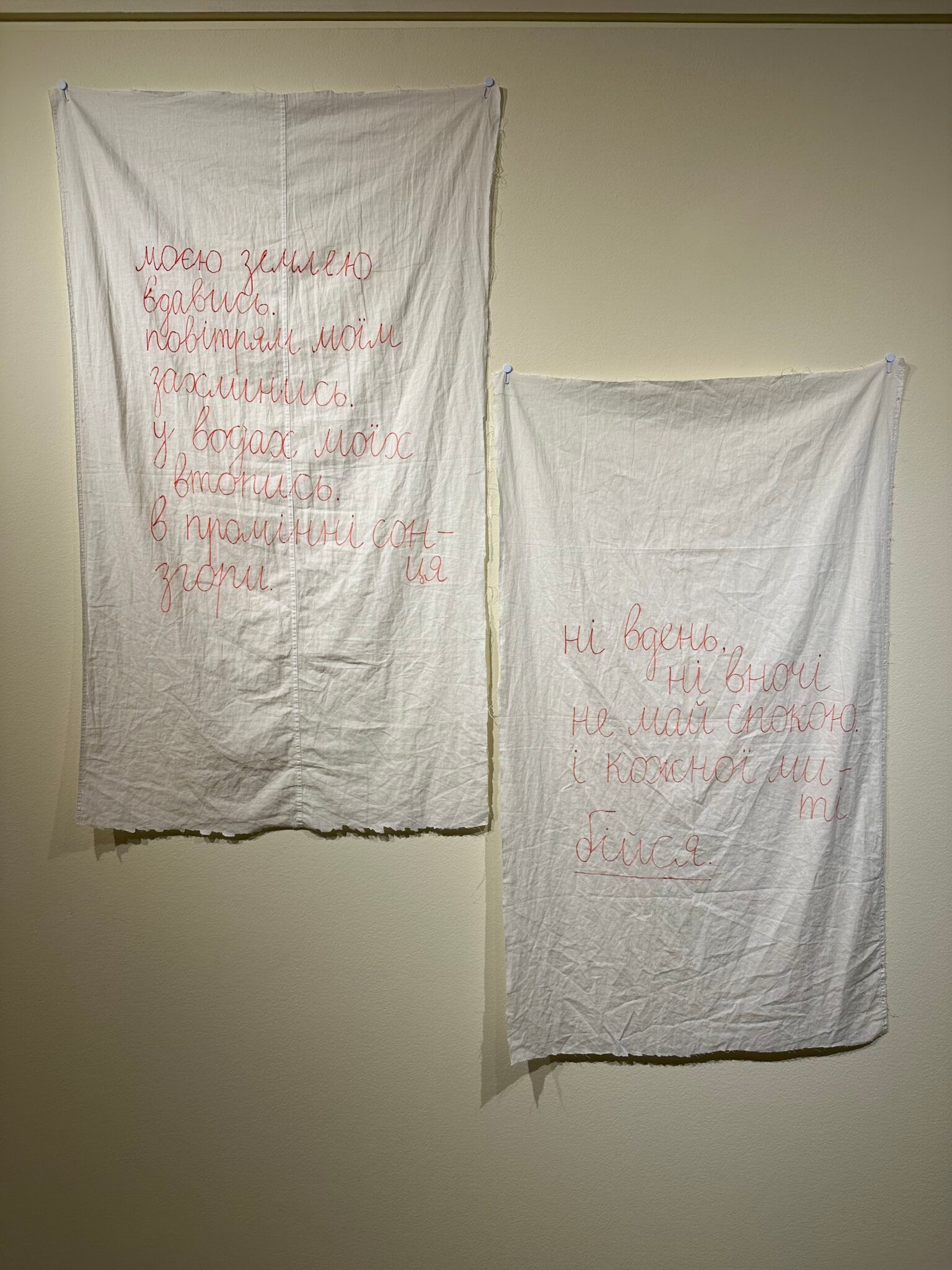

費多洛娃的床單。(照片由卡羅琳·司徒爾特拍攝)

今年三月在華盛頓特區,華盛頓藝術畫廊推出了由莫妮卡·法比揚斯卡(Monika Fabijanksa )策展、紐約Fridman畫廊與基輔Voloshyn畫廊合作製作的畫展:「戰爭中的女性」(Women at War ),匯集了烏克蘭領先的當代女性藝術家的作品;這些作品與持續的戰爭和俄羅斯佔領有關,其中一些作品是自從去年俄軍入侵開始以來製作的,另一些作品則可追溯到2014年俄羅斯入侵並吞併克里米亞的時期。

當卡洛琳·司徒爾特(Carolyn Stewart)前往觀展時,她眼中看到的是一片看不見硝煙的戰場,她說她「親眼目睹為何普京的文化戰略註定會失敗」。卡洛琳·司徒爾特是《美國目的》(American Purpose)的執行編輯。 本文原題為《在烏克蘭文化戰線的前沿:一場烏克蘭藝術品的新展覽,在戰爭時期傳遞了希望、脆弱和憤怒》(On the Frontlines of Ukraine’s Cultural War:A new exhibition of Ukrainian artwork conveys hope, fragility, and rage in a time of war),最初發表在The Bulwark,經許可重新發布。小義在編譯時將段落重新進行了調整。

言小義

費多洛娃的一套床單擺放在畫廊的主要入口之一,面向著參觀者。紅色標記的線條在白色布料上交織,形成了西里爾草書的環形。這些臨時的畫布上載滿了對入侵她國家的俄羅斯士兵的詛咒。這首詩翻譯如下:

願我的土地噎著你。

願我的空氣讓你中毒。

願你淹溺在我的水中。

願你被我的陽光燒灼。

願你日夜如坐針毡。

願你每一秒都心驚膽戰。

她的話語在燃燒。很難想象任何新聞報導能夠讓人感受到這裡所表達的真實和現實。

美國幫助烏克蘭的努力主要集中在軍事和財政支持上,這是可以理解的。但由於西方新聞媒體主要關注軍事事務,普京也在戰場之外追求一種隱秘的戰略:攻擊烏克蘭的文化身份。 在過去的一年裡,烏克蘭的博物館、宗教場所、紀念碑和歷史建築遭受到戰爭的大肆破壞。自俄軍入侵開始以來,聯合國教科文組織已驗證有240個文化遺址在俄羅斯的攻擊中被摧毀或損壞。(烏克蘭政府的統計數字是這個數字的兩倍以上。)政府還報告說,近40家烏克蘭博物館已被俄羅斯士兵洗劫,數以萬計的文物現已失落,還有一些被焚燒、粉碎或撕裂。

這種文化破壞有時伴隨著可怕的生命損失。當俄羅斯精確空襲襲擊馬里烏波爾一座劇場的圓頂時,這座建築被夷為平地,估計有600名尋求庇護在劇場的平民喪生。一名幸存者稱,由於沒有人挖出受害者的屍體,劇場成了一個「大型集體墓地」。

普京有充分的理由擔心烏克蘭的詩人、藝術家和作家。文化是一個國家的民族性格產生、保持、滋養和更新的地方。它是一種韌性的源泉。無論是以歌曲或詩歌這種以非物質方式的存在,還是可以參觀和研究的地方,如歷史建築,這些都是共同記憶的地點;它們能夠在艱難和悲傷的時候給人民力量,通過提供共同的歷史和共享的目標。

然而,對烏克蘭文化的俄羅斯攻擊事與願違。就像踢蒲公英一樣,對烏克蘭人民的野蠻行徑已經將他們的創造力的種子撒向了世界各地。當代烏克蘭藝術家正以更新的活力和緊迫感創作作品。普京試圖讓烏克蘭人保持沉默,結果卻放大了他們的聲音。

「戰爭中的女性」展覽的藝術家們為捍衛他們國家的文化而帶來了豐富的武器庫,他們使用的媒體和材料從微型水彩風景到紡織品再到切割的河石。在這種多樣性中有著一致性:該展覽將一種與烏克蘭經驗相關的獨特觀點帶到了華盛頓特區。這些藝術家是俄羅斯侵略的受害者,沒錯,但在對這個不可避免的現實進行創造性重新構想和回應的過程中,他們展示了生活中充滿了顛覆性的幽默、同情心和勇氣的片段。

從俄羅斯摧毀文化的目標來看,這次展覽的巨大危險在於它在傳達烏克蘭身份的豐富性和細微差別方面有多麼有效。這裡的作品有能力刺破許多西方人在經歷了一年持續陰鬱的新聞報導後所形成的冷漠保護層。

藝術家葉甘妮娅·别洛魯索茨(Yevgenia Belorusets)花了數年時間拍攝那些在頓巴斯戰區附近的煤矿工作的女性。她的受訪者,無論老幼,都在幫助滿足烏克蘭的能源需求,以保持國家的運轉。正如别洛魯索茨在牆上的文字中所指出的,這些女性正在進行的工作是「對佔領的一種抵抗,這種抵抗在政治上是看不見的,因為它發生在力圖避免任何公開的工作場所。」她們努力的隱形性,雖然是婦女勞動的共同特點,但在戰時擁有自己的戰略優勢。

展覽中的照片由葉甘妮娅·别洛魯索茨拍攝。(照片由卡羅琳·司徒爾特拍攝)

展覽中的照片由葉甘妮娅·别洛魯索茨拍攝。(照片由卡羅琳·司徒爾特拍攝)

有一張照片尤其讓我無法停止回看(在上面的圖像中位於左上角):一位六十多歲的短髮女性站在煤礦的更衣室裡。她在準備換衣服時抓住她的袖子,但鑑於她穿著五顏六色的毛衣和夾克,很難知道是哪一只袖子。每件衣服都被灰褐色的灰塵沾染了顏色。但是她的微笑,在相機的閃光燈下照亮,因對比而耀眼:金色的門牙閃閃發光。玫瑰紅色的雙頰因為歲月的流逝而皺成了一個熟悉的微笑。她的快樂瞬間是真實的,沒有防備,如同黑暗場景中的一顆堅韌的珍寶,在一個失去光澤的環境中閃爍。恰如其分地,這張照片所屬的系列被命名為「失敗者的勝利」。

這裡是用艱苦卓絕爭取來的喜悅,但這裡也是一種灼熱的憤怒。藝術家奧利娃·費多洛娃(Olia Fedorova)在2022年3月,當俄羅斯軍隊開始對哈爾科夫進行數月的炮擊時,她正在哈爾科夫生活。為了在新條件下繼續工作,這位多學科藝術家轉向了新媒體:她能在地下防空洞找到的任何材料。當她的家鄉在她頭上被摧毀時,她開始在撕破的床單和紡織品上譜寫詛咒性的詩歌。憤怒之碑是這些作品的系列,它們共同傳達了藝術家與無面俄羅斯士兵之間的對話感覺。她的文字成為她的武器,不僅用來對抗侵略者,還用來對抗另一個巨大的威脅,即西方觀眾的冷漠。

隨著哈爾科夫的圍困持續下來,費多洛娃開始在Instagram上分享她的祈禱詩,每個帖子都是一種反抗的行為,同時也是對那些在她的作品中看到自己情感反映的人們的一種安慰。費多洛娃去年秋天在一次採訪中指出:「一旦入侵開始,很明顯沒有中間地帶;只有:你寧願死還是活下去?」她知道自己必須繼續發展自己的藝術,並以她最熟悉的方式傳達自己的經歷,以「直擊人們的內心」。對她來說,這是對抗俄羅斯抹消行為的戰鬥的一種貢獻。

這次展覽被宣傳為「一個讓女性歷史敘述者探索以性別為視角的戰爭的平台」,這對於費多洛娃和別洛魯索茨的作品來說是一個合適的框架。這兩位藝術家都將自己的作品放在戰時抵抗的中心,挑戰了認為女性非戰鬥人員是命運的被動受害者的觀念。如果我們接受普京關於烏克蘭文化對俄羅斯主權構成攻擊的解釋,那麼這些藝術家真的置身於戰壕之中。

在一些地方,《戰爭中的女性》在自己的概念框架上踌躇不前。目錄和牆板往往變成了關於歷史學和女權主義的學術漫遊,使參觀者(至少包括我自己)遠離眼前藝術的即時性。俄羅斯和烏克蘭正在準備他們的春季攻勢,戰爭已經進入第二個年頭,而性別研究的視角過於狹窄,無法理解即將到來的規模。

但在最感人的地方,這次展覽中的藝術作品為普京的表演性男子氣概提供了一個令人莞爾的反諷。這在烏克蘭藝術家阿列夫蒂娜·卡希茲(Alevtina Kakhidze)的作品中尤為突出,她的戰爭紀實作品表現出溫柔和脆弱的品質。

參觀展覽幾天後,我的思緒不斷回到了卡希茲的母親斯特勞貝裡·安德烈芙娜(Strawberry Andreevna)。安德烈芙娜女士,通常被稱為斯特勞貝裡,被描繪在一系列墨水畫中,記錄了她在被佔領的頓涅茨克的日常生活。這些畫作溫和而黑暗地幽默,帶有一絲俏皮的邊緣。在其中一張畫中,斯特勞貝裡漫步在當地墓地的墓碑周圍,這是全鎮唯一一個手機信號較好的地方,她一邊走一邊給女兒打電話,向她保證自己還活著。

然後,卡希茲用插圖展示了這些墓地電話對話的片段,提供了佔領生活的親密視角。對斯特勞貝裡來說,這種生活意味著每個月要穿越分界線多次,來到未被佔領的地區領取她的養老金支票。約有五十萬名烏克蘭退休人員生活在被佔領的領土上,他們必須面對這些定期前往未被佔領領土領取政府支持的旅程。

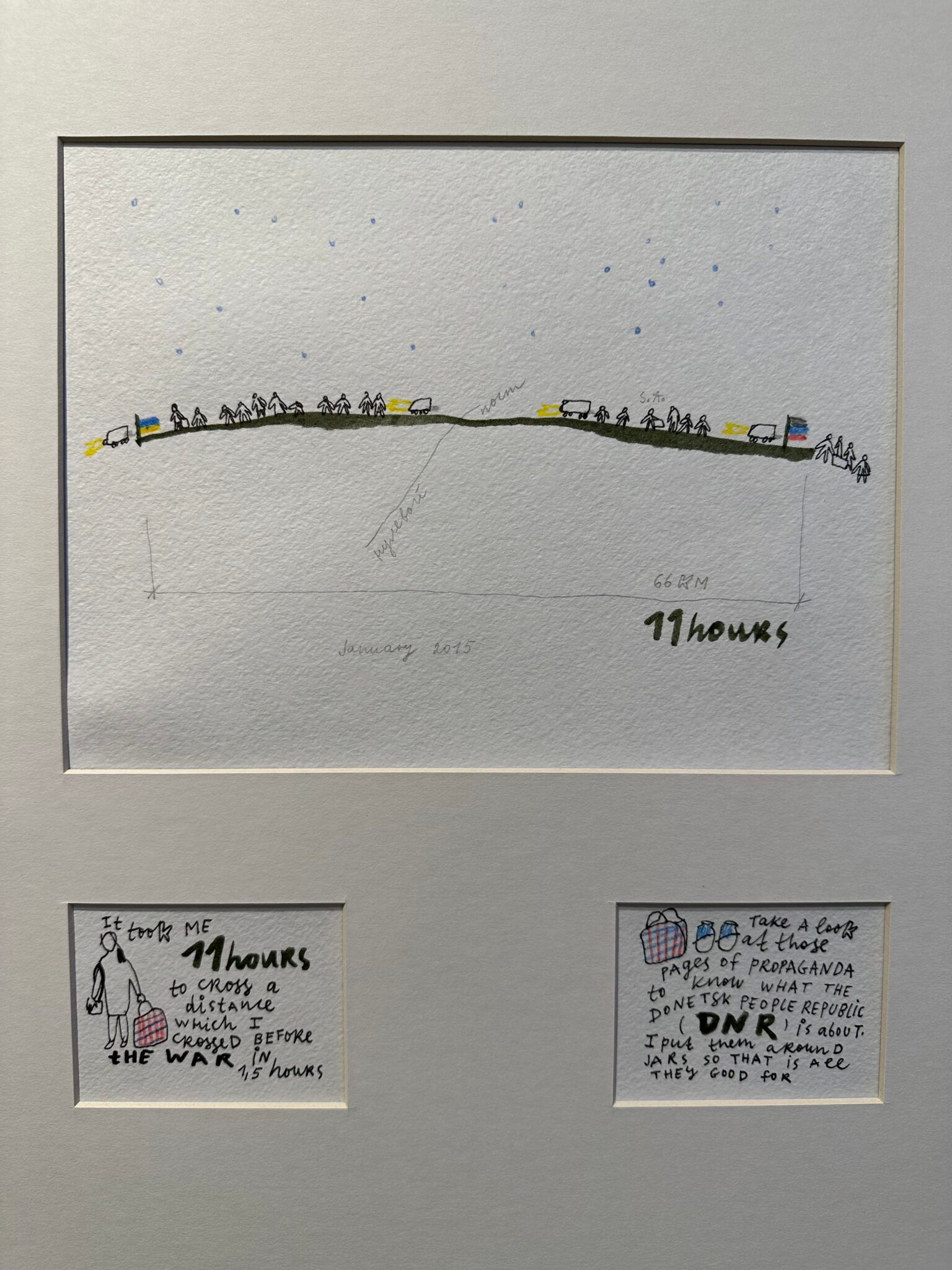

卡希茲將這次危險的旅程描繪成一隊人在星空下行走的長隊。在墨水畫下面是一個簡單的素描,畫著斯特勞貝裡拿著一只格子袋,同時敘述著:「我花了11個小時去穿越一段在戰爭之前只需要1.5個小時的距離。」她繼續說:「看看那些宣傳頁……我把它們放在罐子周圍,這就是它們有用的地方。」用宣傳來裝飾你的醃製品——這是一種妙趣橫生的遊擊式抵抗,以祖母的方式展現出來。

阿列夫蒂娜·卡希茲的繪畫。(照片由卡羅琳·司徒爾特拍攝)

阿列夫蒂娜·卡希茲的繪畫。(照片由卡羅琳·司徒爾特拍攝)