楊煉|倖存的世界,世界性的倖存

(《倖存者詩刊》2025年春季號卷首語)

一,

海外华语诗歌是个大话题。现代华语诗自二十世纪发端,如何冲出中国古典传统的窠臼?开始白话诗的现代历程?可以说,只有打开世界视野一途。几乎所有现代大诗人都经历过海外磨砺:郭沫若,李金发,艾青,卞之琳,闻一多,徐志摩,戴望舒,九叶集诗人等等,他们作品中,海外经验打下了深刻的印记。可以说,没有海外能量,就没有真正的现代华语诗歌。

1949年后,大陆诗歌陷入沉寂。同时,台湾成为传承现代诗传统的衔接者。我曾在一篇文章中,把台湾五十年代的现代诗称为最早的成批“流亡诗歌”,诗人们亲历的中国巨变、自身的漂泊感受与敞开的国际诗歌视野,三者互动,激发出超强的创作能量,诞生了一大批杰作。进而,台湾现代诗更与东南亚、欧美华语诗歌有机互动,在一块块华语“飞地”上,海外华语诗歌创作蓬勃发展,为文革后与大陆“地下”诗歌的衔接,做好了准备。

1970年代特别是1978年后,大陆“地下”诗歌写作,逐渐浮出水面,同时海外诗人开始返回大陆,大陆历经苦难、压抑已久的生存感,激发出对历史、文化的深刻反思,西方翻译诗和一度掀起台湾诗歌热,影响并行,让八十年代成了轰轰烈烈的“诗意年代”。时光荏苒,早期著名的台湾诗人已渐渐融入历史,他们的杰作,深深刻进整个现代汉语诗传统,成为今后一代代华语诗人汲取能量的宝贵财富。去年,时年98岁、几乎硕果仅存的50年代诗人向明先生,听说幸存者将出海外专号,深夜命笔,发来一首散文诗,犹如前辈谆谆叮嘱,上世纪五十年代的光芒,直接照进了二十一世纪:

這褲边上的一溜線缝定要放寬少許,絕不能讓我的活動空間瘦成勢不能舉。

有一種聲音總憋不住,就像岩岸邊遇上瘋狗浪,定要趁勢猛力反撲回去。

砍掉那些廢話橋段吧!一些敍述的廢話實在太哆唆,別非要別人讀來不如歸去。

那如悶雷的高調可以少唱就別再不停續貂,別再讓倒彩,憤怒成相向的刀斧。

遭遇過無數高明騙術,這一次居然定要奪我僅有的口糧最後肯定有人哭著回去!

向明

2024/7/30

二,

我们这一代人的命运堪称诡谲。1985年,早年辅仁大学毕业、后成为英语教授的老爸问我:“你姐姐、弟弟都和我学过英语,你不想学一点吗?”我的回答是斩钉截铁的一个字:“不!”老爸错愕中,我拿出正写着的《与死亡对称》,念了一小段给他听:“我学了英语,能写这样的诗吗?如果不能,我学它干什么?”老爸默认。谁知,这牛b态度后患无穷。谁知道鬼使神差,现在我竟逆反本愿,成了“海外华语诗人”之一员!没有外语,最初闹出无数笑话。例如1988年,澳大利亚艺术委员会邀请我和友友访问半年,还剩一个多月时,我们决定扔下其他,坐巴士、扛帐篷漫游澳大利亚。中途休息的一站,我竖起耳朵,勉强听懂英语说“12点”,好,巴士12点离开。可等我们逍遥一圈回来,却赫然发现,巴士带着我们的全部行李,消失得无影无踪。一问才知道,人家刚才说的是“差一刻2点!”妈的!赶紧电话下一站,行李找回来了,但一本海德格尔的《存在与时间》,却落入了不知哪个老外之手,让他发呆去吧。

我说过好几次,轮回并非仅意味着一个人的死而复生。我们这一代,短短一生之内,就经历过好多次轮回。文革惨痛经历是一次;八十年代觉醒和反思是一次;八十年代末思想能量层层积累、乃至爆发震惊了世界是一次;九十年代不期而然沦为命运弃儿、开始环球流浪是一次,最近也最残酷的再现中世纪血腥杀戮的普世大倒退是一次……更戏剧性的轮回是:冷战结束后,冷战意识形态和话语一夜失效,代之以“全球化”中专制权力与金钱资本的大规模勾结,一种我中有你、你中有我的统治结构,逼我们面对从未经历过的理念大错乱。我们忽然发现,进化论纯属虚构,历史从未保证越变越好,过去几十年的“进步”,并非必然,却更像一个偶然。假想的人生意义并不存在。思想真空,引出利益优先。西方大资本无耻利用人为廉价劳动力狂赚利润,更极端者,政治也能沦为肮脏的商品。我们看到,冒“持不同X见”之名捞过一辈子好处者,一旦眼前出现真实惨烈的抗争,竟然屁都不放一声。大家失望吗?但,你们的“希望”真实吗?

我们不知道还将亲眼目睹多少“轮回”?只知道每次轮回,都意味着一种原来梦想的彻底粉碎,然后,又不得不从层层废墟中爬起来,勉强站稳,尝试下一次复活。这一次次灾变,仿佛重锤,狠狠锤打着我们的肉体和精神。两个词凸显出来:一,“幸存者”,何等的先见之明,让我们一步到位,找到了自己根本命运的命名!它不仅概括了我们风诡波谲的一生,更定性着整个人类的处境。二,“流亡”,从被动、被迫的流亡,深化为主动、自觉的流亡。从环境逼迫的“不得不”出逃,到思想上的抉择和行动。每一次“轮回”,都加深了我们对“人之处境”的理解,都引申出一种人生和诗歌的深度。借我的句子,“流亡”,就是一个人“眺望自己出海”,那是一种同时而双向的行动:朝外,是世界那条海平线;也朝内,回眸出国前记忆的地平线。由是认出,我们一直在流亡。作为诗人,我们从未简单从属于“祖国” 、“母语”等等伪概念。相反,它们能生长,完全从属于一个人的创造之“根”。 海外生涯,或许孤独,但孤独恰是诗歌最强的能量,它冲撞、突破局限,在一行诗里,砸开一个语言新境界的缺口。

中国古话说“国家不幸诗家幸”,现在,这句话应该改为“天下不幸诗家幸”。 甩掉了群体喧嚣,海外诗歌只能是倍增难度的“一个人的诗歌”。这给海外华语诗人提出的要求,首先在定力和耐力上。最近,我和旅居美国的诗人根子交换邮件,半开玩笑地提到:“我们原来感觉,挤在一辆人满为患的车厢里。但随时间过去,有人自动下车,有人被渐渐甩掉,忽然发现车厢里人越来越少,现在,已差不多是“专车”了。”这确非虚言,当代华语诗人的淘汰率太高了。从上世纪七十年代至今,其实无非一代人时间,但我们的诗歌写作,留下多少值得世人瞩目的作品?我是说,我们亲历的生死轮回中,提炼出了多少有价值的精神启示?答案怕不乐观。下车的原因,每个人都有说辞,但结果不会改变,那就是有分量的可能佳作,被遗弃在尘土中,或许永远失去了。一种可怕的浪费,就发生在我们眼前。由是,我写给根子:“这一代人缺乏耐力,而这只有一个后果:辜负我们经历的能量十足的历史!”

.jpeg)

楊煉2023年英文版《一座向下修建的塔》封面。

三,

根子在《咏叹调/求雨渴念是洪灾时水塔的支架》里一语破的:“一个诗人一生只能写一首诗/几行或几十本并无两样”。这可以概括为:“一首诗主义”。它直击诗歌本质:诗如激光,聚集全部能量,以巨大的穿透力射穿灵魂。这性质,令诗歌有别于所有其他文学体裁。它永远不以数量取胜(尽管长诗更具挑战性,根子本人也在证明这一点),却专注于语言之内最凝聚的思想质量。因此,根子的“一首诗”,还得加上“一生只能”这个前提。一生锤炼一首诗。一生就是一首诗。一个人须用全部生命(含括所有感觉、感受、经验、思考),去“兑换”那首诗。最终,历时的生命,将让位给共时的诗歌。永远鲜活的灵语,将挣脱诗人肉体,代替他/她活下去,继续贴近一代代诗人耳语。

对诗人根子的大名,相信大家并不陌生。1970年代初,他和芒克、多多开创“白洋淀诗派”,也是整个大陆当代汉诗的起点。五十多年过去,雄安的水泥板,已把白洋淀封死在骨灰瓮里。“白洋淀诗派”中,另二人已早有历史定位。只有根子,并不在乎寂寞,还在耐心与时间抗衡。他从乡下到北京,从中国到外国,从早熟诗人到转为男低音专业独唱,再毕业成为美国男低音独唱硕士,一路默默坚忍地走来,似乎一直等待着,去证实自己那“一首诗”。

终于,这位现年七十三岁的“老”诗人,在本期幸存者诗刊上,掷出了一颗核弹——《咏叹调》十六首。这“一首诗”,不炸则已,要炸就炸个翻天覆地。我不记得最早从哪里听说了《咏叹调》(也许就是根子本人?),但我立刻直觉到:这就是根子命中注定的那“一首诗”!他不仅用全部文学才华,而且用整个天赋生命在酝酿它。他与音乐的命定之缘,用远深于语言的精魂血脉,时刻催动这首诗,不准他放弃这首诗。相反,逼迫他把人世沧桑、生死轮回积累的一切,注入这首诗。根子的创作年表,全是“空白”。除了憋足一口长气,做这终极一跳,他排干了任何其他的生命意义。我敢肯定,倘若他不写,这首诗会折磨得他死不瞑目。为准备这篇小文,我问他:“白洋淀时期和《咏叹调》之间,你还有什么重要作品?”根子的回答很简单:“没有”。

根子的“一首诗主义”,落实到他这部新作品,可以概括为三点:1,“音乐空间”的诗歌理念;2,想象力的狂欢盛宴;3,植根“后锋”的思想之诗。

首先,“音乐空间”的诗歌理念:《咏叹调》这首长诗,至今没人窥见过全貌,根子戏说:“神龙见首不见腚”。在我追问下,他泄露了一点天机。这部大作,由西洋歌剧的三“调”组成:《宣叙调》、《咏叹调》、《跑马调》(一个不让人满意的翻译。)三“调”各自命名长诗的一部分。想想吧,音乐可是伴随根子一辈子的安身立命之物。现在,这唯一之“物”,全被转化为诗歌底蕴,献祭给了他这“一首诗”。我写的“一生就是一首诗”,够具体了吧?在我看来,这个结构,内含着一个深层诗歌观念——“音乐空间”。大家知道,音乐,是最历时性的艺术。聆听音乐,就在聆听流逝的时间。但,听进音乐了,才会发现那里有更深一层:过滤掉时间性后的空间性。恢弘如巴赫的《马太受难》,幽深如贝多芬的弦乐四重奏,音乐动机、织体、声响,交织组合,构成了一个看不见的“音乐空间”。它不随时间流逝,却在时间流逝中建立。它是虚拟的,同时又是稳固的。它隐身矗立在我们想象里,不依赖某段时间,却含括所有时间。这恰恰吻合了根子“一首诗主义”:用一首诗,囊括整个人生,甚至全部历史,以人的根本命运为深度。回到三“调”结构,根子不止一般意义地借用音乐,他还做了只有“内行”能做的事:赋予三“调”实验性。逆反人们的惯性理解,叙述的《宣叙调》,被他写成了歌唱性;抒情的《咏叹调》,被他展开了叙事性;激昂的《跑马调》,又要被他“恶毒地写成赖了吧唧的无厘头风格”(根子自语)。也就是说,可以期待,根子这“一首诗”,既有古典结构的稳定,又呈现当代感觉的开放性。他将拿给我们一首含括历史湍流的人类宿命之诗。

其次,意象创造的狂欢盛宴:《咏叹调》中最触目的,大约就是那无所不在、汪洋恣肆的诗歌意象。对我来说,意象,远超小小的联想,它该是饱含思想的形象组合。根子的意象群,既灵动奇崛,又贴切通透。他自嘲“我患有强迫症”,这在他诗句中,绝对应验,几乎每行诗都是例子。看第一首开头:“最终/我选定从下午到创口/降落到我胎位不正的产房/满身旅程的灰尘/会让人显得年轻而善良”,一连串的爆破想象,炸得我们晕,也激发不停的提问:为什么开始就是“最终”?为什么下午成了“创口”?为什么我的产房“胎位不正”?为什么“满身旅途的灰尘”,却“让人显得(仅仅是显得!)年轻而善良”?但我们只有疑问,却无人解答。读下去,疑问还在不停延伸:“我出示了旧爱签发的每一本护照/必须都是过期的否则/会被遣返最初的决斗现场”,为什么护照非得由“旧爱”签发?为什么护照“必须都是过期的”(过期护照有用吗)?为什么(如果不是过期护照)“会被遣返最初的(从最终回到最初!)决斗现场”?这首诗里,意象处处充满悖论,而每个悖论又大有深意焉。《咏叹调》是一场想象力的狂欢盛宴,但它邀请的饕餮之徒,却必须有抗剧毒的肠胃。因为,所有想象都在把他/她逼回五味杂陈的思考。根子的意象轰炸机,瞄准了每个人的神经,更穿透进人生经验和思想能力。这绝对是一顿大餐,胃口稍差可消化不了!而谁有铁胃,却能大呼过瘾、满足!这诗里有一张钢丝网,私人经历、历史沧桑、祖国异国、艺术爱情,乃至生理创痛,全方位穿插,既在自我对话,又是百科全书。根子秉持白洋淀初衷,继续一门心思创造语言奇迹,活生生造成了一个“语不惊人死不休”现代版。他的诗歌强迫症,在让读者群体受害?抑或获益?在我看来,当然是后者。读者们,请继续消化体操吧。

最后,植根“后锋”的思想之诗:“后锋”,是我若干年前生造的一个词。它相对于——甚至相反于——“先锋”。先锋年轻、早熟,单纯灵秀。“后锋”则成熟、老辣,大器晚成。这里的“后”与“晚”,都指向我们这一代诗人,早期轻易博取的名声,其实无非改写西方现代诗译本而来。时间过去,年齿渐老,“改写”的能量与日俱衰,以致车厢太快空空荡荡。后锋的难度,在于其思想纵深,非经岁月历练锤打而不能成。对这一代诗人,最大的考验就在拼后劲、拼耐力,看能否在时间中不停成熟。而这,恰是当代华语诗人的最弱项。由是,我刻意强调了另一词“思想之诗”,它与古今中外泛滥的抒情诗相对,而专注于诗歌的思想深度。很早以前(1984年),我已有《智力的空间》一文,提出诗歌应“在思想的深处感觉”。以思想为纵深,在思想尽头,感觉全方位开放。由是,“夏天并不欢迎来自其他季节的访客”(《咏叹调》第一首的标题),这个否定句,仅仅是感觉吗?为什么偏偏是夏天?那是哪个夏天?和我们亲历的惨烈夏天有什么关系?“其他季节”为什么要成为这个“夏天的访客”?夏天又为什么“不欢迎”它们来访?它(夏天?诗人?诗歌?)在拒绝什么?再一次,一行诗里析出无数提问。所有提问,又回归自我追问。它们凿开了一条刺探自我的隧道,曲折弯进幽邃晦暗之处。诗人若没有思想,别说回答,你干脆就问不出这种问题!思想之诗,必是我们这一代生而又死、死过再生的归结之诗。“幸存者”内,死者尸积如山。根子,作为当代大陆华语诗的创始者之一,在海外进化完成了他的“后锋”阶段。终于给“思想之诗”拿出一个精彩范本。他的“一首诗主义”,熬过数十年沉默和籍籍无名,这场隐秘修炼,是不是很值?!

我借本期幸存者诗刊卷首语,给根子的《咏叹调》写了洋洋洒洒一篇,因为《咏叹调》令我心有戚戚。根子的“一首诗主义”,其实也正是我对人生和诗歌的想法。我的《杨炼创作总集1978——2015》总序,有这么一段“我的全部诗学,说来如是简单:必须把每首诗作为最后一首来写;必须在每个诗句中全力以赴;必须用每个字绝地反击”。这像不像“一首诗主义”的回声?肯定像,而且是!也借用音乐,当我的诗终于完成,我想如作曲家那样给诗集编号,使它们成为“一部”作品:一个人的一首诗!我希望,它也是一部植根后锋的思想之诗,并且,没辜负我们能量十足的历史。

四,

本文标题《幸存的世界,世界性的幸存》,前半句提出当代诗歌(不限于华语诗)的生存语境,后半句指向当代诗人写作的意义。如前所述,当今人类,处于远比冷战更严酷、更复杂的精神困境。五花八门的《1984》当代版,随处可见的血腥扑鼻的历史倒退,昨天一切还似乎黑白分明,怎么一夜之间全乱了方寸?混乱的头脑一片真空,只留给我们无所适从。每个人不得不自问:这世界怎么了?它能幸存下去么?如何幸存下去?

海外华语诗歌,本质上,就是挣脱了画地为牢的“中国”理念的诗歌。艾略特说“诗是经验”,堪称一语破的。他可没提非得“在哪儿”的经验。只要诗人生存在地球上,所有感受,都在不停注入他/她体内,积蓄、发酵、转化、膨胀,找到语言突破口。由是,我们发现,华语诗歌从台湾、香港、澳门、东南亚、欧洲、美洲、非洲、澳大利亚、新西兰、日本、韩国……到处在写,到处喷发。特别是互联网时代,诗歌远比诗人跑得快,它能以光速在无限远的角落,搜索出你的美学知音。这是不是有点诡谲?一方面,历史似乎走到了尽头,诗人内心倍感孤独;另一方面,诗歌却没因此停止,“绝境”在逼出超强的能量,继续表达,已蕴含了超越和美。“世界性的幸存”,超越国界,指向了我们唯一的安身立命之处:华语。它跨越时间和空间长存长新。它的“根”,就扎在每个诗人刚刚写下的字句中。

本期海外华语诗歌专号,尽我们所能地搜集了散处世界各地的华语诗人一百五十家左右,由于联络方式有限,这里肯定不是全部。我们衷心感谢不同地区的特邀组稿人严力、杨小滨、廖伟棠、舒然、小北、王晓露、姚风、李靖、庄伟杰等花费心血、大力帮忙,以及众多诗友直接投稿,使这期杂志上,既有熟悉的旧友,更有初识的新交,整体上庶几接近了我们呈现海外创作实力的愿望。通过五彩缤纷的作品,我们得以一窥海外诗人的创作多么勤奋。这些诗,既联结着母语脐带,又交汇着其他文化的血缘。它们是独立的造物,又反馈、反哺了大陆华语诗歌。一个启示:所有生活,都没超出“人之处境”;所有诗歌,都在加入同一首含括古今中外的“人之诗”。

我前面提到“眺望自己出海”,这行诗写于1993年,那个我人生的最低点,去国五年,后退无路,前途茫茫,但绝境,也带来了领悟:我想象,我既站在海边悬崖上,又看着自己乘舟出海。我们经历的所有历程,都不是外在之旅,却只拉开了内心的距离。所以,“月是他乡明”,异国的孤寂、漂泊的艰难、对“后锋”的狠狠磨砺,值得我们庆幸——它们,在证明驶出的航程!

杨炼

2025年3月16日,伦敦

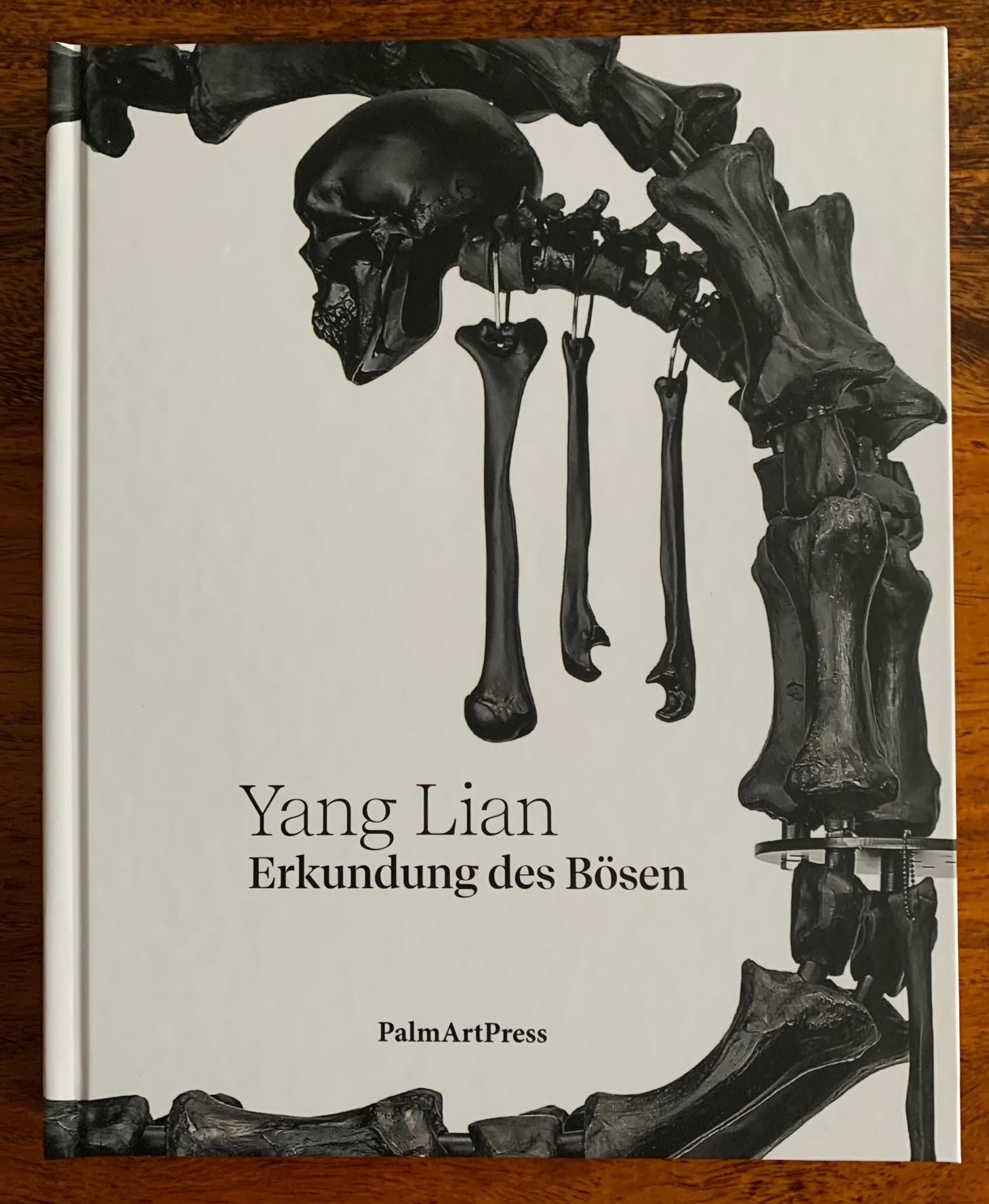

楊煉德文版《罪惡研究》封面。