去林培瑞(Perry Link)老师家,让我体验了一把加州夜路。

从湾区到洛杉矶,大概是五百多公里、六个小时的路程。我其实是个挺娇气的人,尤其在开车的时候,很留恋沿途的风景,不喜欢一次开太久,一般超过三小时的车程我就想要订酒店、隔夜再开了。然而我想起上次在斯坦福开会之后,已经年近八十的林老师居然晚上八点钟开车回洛杉矶,半夜两点钟到家,为了第二天给学生上课。如果林老师都做得到,我也一定做得到。就这样,我租了一辆本田Zipcar,音响里放着提前下载好的林老师的美国之音采访及侯宝林的相声,开上了加州的夜路。

一条直路,油门到底。在打了无数次瞌睡之后,终于半夜到了洛杉矶。

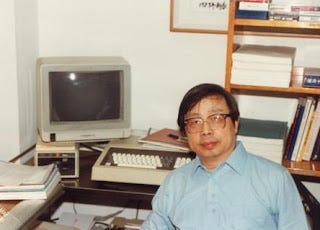

林培瑞老师是一位美国学者,普林斯顿大学东亚研究荣休教授,加州大学河滨分校的比较文学讲席教授。他与中国的渊源是从哈佛本科时候就开始了,费正清、傅高义教授都曾经是他的老师。在中国国家乒乓球队访美时,林老师做过“乒乓外交”的翻译,属于美国多年来接触中国最资深的一批人。

林老师的学术生涯主要是围绕汉语文学,但他最出名的事业还是支持中国民主和人权运动。自从80年代开始,林老师的生活就与中国的人权与民主紧密联系,说他是与民主运动关系最紧密的外国人都不为过。在六四前后,他担任美国国家科学院的驻华代表,结交了许多中国知识分子,尤其和80年代的一代民主偶像、中科大副校长、物理学家方励之关系密切,并保护方励之一家逃进美国大使馆。多年来,他一直在参与海外的人权组织,比如亚洲人权观察、中国人权、维权网等等,并且经常翻译海外知识分子的文章。因为他一直旗帜鲜明地支持中国的民主和人权人士,所以从九十年代开始就无法入境中国了。

林老师的个人故事可以说就是半部海外民主运动的历史。2001年,他和哥大的黎安友教授一起出版了《天安门文件》,轰动一时。2008年,他因为《零八宪章》的契机认识了刘晓波,并成为了《零八宪章》的英文翻译,见证了零八宪章发展的经过。2023年,他在哥伦比亚大学出版社出版了《我没有敌人》这本刘晓波的权威传记,记录他的一生。

当然,政治也只是林老师人生故事的一方面。他也有许多有趣的见闻。比如他是侯宝林先生的关门弟子、唯一一个外国徒弟;和张爱玲有书信往来;前国家主席李先念的女儿李小林曾经是林老师在UCLA的学生。

本期目录

一封寄给邓小平的公开信

您之前写过一本《北京夜话》,里面记录了您八十年代在北京的一些对话,比如和戴晴和北岛。您能不能给我们讲讲您八十年代和中国知识分子的故事?

80年代初,我在中国做关于伤痕文学的研究,主要接触的是作家,包括王蒙、谌容、张洁、从维熙,还有北岛。到了88、89年,我在北京工作,担任美国国家科学院交换学者的办公室主任,因为工作需要,我接触的知识分子更广泛,从写诗的到天体物理、社会科学。我发现,他们不管自身学科,那时候都很关心中国的命运,动不动要谈我们的国家怎么办、文化怎么办。以后知识分子讲这些问题没那么多,可是那时候给我留下了深刻印象。这个跟美国很不一样,美国知识分子跟现在的中国知识分子可能有点像,讲买房子、小孩上学或者买股票,不问那些大本大源的问题。当然现在美国政治分裂,也有美国知识分子开始问大本大源的问题,但是不多。80年代末在中国问的很多。

与79、80年接触的作者稍微不同,那时非常令人兴奋,中国知识分子和作家们都说,我们要解放思想、开门走自己创作的路。而且像《人民文学》、《收获》、《广东文学》这些文学杂志销路增加得很快,很多人谈,比如当年在《广东文学》发表的一篇小说《我应该怎么办》,是一对知识分子夫妻俩,57年的时候被分散,女的等丈夫从乡上回来,等着等着,听说他死了,很难过、改嫁了人。过几年那丈夫回来了,他没死,然后最后的punch line是:我应该怎么办。故事很简单、很情绪化,中山大学几乎所有的学生都在讨论这篇小说。那时候感觉就像是雨后春笋一样,非常令人兴奋。经过了整个八十年代,到了88、89年,已经建成了一些东西。

当时哪些人对您留下比较深刻的印象?

王蒙给我留下了相当深的印象。不单是在中国见过面、访问过他,他喜欢相声,有幽默感。我也喜欢他的一些短篇。大概1981、82年,我在UCLA教书时,他到美国来参加Iowa的写作班,中途在洛杉矶停留,在我家住了四天。我们那次谈了很多,他希望我翻译他的小说,我也很有诚意地听,尽量做。

吴祖湘对我的影响也相当大。以前没有太多人知道他,夏志清先生发现他的短篇很精彩,写到了《中国小说史》里,我读了觉得很精彩。我去访问老先生跟后,很喜欢他。他后来到美国来,大概是82、83年,也到我家住过几天。我们关系很好,一直到现在我的《现代中国文学》课里都会让学生读他的短篇,非常好。

谌容的《人到中年》那篇,我当年非常喜欢,后来在美国也让学生读。她指出了一个问题,一个知识分子、女眼科大夫,上午一直动手术,中午跑回家给丈夫孩子烧饭,下午又回来开刀,一直工作到最后垮了,以此来说明当年女知识分子的命运,我很喜欢,因为很说明问题。

您当时好像还认识冰心?

冰心没认识。冰心在89年3月签了知识分子支持方励之写给邓小平的联名信,希望能大赦政治犯,把魏京生和其他人放出来。冰心是33个文艺界知识分子之一,我吃了一大惊,她已经90多岁了。没见过她本人,但读过她一些小说,也教过一些。

这公开信是怎么回事?听起来挺有趣的。

当时总共有三封公开信。

1989年1月6日,方励之寄了一封信给邓小平。他给我打电话说:“你到我这来,我有件事情你会感兴趣。”我骑上自行车去了。他写了一封信给邓小平,抄了三遍,因为当时没有影印机。一个寄到邮筒里,寄给邓小平,“党中央邓主席收”。一个是给一位中国学者,他好像是在合肥认识的。第三封信给我。那时候我跟方不熟,可是他知道我是美国科学院的代表。

那时候1月6号这封信,我一看,写的是现在是建国四十周年、五四运动八十周年、法国大革命二百周年纪念,这个时候很适合大赦,让魏京生和其他政治犯出来。我马上问他:“我能不能翻译给新闻界?”他说可以,他就是这个意思。

最初,我是通过我的朋友Orville认识的方励之。我88年刚到北京,乔冠华的妻子、洪晃的母亲章含之在胡同四合院家里办中秋节晚餐,Orville带方励之、李淑贤和我一起去,那是我第一次认识方励之。我对方励之的最初印象是他话不多,幽默感很好,说话机灵俏皮。

88年11月,《纽约书评》主编Robert Silvers来北京。当时,《纽约书评》是全球最有声望的知识分子杂志,Silvers去世后有点下坡路,但仍然很好。Silvers是老左派,但对苏联和中共感到失望,希望见方励之。Orville让我带Silvers去见方励之。我们和方励之聊了一个晚上,Silvers印象很好,马上邀请方励之写文章,让我翻译。方的第一篇文章在《纽约书评》上发表,题目是《中国的失望和中国的希望》。Silvers很喜欢,很多读者开始关注方励之。

那时候1月6号这封信,我一看,写的是现在是建国四十周年、五四运动八十周年、法国大革命二百周年纪念,这个时候很适合大赦,让魏京生和其他政治犯出来。我马上问他:“我能不能翻译给新闻界?”他说可以,他就是这个意思。就这样,我翻译给了新闻界,第二天美联社和很多外媒登了报。

消息也在中国知识分子里传开了。传开之后,我记得是33个自然科学家想支持他,许良英是其中一个,许成钢的父亲。他们自己登了封联名信,支持方励之的信。大概两三周之后,北岛和冰心带领文化界也搞了一联名信,我记得可能是42个人,主要是人文学科的。最后总共有三封信。这些发展是八九春天一切事情的序幕。当然,胡耀邦过世的动静很大,可之前预备了土壤。1

在我走之前,刘宾雁叮嘱我要记日记,会有大事发生。他观察社会很有经验,那首诗怎么说,“春江水暖鸭先知”,他就是那个鸭(笑)。

您当时在北京工作的时候,怎么看待当时的这种社会环境?因为有这样的petition,后面又有抗议,肯定当时整个社会也已经有一种氛围,在期待着某种变化。

我本来就指望会这样,因为我离开前,88年的春天,我安排了刘宾雁到UCLA来讲课。我跟他有很多接触。他知道我第二年秋天要回中国。在我走之前,刘宾雁叮嘱我要记日记,会有大事发生。他观察社会很有经验,那首诗怎么说,“春江水暖鸭先知”,他就是那个鸭(笑)。他有感觉,我没问他具体为什么觉得,但他的预感不是凭空的。刘宾雁不管在哪,在美国、在国内,都非常关注社会发展,尤其是一般老百姓或者知识分子的去向。我88年8月到北京,那三个联名信出来的时候,我第一次感觉到一种蓬勃发展。

“我们这次饶了你”

第一个问题是住房。我们住在友谊宾馆,我和太太还有两个孩子,但中方只给了一个小屋。美方抱怨说需要更大的房间,他们才安排了第二个小房间,但两个房间隔了一段距离,日常生活很不方便。大概花了一个月才落实一个合适的安排。

接着是孩子的上学问题。我们的儿子四岁,安排他到一个托儿所,离友谊宾馆不远。虽然他不会中文,但四岁的孩子学得很快。女儿八岁,安排到芳草地小学上学,这所学校在东城,而我们住在西城,每天坐大校车过去。

有一天,女儿回来哭得很厉害,原来是校车上的主管老师欺负他们。女儿比较胆小,没有站出来反抗,但她告诉我这个情况,我就去找领导解决问题。这时我才发现中国的官僚主义非常难办,因为谁认识谁、谁能对谁说话,都非常复杂。我只是一个关心孩子问题的家长,但一个我认为比较简单的问题弄得乱七八糟,很多人来问我,你凭什么抱怨、为什么没有找某某去。于是,我对中国的官僚主义有了初步印象。

还有一个有趣的故事是关于我们登记办公室的问题。当时中美之间还没有正式认可我们的学术单位,所以我们以商界名义登记办公室。我去登记时,他第一句话是“你来晚了,法律上需要在三个礼拜内登记,现在已经五个礼拜,你没有登记,犯了错误。”我问犯错误怎么办,他说写检讨。我不知道怎么写,他帮我写了,但让我签字时,我发现有些话不能同意,所以没有签。他说你拒绝签字这问题比较严重。在我拒绝签字后,他考虑了半天,说了句好玩的话,“我们这次饶了你,考虑到你有那么多孩子和家庭负担。”他知道我送孩子上学有问题。后来我就此事就此事写了一篇幽默文章。不是因为不愉快,就是觉得非常好玩。写检讨写得不对、不够快、还不承认错误,但最后因为孩子的事被饶了。

还有一次,我在友谊宾馆安排了个会议。有十几个美国官员坐飞机过来,还有二十几个中国官员,主要是科学院和社会科学院的头头们,一个很大的会议。

通过这个会议,我学到了一些东西。我当时有个中国助手,是科学院派来的。我发现他开会的概念跟我很不一样。我们美国人理解的开会,是跟中国官方座谈讨论,可以做什么、不可以做什么,了解双方的信息,安排代表团探讨合作项目,是往前做设计的一个概念。而小顾的概念是,这是个仪式,我们要说出我们的方针,让所有人认同。这种会议的形式就像三月的两会,所有设计问题都已经做好,然后去展示,像党中央开会一样。所以他预备会和我的性质很一样,it took me some time to figure that out. 会议不太成功,因为我们概念不同。

奥克森伯格之怒和小刘的大刀

到了八九春天的时候,负责这个项目的汉学家,包括魏克曼(Frederick Wakeman)和奥克森伯格(Michel Oksenberg),都被吓坏了,不知道该如何应对。Oksenberg 的主要任务是建立中美关系,包括建立美中学术交流委员会。2

当时布什总统在大使馆举行宴请,邀请了方励之,我陪方励之参加,让Oksenberg很生气。他给我打电话让我原地别动,别跟新闻界讲任何的话,只回答“no comment”,我当然没听他的,而是把方励之被围追堵截、阻止参加宴会的全程经过都认真写了出来,发给了美国使馆的新闻处,他们发给了新闻界。Oksenberg非常生气。

六四之后,我帮助方励之和李淑贤避难。这让奥克森伯格他们更加生气,背后骂我。当时救我命的是美国科学院的最高领导普雷斯(Frank Press),他是一位科学家,非常重视人权。他告诉我,“You did the right thing”,他反对奥克森伯格的意见。说实话,我做的事情是一种很自然的人类反应。方励之面临生命危险、请求我的帮助,我当然不能对他说“screw you”(“去你的”)。我当然会帮忙,不需要周详地考虑政治和地缘政治。因此,一边有人骂我,另一边有人支持我,我都听着,但都与我的行动无关。

我给华盛顿打电报说,我们不应该离开,即使离开也要尽量回到中国去,因为我们的中国知识分子同事是六四的受害者,我们离开他们会更受害。

当然,六四以后,美中学术交流委员会要决定如何应对。华盛顿给我的电报中有两个任务:尽量联系所有在我们项目上的人,劝他们离开中国;完成后,我自己也要离开。于是,从六四到六九,我用了四五天时间打电话、发电报,告诉所有学者,华盛顿的命令是我们都要离开。

我记得联系到一个在云南很偏僻地方的人类学家,一个美国人,很难找到他。最后终于联系上了,他还不知道六四的事情。他说,“Why?”他不知道六四发生了什么事,事情已经过去五天,但他一直在云南的山里,还是不知道。他说,“No, thank you,我不要离开,我这里没问题”。但大部分学者都走了,五天以后我也走了。

六四惨案发生后,机构面临一个政策问题。六四那么难看,我们是彻底离开、谴责共产党,还是保持联系、找机会继续留下。让很多人意外的是,我是后者。我给华盛顿打电报说,我们不应该离开,即使离开也要尽量回到中国去,因为我们的中国知识分子同事是六四的受害者,我们离开他们会更受害;而且我们做的研究没有政治上的问题。所以我主张要回去。但是,也有很多我尊敬的人持相反意见,他们认为六四太难看,不能在这个国家做研究了。大概拖了两三年,各种项目才慢慢开始恢复。

当时六四那几个月您在做什么呢?

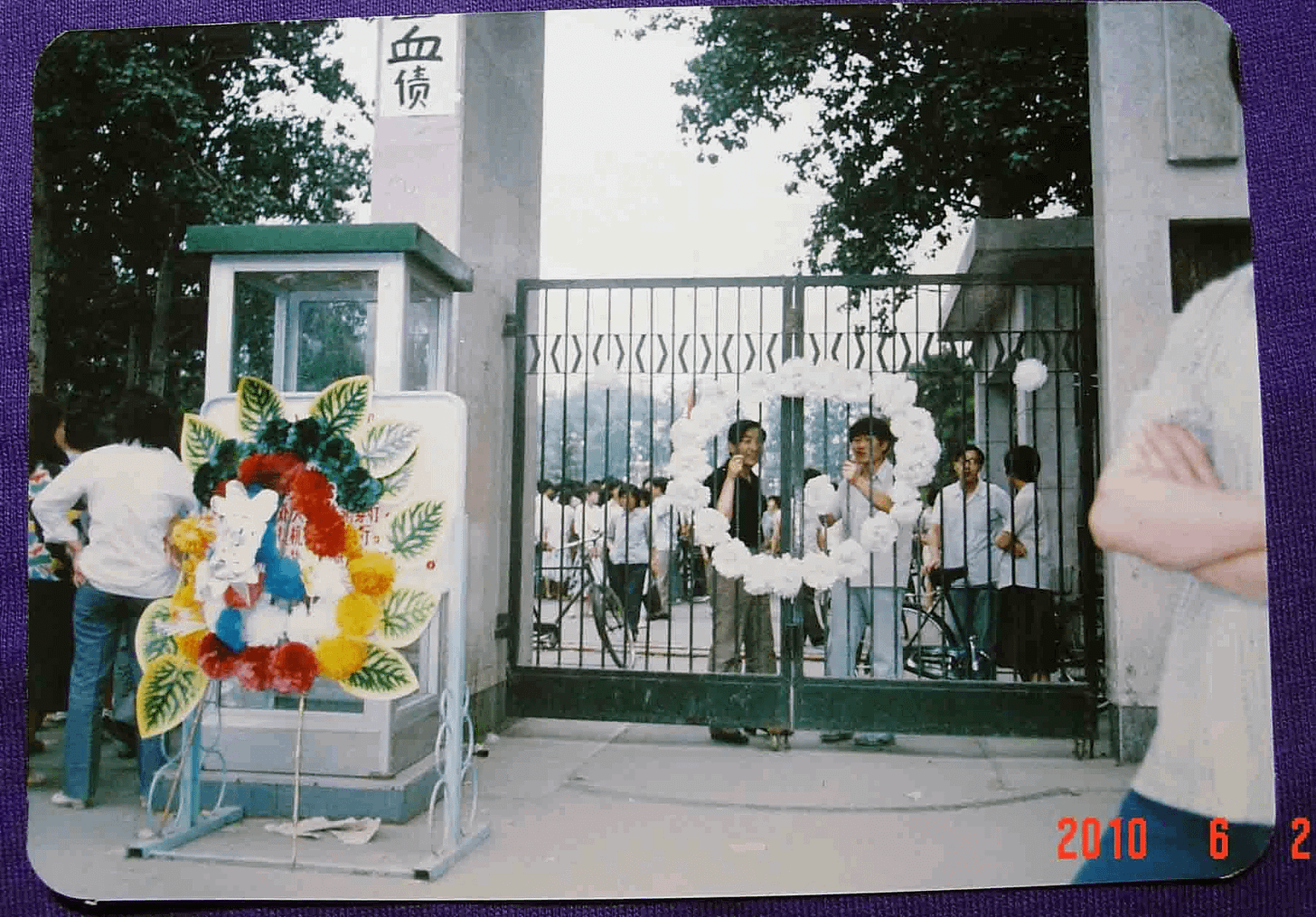

六四以前,我基本上是在友谊宾馆观察。从清华和北大游行过来的学生纪律非常严格。他们排列整齐,一排一排地往前走,旁边的两排学生负责不让外人打乱他们的纪律。他们一边唱歌,一边喊口号,还摇旗呐喊。

那几个月从头到尾我只去过一次天安门。那是因为中美学术交流委员会的主要工作人员 Bob Geyer 想去看看,所以在五四那天我陪他一起去了。除此之外,我不去的原因主要是因为方励之。当时,由于三封联名信等事情,我和方励之每两三天见一次面,他当时已经是中国学生学潮的偶像。他劝我不要去,他说自己不去,我也不应该去,因为共产党很容易将学潮说成是美国人或CIA搞的。他说,连他这个和美国关系较好的中国人都不去,我更不应该去,不要给共产党提供这个借口,这也是我没有去的原因。

到友谊宾馆下车时,我对小王说了一句:“小王,你多保重。”他回答:“气氛很不对,我得帮忙,我得帮学生的忙,而且我准备拼命。”他说完从车座底下拿出一把很长的刀。我再次对他说:“你多保重。”但他还是去了。

您曾经提到,六四的时候您的司机很积极。

那是六月三号的事。我们的司机小王,非常好的一个年轻人,文化水平不高,但他一直同情学生。让我真正理解他同情学生的是在六三、六四的前一天晚上,我和我当时的太太以及另外一对美国人到东城区一个蒙古馆子吃晚饭。这件事与六四无关,我们只是听说那家馆子很好,就去吃饭。小王开车,吃完晚饭回来的路上,气氛已经很奇怪了。我们上街看到老百姓面对着坦克车送花,说“你不要进城”,这些我都亲眼目睹了。

到友谊宾馆下车时,我对小王说了一句:“小王,你多保重。”他回答:“气氛很不对,我得帮忙,我得帮学生的忙,而且我准备拼命。”他说完从车座底下拿出一把很长的刀。我再次对他说:“你多保重。”但他还是去了。

李淑贤非常激动,她一直担心丈夫的生命有危险。自从离开合肥回到北京,他们通过一些有关系的朋友打听,他们得知高层在讨论如何处理方励之的问题,因为方励之说了很多话、名望高,学生们崇拜他。李淑贤担心“处理”的意思就是来个车祸什么的,把他干掉。这让她很害怕。所以在香格里拉的房间里,她主张我们马上去使馆。然而方励之是个理想主义者,他说自己没有做错事,为什么要跑?此外,他原本跟李政道约了当天吃中饭,他不愿意爽约。但那天电话打不通,找不到李政道。

李淑贤打电话到北大去问她的学生情况,她越听越受不了。挂上电话,她说学生听说解放军要进北大校园,这后来没有发生,是谣言,但当时学生们相信。学生劝李淑贤和方励之好好保持生命,他们准备拼命,有石头和砖头,跟坦克车对抗,很戏剧性的。李淑贤告诉我们这些之后,方才让步,说好吧,走吧,看看能不能到使馆去。于是我打手机叫小王过来,请他把我们从香格里拉到美国大使馆。

我们进使馆后谈了大概三个小时。美国大使不在,临时大使叫Ray Burghardt,还有新闻处的McKinney Russell,再加上我、李淑贤、方励之、方哲。美国外交官说,哪怕方一家留在使馆,法律上也不能申请政治庇护,因为政治庇护只能在美国领土上申请。我们现在不是有很多难民吗,他们一踏上美国领土就可以要求政治庇护,但在墨西哥时不能,一个道理。可是外交官说,你们可以申请暂时庇护(temporary refuge),标准是你受到直接的肉体威胁,比如有人威胁你或拿枪追你。他说,按这个标准,方励之一家大概够格了。

他们还提到了几个在欧洲的历史案例,比如罗马尼亚的几位修女到美国使馆求助,住了15年都没能回去。

那会儿解放军已经在美国大使馆外面了是不是?

对的,所以要不要申请暂时庇护?方励之一进来就问能不能保密,因为他不想给共产党借口说是美国人惹的学潮。外交官马上说不能,我们现在这个屋子很可能有窃听器,别人已经听到我们的谈话。何况使馆的大量工作人是中方安排的,所以没法保密。你们留下来,他们会知道,而且什么时候能出去,我们根本没法估计。他们还提到了几个在欧洲的历史案例,比如罗马尼亚的几位修女到美国使馆求助,住了15年都没能回去。

他们建议我们申请签证,然而我觉得这并不实际,因为有签证又有什么用呢?最紧迫的问题是怎么到机场。我们还是填了表,填完表之后,我们第一次在电视上看到“坦克人”(tankman)的镜头。我们瞪大了眼睛。透过使馆的窗子,我们看见军车开到街上,向天空开机关枪,大概是为了吓唬还在领馆区的外交官,赶他们离开。那天晚上很多美国人和外国人跑到北京机场,包括我的家人。他们从友谊宾馆到机场,说秩序乱七八糟,排了很长的队,最后坐了一架商业包机抵达香港。

反正谈了一个下午,方权衡利弊后,跟我说,咱们走吧。所以我带他们离开了,去了建国饭店。我的老同学Jay Matthews去上海报道六四的后续,临走前给我留了他的酒店钥匙,说我会用得上,建国饭店400号。我们到了建国饭店,到了400号房间,然后在楼下的广东餐馆吃晚饭。有几个人还认出了方励之,跟他打招呼。他回到房间后我离开,大概是八点离开。

可是第二天,我再打电话过去,没人听。两三天都打不通,我很担心,不知道怎么回事。又过了三天,有一位记者朋友找我,说他听说方励之进了美国大使馆,问我能不能确认,我说不能确认,我带他们进去,又带他们出来,不清楚现在的情况。

隔了很久以后,方励之来到美国才跟我讲了这一系列故事。当天晚上十二点钟,同样的跟我们长谈三小时的两位美国外交官来敲方励志的门,说郑重地邀请他们一家作为布什总统的客人回到使馆,需要多久就多久。李淑贤马上说OK走吧,方励之答应了,现在也免不了走这条路了。方励之在路上还问能不能对再次回到使馆这件事保密,外交官同意了,结果第二天记者招待会上就泄露了消息,方对此不以为然。

为什么美国外交官突然请方励之一家回到使馆?晚上八点我和方励之告别,晚上十二点他们突然被外交官请回使馆,这段时间发生了什么?我没有亲身经历,我是后来在华盛顿邮报记者James Mann的书《About Face》里了解到的。

我们离开美国使馆时,外交官给华盛顿发电报,报告了这个事情。华盛顿开了一个高层紧急会议。中国最有名的异见人士进了使馆,居然又出来了。老布什很生气,马上说“找他们回来”(go get them)。这倒不是因为人权意识,而是怕美国的政治影响。如果方励之后来出车祸或被长期监禁,外界知道他曾被美国大使馆赶走,那就很难看。所以他说,无论如何把他们找回来。

新上任的大使李洁明(James Lilley)对方励之一家非常好,亲自为他们送饭,安排了秘密房间不让别人接触他们。方在使馆里住了13个月,只有五六个美国人知道他在哪儿。好在他有电脑,可以跟外界联系,也通过我给《纽约书评》写了一篇文章,所以他不是非常无聊,但也不是很舒服,13个月住在一个没有窗子的房间里。

这段历史很奇怪,因为布什在六四屠杀一发生,他就派了自己的秘密特使,绕过大使去找邓小平,并不是去声讨,而是几乎是在道歉。当然不是说“对不起”,但他为美国人辩护,希望保持与中国的联系,保持之前的外交成果。

而且好像用了“朋友”这个词,‘maintain our friendship’。

他在这件事情上是两面派,一方面做公众宣传,要把方励之请回来,展示美国政府在乎人权和民主,另一方面在背后做的完全是另一回事。

而且最讨厌的是六四后,他通过了一个总统令,说断绝所有的高层接触,但三周后他自己秘密地恢复了最高层接触。Scowcroft从华盛顿飞到北京的飞机可以在半空中加油,就是要保密到这种程度,连在阿拉斯加都不敢停留。所以我对乔治·布什的印象非常糟糕,觉得他两面派而且软弱。

您觉得布什以及美国政府当时是怎么想的?六四发生了,全世界都在看着中国的民主运动,每个人都知道情况有多糟糕,而他们居然在背后以几乎卑躬屈膝的姿态,向共产党祈求同情和谅解,而不是站出来坚持民主自由的价值。

我不认识乔治·布什,很难判断他自己的想法,但有两个因素可能有关。一是美国商界一直有在中国发财的梦想,所以要保持联系,六四后那几年外资投入中国大幅增加,远超过八十年代下半年。外国资本家等不及要闯进去继续赚钱。二是在73到79年间,中美在北京和华盛顿都设立了联络处,不是大使馆,当时北京的联络处处长就是大布什。估计他天真地相信中国的“老朋友”,认为自己是他们最重要的朋友,这个概念留在他脑子里。我只能猜测这两个原因都有关系。

这应该就是美国对华圈内典型的“接触派”(engagement)了,包括克林顿也是这么做的。克林顿上台时对华非常强硬,但后期张开双臂邀请中国进入WTO。

共和党和民主党都是“接触派”,直到习时代、特朗普上台,才开始有点敌对。特朗普的敌对当然和人权无关,也不是“接触派”。

哪怕是卡特这样的“人权总统”,好像对中国的人权问题也不是那么在乎。而且卡特作为靠反越战上台的总统,1979年在美国接待邓小平,邓离开后就发动了对越南的战争。在美国,越战在当时是个多么政治不正确的事情,但当邓小平去做,美国人却默许了。

卡特我也不认识,没有第一手的经验,可我觉得他有点天真。不像尼克松,人是个王八蛋,但是很聪明、在中国成功了。克林顿也很聪明。

反思六四记忆

回到八十年代和六四。方励之进了使馆、您回到了美国。

是,我从北京飞到香港,待了一个夏天,我们一家人在香港住了两个月。这是美国科学院要求的,让我到香港,和大陆保持联系,给美国汇报情况,不要马上回来。那时候我已经在准备离开原本在UCLA的教职、去普林斯顿做教授了。

我从北京出来,看到了很多可怕的事情。我虽然没有亲眼目睹杀人,但是见到了血迹。在方励之进入大使馆之前,我看到街上的坦克车、机关枪,听到了很多令人害怕的故事。

六四那天上午,我去方励之家之前,先在街上。友谊宾馆对面就是人民大学,人大的学生设了一个广播站,从木樨地、天安门等各个地方回来的学生都在广播站里讲述他们所见到的事情。想起那时的景象,我现在还想流泪。

反复讲述这些经历,它们变成了一个连贯的故事。我开始怀疑:这是否离开了真相?

到了香港,记忆和印象在脑海中乱成一团。新闻界问我,“what did you see?”我开始讲我所见到的事。第二天,他们又问同样的问题。不断地重复,讲了很多次后,原本乱七八糟的印象逐渐变成了一个故事。我开始怀疑,这个故事是否变得过于顺畅,因为原本的经历并不是一个顺畅的故事。反复讲述这些经历,它们变成了一个连贯的故事。我开始怀疑:这是否离开了真相?是不是我的故事变成了一个“好故事”而已?

当你讲故事时,你可以感受到听众的反应,他们觉得有趣、好玩,任何人都会自然地迎合这些反应。当你第三次、第四次讲一个故事,你会重复那些知道别人会喜欢听的部分。因此,故事不仅变得过于顺畅,还变得过于好听。这是否让故事偏离了真相?我对此感到担忧。我希望回到那些杂乱的印象中,重新描绘那些经历。回到美国后,这个问题更加突出。在加州、普林斯顿,当我第103次讲述时,这已经变成了一种叙事,而不是一种记忆。这让我感到担忧。

这几乎是一种詹姆斯·乔伊斯式的担忧,就像《尤利西斯》。好像完整的故事已经不能描述真相,需要一种独特的表达方式。

你的对比是对的,杂乱的印象与非常顺畅的故事之间的关系是一个问题。乔伊斯是故意创作一个乱七八糟的故事,而我的经历本来就是乱七八糟的,但它变成了一个好故事之后,我没有再让它复杂化。

我记得在人民大学广播站,听城里回来的学生们讲述,身边还有一些从郊区推车进城的农民,他们带着蔬菜准备到城里去卖;他们也在一起听。广播站还有一些外国学生,包括非洲学生,大家一起听。我作为一个美国人,和非洲人、中国农民、中国学生,各种人都在一起。我们互相看着对方,无关你的肤色是黑的、白的,来自哪里,我们都是人,都在被同样的事物触动。这给我很深的印象。

当时在现场的感觉与事后了解所有事情再回头讲述是完全不同的。我记得那天一个瞬间,在友谊宾馆的走廊里,突然有一个女人大声尖叫。我不知道为什么,就是个例子。好像一瞬间,各种怪现象都爆发了出来,很难和原本的经验相恰。那是非常奇怪的72小时。

后记

坐在林老师家的餐厅里,他手里端着一个黑色马克杯,但倒进热水,马上“境外势力”四个字就露了出来;这是他的自嘲。他颇有精神地跟我讲着他和中国的关系以及他的中国朋友们,我也陶醉其中。

在看起来中国与世界日渐撕裂的今天,我们更值得记住,政治上的撕裂只是中外关系的一个纬度而已。中美最好的故事不在周恩来和尼克松共饮茅台酒里,也不在邓小平在休斯顿戴着牛仔帽、吃着汉堡包,而在像林老师这样发自内心关注中国人的生死和未来的故事里,哪怕自己冒着顶撞上级和被中国禁止入境的代价,也要把方励之救出来,让刘宾雁有工作,让零八宪章被人看到,让胡平的文章被英美读者读到。

在人道和民主的纬度上,中国和世界从未分开,今天仍然紧密地交织在一起。

相关阅读

陈国凯,1979,我应该怎么办?,作品

方励之,1989,致邓小平的公开信

方励之,2013,方励之自传,天下文化

Fang Lizhi, 2016, The Most Wanted Man in China: My Journey from Scientist to Enemy of the State, Henry Holt & Company

Perry Link, 1992, Evening Chats in Beijing: Probing China’s Predicament, Norton

Perry Link & Wu Dazhi, 2023, I Have No Enemies: The Life and Legacy of Liu Xiaobo, Columbia University Press

刘宾雁,1979,人妖之间

刘宾雁,1985,第二种忠诚

刘晓波,2008,零八宪章

James Mann, 1999, About Face: A History of America’s Curious Relationship with China from Nixon to Clinton, Alfred Knopf

谌容,1980,人到中年,百花文艺出版社