阎长贵

【编者按】阎长贵先生是重要的历史当事人,其文章偶尔被毛赏识也不过是被毛发现可以利用而已。其称毛为“伟人”,对那一代机关出身的人是可以理解的,尽管按真实的历史毛应该是造成当代中国人民苦难的罪魁。抛开个人感情因素,阎先生的回忆是宝贵的历史记录。

【作者自我介绍】阎长贵:山东聊城人,1937年生。1961年中国人民大学哲学系毕业后,分配到中共中央主办的《红旗》杂志社,师从编委、中国哲学史组组长关锋学习研究中国哲学史。1967年1月任江青第一任专职秘书,1968年1月被江青诬陷为“坐探”,投入秦城监狱,关押七年半。1975年5月开释,又流放湖南西洞庭农场五年。前后计十三年——不过囹圄和流放也是一种财富。没有这种经历,也没有我的今天。1979年以受江青诬陷迫害的名义平反,重新调回《红旗》杂志社做编辑工作,1988年任编审,1997年退休。退休后,从1998年开始迄今一直从事文革的回忆和研究。2009年出版与王广宇合著《问史求信集》,该书到2013年出版社印刷四次;2014年出版《中南海文革内幕——江青首任秘书亲历实录》;2015年出版《沙滩起步集——半个世纪的足迹》。2018年出版《江青第一任专职秘书自述》。

作为一个普通公民和普通党员,写这样一个题目的文章,实在是自不量力,令人惊讶。但我确实和这样一位是中国(乃至世界)伟人,另外一位中国名人有些关系。在上世纪六十年代,毛泽东曾批示我的处女作,江青则是我曾经为之服务的首长——在文革中(1967年1月—1968年1月)我是江青的第一任专职秘书。缘此,我拟用这个题目写写有关的经历和见闻。

毛泽东批发我的处女作《“永不走路,永不摔跤”》

我1961年中国人民大学哲学系毕业后,分配到中共中央主办的《红旗》杂志社,师从编委、中国哲学史组组长关锋研究中国哲学史。在关锋指导下具体研究明代思想家王阳明。关锋说,搞学术研究要学会写文章。1962年夏天,我们中国哲学史组在关锋处开会时,看到一份《中国青年报》的约稿单子,上面有这样一个题目:《“永不走路,永不摔跤”》,并告这是华君武发表在8月4日《光明日报》漫画上两句话,我很感兴兴趣。就试着——确实是“试着”(我还没在报刊上发过文章)写了这篇文章。写出后,就投给了《中国青年报》编辑部,

不几天,报社编辑曹柏峰同志电话告,稿子可以,并告应该加上马克思的几句话:“人要学会走路,也得学会摔跤,而且只有经过摔跤他才能学会走路。”——收到马克思这几句话,我喜不自胜,我觉得马克思这几句话,简直就是我这篇小文的点睛之论。

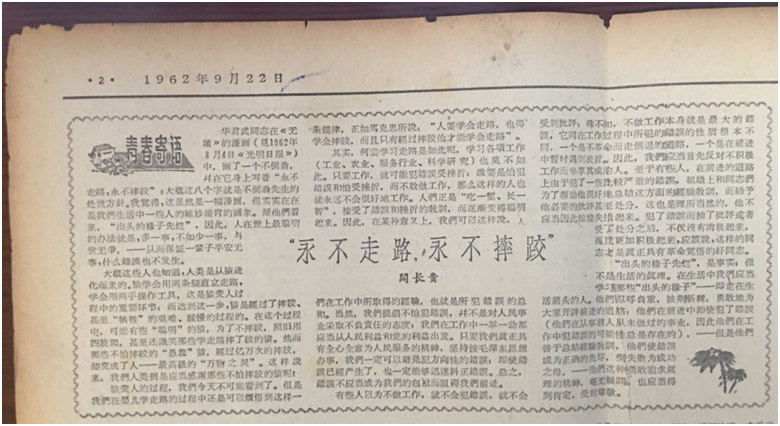

我这篇文章刊于1962年9月22日《中国青年报》“青春寄语”栏目,全文如下:

“永不走路,永不摔跤”

华君武同志在《无题》的漫画(见1962年8月4日《光明日报》)中,画了一个不倒翁,并在它身上写着“永不走路,永不摔跤”:大概这八个字就是不倒翁先生的处世方针。我觉得,这虽然是一幅漫画,但实实在在是我们生活中一些人的维妙维肖的画像。照他们看来,“出头的椽子先烂”,因此,人在世上最聪明的办法就是,多一事不如少一事,与世无争,——从而保证一辈子平安无事,什么错误也不发生。

大概这些人也知道,人类是从猿进化而来的。猿学会用两条腿直立走路,学会用两手操作工具,这是猿变人过程中的重要环节;而达到这一步,猿是经过了摔跤、甚至“牺牲”的艰难、缓慢的过程的。在这个过程中,可能有些“聪明”的猿为了不摔跤,照旧用四肢爬,甚至还讥笑那些学走路摔了跤的猿。然而那些不怕摔跤的“愚蠢”猿,经过亿万次的摔跤,却变成了人——最高级的“万物之灵”。这样说来,我们人类倒是应当感谢那些不怕摔跤的猿呢!

猿变人的过程,我们今天不可能看到了。但是我们在婴儿学走路的过程中还是可以领悟到这样一条规律,正如马克思所说:“人要学会走路,也得学会摔跤,而且只有经过摔跤他才能学会走路。”

其实,何尝学习走路是如此呢,学习各项工作(工作、农业、服务行业、科学研究)也莫不如此。只要工作,就可能犯错误受挫折;谁要是怕犯错误和怕受挫折,而不敢做工作,那么这样的人也就永远不会很好地工作。人们正是“吃一堑,长一智”接受了错误和挫折的教训,而逐步变得聪明起来。因此,在某种意义上,我们可以这样说,人们在工作中所取得的经验,也就是犯错误的总和。当然,我们提倡不怕犯错误,并不是对人民事业采取不负责任的态度;我们在工作中一举一动都应当从人民利益和党的利益出发。只要我们真正具有全心全意为人民服务的精神,坚持按毛泽东思想办事,我们一定可以避免犯方向性的错误。即使错误已经产生了,也一定能够迅速纠正错误。总之,错误不应当成为我们的包袱而阻碍我们前进。

有些人以为不做工作,就不会犯错误,就不会受到批评,殊不知,不做工作本身就是最大的错误,它同在工作过程中所犯的错误的性质根本不同,一个是不革命而走倒退的道路,一个是在前进中暂时遇到挫折。因此,我们应当首先反对不积极工作而坐享其成的人。至于有些人,在前进的道路上由于犯一些比较严重的错误,组织上和同志们为了帮助他很好地总结这方面的经验教训,而给予他必要的批评甚至处分,这也是理所当然的,他不应当因此惊慌失措起来。犯了错误而挨了批评或者受了处分之后,不仅没有消极起来,而且更加积极起来,应当说,这样的同志才是真正具有革命觉悟的好同志。

“出头的椽子先烂”,是事实;但不是生活的真理。在生活中我们应当学习那些“出头的椽子”——即走在生活前头的人。他们忍辱负重,披荆斩棘,勇敢地为大家开辟前进的道路;他们在前进中即使犯了错误(他们在从事前人从未做过的事业,因此他们在工作中犯错误的可能性总是存在的),——但是他们善于总结经验教训,他们使错误成为正确的先导,变失败为成功之母,——他们这种勇敢追求真理的精神,毫无疑问,也应当得到肯定,受到尊敬。

我这篇短文被博览报纸的毛泽东主席看到了,他在1962年9月24日—27日召开的八届十中全会上作为会议文件印发,批语为(参见《建国以来毛泽东文稿》第十册1996年版第193页《对<永不走路,永不摔跤>一文的批语》):

引发各同志研究。犯了错误,只要认真改正,也就好了。

毛泽东

九月二十四日

这篇短文是我的处女作。发表后拿到15元稿费,再也没想什么,只觉得作为一次练笔效果还不错。毛主席的批示我当时一点也不知道,也没人告诉我,——我的领导和老师关锋当然知道,也没告诉我,他后来解释,说是”怕我骄傲”。我没想到的是,在半年多的时间里,却发生了一次又一次、一件又一件与这篇短文有关的事情。

下面列举几件。

其一,邓力群要我给《红旗》写文章。有一次在办公楼的楼道里,当时《红旗》杂志的副总编辑兼秘书长邓力群见到我,问我:“唉,你怎么不给《红旗》写文章啊?!”我说,我还不会写文章,不敢给《红旗》写文章。确实是这样。当时我虽然已分配到《红旗》工作,并且一年多了,但给《红旗》写文章,特别是在《红旗》上发表文章,在我心里和眼里还是很神秘的事情,可望而不可即。至于邓力群为什么那样问我,我只是看作对青年人的鼓励,根本没去多想什么。

其二,《中国青年报》编辑部约我参加座谈会。大约是1962年的十一、十二月份,我收到《中国青年报》编辑部约我参加座谈会的通知,会议地点是东四十二条海运仓《中国青年报》的一个会议室。届时有五六个或七八个人到会,我是年龄最轻的,感到很拘谨,也不大敢说话,可是会议的主持人对我很热情、很客气,会议上印发的几篇文章,我那篇《“永不走路,永不摔跤”》,排在很突出的位置,大概不是第一篇,就是第二篇。会后,报社领导招待用餐,一大桌,八九个菜,有鱼有肉,这在当时——困难时期还未完全过去,那算是很丰盛的;而对我来说,这是生平第一次吃到的最好的饭菜,是从来没有享受过的礼遇,——此情此景,使我深感受之有愧!

其三,新闻系的学生登门造访。1963年春的一天,有位二十二、三岁的女青年到我的住处(朝内大街新鲜胡同真武庙甲一号)找我。她说,她是中国人民大学新闻系三年级的学生,要写毕业论文,需要进行一些调查,想问问我那篇《“永不走路,永不摔跤”》的文章是怎么写出来的。对她的来访和提出的问题我感到惊奇,觉得没有什么好问和好回答的。承蒙相问,我如实地向她讲了写作这篇短文的简单(确实很简单,实在没有很多的想法……)过程。她又问我:“你怎么想到写这样一个题目?”对这个问题我简直不知道该怎么回答了,我只能说——事实也如此,这个题目不是我出的、我想的,它是华君武一幅《无题》漫画上的两句话,《中国青年报》编辑部把它作为一个题目印在一份约稿的单子上,我就是在这份约稿单上看到的。她还问我如何写文章,这就更有点莫名其妙,无可奉告了。《“永不走路,永不摔跤”》是我写的第一篇在报纸上公开发表的文章,并且只是一篇千把字的短文,要我谈写文章的经验,这不是开玩笑!

其四,《“永不走路,永不摔跤”》收入《报刊评论选》一书。具体什么时间记不清楚了,大概也是1963年春,中国人民大学新闻系的同志来找我,说要把我这篇文章收入一本教学用书,问我有什么意见。我表示同意。后来,当我收到这本寄赠的书,看到其中的文章和许多名字时,简直把我惊呆了。该书收录的有《解放日报》(延安)、《人民日报》、《解放军报》等大报的许多社论、评论,还收入了李大钊、瞿秋白、鲁迅、陶铸、罗瑞卿、吴晗、马南邨(邓拓)等许多名人的文章,我这个小人物的名字也忝列其中,真是不知道什么滋味,不知道说什么好。是“理应如此”?——我没有也不敢有这样的奢望,真是“受宠若惊”!

其五,还有人著文评价和分析这篇文章。这也是我没有想到的事情。新闻业务编委会编辑的《新闻业务》1963年第4期发表了署名闻道迟(据记忆,仿佛他也是参加《中国青年报》座谈会的人)的文章,题目叫做《青年读者的知心朋友——读〈青春寄语〉杂文有感》其中谈到我那篇《“永不走路,永不摔跤”》的短文,说它“是专为一部分经受不起批评和委屈的青年同志而写的”。又说“怎样正确看待犯错误,这是对青年朋友很有普遍意义的一个问题。请看,阎长贵的《“永不走路,永不摔跤”》是这么来议论的。”作者接着议论道:

这篇杂文借用了华君武的同名漫画的形象,提出了像不倒翁那样的人,唯恐“出头椽子先烂”的处世哲学。之后,就采用由远而近的写法,从猿猴变人、小孩学步谈到了怕摔跤就不能进步的一般道理。从第三段起,又进一步分析到如果怕犯错误而不敢做工作,那就永远做不好工作。但,作者并不片面地去谈错误的难免性,而是更深一层地强调了不怕犯错误并不意味着对人民事业的不负责任,只要坚持按毛泽东思想办事,就可以避免犯方向性的错误,即使出现了问题,也能迅速纠正。写罢这些正面道理之后,文章又从另一个角度针砭了“不做工作的本身就是最大的错误”,而这种错误的性质与在前进中暂时遇到的波折是根本不同的。从以上正反两面的论证之中,作者归结为:“‘出头的椽子先烂’是事实,但不是生活的真理。”(应当说,这一观点是警辟而又实事求是的。)因此,作为一个革命者,面对着难免要犯错误这个事实,是进攻还是退缩呢?这篇文章便是以歌颂勇敢追求真理的思想回答了这一问题。

从上面的叙述可以看到,——用今天常用的语言说,《“永不走路,永不摔跤”》这篇短文在当时发生了相当“轰动”的效应,也给我带来了不小的荣誉。这,究竟是怎么一回事?现在一切都清楚了,毛主席对这篇短文的批示就是谜底:即《“永不走路,永不摔跤”》这篇短文发表后所发生的这样或那样事情的原因所在。说实在话,并不是我那篇作为我的处女作的短文,有什么高明之处(当然,从一般意义上讲,其中所说的道理,直到今天我仍然认为是对的),而是它适应了毛主席的需要,被他老人家看中了。

写到这里,关于我那篇短文本身,似还应该说几句。那篇短文是凭借华老(君武)的一幅叫做《无题》的漫画写的,可以说,没有华老那幅漫画就不会有我那篇短文。但我对华老的漫画有误解,说他画的是“不倒翁”,这不对,实际上是“襁褓中的婴儿——老头”。1999年,我向华老求画,他把这幅漫画重画一次赠我,并赐惠书,其中说道:此画较62年那幅有改进,不用无题,改变也强调了画中襁褓,以免如你一样误会成了不倒翁,加了一个奶咀〈嘴〉。小小一画不想已经近四十年了,现在再想当时干部中有此心态,也有处分过重的因素在内。

华老说得很深刻,在我们党的历史(包括建国后)上,对犯错误(很多时候是把“正确”当作“错误”)的人常常“处分过重”,“残酷斗争,无情打击”的事情,反反复复出现,如1957年的“反右派”斗争,1959年的“反右倾”斗争等等,造成了大量的冤假错案——或都是冤假错案。但我觉得,在1962年9月份,毛主席之所以看重我那篇缘华老漫画写的短文,更重要的,恐怕还是:为了堵批评“大跃进”、“人民公社”、“总路线”错误的人们的嘴;在某种程度上说,毛主席有“讳疾忌医”的意思。文革后,戚本禹跟我说你那篇文章有“救驾”的作用。这是我当时没有、也不可能想到的。这就是说,我那篇短文适应了当时毛主席的需要,即适应了他不满意别人批评“三面红旗”错误的需要——这是我今天想到的,不知能否得到华老和广大读者的首肯?毛主席批示“印发各同志研究”,——一篇千把字的短文有什么好研究的。实际上,毛主席是把这篇讲普通(或一般)道理的短文政治化了,他借这篇短文提出一个大问题,即:如何对待1958年以来我们党的错误?这个问题,从1959年庐山会议以来,特别是1962年初七千人大会以来,毛主席同在一线主持工作的主要领导人之间,是有分歧的——很大的分歧。最根本的分歧,就是应该不应该正视错误,正确地总结经验教训。客观地说,毛主席在当时虽然纠正了若干具体错误,但缺乏总体的深刻认识,以至“左”的思想和错误更加急剧发展,导致更加严重的错误和悲剧——“文化大革命”。还要指出毛主席当时的心态也是相当多人的心态(包括我自己的心态),因而,这也是他老人家批发那篇短文就引起一系列反应的重要原因(除了人所共知的毛主席崇高威望的原因外)。当然,再说一次,平心而论,我那篇短文所讲的道理,从一般的意义上讲,还是站得住脚的,但当时所起的作用,历史地讲,并不好,即起了阻碍人们深刻认识和总结1958年“大跃进”错误的作用。

华老在给我的信中还写到:“此画送你是很有意思,不止是画,也有此画的一段经历在内,如果你还喜欢,可去裱画店用纸拓一下,不要裱,然后再配一稍大的深色木框(窄边)就会好看一些。”我照做了,现在这幅画就挂在我书房里。现将华老的两幅画一并收入以飨读者,让我们共同赏玩华老的高超、精湛画艺。

“伴君如伴虎”——江青诬我为“坐探”,关押和流放我十三年

左起:阎长贵(江青秘书)、王宇清(毛泽东警卫员)、许春华(江青护士)、张素兰(江青服务员)、王保春(陈伯达秘书)、吴旭君(毛泽东护士长)、叶群、江青、林彪、李志绥(毛泽东保健医生)、徐业夫(毛泽东秘书)、孙占龙(江青警卫员)。1967年5月1日上午,以毛泽东为首的中央负责同志参加中山公园游园会遇阻,到故宫警卫连部休息。该照片为新华社摄影记者摄。应该说这是一件奇闻——莫说在平常时期,就是在1967年文革时期,这些人(还有林彪、叶群、江青)都着军装并且聚在一起,也是一件奇闻。

谈谈我怎样成为江青的秘书。我担任江青的秘书,不是江青指名要我,也不是我毛遂自荐,而是当时组织安排的。在这个问题上,我觉得戚本禹可能起了关键性的作用,即我给江青当秘书是他推荐的。关锋当时不大赞成我给江青当秘书,在我已担任江青的秘书后,他有次见了我,跟我说:“你政治上弱,不敏锐,不适合给江青做秘书。”极力推荐我给江青做秘书的是戚,这是他当时亲口告诉我的。1966年冬的一天,我和戚在钓鱼台院子里散步、聊天,他跟我说:“江青想让我给她当秘书,我不行,比较粗。我看你还比较细,我推荐你去给她当秘书。”我说:“不行,我没当过秘书,不知道怎么当。”他说:“不知道不会学吗!收发文件你不会?挑选文件你不会?只要细心就行。反正我已向江青推荐你了。”当然,我给江青当秘书,也不是戚一句话;后来汪东兴告诉我:“你的档案是我审查的,你给江青当秘书是我挑来的。”我给江青当秘书还要过中央办公厅这一关。——顺便说一下,汪东兴文革后不止一次跟我说,你给江青当秘书不是我挑选和推荐的。无疑,其中最根本和最重要的环节还是江青同意接纳我;而在这方面,戚的推荐和介绍我想是起了重大作用的。当时,就了解我而言,在我高一层的人当中,除了关锋就是戚本禹了。而且我当时就在戚手下工作。说实在话,对戚的推荐,我当时并无感激涕零、欣喜若狂的感受,作为一名党员,服从组织和领导的安排就是了。

这次谈话后又过了一段时间,大概十天或半月左右,1967年1月9日晚上,戚到我当时工作的房间来,兴冲冲地跟我说:“已经定了,调你去给江青当秘书,现在就搬到她住的那个楼去!”我马上整理了一下几件衣服和洗漱用具,就跟着戚去了。从这时起,我离开工作了四、五个月的钓鱼台十六楼,搬到江青当时住的钓鱼台十一楼,开始了给江青做秘书的工作和生活。

在当江青秘书前,我在中央文革小组办公室负责处理江青群众来信的工作,和江青有所接触,而在选我担任江青秘书的过程中,究竟经过怎样的推荐、审查和决定过程,其情况我一点也不知道。只是30多年后准备写回忆录时,才想了解一下,戚究竟怎样向江青推荐和介绍我的。我拨通了戚住上海的家的电话,向他提出了这个问题。他说,当时具体怎么谈的记不清了,但是不管怎么谈,大概这样几个方面的内容是少不了的:

(一)家庭出身好,社会关系简单、清楚;

(二)政治可靠,工作认真负责;

(三)有一定的写作能力,写的文章曾受到毛主席的表扬。

我认为这样说符合实际。关于“政治”的含义和界说,和文革时期相比,早已起了重大和根本的变化。而“政治可靠”,就忠于共产党、忠于毛主席而言,这在当时对我来说是不折不扣的,内心十分虔诚,其中包含着严重的个人崇拜成分。我个人这些条件,再加上我在文革中的表现,我被选作了江青的秘书。在我成为江青的秘书后,有一次在钓鱼台十七楼看电影,曹轶欧(康生的妻子)见了我,说:“噢,你到十一楼工作了!”——似有赞扬,又有惊讶。听到这话,我笑笑,但并不以为然。心想,“十一楼”和“十六楼”还有什么分别,还有多大分别,我没感到有什么变化。

但当我搬到十一楼,江青却有一个月的时间没怎么理过我,我虽然天天履行秘书的职务:收发文件、将文件分类,甚至进行挑选,但我不能将文件直接送给江青,而只能交给孙立志(警卫员),由他转送江青;江青往外要送或发什么文件,也是通过孙立志转交给我,由我登记,再交机要交通员发出去。在我来十一楼前,我在十六楼工作时,江青见了我,还说话,还握手;而我来十一楼后,江青见了我理也不理,只当没看见,吓的我也不敢跟她说话,尽量躲着她。对这种情况和工作方式,我很纳闷,很不理解,心想:就这样当秘书法,有什么意思?!还不如我原来在十六楼工作痛快呢。因为我刚到十一楼,和江青身边的工作人员还不熟,心理的苦闷也不知道跟谁说,也不好意思跟谁说。我知道我给江青当秘书是戚极力推荐的,和他也比较熟,我问戚这是怎么回事,他也说不出什么。大概过了半个月的时间,我实在憋不住了,大着胆子问孙立志。孙立志长我七岁,态度很和蔼,并且是江青身边工作人员的党小组长,他对我的到来很欢迎,因为免去了他收发文件的负担。经我一问,他笑了。他轻轻地跟我说:“给江青同志挑一个秘书很难啊,挑过好几个人,不是这方面不行,就是那方面不如她的意。应该说,她对你还是比较满意的。她说你是贫下中农出身,还有点劳动人民味道,还没被‘化’掉。”我又问:“过去见了面还说话,怎么现在见了,连理都理不理呢?”孙立志笑了笑,严肃地说:“你不知道,我跟你说,这是江青在试用你、考验你!”又说:“我们都是大老粗,你有文化,又聪明,相信你一定通得过的。”经孙立志这么一说,我心理明白些了,有点底了;既然试用和考验,那就耐着性子等吧,我继续诚心诚意勤勤恳恳地工作。

在十一楼,江青主要住二层,护士、服务员是女同志也住在二层,其他工作人员,秘书、警卫员、司机、厨师等都住在一层。在我刚去的一个月里,除了收发文件,江青不找我,比较清闲,因为我原来在戚手下工作,这段时间戚有时还派我去做些事情。特别值得说一下的,是戚派我到中央办公厅秘书局了解文化大革命的情况。时间大概是1967年二月中旬,戚跟我说,秘书局两派斗争很厉害,一派被压得抬不起头来,有不少人都被整哭了。接着问我:“你能不能到秘书局去了解一下情况?”并告诉我到秘书局找谁。在戚的布置和安排下,我到秘书局去了一趟,找了戚要我找的人。这样戴着一定框框的调查了解,其结果是可想而知的。我到秘书局,许多人很高兴,说老戚派人来了。我听他们一讲,说他们给中央办公厅主任汪东兴和秘书局的领导写大字报,如有人写了《汪东兴同志的老虎屁股摸不得吗?》等等,遭到许多人反对,甚至“围攻”;其原因,按他们的说法,就在于汪东兴表态说:秘书局的造反组织和机要局的造反组织是“一对孪生子”,而机要局的造反组织被定成反动组织,那秘书局的造反组织也是反动的了。有人在说时,悲悲切切,哭哭啼啼。我也没很仔细询问,但我是同情他们的。回来后,我就把我“了解到”的一些情况,给戚和江青写了一封信,抬头为:“本禹同志并江青同志”,我将这封信送给戚。他接过一看,声色俱厉地说:“这事我不管!”对他这种态度我很不满,我跟他说:“你让我去了解情况,回来向你回报,你怎能说不管呢?!”他仍然说:“我不管!“并反过来问我:“你敢不敢把这封信送给江青同志?”我懂得他这是“激将法”,我也年轻气盛,没经什么思索,立刻回答:“我亲自去了解的情况,那有什么不敢的!”接着他跟我说:“汪东兴是很会整人的,整人很厉害。”戚又说:“在首长身边当秘书,就要敢讲真话,敢反映实际情况,决不能畏首畏尾,不能怕事,不能怕死;江青同志是不怕死的,我也不怕死。”戚把话都说到这个份上了,我还什么好说的,我也没有什么退路了——在当时,我不愿意也不敢得罪戚,我认为他对我还比较好,也认为他的方向是对的。

戚为什么不让我在信上写他的名字?当时我也认识到这是他的一种“计谋”。戚不想管秘书局的事吗?他想管,很想管,要不,他为什么要我去秘书局了解情况。其实,他对秘书局的情况是一清二楚的。在那里,他工作十几年,不仅有很多同事和熟人以及要好的朋友,电话往来不断,而且他爱人邱银英就在秘书局,于是关于秘书局的种种情况,枕边风也早吹透了。他之所以还要派我去“了解”情况,并“激”我向江青报告,是他想借助我作为江青的秘书的身份,拿我当“枪”使;如果江青在我的信上批上一句:“请本禹同志去处理”,他不就“师出有名”,可以“名正言顺”地到秘书局以至整个中央办公厅大干一场了。这就是戚的如意打算。我当时就是这样看的,并非“事后诸葛亮”,只是没有向他明说出来就是了。其实,这个问题的实质,就是他要我向江青告汪东兴的状;而我在当时对汪东兴是不了解的,也不太认识,甚至不知道他是我的顶头上司,是我的支部书记。其支部成员,还包括毛泽东、江青。如果知道和明白这些,尽管我当时在思想上倾向和相信戚,在如此直接的利害关系面前,我也不能不有所权衡;也许我当时涉世还浅,而这些通通不在我的视野和考虑之内。不过这件事情,戚的企图是落空了。从这件事可看出,江青还是很有心计的。

我从戚那里回来,就把信上他的名字去掉,抬头只写“江青同志”,又将信重抄一遍(当时我不会也没有电脑),通过孙立志报送给了江青。这是我做江青秘书生涯的一个转折点,它引来了江青第一次和我正式谈话;从这次谈话后,我才真正名副其实地成为江青的秘书。

大概是信送上去的第二天,即1967年2月中旬一天的上午九点多钟,孙立志告诉我:“江青同志叫你到她那里去一下。”虽然我对江青并不陌生,但是,这是我到她身边一个月来她第一次叫我。心中既高兴,又忐忑不安。孙立志看出我这种心情,心平气和地嘱咐我:“不要紧张!”我希望他送我上去,他说:“不必了,你又不是不认识。快去吧,江青同志在等着你呢!”江青当时在我心里和眼里是庞然大物,神圣得很,特别是近一个月来,她见了面都不理我,这次要去见她,实在有点发怵。我梳梳头,整理整理衣服,壮着胆子上楼去了。见江青办公室的大门敞开着,江青正坐在沙发上看文件。江青的沙发可坐可躺,前面放着一个半尺高横约近米的踏板;沙发右边有一个茶几,上面放着盛文件的卷宗;沙发左边有一个茶几,上面置放处理和看过的文件。我轻轻地走进门,立定脚步,喊道:“报告!江青同志,我来了。”江青放下手中正在看的文件,用戴着眼镜的眼瞅了瞅我,十分和气地说:“来吧,坐!”她用手指了指挨着她左边茶几的一个沙发。

我怯生生地在江青指定的沙发上坐下来。江青当时虽然已五十多岁(比我亲生母亲还长一岁),但看上去不过四十多岁,修长的身材,亮丽的乌发,白嫩细腻的面孔,特别是一双大眼睛炯炯有神,她又会打扮,穿着可身的衣服,端坐在沙发上,楚楚动人,而又神态矜持。我腼腆地稍微右侧着身子,面向着她。

“你到这里多长时间了?”江青问我。

“一个多月了。”我回答道,“不知我这样工作法行不行?对您有没有什么帮助?还希望江青同志多指教,有什么问题你就批评。”

江青说:“噢,一个多月了。我一直没和你谈过话,但我对你的举止行动还是很注意的。一个月来,我看你还比较老实,还有点劳动人民的味道,也有一定的办事能力。”

接着江青又说:“从今以后你就在我这里工作了。我是一个政治化了的人,工作就是我的生命,除了工作不知道别的,连今天是几号,是星期几,都不知道。”

“我看到了。”我说,“江青同志,确实把精力都全心全意扑在工作上了。”

江青进一步说:“我们都是共产党员,都要对党负责,对党的事业负责。你做我的秘书,你要对我负责。该你知道的,我会告诉你;不该你知道的,你连问都不要问。我这里有些机密,别人不一定知道;你知道了,决不能往外传,这是组织纪律,你一定要记住,一定要遵守。在这方面出了问题,我是不会客气的。勿谓言之不预!”

我连忙答应:“是!是!——江青同志,我一定做到,请您放心。”

江青又说:“我已经跟孙立志同志讲了,让他把保险柜上的钥匙交给你。以后送文件、取文件,我按铃叫你,就不要再经过他了。”

我说:“好!感谢江青同志对我的信任。”

江青说,还有什么不清楚、不明白的,你可以提出来。我说,一下子也想不起什么了;有什么问题,我随时向您请教。

江青最后着重谈了一件事情,这就是我写的关于秘书局运动情况的信。江青说:“你写的关于秘书局情况的信我看了,我从其他人那里也听到一些情况,你的意见可能是对的,但这件事情到此为止,你不要去管了。光我这里的事情就够你忙乎的了,哪还有精力管其他事情。我跟你说,你要记住:从今以后,除我交代你工作和任务外,其他任何人都没有权利也不能向你交代工作和任务,你也不能接受其他任何人交代的工作和任务。你必须对我负责,只能对我负责,这是铁的纪律!”

“一定,一定,”我说:“我向江青同志保证!”

江青把语气放缓和,说:“那今天就谈到这里吧。你回去,把我说的话好好想一想。至于究竟如何,那就看你今后的行动了。”

我说:“十分感谢江青同志的教诲。我一定努力工作,争取不辜负江青同志的希望。”我边说边站起来,江青还和我握了握手,我一步一步地走出江青办公室,下楼回到了我的办公室。接着孙立志就到我办公室来了,他第一句话就说:“阎秘书,这回你要真地上任了!”说着他就把保险柜的钥匙交给我,并诙谐地说:“我也算解放了!”我说:“孙秘书,今后你还要多帮助!”他立即反驳道:“从今以后你不要再喊我孙秘书了,我那秘书是冒牌的,你才是名副其实的秘书。”

江青这次找我谈话,没有什么套话和寒暄的话,基本上是开门见山,比较实际,也在一定方面和一定程度上反映了江青本人的性格。引起我特别注意的是她说:“从今以后,除我交代你工作和任务外;其他任何人都没有权利也不能向你交代工作和任务。”说白了,就是:我既然给她当秘书了,就必须脱离原来的领导和隶属关系。在文革中,经常向我布置工作和任务,最主要的就是戚本禹,关锋虽然曾是我的领导和老师,他基本上没派我做过什么。我立即把江青这些话告诉戚本禹和关锋。待到十一点多,江青停止看文件、吃饭并准备午休时,我就骑上自行车到十五楼跟关锋说了,接着又到十六楼跟戚本禹说,戚表示:“好,那以后我就听你安排了,江青同志有什么指示你就说,反正是领导动动嘴,下面跑断腿。”我同时也告诉戚,关于秘书局情况的信我送给了江青,江青看后让我不要管这件事情,也没什么批语。我觉得江青处理这个问题是动了脑筋的,她对有关汪东兴的事情以及戚和汪的关系上不能也不会轻易说话和表态。从她的谈话看,我到秘书局了解情况并给她写信,是受戚指使,她是感到和意识到了的。对此,我当时并没想这么多;不过我也觉得有些尴尬。这就是江青第一次正式和我谈话的大体情况。从此开始,我和江青的关系有了新的变化,我在十一楼的地位也有了提高,和其他工作人员的关系也越来越熟悉,越来越密切了。

我给江青做秘书工作是勤勤恳恳,尽心尽力的,在工作中我没受过她的什么批评,我感觉她对我还是满意的。

在1967年12月底的一天,我收到一封从中央文革小组办信组转来的给江青的信。这封信是北京哪个电影制片厂的一位女演员或干部写的。信很长,有十几页,上万字。我因工作忙,不断地收发文件和接电话,对这封信,不是一次看完,而是分几次陆续看完的。在这封信中,这位女演员讲了她的从艺经历,说她也曾经叫过“江青”这个名字,解放后就改了;又说,她有一些存款,愿意作为党费交给组织;再就是说到,她在文革中受到的冲击,以及赞扬江青,等等。她写这封信的目的,无疑,是希望江青为她说句话,以减轻或免去她正在文革中受到的冲击。我感到这封信很难处理——之所以有这种感觉,是我误会了这封信的内容以及写信者和江青有什么关系,怕处理错了,负不起责任。于是我请示江青。把这封信附上一张条子送给江青。条子上写的是:“江青同志:这封信有您的名字。”所谓“有您的名字”,并不是说信的“抬头”,这是写给江青的信,当然抬头是江青,而是信的内容中有江青的名字,意思是说,此人以及她写的信的内容和您是不是有什么关系。其实,这一点我是误会了——确确实实误会了,这位写信人以及她写的信的内容和江青根本没什么关系。我万万没想到,从此一场灭顶之灾从天而降。

第二天,江青派人把我叫到会议室,当着戚本禹、姚文元的面,板着面孔,把信往桌子上一摔,严厉责问我:“为什么要把这封信送给我?目的是什么?”一下子,我吓呆了,不知怎么回事。低头一看,是我“请示”她的那封信,我轻轻而又胆怯地说:“来信人和您是不是有什么关系?”江青怒气冲冲地说:“无知!无知就要犯错误,就要犯罪。你不知道我到延安就没动动窝,拿郭沫若的《洪波曲》来看看!”在江青这个严厉斥责后,我确实借了郭沫若的《洪波曲》看。《洪波曲》上讲到,抗日战争爆发后,上海文化工作者一部分转移到大后方,有的奔赴革命圣地延安,江青就是属于去延安的,但上面并没讲到江青的名字。

尽管江青声色俱厉地斥责,但由于我心中无鬼,所以并没有把这件事放在心上。在以后的几天里,我仍然一如既往地工作。但江青对我的态度却变了。在一个星期的时间里,江青不按铃叫我,也不叫我送文件,发文件。恰巧这个星期和我一同担任江青秘书的杨银禄回家奔丧了;待杨1968年1月8日晚回来——杨从1967年国庆节后担任江青秘书,三个月来,还没直接见过江青,1月9日上午江青起床到办公室后,我领着杨去见江青,报告说:“江青同志,杨银禄同志回来了。”江青没好气地大声说:“他回来了,你还上来干什么?!你马上把文件清点给杨银禄同志。”我悻悻地离开了江青的办公室。

就在这一天,我向杨银禄移交了江青的所有文件。晚上八、九点钟,陈伯达、汪东兴找我谈话。陈伯达说:“你是搞文字工作的,还是回办事组工作吧。”汪东兴说:“不忙。要例行一下手续,这是工作人员离开首长身边时的规矩。”他让我收拾一下自己的东西,他把我送到钓鱼台警卫连连部。在路上,汪东兴很和蔼地对我说:“你没事,你的档案我都看过,你是我挑来的。”我也很坦然,认为自己既没历史问题,也没现行问题,表示不怕例行手续。送到警卫连连部所在的楼上的一间屋里,汪东兴就走了,从此再也没见到汪东兴;文革后汪东兴告诉我,江青从此不叫他再管我的事了。这时我发现有两个警卫战士看守自己。一个在别人眼里可以“通天”的江青秘书,一夜之间就变成被警卫战士严密看管的“政治要犯”,今非昔比的变化让我简直无法接受。这一天对我来说终生难忘,因为一年前我随戚本禹来到江青的身边时,也正是1月9日,屈指数来,与江青为伴的时日不多不少,刚好是365天!也许这是历史的巧合,鬼使神差地让我这个“书呆子”从1967年1月9日的座上客,变成了1968年1月9日的阶下囚!

我虽然被看管在钓鱼台警卫连连部所在的楼上,但并不知道需要反省,而开始认真地读《毛选》和历史书,心想不叫当秘书,就回去搞我的历史研究嘛。反正当秘书也不是我要来的,而是组织上分派的。大概是被隔离的第三、四天晚上,陈伯达和姚文元来了。陈伯达问我:“你在干什么?”我说:“看书。”陈伯达操着浓重的福建腔严厉地说:“还看什么书啊,要深刻检查自己的问题。”接着慢慢而有强调地说:“王、关、戚都是坏人。”这三个人的姓氏连在一起并称为“坏人”,我第一次听到。姚文元立即指着我补上一句:“你就是王、关、戚安插在首长身边的钉子。”我一听这话脑袋炸了,这样不把我看成“特务”了吗?心里怎么也想不通,王力、关锋、戚本禹怎么都成了“坏人”?我怎么是他们安在江青身边的“钉子”?心想,江青以及陈伯达,你们今天打倒这个,明天打倒那个,现在又把和你们一起“战斗”的中央文革小组成员一个一个打倒,这不是自折“股肱”!?我当时实实在在把他们看作都属于所谓“无产阶级司令部”的人,都是“左派”,我感到我的思想跟不上江青他们,心绪很乱。稍微冷静后,转念一想,“胳膊拧不过大腿”。在江青身边工作一年,尽管尽心尽力,也不是事事做得妥帖,让江青满意,叫检查就检查吧。于是我苦思冥想、搜肠刮肚地做起检查。又过了十天左右的一天晚上,可能是1月23日的晚上,陈伯达、谢富治、杨成武、姚文元四个人一起找我谈话。一开场,姚文元对我说:“你看今天谁来了?中央政治局常委”——这是指陈伯达了,他当时是党内第四号人物,按现在的说法是“正国级”;“国务院副总理兼公安部部长”——这是指谢富治了;“中国人民解放军代总参谋长”——这是指杨成武了。姚文元没说自己。他说这些话的意思,大概是向我表明,就这么一种阵势,对你要采取什么措施了。面对着这样的“阵势”,我兀地感到泰山压顶,五雷轰顶,我这样一个行政级别仅仅22级的小干部究竟犯了什“天条”,居然惊动党、政、军三方这样重要的负责人?一下子脑袋胀得很大,嗡嗡作响。谢富治装成红脸,面对着我:“江青同志对你不错嘛,你应该有什么问题就交代什么问题。”我也没怎么听清,模模糊糊地觉得他是劝我老老实实交代问题,于是我连忙点头,说:“是啊,有什么就谈什么。”接着,陈伯达又让我按着他的口授给爱人写了一封信。就在这四位“大人物”和我谈话的第二天,我被告知,给换换地方,这一换就换到秦城监狱中去了。1968年1月24日深夜,我由荷枪实弹的两名战士押着乘一辆吉普车驶离了钓鱼台,在凛冽的寒风中驶往一条通往北京北郊的公路。那里有一座黑森森的监狱——秦城!从此我就在这里度过了人生中最美好的八个年头的时光。

1975年5月开释,专案组又把我送到湖南西洞庭国营农场安家落户,文革后,我几次回北京找“中央一办”要求平反,“中央一办”把我的“申诉”转到中央组织部,中央组织部又把我的案子转到我的原单位《红旗》杂志社,《红旗》杂志社党委经过审查,于1979年决定以受江青诬陷迫害的名义给我“彻底平反”,并调我回《红旗》杂志社做编辑工作,1980年3月,我结束劳动和工作五年的农场,回到原单位《红旗》杂志社。我给江青这位“皇后”当了一年秘书,结果遭关押和流放十三年,真是“伴君如伴虎”啊!

“伴君如伴虎”,这不是我想出的词语,是我高中时班主任对我当江青秘书的担心变成了现实。

1967年夏,我读高中时的班主任牛其光老师亲自来京看望我们班在北京读书的同学,他抵京后给我一信,告诉我他住的旅店,想见见我,而我时任江青机要秘书,实在抽不出时间去见他,无奈,我用电话告诉高中的同班同学魏茂梃(北京邮电学院毕业,毕业后分配到某通讯单位工作),请他代表我和我们班在京的同学去见牛老师,当老魏看过牛老师后告诉我,他们相见的情况,特别着重地指出,牛老师说:“……我很为长贵担心,伴君如伴虎啊!”听到牛老师这种语重心长掏心窝子的话,我一方面深切感谢他对我的关心,而我当时年轻不懂事,对牛老师的告诫,没有深切体会,也没怎么往心里去。结果不幸被牛老师言中了!不到半年,即1968年1月,江青——当时中国第一夫人(按照古代的说法,她就是可以颁发“懿旨”的“皇后”),就以莫须有的罪名——“坐探”诬陷我,把我投入秦城监狱,关押七年半,1975年开释后又流放湖南国营西洞庭农场五年;直到粉碎“四人帮”后,1979年红旗杂志社党委(党委书记是中国共产党早期革命家林育英即张浩的儿子、林彪的堂侄林肖硖)受中央组织部委托,审理我要求平反的申诉,结果以受江青诬陷迫害的名义给我“彻底平反”,并重新调回原单位《红旗》杂志社工作。

(本文写于2020年1—2月)

***议报首发,转载请注明出处和链接*** http://yibaochina.com/article/display?articleId=8410