来源:微信公号 燕山樵夫之歌

第三回合:三大事变与左右之争的激化

按照霍布斯鲍姆的看法,冷战的独特性就在于世界大战随时降临的危险根本就不存在,虽然美苏双方口诛笔伐,但是,“两个超级大国的政府都接受了第二次世界大战结束时全球的武力分布状况,这种武力分布极不均衡,但基本上表现为不可动摇的力量平衡。”2这个判断显然和阿隆在《大决裂》中提出的“战争不太可能”的判断是相一致的。在《民族国家间的和平与战争》这部重要著作中,阿隆对“战争之不可能”的原因做了进一步分析,认为西方国家并没有消灭苏维埃政权的意图:“西方的目的不是要毁灭苏维埃政体,而是说服共产主义者各种不同的政体应当有容身之处,而无须彼此视为仇敌。”3苏联则是因为其政体下的特权阶级甚至平民百姓都拥有了房屋,即某种意义上的中产阶级化而厌恶冒险,发动战争的动力像美国一样处于衰竭状态,《真理报》上大肆进行的消灭资本主义的各种宣传活动只限于一场意识形态的战争。在此背景下才能正确地估计阿隆所说的赫鲁晓夫“秘密报告”的性质——由此构成的意识形态的剧变对西方思想领域的重大冲击:“使西方的公众舆论、知识分子、共产党人和进步分子目瞪口呆。由于法国人是时间最长、最固执地拒绝承认古拉格劳改营的现实和苏联政体性质的人,所以这个震动就更加剧烈了。”4法共和萨特为首的左翼知识分子共同面临着一个前所未有的挑战:他们究竟该对苏共总书记赫鲁晓夫的“弑父”行为作出怎样的反应?

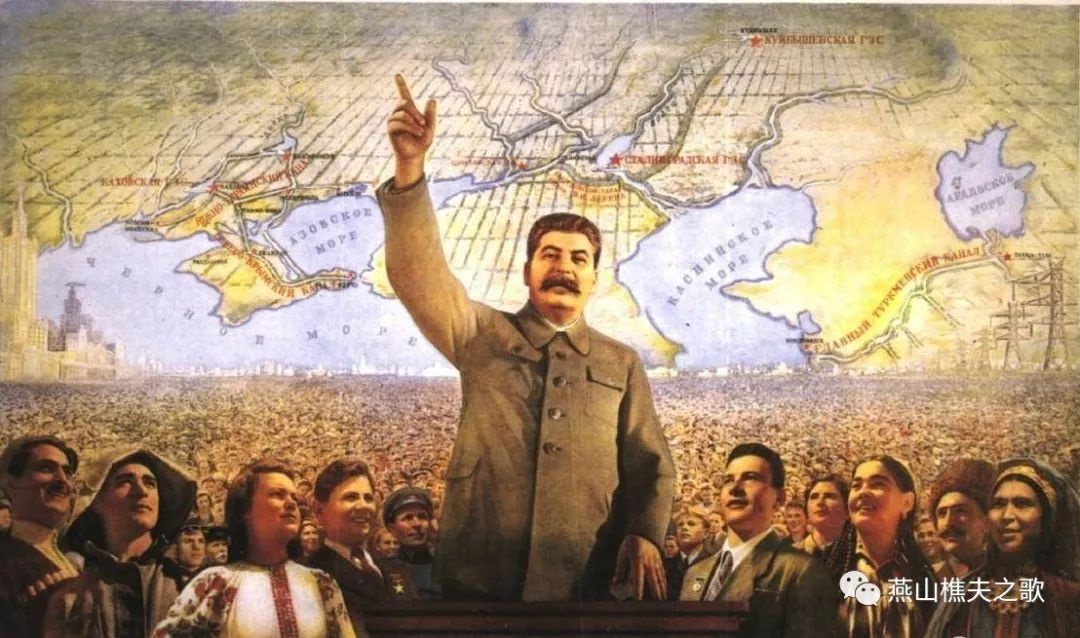

在战后的一个时期里,法共几乎就是苏共的法国支部,两党的意识形态和组织架构都是按照列宁先锋党的原则打造出来的,全党上下都弥漫着对党的领袖的崇拜气氛。1949年12月,为了庆祝斯大林的七十大寿,法共派出的卡车走遍了法国,收集各种珍贵的礼品和纪念品,然后作为法国人民的礼物统一送往莫斯科。法共发行的《共产主义手册》在一期专号里写道:“斯大林最大的成功:苏联人是如何赢得幸福的”。法共总书记多列士则起草了题为“斯大林万岁”的社论。1953年斯大林逝世使许多法共党员痛哭流涕,法共报刊登满了各种纪念文章为这种悲痛推波助澜。没想到的是,仅仅过去三年,斯大林的伟大形象在“尼基塔”的报告中轰然倒下,所有共产主义者都听到了一个令他们难以置信的消息:

“斯大林逝世以后,党中央委员会开始严格和坚持不懈地执行如下方针:阐明不能容许与马克思列宁主义的精神背道而驰地赞颂某个人,把他变成如同上帝那样具有神仙般品质的超人。这个人似乎无所不知,洞察一切,能代替所有人的思考,无所不能,他的行为万无一失。对一个人,具体说就是对斯大林这样的看法,我们已形成多年。”6

“是的,我们必须了解自己需要什么、究竟走向何方,必须循序渐进地进行改革,而不是一开始就大肆宣扬。从这一点来说,赫鲁晓夫的报告也许犯了一个极大的错误,因为在我看来,在人民的生活水平事先没有得到大幅度提高的情况下,不能对一个长期以来代表着一种社会制度的圣人进行如此直率的攻击,任何对他本人公开正式的谴责以及对他错误的详细揭露,都是疯子的举动。结果,人民群众了解了真相,但他们对此并没有作好准备。只要看看在我们法国,这份报告使共产党知识分子和工人受到何种程度的震撼,我们就能意识到匈牙利等东欧国家的人民对理解这份可怕的报告多么缺乏思想准备,因为这份报告在列举斯大林罪行和错误的时候,既没有作任何解释也没有作历史的分析,它是非常草率的。”9

萨特及其同路人对赫鲁晓夫报告的反应并不出乎阿隆的意外,对于他来说,事变的重要性不仅在于为法国左翼制造了一个巨大的麻烦,让他们深陷于斯大林主义的合法性危机之中,更重要的是在于,验证了他一年前出版的《知识分子的鸦片》关于苏联共产主义的基本判断是符合事实的。1956年7月10日,阿隆在《费加罗报》上发表了题为《他们一向是这样说的》文章,该文被西里奈利誉为是“一面胜利的旗帜,在风中猎猎作响”。10阿隆在自己的回忆录中也提到这篇文章,并引述了该文的结论:“赫鲁晓夫的报告不能为斯大林时代盖棺论定。歌颂这个伟人的话,也同样不算盖棺论定。但是对于共产党人和反共分子采取等距离的态度也是不公平的。当涉及大清洗、整批居民的流放和彻头彻尾捏造的供词时,反共分子是完全有理的。真理不会始终是中庸的。20世纪的专制暴行就是无度的。”11在重述这个结论之后,阿隆特别强调,他今后仍会以同样的措辞坚持这个结论。

从1956年2月赫鲁晓夫“秘密报告”横空出世到10月发生匈牙利事变,短短八个月时间里,苏联及其东欧国家的社会主义阵营出现了巨大裂隙,但这并不意味着铁幕两边“谁战胜谁”的问题得到了解决,法国左右两翼的思想之争也没有因此平复反而是进一步激化了。

对于阿隆来说,赫鲁晓夫对斯大林的反叛并没有改变苏联政权的斯大林主义性质,“政体保持原来的建制,但排除了斯大林身上那种病态的过激行为”,16苏联政府对匈牙利改革的武装干涉,充分表明了一个极权主义政权的扩张性和侵略性,这一事实进一步向世人证明了阿隆的判断:“斯大林政权显然是最完备最彻底的极权制度,谁也超不过它。”17对于萨特来说,接连发生的赫鲁晓夫秘密报告事件和匈牙利事件尽管对他造成了巨大冲击,迫使他必须对以往全面支持苏联的话语策略作出部分调整,但他的共产主义立场却没有动摇。萨特在70岁时与米歇尔·贡塔进行了一次长篇访谈,后者提到了一个问题:你为何不对《共产主义者与和平》这篇重要文章作“任何自我批评”?萨特的回答是:“我当时不可能有别的看法,当时必须支持共产党,因为政府要阻止共产党发表它的意见。”针对贡塔提出的“为什么你今天仍然认为你在1952到1956年间的立场是正确的”这个问题,萨特表态:“这是因为我仍然认为在冷战年月共产党人是有理的。苏联尽管有我们知道的种种过错,那时候它毕竟是受迫害的,它还没有能力在战争中抵抗美国,所以它要和平。因此我们当时可以认可共产党人的言论:大致上,他们指责美国的也就是我们指责的。”18可见,在苏联政权面临着巨大的合法性危机时,萨特根本没有认真反省他的共产主义与反美立场,也没有认真思索苏联制度上的失败与马克思主义的关系,反而是认为“马克思主义正是处于苏联制度的核心,它没有被这个制度篡改本质”。19在1960年出版的《辩证理性批判》一书中,萨特试图从哲学上建构起存在主义与马克思主义的内在关系,“把马克思主义看作我们时代的不可超越的哲学”,认为存在主义保持着独立性,它没有在马克思主义中解体。20

正是因为仍然坚持着马克思主义和共产主义的信念,萨特很快就与苏联政府言归于好,他完全忘了自己在匈牙利事变之后说过的话——彻底断绝与苏联的联系,迅速恢复了与苏共御用作家爱伦堡的关系,同意在莫斯科上演自己的戏剧,在报纸上重新发表赞扬苏维埃政权并批评匈牙利人民“不成熟”的文章。从1962至1966年,萨特先后访问苏联九次,用列维的话来说:“莫斯科没有任何改变,他却宽恕了一切”。苏联在萨特的文章中再次成为“惟一伟大的国家,只有在这个国家,‘进步’这个词才有意义”。21萨特对苏联的忠诚,让许多人都无法理解,这个本来对专制主义的诱惑具有免疫力的人,为何却与本世纪后半叶苏维埃政权表现出来的疯狂沆瀣一气?在斯大林主义显而易见的失败和苏联制度的极权主义本性中,本来是不难察觉到问题的症结所在,但是,他却拒绝对此进行反省与思考,宁愿选择在斯大林主义的道路上狂奔到底。阿隆针对“萨特现象”说过,左派知识分子不愿了解世界,也不愿改变世界,只想揭露世界,他们拒绝从政治上考虑问题,钟爱意识形态,喜欢用文学方式表象理想社会,排斥研究现实经济的运行以及议会制度的运行,他们的见解基本上不是来自对客观形势的分析,而是靠想当然或假设,最后是为了“聊以自慰”而选择了极权主义:“他们对苏维埃制度的残酷事实并非看不见,也不否认,但他们说,这是为美好未来付出的代价。”22萨特不愿承认现实,只愿承认符合自己愿望的现实。

面对着苏联军队用坦克镇压匈牙利人民的事实而仍然不放弃自己支持苏联政府的立场,如托尼·朱特所说,是需要有一个强大的消化系统,强大到足以克服最令人痛苦的“信仰危机”。萨特做到了这一点。在丘吉尔发表“铁幕”演说时,苏联的共产主义还带着二战中战胜德国法西斯的胜利光环,这是它的合法性基础,也是它能够从思想上征服一大批法国左翼知识分子的道德力量所在,萨特为此选择成为共产主义的同路人是有其正当性理由。但是,在十年之后,赫鲁晓夫的“秘密报告”对斯大林的指控,萨特如果不能全部接受,至少也应该有所反思,而不能仅仅是选择轻描淡写式的批评,或者是选择遗忘。在1956年这个关键时刻,萨特显然意识到了共产主义和左翼运动因为斯大林主义的倒塌所面临的前所未有的信仰危机,他决心以一以贯之的立场来证明“一个知识分子需要有某种他为之坚持不懈的东西”,以维护左派的存在和团结。在萨特的信念中,这个“坚持不懈的东西”就是斯大林主义。23

这种对时代也对自己的理论不负责任的做法,因为萨特参与其间而具有了特殊的持续的影响力,并没有在对苏联军队侵入匈牙利的普遍谴责声中烟消云散,左派的“负隅顽抗”看起来像是和右派又一次打成了平手。用阿隆的话说,“古拉格劳改营还不足以说服存在主义者”。左右之间根深蒂固的意识形态分歧,在赫鲁晓夫“秘密报告”的冲击下并没有被消解,反而是在苏军坦克开进布达佩斯的街头时被进一步扩大了。

阿隆从不幻想左派会因为其在政治上遇到的挫折而改变其意识形态立场,正如他从不对赫鲁晓夫的“去斯大林化”抱有幻想一样。他始终认为,共产主义的意识形态和左翼意识形态具有统一性——“共产主义信仰的内容与世界各地左派知识分子赞同的其他意识形态的内容几乎没有差异”,24斯大林主义在任何时候都不曾放弃过民主和进步话语,其制造的一系列恐怖性事件都是在人道主义、自由和民主的名义下发生的。作为一个丝毫也不缺少神圣词汇的国家机器,斯大林政权“是个既狠毒又有诱惑力的庞然大物”,25它在西方国家的民主危机中成为法国左翼知识分子向往的对象,就毫不奇怪了。所以,在阿隆看来,意识形态的战争将会长期持续下去,他在《知识分子的鸦片》的结论部分中就认为,当美国的麦卡锡议员还在华盛顿的政治舞台上扮演重要角色,以及法国知识界的名流们还在竞相去莫斯科朝圣的时候,“预测意识形态时代的终结似乎有失荒谬”,他本人还没有天真到去期待即将到来的和平。1956年对于阿隆的重要性在于,他欣慰地看到了自己以前一直被拒斥的理论预见正在被历史性事变所验证,他并不幻想奇迹的发生,他只是深信一个将共产主义奉为国家意识形态并实现一党专制的政权,早晚会出现深刻的危机。

本文注释:

3 [法]雷蒙·阿隆:《民族国家间的和平与战争》下,王甦、周玉婷译,社会科学文献出版社,2021年,第765页。

4 [法]雷蒙·阿隆:《雷蒙·阿隆回忆录》上卷,第506页。

5 参阅米歇尔·维诺克:《法国知识分子的世纪:萨特时代》,第132页。

6 转引自[美]格雷弗·弗:《苏共二十大:“秘密报告”与赫鲁晓夫的谎言》,马维先译,社会科学文献出版社,2015年,赫鲁晓夫“秘密报告”,见附件,氏著:第341页。

7 参阅让-弗朗索瓦·西里奈利:《20世纪的两位知识分子:萨特与阿隆》,第313页。

8 [法]雷蒙·阿隆:《雷蒙·阿隆回忆录》上卷,第507页。

9 转引自让-弗朗索瓦·西里奈利:《20世纪的两位知识分子:萨特与阿隆》,第313-314页。

10同上书,第314页。

11[法]雷蒙·阿隆:《雷蒙·阿隆回忆录》上卷,第509页。

12[法]让-保罗·萨特:《今天的希望:与萨特的谈话》,《萨特哲学论文集》(《萨特文集》哲学卷),第176页。

13参阅让-弗朗索瓦·西里奈利:《20世纪的两位知识分子:萨特与阿隆》,第315页。

14[法]贝尔纳-亨利·列维:《萨特的世纪》,第532页。

15同上书,第533-534页。

15[法]雷蒙·阿隆:《雷蒙·阿隆回忆录》上卷,第508页。

17[法]雷蒙·阿隆:《雷蒙·阿隆访谈录》,第145页

18[法]让-保罗·萨特:《七十岁自画像》,《萨特文学论文集》(《萨特文集》文学卷),施康强等译,安徽文艺出版社,1998年,第385页。

19同上书,第394页。

20[法]让-保罗·萨特:《辩证理性批判》上,《萨特文集》哲学卷,林骧华等译,安徽文艺出版社,1998年,第2页、第21页。

21[法]贝尔纳-亨利·列维:《萨特的世纪》,第535页。

22[法]雷蒙·阿隆:《介入的旁观者:雷蒙·阿隆访谈录》,第144页。

23萨特与人在其晚年的最后一次访谈中专门讨论了为何要对某种东西“坚持不懈”,这个对话显示出他对斯大林主义立场的坚守:“莱维:让我们谈谈知识分子这种对某种东西坚持不懈的需要吧。您如何解释这种需要把您,把您和许许多多其他人都引到了斯大林主义的礁石上去的呢?萨特:那不是斯大林主义。斯大林主义已经跟斯大林一起死去了。今天,人们用斯大林主义来诋毁任何东西。莱维:那又如何解释知识分子需要坚持不懈地,我的意思是说,在那种破烂货里去找到支持和根据呢?萨特:因为这是一个涉及为社会寻找未来的问题。对社会来说,有必要阻止它今天这样到处乱七八糟的状态。我并不认为靠我自己,靠我的思想,我就能改变世界,但是我识别出那些正在试图前进的社会力量,我发现我是置身于他们中间的。”[法]让-保罗·萨特:《今天的希望:与萨特的谈话》,《萨特哲学论文集》(《萨特文集》哲学卷),第176-177页。

24[法]雷蒙·阿隆:《知识分子的鸦片》,第296页。

25[法]雷蒙·阿隆:《介入的旁观者:雷蒙·阿隆访谈录》,第145页。