来源:纽约客 2023年11月12日

作者:Masha Gessen

译者:苏利文

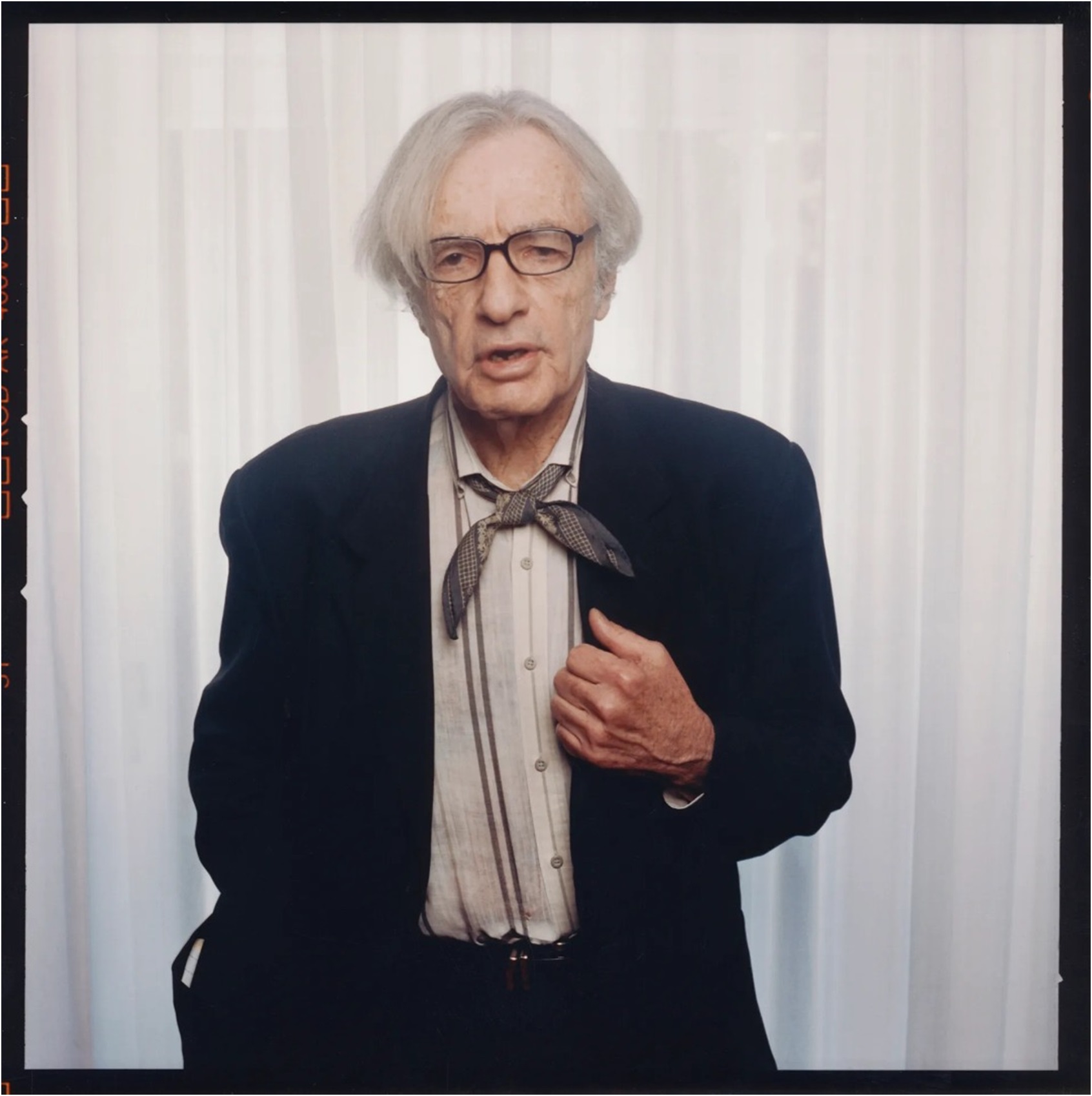

罗伯特·杰伊·利夫顿,2000年12月摄于德国。Photograph by Jens Rötzsch / Redux

在罗伯特·杰伊·利夫顿(Robert Jay Lifton)职业生涯的前半个世纪,一共出版了五本基于对看似大相径庭的主题进行长期研究的著作。他的第一本书《思想改造与极权心理学》,利夫顿采访了中国思想劳改营的前囚犯。作为精神病学家和精神分析学家,利夫顿利用这些访谈来理解极权主义的心理结构,而不是政治或意识形态结构。接下来,他转向了广岛核爆主题;他1968年出版了《生命中的死亡》基于与原子弹幸存者的长时间发散性访谈,赢得了国家图书奖。之后他转向越战老兵的心理学研究,并很快又转向了纳粹主题。由此产生的《战争归来》和《纳粹医生》两本书,利夫顿致力于理解普通人犯下暴行的能力。他的最后一本以访谈为基础的书籍《毁灭世界以拯救世界:奥姆真理教、末日暴力与新全球恐怖主义》1999年出版,利夫顿审视了一个邪教的心理和意识形态。

利夫顿着迷于人类思维的广度和可塑性,它能够扭曲以适应极权统治的需求,为难以想象的事情找到理由,比如大屠杀、战争罪行、原子弹等,然后又能恢复,重塑希望。在人类发现其大规模毁灭能力的世纪,利夫顿研究了恐怖行为的受害者和施害者心理。他在《生命中的死亡》一书结尾写道:“我们都是广岛的幸存者,在我们的想象中,也是未来核浩劫的幸存者”。我们如何应对这样的认知?这种认知何时会导致更多暴行,何时会导致利夫顿在后来的一本书中所说的“全物种共识”?

利夫顿的重要著作虽然基于严谨的研究,但是写作对象是普通读者。他基本上是通过对着录音机讲课来写作的,即使是他最雄心勃勃的作品也具有与众不同的口语特质。在他那五本大部头的研究之间,利夫顿出版了学术著作、论文和随笔,还有两本漫画书《鸟》和《心理鸟》。(每幅漫画都有两只鸟头和对话气泡,比如,“‘突然间我有了一种奇妙的感觉:我就是我!’”“你错了。”)利夫顿对创伤研究和治疗的学术影响无与伦比。在《美国精神分析协会杂志》2020年对利夫顿的致敬中,他的前同事查尔斯·斯特罗兹写道,《生命中的死亡》中关于幸存者心理的一章“从未被超越,只是被多次重复,其力量也经常被稀释。所有与创伤幸存者共事的人,无论是个人还是社会团体,都必须深入研究他的作品。”

利夫顿还是一位多产的政治活动家。他反对越南战争,并多年从事反核运动。在过去二十五年中,利夫顿写了一部回忆录《见证极端世纪》和几本综合阐述他观点的书籍。他最近的一本书《从灾难中幸存》,结合了回忆和论证,主张幸存者(无论是战争、核爆炸、持续的气候紧急情况、冠状病毒疫情、或其他灾难事件的幸存者)可以引领他人走向重塑之路。如果人类的生活方式已经变得难以为继,那么很可能是幸存者——曾凝视灾难深渊的人——来设想和创造出新的生活方式。

利夫顿在布鲁克林长大,成年后的大部分时间里居住在纽约市和马萨诸塞州之间。妻子贝蒂·琼·基尔斯纳是一位儿童读物作家和公开领养的倡导者,他们在马萨诸塞州海角码头的韦尔弗利特拥有一栋房子,这里每年都会举办韦尔弗利特小组会议,汇集了精神分析学家和其他知识分子一起交流思想。基尔斯纳2010年去世。几年后在一次晚宴上,利夫顿遇到了政治理论家南希·罗森布鲁姆,她成为了韦尔弗利特小组的参与者和他的伴侣。2020年3月,利夫顿和罗森布鲁姆离开了他在曼哈顿上西区的公寓,搬到了马萨诸塞州特鲁罗的罗森布鲁姆的家,那里靠近海角码头最顶端。现年九十七岁的利夫顿每天都在那里工作。为了篇幅和清晰起见,我们的谈话记录经过了编辑。

我想谈谈对你工作很重要一些关键术语。我想从“极权主义”开始吧。

好吧,极权主义是对某种意识形态的孤注一掷。它涉及到行动的冲动。它是一种封闭的状态。因为极权主义者通过他或她的意识形态来看待世界。极权主义者试图掌控现实。

当你说“极权主义者”时,你是指领导者或有抱负的领导者,还是其他任何致力于这种意识形态的人?

两者都有可能。它可以是邪教的教主,也可以是类似邪教的组织。例如,特朗普主义运动在很多方面都类似于邪教。它公开地努力占有现实,公开地奉行唯我主义。

它是如何邪教化的呢?

他与追随者形成了某种关系。尤其是他的基础群体,也就是他最狂热的追随者,在某种程度上,他们在他的集会上,在他的言行举止中,体验到了高度的兴奋。

您对极权主义的定义似乎与汉娜·阿伦特对极权主义意识形态的定义非常相似。区别在于它不仅适用于国家,也适用于较小的群体吗?

这就像一个心理学版本的极权主义,是的,适用于不同群体。正如我们现在所看到的,人们对极权主义有一种渴望。这主要是由错位引起的。作为人类,我们内心深处有一种寻求固定、确定和绝对性的东西。我们很容易受到极权主义的影响。它在压力和混乱的时候最为明显。当然,特朗普和他的盟友正在呼吁极权主义。特朗普本人并不具备维持一种真正持续的意识形态的能力。但只要宣称他的谬论为真,并接受那种版本的极权主义,他就能迷惑他的追随者,他们就能依赖他获得世界上的每一个真理。

你还有个好词叫:“终止思考的陈词滥调。“

终止思考的陈词滥调就是被困在“极权主义”的语境里。因此,任何与极权主义脱钩的想法都是错误的,必须被终结。

这就引出了“恶性常态”。

它描述的是一种有害的、破坏性的情况,但却被常规化,成为规范,成为了被接受的行为。我是通过观察恶性核常态得出这一结论的。第二次世界大战后,人们认为我们可能不得不再次使用核武器。在哈佛大学肯尼迪政府学院,一群教师写了一本叫做《与核武器共存》的书。约瑟夫·奈写过一本名为《核伦理学》的书。他的“核伦理”包括使用核武器。后来又出现了“星球大战”,反导导弹确实鼓励了先发制人的使用。这些都是恶性核常态的例子。其他的例子还有爱德华·特勒和赫尔曼·卡恩等人提出的方案,即我们可以使用核武器,并能很快从核战争中恢复过来。我们可以赢得核战争。

而现在,根据“末日时钟”,我们比以往任何时候都更接近可能发生的核灾难。然而,我们似乎并没有像七八十年代那样感到无处不在的恐惧。

我认为在我们的头脑中,世界末日事件是相互交融的。我看到了核威胁和气候威胁之间的相似之处。查尔斯·斯特罗齐尔和我做过一项关于核恐惧的研究。人们在同一句话中谈到了核恐惧和气候恐惧。这就好像人们的大脑对世界末日事件有一个特定的区域。我说的是 “气候突变”,即人们对气候危险的认识在不断提高。而人们对核危险的认识正在减弱。但这并不意味着核恐惧消失了。它仍然存在于时代精神中,仍然与我们密切相关,核与气候变化的结合,当然还有现在的疫情。

“精神麻痹”会怎么样?

精神麻痹是指感觉能力或倾向的减弱。关于精神麻痹,有一点可能与其他防御机制(如去现实化或压抑)相似:它只关注感觉和非感觉。当然,精神麻痹也可以起到保护作用。广岛的人们不得不麻痹自己。奥斯威辛集中营的人们不得不严重麻痹自己,以便度过那段经历。人们会说:“我在奥斯维辛变成了另外一个人,”他们会说,“我只是停止了感觉。”鉴于我们所面临的灾难,生活中的大部分内容都需要在麻痹和感觉之间保持平衡。

你使用的一个相关概念来自马丁·布伯“想象现实”。

据说是马丁·布伯写的,但就我所知,没人知道他究竟在哪里用过这个词。它的真正含义是难以接受现实。想象现实对于想象我们的灾难和面对它们来说是必要的,通过这种转变,无助的受害者变成了积极的幸存者,从而促进重建和恢复,都是必不可少的。

这与您的另一个概念“核主义”有何关联?

核主义是拥护核武器来解决人类的各种问题,并致力于使用核武器。我谈到了奥本海默和尼尔斯·玻尔(奥本海默的良师益友)之间一种奇怪的早期核主义表达。玻尔来到了洛斯阿拉莫斯,他们会进行抽象的对话,他们认为核武器既是破坏和浩劫之源,也是善之源。因为使用核武器可以防止未来的战争。这种观点从未离开过我们。奥本海默从未放弃过这个观点。尽管其他时候,在他与杜鲁门的著名会面中,他说他的双手沾满了鲜血。

你看过电影《奥本海默》吗?

是的,我认为这是一部由天才电影导演精心制作的电影。但它忽略了核主义这个问题。它忽略了玻尔与奥本海默的互动关系。最糟糕的是,它对广岛发生的事情只字未提。影片中只有他对广岛一闪而过的思考。我的观点是,他成功制造出核武器是他个人灾难的根源。他对自己的遗产深感矛盾。我对此非常敏感,因为我就是这样开始关注奥本海默的:通过研究广岛,在那里生活了六个月,然后问自己,原子弹的另一面——制造它的人和使用它的人——发生了什么?他们经历了一种麻痹。同样真实的是,奥本海默在与大型氢弹的关系中,成为了核主义最尖锐的批评者。这是他故事的一部分。奥本海默的故事告诉我们,我们需要废除核武器。这是人类唯一的解决办法。

你说的“废除”是指销毁所有现存的核武器?

是的,而且不再制造新的。

您一直在关注乌克兰战争吗?你认为普京在搞核主义吗?

我认为是。他经常威胁要使用核武器。有些人认为,他的威胁就是他所能做的。但我们并不能永远确定这一点。我认为他意识到了核武器对人类的危害。他已经表现出了这种意识,他的发言人有时也表达了这一点。但我们永远无法完全了解。他的情绪是如此极端。

俄罗斯有一种救世主的意识形态。俄罗斯电视台的台词是:“如果我们炸毁世界,至少我们能直接上天堂。而他们只会哇哇叫。”

核主义一直都有这种想法。人们会莫名其妙地觉得自己的群体会幸存,而其他族群会死亡。 当然,这只是一种幻觉,但它是我们在核危险中提出的众多错觉之一。

你和你在反核运动中的前俄罗斯同行有联系吗?

我从未完全离开过反核运动。我在“医生促进社会责任”组织中尤其活跃。我们在国内不同城市举行会议,或称之为“轰炸”,描述如果发生核战争会发生什么。我们传达的信息非常简单:我们是医生,我们希望能够在战后为你们包扎伤口,但这实际上是不可能的,因为所有的医疗设施都会被摧毁,很可能你和我们都死了。我们在国际上与国际防止核战争医师协会开展了同样的活动,该组织获得了诺贝尔和平奖。还有一部分运动没有得到足够的重视。叶夫根尼·查佐夫是苏联的主要代表,他是戈尔巴乔夫的朋友,他向戈尔巴乔夫灌输了共同安全的观点。戈尔巴乔夫很快就接受了我们对核武器的看法。过去有一个祝酒词:美国人或苏联人会站起来说:“我为你和你们的领导人以及你们的人民敬酒。为你们的生存干杯,因为你们活着,我们也活着。如果你们死了,我们也就死了”。

让我们来聊聊“变形主义”。

“变形主义”正如你提到的,其名称源自神话人物普洛特斯,以能够变换形态而闻名。它暗示了处于不断运动中的自我,一个多重的自我,而不是由固定的观念构成,具有可变性和可转变性。变形主义与固定性之间存在持续的斗争。尽管变形主义并不能保证取得成功或摆脱危险。但它更有可能将我们带向物种心态。物种心态意味着我们关注人类物种的命运。每当我们采取行动反对气候变化,对抗疫情,甚至我们的民主程序受到威胁时,我们都是在代表人类物种发声。而物种自我和物种承诺对于我们摆脱这些困境至关重要。

下一个词“专业见证”。

我去广岛是因为我本来就反核。当我到达那里时,我发现在原子弹投下十七年后,还没有对这座城市和城市中的人群所发生的一切进行全面、综合的研究。我想进行一项科学研究,制定一个规程,向每个人提出类似的问题——尽管我改变了方法,鼓励他们相互联想。但我也意识到,我想见证这座城市所发生的一切。我想告诉全世界。我想从我的角度,作为一名心理学专业人士,重述发生在那座城市的事情。这就是我如何将自己视为专业见证者。这是一种积极的见证。广岛有一些人代表了这场战争的见证者。其中一位是在城郊的历史学家,他说:“我往下看,广岛消失了”。“城市消失了”的画面在我脑海中挥之不去,后来成为我生活的中心。我脑海中不断回荡的画面是:一架飞机,一枚炸弹,一座城市。我清楚地意识到(至少一开始是对我自己,后来也许是对其他人),见证并采取行动是我们需要专业人士和其他人做的事情。

我的清单上还剩下两个词。一个是“幸存者”。

我把无助的受害者和作为变革推动者的幸存者区分开来。在我那本《广岛》一书的结尾,我用了很长的篇幅描述幸存者。大灾难的幸存者非常特殊。因为他们对人类的延续产生了怀疑。痛失亲人或失去亲近之人的幸存者都需要赋予生存以意义。即使不是幸存者,人们也可以自称是幸存者;幸存者自己有时也会将挫败感发泄在身边的人身上。关于幸存者有各种各样的问题。尽管如此,幸存者还是通过他们的经历获得了其他人所没有的知识。幸存者说过这样的话:“奥斯威辛集中营很可怕,但我很高兴能有这样的经历”,听到这样的话,我感到很吃惊。当然,他们并不是真的喜欢这段经历。但他们想说的是,他们通过自己的经历认识到了自己的一点价值和重要性。这就是我所认为的幸存者力量或智慧。

你对当代美国人对“幸存者”和“受害者”这两个词的用法有什么看法?

我们仍在为这两个词纠结。特朗普主义者认为自己是受害者,而不是幸存者。他们是他们所谓的“偷窃”的受害者。在将自己视为受害者的过程中,他们获得了一种正义感。他们甚至可以发展出一个虚假的幸存者使命,即维持大谎言。

我清单上的最后一个词是“生命的延续”。

当我完成我的第一项研究时,可以这么说,我想为我所做的事情找到一种理论解释。[精神分析学家]埃里克·埃里克森谈到了身份认同。我可以说中国共产主义把中国孝子的身份变成了孝顺的共产主义者。但当谈到广岛时,埃里克森在他的著作中并没有太多关于死亡问题的论述。我意识到,我必须换一种思路,那就是死亡和生命的延续。在广岛,我真的面临着大规模的死亡,但同时也面临着生命延续的问题,因为受害者可以将自己转变为幸存者。

和你的其他一些观念一样,这让我想到了阿伦特的著作。对她来说很重要的一点是,每一次诞生都是一个新的开始,一种新的政治可能性。与此相关的,阻止我们陷入极权主义统治的是“人的至高能力”去创造出新的事物。

我认为她是在说,是人类的思想创造了这一切。人类的思维是如此多面,如此令人惊讶,有时甚至自相矛盾。它可以接受自己所能创造的最疯狂的要求。这是一个令人震惊的认知。人类的自我可以把我们带到任何地方,无限可能。

我再问你一个关于阿伦特的问题。你所说的“恶性常态”与她的“平庸之恶”有相似之处吗?

有。当阿伦特谈到“平庸之恶”时,我同意——在这个意义上,邪恶可以是对暴行产生的回应,可以由普通人来实施。但我想稍作修改,说一个人在参与作恶之后,会发生变化。这个人不再那么平庸了。当然,邪恶也是如此。

你已故的妻子B.J.是韦尔弗雷特集团的成员。您的新伴侣南希·罗森布鲁姆出现在您的新书中。我能请您谈谈如何将浪漫、家庭和知识分子关系结合起来吗?

以B.J.为例,在过去的五十年里,她和我一起主持了许多次会议,作为领养领域的改革者和领养心理学的权威,她有很多自己的想法。至于南希·罗森布鲁姆,如你所知,她是一位非常有成就的政治理论家。她曾来韦尔弗利特演讲。她的演讲非常幽默,叫做“活动家的嫉妒”。她一直是一位进步的理论家,有自己的立场,但从未将自己视为活动家,而在韦尔弗利特会议上,几乎每个人都将学术研究和激进主义结合在一起。

人们在晚年更多地谈论爱情。这是非常真实的,而且是一种不同形式的爱,因为,你知道,一个人在那个人生阶段已经相当成熟了。也许更清楚自己是谁。知道什么是关系,关系可以是什么。但仍然有一种叫做爱的东西,它有一种超越日常生活的强度和特殊的品质,在过去十多年里,它对我和我的工作至关重要。实际上,我对南希也很有帮助,因为我们有相似的兴趣,尽管我们从不同的知识角度出发。我们经常谈论一些事情。在过去十年里,这是我生命中非常特别的一部分。另一方面,她也很清楚我的年龄和处境。死亡的威胁(或者至少是失去正常工作能力)笼罩着我。你问我是否怕死。我确信我怕。我不是一个超越了这一切的宗教人物。对我来说,长寿的一部分是活下去的意志和渴望。继续工作,继续我的快乐生活。

你比南希大二十岁,对吧?

大21岁。

所以你们处在人生的不同阶段。

非常不同。这意味着她为我做了很多事,让我能够正常工作。这涉及到很多细节和个人帮助。有时我对此感到担忧,因为这对她来说会变得非常辛苦。她现在正在撰写一本关于非治理的书。她需要时间和空间来完成这项工作。

您的日常工作是什么?你还在给病人看病吗?

我不看病了。很早以前,我就发现,即使只有一个病人,也必须对那个病人感兴趣,并随时为那个病人服务。这在某种程度上打断了我作为一个认真的研究人员的感觉。因此,我很久以前就不再看病了。我早上起来吃早餐。不一定要那么早。我睡得很香。吃完早饭就查看邮件。九点半或十点到办公桌前工作。在那里待上几个小时或更长时间。午饭吃得晚一点。在某个时候小睡一下。我可以闭目养神五分钟。这是我从父亲那里学来的,从他那里我学到了很多东西。午饭后,我可能会回到办公桌前,和助手一起工作。我的方法有点费力,但对我很有效。我口述前几稿。然后在电脑上修改,最后变成书面著作。

不幸的是,我不能再喝酒了。我从不酗酒,但我以前喜欢在晚餐前喝一杯苏格兰威士忌,有时也喝伏特加汤力水。现在我主要喝水或圣培露 气泡水。傍晚六点钟左右,也许会听一会儿新闻。如今,我们已经厌倦了新闻。但我日常工作的一大部分就是寻找另一个世界。那就是体育。我喜欢棒球,我仍然是洛杉矶道奇队的狂热粉丝,尽管他们在1957年就从布鲁克林搬到了洛杉矶。你以为我这个无常的人会放过他们吗。同样来自布鲁克林的诺曼·梅勒说:“他们搬走了。我说,‘去他们的’。”但我内心深处有一种忠诚感。我还喜欢看橄榄球,这很有趣,因为我不赞成橄榄球,它对参与者如此有害。因此,这是一个明显的、有意识的矛盾。这也是一项非常有趣的游戏,它几乎是一种军事化的安排,展现了非常特殊的技能和突然的强度。

宗教信仰对您重要吗?

我没有任何正式的宗教信仰。我真的不喜欢大多数宗教团体。当我试图为儿子安排一个成人礼时,我所有的进步朋友,不管是不是拉比,都莫名其妙地坚持要你加入一个庙堂并参与其中。我没有。这些事我做不到。儿子从未参加过成人礼。但无论如何,我认为宗教是人类经验中的一股强大力量。和许多人一样,我把一定程度的精神信仰和正式宗教区分开来。一位拉比朋友曾对我说:“你比我更虔诚”。这与对他人的强烈承诺有关。我非常尊重宗教的作用。曾经有一位杰出的宗教人士来到我们的研究室,组织了一次会议,讨论宗教为什么会如此矛盾。它可以为人类和他们的精神和自由服务,也可以压制他们的自由。每个宗教都有这两种可能性。因此,当出现无神论运动时,我不会加入,因为它似乎是强烈的反宗教,就像宗教人士致力于宗教一样。我和(神学家)哈维·考克斯关系很好,他从小就是个原教旨主义者,一直试图成为一个进步的原教旨主义者,这是一件很难做到的事情。他每年都会向我保证,福音派会变得更加进步,但事实并非如此。

您能介绍一下韦尔弗利特小组吗?它是如何运作的?

韦尔弗利特小组一直是我生活的中心。它持续了五十年。它最初是传播埃里克·埃里克森思想的舞台。六十年代中期,当我在韦尔弗莱特的家建成时,里面有一个小棚屋。我们在中间放了两张很大的橡木桌子。埃里克和我曾讨论过开会的事,而那正是开会的好地方。于是第二年,也就是66年,我们开始了聚会。我一直是组织者,但埃里克总是有一票否决权。无论如何,都不希望有人批评他。后来,会议越来越多地表达了我的兴趣。我在会上展示了我在广岛的工作、与退伍军人的合作以及各种研究。随着时间的推移,会议变得更加激进。例如,1968年,就在(民主党全国代表大会上的)可怕的起义遭到镇压之后,理查德·古德温来到会场,描述了发生的事情。

在我的主持下,会议越来越多地讨论战争与和平问题。还有核武器。我从不认为,怀有强烈敌意的人应该聚在一起,直到他们认识到彼此的共同点。我认为这不一定有成效,也未必有参考价值。我认为,一个人最好能与世界观大体相同的人在一起,而这群人又能相互支持,保持彼此的独创性。韦尔弗利特会议成了通常意义上的学术和非学术的混合体。但同时也是一种社交聚会,各种有趣的思想都可以在这里交流。我们每年都会举行一次会议,起初为期一周左右,然后是几天,议程非常紧张。然后还有一个韦尔弗利特地下会议,当大家离开会场,不管是晚上九点还是十点,他们都会去当地的汽车旅馆喝酒,他们住在那里,他们继续思考和讨论,虽然我并不了解很多。

有多少人参加?

这个棚屋可以容纳多达四十人。我们在第五十年后就结束了。我们都老了,尤其是我。但即使在会议闭幕后,我们还是会在纽约举行午餐会,我们称之为“纽约的韦尔弗利特”,或者在韦尔弗利特举行午餐会,我们称之为“韦尔弗利特的韦尔弗利特”。你问我是否想念它们。在某种程度上,我是怀念的。但这是我所谓的“放弃”之一,不是因为我想摆脱它们,而是因为人生中会有必须摆脱它们的时刻,就像我最终不得不停止打网球一样。我从二十多岁一直打到六十多岁。当然,这些回忆对我来说非常重要。我记得不同会议上的精彩瞬间,也包括会议本身,因为或许共同的理念和思想与任何其他方面一样重要。

你觉得适应你的物质环境容易吗?这是南希的家吗?

是的,这是南希的家。这个房子更能应对海角地区的冬季,是一座更为坚固的房子。这栋房子更合适我们所做的事情,包括她帮我做的医疗事务。就连从主屋到我的书房(在韦尔弗利特)之间的步行也需要费点力气。我们已经在这里住了四年。我们很享受。当然,这里的景色也很不错。每天早上醒来,我都会往外眺望一会儿,简单盘点一下,之前发生过什么?今天是晴天还是阴天?能看到哪些船只?然后开始新的一天。

在新书中,你赞扬了拜登总统和哈里斯副总统为纪念死于冠状病毒的人所做的早期努力。你是否觉得这是你所说的持续叙事的一个例子?

确实,要创造出冠状病毒大流行所需要的集体哀悼是很困难的。当然,拜登政府在成立之初就做出了一次值得尝试的努力,他们在林肯纪念堂附近的水池周围点亮了四百盏灯,为死去的四十万美国人默哀。然后又举行了另一个仪式。他们鼓励人们在窗前点上蜡烛或敲响钟声,让人们参与其中。但这很难持续下去。有人提议为疫情建立一个纪念馆。这很难做到,但值得一试。

您注意到1918年的大流行几乎已经从人们的记忆中消失了。

这确实是一件令人惊叹的事情。五千万人 。这是有史以来最大规模的大流行病。却几乎没有任何公开的纪念活动。当冠状病毒疫情出现时,还没有一种模式可以作为某种理解的方式。人们使用了类似口罩和保持社交距离的形式。但没有公众对它的记忆。

一些学者认为,这是因为没有英雄和恶棍,没有军人风格的形象可用来创建纪念活动。

的确如此。在某种程度上,气候也是如此。但还是有幸存者。他们一直在大声疾呼。他们组成团体,这些团体被称为“长新冠SOS”、“冠状病毒的寡妇”或“冠状病毒幸存者促进会”。这些组织的名称表明,他们致力于告诉社会这一问题,并改善社会对这一问题的处理方式。

您在2017年出版的《气候突变》一书似乎非常有希望。你在书中写道,全物种范围的协议已经开始。这种希望是否有所减弱?

我并不认为我的希望比写《气候突变》时少。在我的新书《大灾难中求生存》中,希望依然存在,但更注重幸存者的智慧和幸存者的力量。无论哪种情况,我都不完全乐观,但对存在这些可能性充满希望。

在我晚年发生的另一件事是我与精神分析学长时间的互动。埃里克·埃里克森教会了我如何对精神分析持矛盾态度。在某种程度上,这对他来说是个更大的问题,因为他完全来自于精神分析,但当它过于僵化时,他转而反对其顽固性。就我而言,我知道它很重要,但我也知道它可能是有害的,因为它是如此因循守旧。我担心自己古怪的生活方式会被视为神经质。但现在,我年纪大了,分析师们需要我了。几年前,有几位分析师联系我,让我在一次会议上就我的工作发表主题演讲。我感到惊讶,但还是非常高兴地答应了。他们非常热情,好像他们迫不及待地想把精神分析带入社会,并认识到我所关心的更多问题,涉及到极权主义和顽固性。从那以后,他们邀请我在他们的期刊上发表文章。这令人满意,因为精神分析对我的成长历程非常重要。

你的生活方式中有哪些是你认为你的分析师会批评的?

我担心他们会认为,一个走出去、采访中国学生和知识分子或西欧教师、外交官和学者的人有点古怪,甚至有些神经质。

事实上,你是在采访别人,而不是做纯粹的学术研究?

是的,没错。更“正常”的生活可能是在上西区开一间办公室,为精神分析和心理治疗的病人看病。并定期参与精神分析活动合作。我发现自己在寻求一种与众不同的生活。

请告诉我你是在什么时候决定寻求另一种生活的?

1954年,我和妻子在香港生活了三个月,我一直在采访中国学生和知识分子、西方学者和外交官、中国问题观察家以及曾在中国被监禁的西方人。我对思想改造非常着迷,因为这是一种基于自我批判和忏悔的强制性改变的努力。我想留在那里,但当时我什么工作都没有。我还没有获得精神病学住院医师资格,也没有接受过精神分析训练。而且,我的钱也快花光了。我的妻子 B.J.什么都可以接受。我走在街上,思前想后,走了一圈我回来说:“听着,我们不能留下,我看不到任何前景。”但第二天,我请她帮忙打一份当地研究基金的申请,这样我就能留下来了。这是一个关键的决定,因为这标志着我在这个世界上作为一名精神科医生身份的开始。

您已经在专业领域活跃了75年。这使您能够做一些全球几乎无人能做到的事情:将第二次世界大战、朝鲜战争、核竞赛、气候危机和冠状病毒大流行等事件联系起来并进行比较。在这个缺乏历史感的时刻,这是一项特别了不起的成就。

当然。但从某种意义上,并不存在缺乏历史感时刻。美国人似乎看起来没有历史感,但历史始终存在于我们心中。它帮助塑造了我们。这就是心理历史方法的意义所在。对我来说,历史的长河给了我一种视角。

您称二十世纪为“极端的世纪”。您对二十一世纪有何看法?

二十世纪给我们带来了奥斯维辛和广岛。我想,二十一世纪给我们带来了特朗普。以及一个全新强化的右翼。有人称之为民粹主义。但这是右翼的狂热和暴力。我们仍然面临灾难性威胁。它们现在是持续的威胁。有些作家谈到了我们在20世纪和21世纪头几十年所取得的成就。这是事实。我们在克服奴隶制和酷刑方面取得了一些成就——大多数情况下,我们并非完全克服了奴隶制和酷刑,但我们把它视为恶。我们创建了为个人服务的机构。但我们所谓的善良天使在很多方面都被右翼狂热打败了。

如果你还能出去进行采访,你想研究什么?

我可能想研究那些与狂热主义作斗争的人,以及他们在机构中扮演的角色。我可能还想研究那些被潜在暴力所吸引的人——不是为了赢得他们的支持,而是希望进一步了解他们的观点。这就是我研究纳粹医生的视角。我采访过的人,既有我非常同情的一类人,也有我非常反感的那类人。

还有什么我没问到的吗?

我想说说希望和可能性。我的性情是充满希望的。有时候,南希和我讨论问题时,面对同样的材料,她更悲观,而我更充满希望。我有一种充满希望的气质。但要保持这种希望,我需要证据。我在工作中寻找证据。♦