我1992年从中国上海移居新加坡,到今年正好30年。这30年里,我创作和发表过几十篇小说,近四十万字。

最近我整理了一部小说选集,若以年份、地域和内容为参照来进行分类,它们大致可以划归为四个组别:第一辑是近年(2016年以来)刊登在海外有编审的知名网刊上的短篇和中篇;第二辑是近年(2015以来)刊登在新加坡报章刊物上的短篇;第三辑是往年(1998年以前)刊登在新加坡报章刊物上的极短篇、短篇和连载;第四辑是近年刊登在网刊上的以“妈妈”为题的一组中篇回忆纪实。

小说有各式各样的写法,很难说哪种写法比较先进乃至独领风骚。就它的创作手法和叙事框架而言,小说是一门虚构艺术,但是论及它的内容和素材,以及情绪和灵感,那基本上还是离不开真实的生命∕生活的底子。我认为,小说本应该做到虚实相间从容流畅,要怎样平衡和拿捏,就取决于作者的能力和悟性了。

关于我的小说和小说创作,不妨“毛遂自荐”,强调几个要点。

首先值得一提的,自然是我的写作的浓厚的移民背景。

我上世纪九十年代初从中国上海来到新加坡,那时已届而立之年,之后定居下来成为当地公民,一晃眼早过了不惑之年,如今是乐龄老男了(注:“乐龄”,新加坡华语,指年龄在60岁以上者。)。作为一个“专业人士”,更作为一个“文化精英”,度过了新中两地各30多年的蹉跎岁月──其中涉及两种本质上非常不同的华人社会,以及各自具有的相当不一样的价值观念和传统继承,而且这期间又恰逢中国进入改革开放的快速发展阶段和近些年来的所谓“民族复兴”高潮,与此平行的,新加坡也由一个“四小龙”式的富裕发达的岛屿小国朝着更开明更稳健的“第一世界”区域∕国际的政经枢纽阔步前进──亲眼目睹并深切体会的现实环境、故事情节和人物性格等的差异、对撞和融合,给了我独特的视角和感受,来完成一种人文意义上的观摩、阐释和升华,并且由此形成了广义的语境认同和家国情怀。另一方面,属于共性共通的问题,对于高度现代化的“双城”和“跨境”中的许多固有的现象定律和心理惯性的对比思考批判(从以往的资深中国人和现今的资深移民的双重身份),也在心头时时积累,慢慢发酵,终究酝酿结晶出章节品相和文字成果。

以上所述,在我的小说中都有较为全面和一定深度的反映和描述,想必这也是“大中华区”和海外各国各年龄段中文读者所关注和思辨的课题吧。把它们说成我的小说的显著“热点”和“卖点”是恰当的,更可以说是“疑点”,聪慧而审慎的读者,当会乐于留意探寻,如果深入阅读,亦能引起广泛的共鸣。

其次要重申的,是我的写作的“在地性”。

我的写作是从新加坡起步的,它的整体面貌和内涵,毕竟在很大程度上回归并代表了新加坡的华文文学创作。只要陈述一件事实就足够了:细数历年来刊登过我的小说、散文的新加坡媒介,除了《联合早报》副刊的“连载天地”、“文艺城”、“名采”和“四方八面”等版面,更有众多本地的公私文学刊物,例如《微型小说季刊》和《新华文学》(两者均是新加坡作家协会的会刊),再如《赤道风》、《书写文学》、《不为什么》、《锡山文艺》和《新月》等,其中有些已经停办或者转型,有些至今仍然在星火不熄地出版发行着,勉为其难地尽到一份责任和心力,来维护和捍卫被戏称作“地图上的小红点”的新加坡的文化景观。在一个历来以英语为主要工作∕沟通∕阅读语言的城市国家中,这份个人“华文创作和学习”的实地经历和体验,其本身就是一部令人满怀感慨的小说,也让我对许多给予我支持和帮助的新加坡华文界的前辈们∕老师们∕同道们怀有真诚的感激之情和崇高敬意。

还需要着重指出,这些年来我“走出去”发表小说的园地,就是为数不多的海外兼具文学性质的中文网刊:例如《新语丝月刊》,还有《议报》以及独立中文笔会的《自由写作》等,对于主持这些网刊平台的海外学人和编辑团队,他们的素养、操守和毅力,我也极为推崇和赞赏。

这部分小说,尤其是以相同主人公为名的“罗小乐系列”,其主题大多折射了当今中国大陆的表里状况和人们的普遍生存情形,重点是揭露智性阶级和上层建筑的醉生梦死。这本选集所取的书名“大日子套小日子”,就来自《自由写作》刊登的同名中篇小说。

这篇小说所白描和提炼的,在我来说是一段刻骨铭心的记忆。33年前,6月某天的那个“大日子”里,中国上海某著名大学里的几个“老中青教员”却正沉浸在各自的“小日子”内,忙乎地打着各自的小算盘,进行着彼此的勾心斗角,谋划着各自的“人生目标”,顺便轻描淡写地抒发着各自对于时局的不痛不痒的感叹……这幕亦真亦幻的场景,让我的灵魂终生被一种不安和羞愧“套”住了。我悲哀地看到,那种种宁愿麻木、自动疏离和急功近利的“活着”的本质,一直像精气血脉一样,在中国知识分子的身上培养着延续着,时至今日更见浑厚和嚣张,甚至发展到更见技艺熟练的帮腔洗地和厚颜无耻的歌功颂德。说他们是“精致的利己主义者、岁月静好-安之若素的吹鼓手、以专家学者自居的‘理中客’”,那都是说得太轻了。

是故,我想用这个套中套的“题目”好好拷问我的同学师长们,当然首先是好好拷问我自己。还是回到那个论点,小说的虚构毕竟不能完全脱离自我的∕集体的运程百态。

另外,关于“妈妈”的系列纪实回忆,都在《议报》等首发过,它们是要运用“不为尊者∕长者∕逝者讳”的原则,去打破谎言和偏见的习惯束缚,还原家庭伦理和人情世故的真实面目。

似有必要提一提我的小说的叙述格式和语言特色。

毫无疑问,这两方面都渗透和参杂了上世纪七十到九十年代我在中国所受教育与成长境况的烙印,与南洋(包括新加坡)主流风格的华文写作的表现方法有一定的区别,尽管肯定也有借鉴。需要指出,后者有别具一格的独特性和长处,其精髓难以模仿。

也许是以往的人生经验所造成的心念负担过于沉重,我不大擅长于写完全虚拟、抽离和魔幻的寓言式作品,即使是像《活得好好的》这样有荒诞意味的小说,仍然有很大的写实成分。我也不太喜好写纯粹“个人化”的意识流独角戏,因为我觉得单独的“个体”很难构筑小说的合理场景和相互印证的说服力。我的写作比较注重从生活细节着手,观察、发掘和表达平常活动中人与人之间的层层关系,它们所呈现的世态炎凉和人心叵测,以及可大可小的生存压力和危机,不管这种关系是表面和谐但是实质扭曲的、或是激烈冲突但是又蕴藏温情的、还是平平无奇但是忽然偶然就发生巨大转折的……

因此,我的小说具备一定的容量,所触及的题材也比较多面:社会、企业、办公室、家庭、学校、邻里和政府(领导官员∕公务员)等。在处理这么多交织互动的题材时,我尽量试图用文字去琢磨、追求和揭示人性的复杂和命运的真谛,如果勉强还做到了兼具深刻性、同情心和幽默感,我会非常非常满足和感恩。

当然,写实类型的小说也要推陈出新,避免一味地平铺直叙。这方面,我做了努力的尝试,《环球特写》、《古典音乐奇案》和《纸杯》等作品就是从多线条的叙事结构和扑朔迷离的解构着手,最大限度给予读者另类的阅读享受和思索。

说到我的小说的文字语言,请允许我引用中国已故著名作家王小波的论点,他认为,中国现代文学语言,得益于前辈翻译家的巨大贡献。王小波指出:“我们已经有了一种字正腔圆的文学语言,用它可以写最好的诗和最好的小说,那就是,《情人》的翻译家王道乾先生和诗人兼翻译家穆旦先生所用的语言。”──他的意思,新时代中文写作,非得借鉴和运用西方文学的词语和韵律不可,更要跟进其新陈代谢的进化潮流,可能是因为小说尤其是短篇小说这种体裁本来就起源于西方并且在西方始终在发扬光大吧。王小波的说法,虽然有点激进,但是不无道理。

在我的情况,我中学大学读过许许多多西方小说家的翻译作品,浸濡其中,深受影响。那时涉猎的众多中国现代作家的经典作品,其中也不乏字里行间“西风”盛行的。再者,文化大革命后,中国国内还引进了很多好看的欧美电影,它们都有很出色的对话配音,其洋派洒脱的语言风格也在我的头脑中留有深刻印象。所以,我的小说语言的出处、着落和施展,多多少少或者七七八八就是我青少年时代阅读和观赏的“西化∕译化”的映照。

诚然,在理念上,更在创作实践中,我也非常在乎并且费心经营小说语言的生动形象,例如《环球特写》中的某段描写:“……他的苦笑如同热带香蕉,没有水分,但剥了皮,肉是甜的。”

自我探讨写作小说的动机,大概两条吧。

第一条,源于对生活本身的理性警惕和自觉反抗。说到“生活本身”,恰如《第二十二条军规》里一针见血指出的:“正因为趣味无穷,反而让人有被愚弄的感觉。”──如果我们对自己和生命足够诚实,就需要竭尽全力去颠覆和反抗生活那日复一日、愚弄本性的“趣味无穷”。

第二条,我喜欢一个故事:有个著名的物理学家,他有写日记的习惯,事无巨细记录了厚厚几大本。有人问他,你想过以后会发表这些日记吗?他答,不。那人又问,那么你的日记写给谁看呢,除了你自己?他又答,我是写给上帝看的。那人哈哈大笑,你难道认为上帝不知道所有这些发生过的事情吗?物理学家镇静地答道,上帝肯定知道这些事情,但是他老人家不知道事情的“这种说法”。

这是真真切切的“文字的荣耀和挣扎”!

所以,一旦我打算-能够出版这部小说选集,我期望读者成为我的上帝。

个人的梦想实际上也就是一份卑微的信仰。

最后,还有一件事也许你注意到了,我小说创作的“往年”和“近年”之间,有超过十年的时间空白。这个显眼的漏洞实打实地披露了,我的确放弃过文字创作。对于这种放弃,我可以陈述很多理由,但是认真检讨,我觉得一个都不成立。自诩为一个“写作人”,这十多年是灵性的巨大短缺,也是人生的痛彻失落。我深感遗憾,但是同时我也厚道地原谅我自己,毕竟,我后来还是再次拿起了笔──搁置了那么长久、搁置得那么坚决的笔。

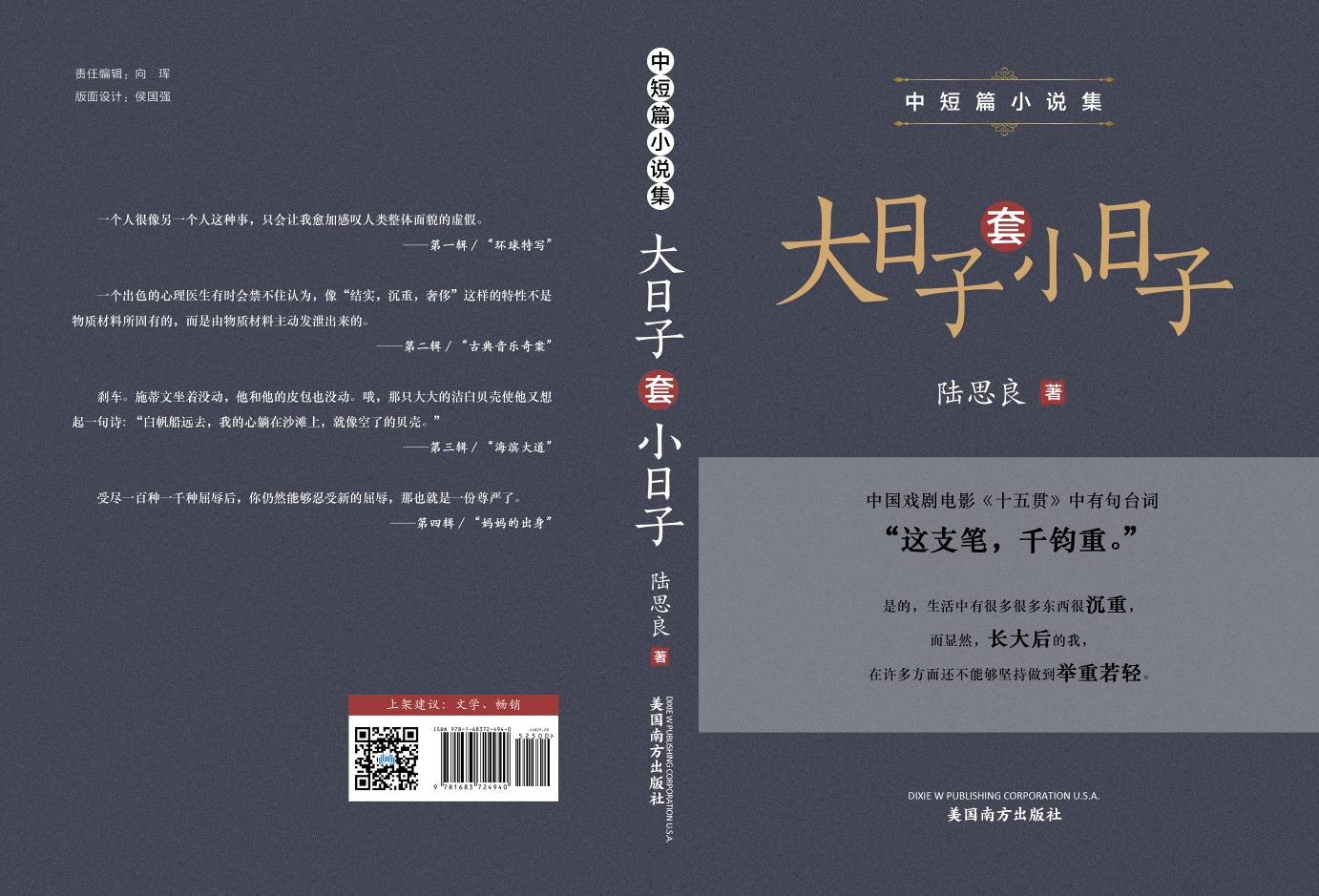

我少年时代观看的中国戏剧电影《十五贯》中有句台词:“这支笔,千钧重。”──是的,生活中有很多很多东西很沉重,而显然,长大后的我,在许多方面还不能够坚持做到举重若轻。

(写于2022年8月)陆思良 (新加坡)

附:《大日子套小日子》選篇

课间休息

———–

“我对那位托管中心的阿姨说,如果我知道我孩子身边发生的每件事,你又怎能讲我不关心他?”某公司在职人员训练课程的课间休息时,女教师和几个听课的学生闲聊,话题转着转着就转到了她的孩子,她的语气不禁激动起来。

这阵激动还不至于使她改变对人对己的看法,不过却让她有点迷惑。她搞不清自己在什么方面占有优势。

“真的,你们试想,”她只得继续借助语言的发展来提炼思维的有效成分,“如果我确切知道而且还忠实记录了孩子所有的成长细节和转折,诸如他何时开口说话,何时学会写字拼音,何时唱第一支完整的歌,何时……等等等等,那不正说明我始终在关心他,对吗?”她更加激动地问。她的五官(而不是她的思维)被话语提炼出了一层表面的精粹。

她极为迅速地喝了口水。喝下的水很点滴,却很圆满。她控制住了激动,也控制住了心目中一部孩子的良好成长史。

围着她的学生渐多。多是公司的资深职员,差不多全是男士。男士们脸带笑容静静地听着,听取成长报告,但是没人启口介入这部成长史,也没人对其中的正反长短提出疑问。他们手上端着的咖啡徐徐冒着热气──他们身上的热量看起来那么有深度。

她环顾四周,陡然气恼起一切来,气恼那个平白无故指责她的阿姨,气恼那老是绑架言词的激动,气恼那些在冒着的热气中保持了善意的笑容。

身为教师、母亲、女人……她太关心、太“知道”的其实是自己的各种“身份”,她也在心里太逼真地记录这些“身份”所做的一切,她在竭力使自己不做一个盲目的人!

她终于有点悟到,是自己对自己的“身份”占有优势。在人格的完善进取过程中,“身份”越来越被动。

所以,“身份”就对自我隐瞒了一些东西?

这次的课间休息太长了,她得出结论。

(《联合早报》副刊“文艺城”,1997年8月11日)

确切意思

———–

这家公司的训练课程结束那天,女教师给每个参加该课程的人分发收集意见的表格。

“你们知道吗,这使我想起一件事。”她一边顺序发着表格,一边和大家分享她的个人

经验。被谈论的个人经验总是很“教师”。“这使我想起有一次给一家日本公司的一些干部上同样的课程。课程结束那天他们的主管再三向我表示感谢,但是奇怪的是有好几位听课的学员却对我的讲解评价不高,理由是我没有向他们提供任何新的东西……”她发完了最后一张表格,她的手空得不是时候。

她注意到有些人在听她讲故事,有些人则自顾自地阅读表格内的文字内容,还有些干脆站起身倒咖啡去了。

“我认为这些抱怨的日本人真正想说的是,我是个女人。”她说到了要害处便及时打住了话头,她不想弄到自己都对自己反感的地步。

她讲这些其实心里没有什么明确的动机,她也知道要想用什么话题来打动他们或者引起他们的共鸣是极其困难的。她了解这些精英,他们习惯喝很烫的咖啡,也习惯把别人和别人的话也当作很烫的东西。

当然,她自己也喜欢喝烫的咖啡和茶。这又另当别论。这和口味无关。她愿意体验强烈的感受,这更接近于一种心智活动。

有一位学员把填好的表格递回给她,有点讨好地对她说: “这不公平。日本人没道理。这世界上哪有绝对是新的东西!”

“Yes!”她深表赞同地应道,尽管这个人说的并不是她心里的确切意思。

尽管那不是她的确切意思,尽管她一开始就没有什么明确的动机,尽管她的个人经验被不被谈论都只对她自己有意义,尽管……但是当她的手接触到那张递回的表格的一刹那,她如此清楚地在意识深处闪念到,在每日每时别人对着她说过的千言万语中,什么是她想要听到的,什么是她不想听的。过于简单的分类。

这种分类,这种潜移默化的自我得逞,无疑是心智活动的另一个方面。

她隐约产生了一种自己操纵了自己的屈辱。由于这屈辱,她的心胸竟宽广起来,变得能够真诚地原谅那些日本人了。

(《联合早报》副刊“文艺城”,1997年9月4日)

小小说两则

———–

1.毛巾

“我洗脸的毛巾破了。”吃晚饭时男的对女的说道。

“你洗脸毛巾破了。”女的重复一遍那句话,表示知情。她端了一碗热汤到男的面前。

几天后。

“我的洗脸的毛巾破了,不能再用了。”吃晚饭时男的对女的说道。

“哦,不能再用了。”女的说着,顺手从架子上扯下那条毛巾,扔了。然后,她端了一碗热汤到男的面前。

又过两天。

“我没有洗脸的毛巾了。这两天我用我的手掌洗脸。”吃晚饭时男的对女的说道。

“明天是你的生日。喏,给你的。”女的递给男的一件包装精美的礼物。拆开,是一条簇新、柔软的毛巾。男的正欣喜着,女的端了一碗热汤到他的面前。

男的认真地喝了一口汤: 每天重温汤里乃至汤外那许多现成的内容,他在保养自身和家庭的元气。

第二天,男的特意一大早用那条新毛巾洗了一把热水脸,舒坦极了。他懂得这舒坦的实质──他的生日,一条新的“洗脸”的毛巾──女的重新给了他脸面。

生活中与你亲近的人,往往喜欢将某件小事情变成对你的恩情,男的这样想着。

令他深为感动的是,他用在乎一条毛巾的方式,宽纳了这种恩情,也宽纳了自己对自己脸面的顾及。

2.衣服

在Isetan,他们看见一件黑色低胸礼服。男的说,式样和质料都不错。女的说,穿着它去参加应酬还可以,但若穿着它去office却会被人没完没了地追问今天是什么特别的日子。

在Sogo,他们议论一袭连衣裙。女的认为做工独到,设计大方,穿着去office很合适。男的一翻价码,反对。理由是,穿这件衣服无论去office还是应酬场合,别人都很难轻易看出它的好,看出它的贵。

Takashimaya,Robinson,……

他们走得很累,就拐进了路边一家麦当劳。两人找了临街的落地玻璃窗旁的空位坐下。男的要一份shake,女的是ice cream。

身心松弛下来,谈到整个下午选购衣服的事。有一点使他们感慨,衡量衣服时,全部的联想就是office(上班)和应酬,好像再没有其它的考虑了。

所以他们真的没有理由身心紧张,生活从衣服的层面上就能如此简单地加以概括。

透过厚厚的玻璃,看着街上衣着多姿多彩的人群,想到人们穿着的衣服恰恰是起着揭露的作用,他们不觉相视一笑。

由这一笑也生出了相互体谅的心情,是么,“衣服”穿得上,也应该脱得下。

他们品尝着冷饮,像shake和ice cream那样冰冷刺激的食物迅速到达肠胃,会不会格外使人感到衣服里面的身体被真实地侵占了?

于是,他们的互相体谅又加深了一层──在穿和吃中,体会了对方的赤裸。

(《联合早报》副刊“文艺城”,1997年2月20日)