遥望“四通”

“四通”,在上世纪八十年代的鼎盛之年留给我的印象简而言之就是“高大上”。我属于当年对它相当无知的异类,它所代表的高科技领域对我来说深不可测,遥不可及,高不可攀,除了环境、焦点、专业的原因,似乎也与它近乎一飞冲天的雄强气势有关,与它精英荟萃的豪华配置有关,甚至与它名字铿锵方正的音形义有关;我还曾觉得它相当“主流”和“正面”……

其后,“四通”渐如一座飘向远方的灿灿山峰,混沌为记忆中一派朦胧的大象无形。

2022年秋,一位勇士兀然站立在京城一座以“四通”命名的桥上,也将历史镜头的焦点瞬间拉回到那个久违了的“四通”。

若在与“八九”相关的历史文献中稍作徘徊,总会在某些章节段落与“四通”相遇。“四通”最终成了“八九”这出历史活剧中的一个重要角色,以致没有“四通”的“八九”叙事,肯定是不完整也不准确的。“北京四通集团公司”由此不仅留下一页辉煌的商业篇章,也以它对民族命运的热切介入而载入史册,终应了万润南先生当初的设计理念:“建立起独具特色的企业文化……令人瞩目的社会效益与经济效益。”

在“八九”尾端的高潮段落——“四君子绝食”及广场撤离中,“四通”精英直接登台亮相,成为影响情节发展的重要角色。按照万润南先生的说法,绝食四君子中“两个半与四通有关”——周舵,高新,加半个刘晓波,而幕后运作“人大常委五十七人上书要求召开常委紧急会议”的曹思源则是“四通社会发展研究所”所长。

隔着一条变得悠长的时间隧道,忽而对已在远方的那个“四通”有些入迷,对那些快乐、自信、骄傲,充满创造活力的“四通人”生出神往。跳跃无序地在网上搜寻浏览,“四通”和“四通人”的往事被渐渐串接整合起来——始料未及,悲伤如潮涌来,痛惜绵绵不绝,忽而竟掘开了一个新的精神创口。

万润南先生记述了一个发生在“特殊时段”的细节,当1989年5月30日CCTV报道了“四通”所为,“全国人民都知道了,推动人大召开紧急会议这样的大好事,背后原来有四通的努力。民众用一种非常特殊的方式,来表达他们对四通的支持。6月1日、2日这两天,四通的营业大厅顾客爆满,创造了连续两个月萧条后的销售奇迹。”

我称出了“四通”当时在大众心目中的份量。

“四通”曾是时代之子,改革之果,未来之星。

“四通”Stone之名来自“摸着石头过河”。一石Stone一世界。“四通”之命,也体现着时代的命运,民族的命运,先驱者的命运,而民族总是命运多舛,良才尽遭摧折流失。令人伤恸之处在于:“四通”不是一个未曾践行的理念设计,不是个体或小集团的短暂试炼,不是一部虚构出来的优秀文艺作品,它曾是一个立体而鲜活的存在,它已是一块被触摸过、被测量过、被标记过的“石头Stone”,万润南先生清楚“作为做具体事情的人,我更关心可操作的途径,步骤,或说路线图。”

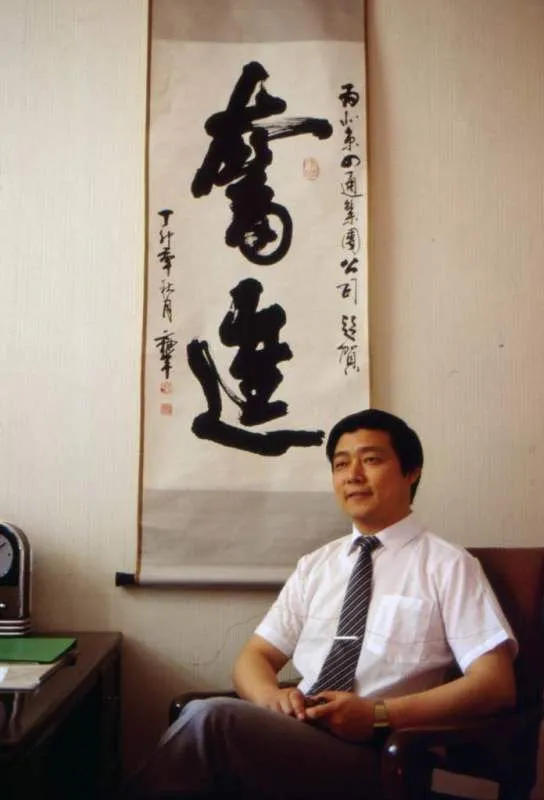

四通管理层

曾经的“四通”,不仅是商业领域的探索者,也是制度改革的先行者,人文精神的宣导者,它“试图在体制上、组织上、机制上都进入现代化”。曹思源的“四通社会发展研究所”专门研究政治改革,其目标直涉“大家耳熟能详的普世价值,还先后举办了几次民间的‘修宪讨论会’”,但伴随着“四通”命运的逆转,这些探索终成未竟之业,未解之谜。

网上搜读万润南先生的《商海云帆——四通故事》,恰到最鼎盛一段,忽而遭遇404“留白”。气恼与失落后,感觉“残缺”除了留下想象的空间外,似乎也自有其妙,正如历史与现实,在可见可察可分析的种种因素之外,本就还有着难以真正窥见的部分,有着难以完全参透的宿命。

“万总”——小万·老万

上世纪八十年代还未进入“读图时代”,除却影坛、歌坛明星,一些著名公众人物的样貌也并不易为人熟知。我一直莫名而本能地把万润南先生设定为一个蔼然长者加霸道总裁,“长”到或许还带着“旧社会”的经验阅历,而总裁之“霸道”,似乎是约定俗成的应有之义。

迟到的发现让我惊异:“万总”当年实际是风华正茂的“小万”,创建“四通”时年仅37岁,毁家纾难、别离故国时正值42岁的盛年。小万是个标准的江南灵秀小生,面貌清俊,气质雍容,不杂一丝浊气,清雅、清正,清明,他说:“在古人当中,我喜欢谢安!”

忽而明白是常常嵌在“四通公司老总万~”称谓中的“老总万”这三个字的组合在作怪,由此生发的想象让小万不似小生而貌似老生。

“万总”

未久又有幸看到1987年CCTV制作的专题片《四通人》,那里有一个音容笑貌俱全的“四通”老总小万。小万不仅不是蔼然长者老万,也非霸道总裁模式的老总,而是稳健自信、端然大气、气清神定的“万总”。“万总”没有咄咄逼人的威势,没有冷硬傲慢的骄狂,不是那种邪恶、乖戾、疯狂的天才,甚至他的轮廓线条、气场气息都是柔和的、温润的、和善的……有如此卓越又如此宽和的“万总”,难怪当年“四通”群贤毕至,协同一心,也不难想象,早年的小万多么令优秀女性敬慕心仪,又多么令她们的长辈心安而欢喜。

获知曾经的那个“四通”老总既非长者老万,又非霸道总裁,竟五味杂陈。

当年的小万、阿南、大南如今真的变成了皓发白须的老万、万爷、万老,英俊小生、白面书生变成了老生、须生,那其中有时光的自然雕刻,似乎也有刻意的人为塑造,联想起由亚瑟变成的牛虻,由爱德蒙·唐泰斯变成的基督山伯爵……尽管并无可比性,但他们奇特命运中都有一道巨大的分水岭,都有时空的飞纵跨越,由此将当下生命分成了“前世”与“今生”。小万与老万间,隔了一个时代,两个天下。

“老万”

老“四通人”至今仍称老万为“万总”,那其间包含的敬重与思念,令人动容。他们说:“万总”还是“四通人”心里最庄严的称呼!

老万诗吟:“笑对三生劫,长歌八面风”。

《童年记忆》——小小万成为“万总”的密码

从“万总”的《商海云帆——四通故事》上溯,能看到记录小万青春华年的《清华岁月》,继续寻根溯源,会看到老万以惊人记忆写下的关于小小万的《童年记忆》。

《童年记忆》布满和风暖阳,让人心头阴霾顿消。纵揽“万总”的命局,不由赞叹他实在是一位“福将”——六亲得助,师友高贵,万千宠爱……虽历跌宕起伏山回路转,却也总是吉人天相有惊无险。

不止一位大师认为:人的一生注定扎根于前十年中;十岁前的记忆,将决定人一生的取向。《童年记忆》截止到“万总”12岁,小小万最终成为“万总”的密码就藏在这里。因此它也是一篇对儿童教育、身心成长富有启示的珍贵文本。

“这是一个平衡的普通家庭,我就在这样一个普通的家庭里长大”。万总出自的这个“普通家庭”看似寻常又极不平凡。“万总”属人才辈出的宜兴万氏家族第20代,宜兴万氏是江南众多书香门第之一,代有读书人。其先祖可追溯到三千年前的毕公高,万氏有先人曾是孟子的弟子。万氏第六代万吉,称“古斋先生”,其子为明代名臣万士和。强大而神秘的遗传基因,再次在“万总”这里显出威力。

“万总”初来乍到就不甘平凡,踢破羊水,双脚先出,抱头临世,难产而顺遂,如在展示命运的寓言:改革先锋,敢为天下先——“偏向绝处飞”。有大优长者亦常有缺,天生左耳失聪——自称“独耳听世界”,却更听得真,记得牢;很晚讲话,母称“大头痴”,认字却早;嘴笨少伶牙俐齿,也免了巧言令色,却博闻强记,笔下生风,成为“万总”后更是宏论滔滔。

“万总”的原生家庭,是相敬相爱、和谐美好的典范,再次证明了托尔斯泰“幸福的家庭都是相似的”定律。家族长辈的天赋才智、道德人格对“万总”的影响几乎一目了然,成为他先天即有的一笔巨大财富。

外公善于主持公众事务,并秉持正义,是“万总”最早的启蒙老师,万总从他身上悟到作为管理者“肯吃亏、不与民争利、程序设计”的重要性,后来“四通”分房,他坚持未留一间给自己。外婆是沙奶奶➕阿庆嫂的合体,她经常说的一句话是“富不骄横,穷不失志”。

“万总”形象地概括父母:父亲是一丝不苟的严谨,母亲是顺其自然的随和,父亲是高山流水,母亲是海纳百川。

万润南父母

父亲算盘打得出神入化,左右开弓,又快又准,“本事大,信用好”,且品性高洁,有着“一丝不苟的整洁,中规中矩的完美”,“如果全世界要评选十个模范公务员,我认为父亲应当榜上有名。”“万总”的父亲万达邦后来亲自创建了四通公司的财务管理系统,可以说:“四通能够成功,我父亲主管财务是一个很重要的原因。”

母亲内心充满阳光,“漂亮得风和日丽”,家事国事天下事事事关心,是喜为人着想,为弱势代言的“大姐姐”,“身边总是聚集一批穷朋友,小朋友,面对权贵和恶势力”,“总是大义凛然,仗义执言”。母亲还是人情练达、世事通明的“危机处理高手”,更具有一种可贵的“在绝望中寻找希望的精神”。

仁爱之心,广结善缘,是这个“普通家庭”的最不平凡处。“万总”的外婆、外公、父母皆福德深厚,享有近百岁的高寿。家族亲情是“万总”的重要支撑,即便漂泊天涯、远隔千里,他仍同父母日日通话,“聊家常,问安好”,他为逝去的父母写下的《父亲的背影》《大南祭母文》,真淳动人。

按现在的说法,“万总”小时是一个标准的“别人家的孩子”,有超越群伦的才智,好学上进成绩傲人,身体倍棒很少生病,老师赞赏,家长得意。他的早熟体现为一个早熟的社会观察者、思考者,自幼喜读大人的报纸,尤喜评论文章。“你将来长大了要成为?”——当面对所有少年都熟悉的这个题目时,“万总”先是工程师,继而高尔基,最后果然遂了初衷考入清华土建系,他还幽了一默:“李玉说:她当年要当拖拉机手,后来果然下乡了。”

由于父亲在上海的银行工作,童年的“万总”在宜兴乡村和上海都市间转换生活、就学。从“富乡僻壤,教化所不及”的鱼米之乡宜兴,到上海法租界的欧陆风情、精致高雅,传统与现代,士与商,自然与法度,灵性舒展与理性规范,两种景观,两样文明,塑造出了“万总”的雏形。初到上海被当做“乡下人”挨欺负,也让他知晓了世态炎凉、人间冷暖。“回忆着这童年生活的点点滴滴,我心里充满了感恩,包括对那些欺负过我的上海小赤佬”,“永远不要仗势欺人,因为被人欺负的感觉,我懂。”

“小万”

从《童年记忆》中还能看到一幅已经远去的美好乡村画卷。那里曾有一整套的人文伦理,有传统乡绅、民间高人,有江南风物、集市街景,有神明敬畏、怪力乱神……“农村是一个广阔天地,在那里是大有可玩的”。

童年的“万总”幸运地坐拥天地自然这个“大摇篮”,让他生出了一副奇特的翅膀:既能振翅飞翔,也能超然物外。

“四通”的标识

“万总”阳光灿烂的童年和弥漫其间的温暖人性,让我忽而明白“四通”故事让我这样一个科盲、商盲心生眷念的原因,是它被注入的强烈人文情怀,是它独有的鲜明人文“标识”。

“先做人,后做事”,“要造就新型的人,创造一种新的精神”是“万总”在“四通”推行的基本准则,追求“高境界,高效率,高效益”。“高境界”竟被置之首位,它关乎的本义是人,人的实现,人的完善,人的升华。让员工当家作主的“主人翁精神”,或许早已是消弭于历史的一句妄言,但“四通”将它演化成了那个启蒙时代的一道光华。

其实在“四通”看似一飞冲天、一路顺风车的后边,也有着任何事业开创期难以想象的艰辛、挫折、考验。这块硕大的“石头Stone”,也曾关山难度,甚至置于死地而后生;也曾被权力的巨掌试图掐灭摁死,也曾被红眼妒;也曾天有不测,损兵折将……它自是影视文艺关注的好题材好素材,导演黄健中曾以“四通”为蓝本拍摄过一部8集电视连续剧《撞击世纪之门》,戒严期间的6月10日央视启动重播,但播出一集后便停止了,此剧就此彻底湮没。1989年4月6日,国家科委曾召开《撞击世纪之门》研讨座谈会,对此剧“万总”倒善意接纳,而“四通”员工们及时任公关部部长的李玉老师却不甚满意,认为作品“采用了一个很不相称的低格调”,并且“用文化革命中的派战来看待民办科技企业”,同时“把经济力量和道德伦理规范完全对立了起来”,她借机清晰表达了“四通”的人文理念:“企业文化是企业生命悠关的哲学基础,是比一切物质条件,比技术、资金、渠道、市场等等更为重要的因素,是企业的原则,是企业成员共识和凝聚力的基础和行为准则”,“中国改革是一个艰难而伟大的事业,它需要新思想、新观念和新的文化秩序。”可以想见,这部作品虽“源于生活”却“低于生活”,但本也提供了一个可供社会广泛讨论“四通现象”的契机。

万总认为“四通”的成功,靠的是:“两袖清风,一身正气”,“是一大批有志之士艰苦创业的结果。” 1988年8月11日—9月10日,围绕“四通现象”,《经济日报》展开了为时一个月的大讨论,也隆重登载了“万总”的一篇经典文章《万润南:我的回答》,编辑审稿时赞叹:“这个家伙的文章,居然不需要改一个字!”

“万总”确实格局阔大,理想高远,有着“雅志存千古,雄心抵九穹”的豪迈,有以天下为己任的士之情怀,还有太多的诗心才艺……但相对那块冰冻三尺、一时积重难返的土地,这样的“万总”是否太奢侈了呢?“四通”的起点是否太超前了呢?

“应叹我,报春早!”

难忘“万总”那篇写于2012年的文章:《大道青天:罗征启的两封信,胡耀邦的一顶盔》,书写的虽是亦师亦友的罗征启先生,却可见“万总”人格理想的自身投影。

“在清华,有才能的聪明人很多,但既聪明又有脊梁有担当的,却不是很多。”他钦敬、赞佩罗征启的“书生意气,侠士风骨”,为其贺寿赠诗:“一日从师聆教诲,终身受用谨躬行。”继而他说:“理想主义害自己,现实主义害别人,等到一个社会都是这样的现实主义者时,这个社会就彻底腐烂,万劫不复了”,“中国陷入今天的僵局,上层不肯改革,底层不敢革命,只有等待改变,不也是因为理想主义的缺失吗?”“在绝对重要的利益之上,还有绝对重要的人类良知。”

“万总”在当年风暴欲来的时刻告诫“四通”同仁:“我们的血要热,头脑要冷,骨头要硬。”——这就是理想主义者“绝对重要的人类良知”。

在现实主义者看来,这注定死路一条,他们秉持的应该是:血要凉,骨要软,头脑千万可得冷,只为牢牢守住前两者——万勿热血上头,万勿骨鲠犯倔,以免失足越界。

“文革十年,低着头,哈着腰;改革十年,半抬起头,半哈着腰。这一回,老子不伺候了。”那年挥别故国未久,“万总”曾这样一吐为快。

我暗忖:他“伺候”得了吗?——似乎难以兼容,柳暗花明的某些时段或能短暂相合,但终归两类。我倒由此释然了。

“万总”早已释然,“也许,我们是铺路石;也许,我们是里程碑。”