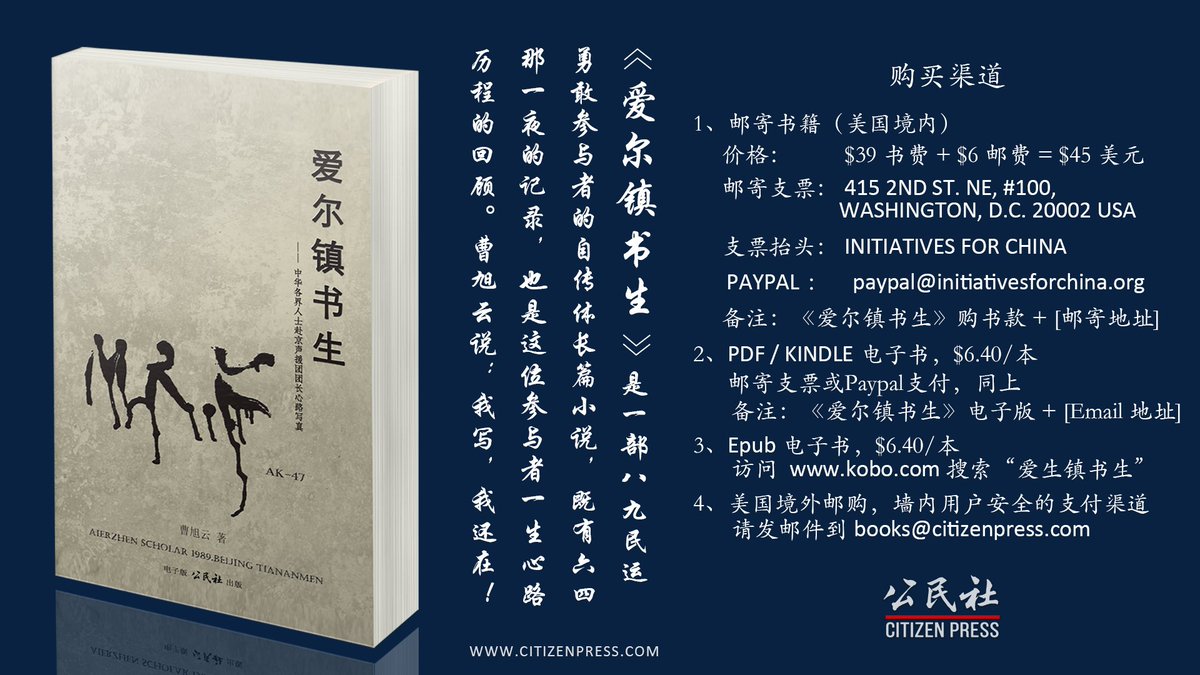

杨建利:那一夜,这一生——读曹旭云《爱尔镇书生》(又名《致命自由》)

曹旭云先生似乎对其自传体小说的命名颇有些踌躇,从《致命自由》到《爱尔镇书生》,其间自有内心的思量,而在我看来,两个书名分别抓住了他生活的两个关键词:“自由”、“书生”。

这两个词融汇在他年轻时创办的野苇读书社的书社箴言中:“阅读为了自由。”小说的第一章就从创办野苇读书社的故事讲起。阅读是知识分子的生活方式,而对自由的自由却不仅仅是人的本能,在这个故事里,它甚至是对现实的一种躲避。

年轻的中学教师罗姆对生活充满希望和真诚,却因“取消课时计划”这样一项工作范围内的改革建议而受到校党支部书记的打压,“最近存在的一股说什么要求取消课时计划的自由歪风。这股风越吹越甚,就像那屋顶上的寒风,阴气逼人那!什么鬼话?我今天就要在这里提刀立威了。”“凡事得要讲点政治,我看我们要整风、要改造,将这股歪风压下去,打掉其反动的嚣张气焰!”

多么可笑的指控!然而,几十年来,中国知识分子却是一直处在这种可笑的环境里,外行领导内行,书生遇见兵,有理讲不清。于是,支持罗姆进行教育改革的副校长被免职调离,“在芜湖办了早退,开了一爿小小的剪刀店。三年后抑郁早逝,时年39岁。”“支持我的教务处副主任被降级为教研组副组长,原教研组副组长削职为普通教师。我虽然是主犯祸首,却无职可削。‘倒须刺给拔了’,依旧还做着语文老师,不知不觉中还享受着一条潜规则:曹旭云思想有问题,不能当班主任。”

受打压和歧视的滋味不好受,但罗姆还年轻,幸好有一些谈得来的书生朋友,“成立一个读书社吧,如何?”

罗姆和朋友们创办读书社的时候,中国刚走出毛泽东时代的文化沙漠,有了书籍,在现实种遭遇挫折的书生们有了逃避的方寸之地,但书中隐藏着更大的精彩和危险。“一天无聊仰卧中,不经意读到书社送来的一本关于毛泽东私生活的禁书。”禁书让罗姆不由发问:“天安门城楼上那句高喊,全国人民从此站起来了。可站起来的人民在哪里呢?”“我们党的高级领导都干什么去了?原来藏在文工团、藏在春藕斋、藏在游泳池。身边是张玉凤、是孟锦云、是陈露文、是全国散落各地风光殊胜处的60多座行宫。”这些发问自然会导向更加自由的思考,生活中也免不了有所体现。终于,罗姆对欣赏他书法的“中等个头,皮肤白净,简朴衣着中透着一股时尚,端庄的五官蕴藏一份秀气”的女教师发问了:“兰老师,我问您,您觉得共产党怎么样?”罗姆对兰老师的好感似乎在滑向爱情的边缘,“没什么比思想更性感了。”也许正是性感的诱惑让罗姆说出了内心最深的思考。但兰老师的思想显然并不性感:“曹老师,你想说什么?”“曹老师,既然说到这,我还真的要提醒你一句。没有党,你个小土地出租者的后代,怎么可能登堂入室?不跟党交心,还常弹别调,将内心变成坚硬的冷岩!”

并不性感的女教师之后是校保卫科长的警告,“组织上这一次找你们谈话,是善意的,是本着治病救人的宗旨,否则你的前程就完了。失业、坐牢、关禁闭不是不可能,搁在旧社会是要杀头的!”

罗姆开了县城中学的先例,申请调往最偏远的乡村中学,他以为哪里天高皇帝远,就算不是世外桃源,总可以有自己的一寸自由空间,但爱尔镇不是首阳山,普天之下莫非党管。“这才赫然发现,这里不需要像我这样的年轻人。忽然想起读书社时的岁月,感觉有一个更遥远美丽的声音在向我呼唤:这是一片毫无生机的死地、腐地。你要离开这里,离开这荒野陵谷,去到那辽阔的世界吧。那里才有阳光滋养,才是自由的天地,才能让你一施长怀。”

“到南方去,到南方去。”那时候,南方作为中国改革开放的前沿,意味着多一些自由的生活。在那里,罗姆见识了一番生活的甘苦,体验了一番漂流与艰辛,但更大的自由不在这里。胡耀邦去世的消息传来,“我忽然想起张闳的话,‘北京今年一定有事,有大事!’”“这一年来,流亡途中的观察和思考是透彻的:在一个公权力至高无上、横行无忌的国家,国家必然对一切苦难负总责。要结束中国的苦难,必须从根子上解决问题。中国的一切,根子都在北京啊!”

抛下刚刚走上正轨的家具厂业务,罗姆去了北京,游行、绝食,直到6月4日凌晨被戒严部队的士兵打昏。

曹旭云在书中发问:“天安门广场何以一夜之间聚集起那么巨大的反抗能量?长安街上何以动辄就是一百万、两百万那么庞大的抗议人群?运动何以牵引着全球数以亿计人们每天焦急的期待和关注的目光?运动何以狂飙一样从北京迅速蔓延到全国?这股狂飙究竟裹挟着的是一股怎样的能量?”

《爱尔镇书生》开篇的两章,用主人公的经历回答了这个问题。自由是人的天性,而不是一个空乏的概念,尤其是对生活充满向往和真诚的书生,对思想的钳制是最大的痛苦,政治恐惧则是为自由设置的牢笼。“如此险境,我个人的出路在哪里?出路,一直是埋在心底的一个根本问题。譬如说去到省城或者京城吧。怎么去呢?有一天正规的途径,就是报考研究生。专业考试倒是可以自信,可是政治呢?政治本来就骗人到死。”

不平则鸣,八九民运就是无数个曹旭云、罗姆压抑之下的绝地反弹。这是八九民运最根本也最强烈的推动力。记得一位“左联”时期的老知识分子曾经对我说:“我们被整了一辈子,不敢说,不敢动了,想不到1989年青年学生站出来替我们说了一直要说的话。”

“我此生此世不就是为这一刻做准备的吗?我得去推波助澜、去见证历史。人与国家是平等的,甚至还高于国家――我得去理论理论。”

所以 ,义无反顾地奔向天安门广场的罗姆不只是来自江西湖口,他来自每一寸被剥夺自由的中国土地,他所代表的也不只是那个处处碰壁的书生,那个初入商场的年轻人。他有无数个名字:曹旭云、罗姆、王维林、蒋捷连……

他还叫诗疯子。《爱尔镇书生》的作者有时会在书中交错书写主人公的名字,时而“罗姆”,时而“曹旭云”,这不应被看作笔误。因为故事虽有虚构成分,却含有生活与历史的最严格的真实。在6月4日凌晨,罗姆走到了鬼门关,危急时刻,一些勇敢的医生救了他,“我们是大夫!不许侵害红十字人员!不能侵害,战场上红十字人员抢救敌人伤员,也是要受到保护的!”大夫们还想争辩,身上、头上落下了雨点般的击打声。“

罗姆活了下来,诗疯子却死了。“诗疯子哭着喊着扶阿梅在折叠钢丝床后躺下,一声怒吼,疯狂冲向所谓的戒严部队。又是一声凄厉枪响,子弹穿胸,身子一踉跄,舞蹈一样的姿势扑倒街头。”

罗姆是活下来的诗疯子,诗疯子是在六四凌晨死去的罗姆!为自由,他们血洒长街和广场。他们前半生的压抑、冲动和理想,似乎只是为了在这一夜抛洒自己的勇气和真诚,在这一夜之后,或生或死,他们成为一个时代的符号。

活下来的曹旭云成为一个商人,但他将对诗与血的记忆和记录视为“此生唯一的意义”。因为这一意义,他不仅是我的兄弟,他就是我自己,我就是罗姆。那一夜,我们在广场的不同位置经历了红色的黑暗,尽管当时并不相识,但三十年后的重逢是早就注定的!

我喜欢曹旭云的这部小说,因为他细致地描绘了一个八九普通参与者的生活,让人们可以就近了解“罗姆”,了解一个个“王维林”,而不只是媒体截取的几个画面。我们不是没有思想来历的暴徒,我们不是没来由地去广场呐喊,“一个小知识分子,严格地讲很幸运,他没有遭受过迫害,不是一个单体意义上的被迫害者;他能力微弱,许多剧烈的活动几乎都是在内心完成”,但“莫道书生空议论,头颅抛处血斑斑”,正如书中一位教师所言:“一个民族的衰亡始于知识份子的精神衰亡。”有“爱尔镇书生”在,这个民族不会衰亡,不会没有希望。

《爱尔镇书生》记录了作为同龄人的我曾经熟悉的生活,而因政治隔断措施的三十年后“六四”社会变迁,也因曹旭云的描述而鲜活生动地呈现。小说围绕六四一夜展开,也记录了许多人一生的坚持、游疑或者沉落,其中有许多精彩的故事,难以在此详述。六四屠杀后,和所有含泪撤出广场的参与者一样,曹旭云需要面对生存的重压,要面对雾霾和骗局包围的环境。但“当年的参与与今日的写作,都是对自由的一份践行。”

最后部分,《爱尔镇书生》第五章《三十年后说故人》索性抛弃了所有虚构,秉笔直路几十位故人的故事与结局,体现了曹旭云三十年来作为一个书生,贴近观察和记录生活的态度,对分析中国社会变化和如何延续八九精神深具价值,对我们这些八九参与者来说,更是不胜唏嘘,倍感沉重和责任。无论曹旭云先生在书中有何虚构,读到最后,对我来说,这不是是阅读一本小说,而是在读历史,读我们的青春与稚嫩,读我们的豪情与挫败,读我们永不放弃的自信。

当年曾有多少故人,聚散那一夜,天涯已半生,有些东西变了,有些却成我们的集体记忆和精神基因:书生本色未改,自由精神不死。