图三、在2010年度诺贝尔和平奖获得者刘晓波的母校吉林大学网站上,用关键词搜索“刘晓波”,得到的结果是:找不到和您的查询”刘晓波” 相符的新闻。建议:*请检查输入字词有无错误。*请换用另外的查询字词。*请改用较常见的字词。(图为吉林大学网站查询结果的屏幕截图)

大家对杨振宁和屠呦呦都很熟悉,或许对2000年获得图灵奖的姚期智(Andrew Chi-Chih Yao)不一定很了解。其实姚期智在1967年获得国立台湾大学的物理学学士学位后,就开始在美国深造,1972年获得哈佛大学的物理学博士学位,1975年再获得伊利诺伊大学的计算机科学博士学位,后一直在美国几所著名大学做教授,直到2004年辞去普林斯顿大学终身教职后才来到清华大学担任教授,之后放弃了美国国籍,加入中国国籍。他的整个学习和学术生涯,与清华确实没有太大的关系。

当然,卑诗大学也为学校所取得的学术成就而自豪。但卑诗大学是怎样去介绍与该校有关的8位诺贝尔奖获得者的呢?在“卑诗大学的诺贝尔奖获得者”(UBC’S NOBEL LAUREATES)一栏中,卑诗大学根据获奖者与本校的关联程度,从高到低分了四种类型来分别介绍这些获奖者:1,获奖时任学术职员(Academic staff at time of award),获奖者有:Michael Smith,1993年化学奖;2,毕业生(Graduates),获奖者有:Robert A. Mundell,1999年经济学奖,Bertram N. Brockhouse,1994年物理学奖;3,获奖之前任学术职员(Academic staff prior to award),获奖者有:Hans G. Dehmelt,1989年物理学奖,H. Gobind Khorana,1968年生理学和医学奖,Daniel Kahneman,2002年经济学奖,Richard H. Thaler,2017年经济学奖;4,获奖之后任学术职员(Academic staff after award),获奖者有:Carl Wieman,2001年物理学奖。

在这篇并非谈论大学学术成就的文章中,我为什么要对清华、北大和卑诗大学获得世界顶尖奖项的情况介绍得如此详细?因为我想告诉读者,中国大学普遍很笼统地介绍自己的院校有多少人获得了什么大奖,这种介绍方式,对一所真正严谨的大学来说,并不是一种应当具有的正确态度——这就好比一位严谨务实的作者,在引用他人的文章时,不能不给出文字的出处一样。当我查阅了卑诗大学的诺贝尔奖获得者介绍后,我才感觉到什么才是一所大学应该具有的诚实、公正和科学的态度。卑诗大学把8位诺贝尔奖获得者与本校的关系分成四种类型,就是为了能够让阅读者真正明白,这些奖项的获得,与该校的教学和研究究竟有多大程度的关联。

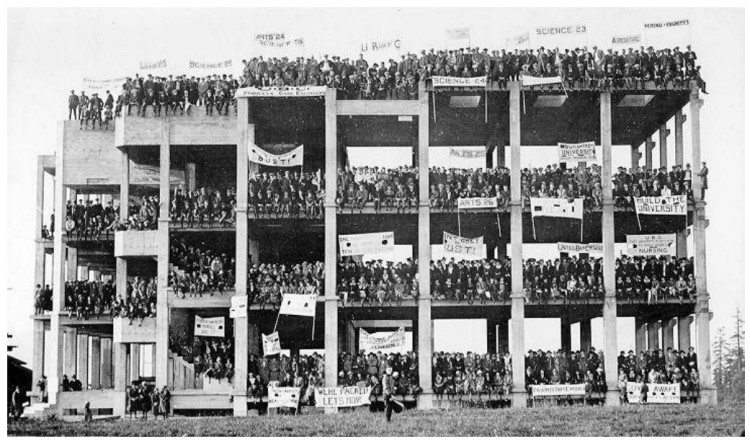

尽管大学应该是以学术为中心的,但大学的责任仅仅在于教学和科研吗?大学仅仅为自己所取得的学术成就而自豪吗?当我走进卑诗大学的校园,这个曾经培育出三位加拿大首相和无数社会名人的学校,我在学校各处介绍校史的展示栏上,看到的并不是谁获得了什么大奖,更不是什么重要人物的光辉事迹,而是都在醒目的位置张挂着一幅幅1922年卑诗大学学生游行抗议的照片,其中最著名的一幅照片是:1922年10月28日,卑诗大学1200名学生满满地占领了一座建设中的三层建筑的框架,在进行示威抗议!

图四、1922年,卑诗大学学生游行示威,发起要求政府拨款建设卑诗大学的运动。10月28日,1200名学生从市中心游行到达卑诗大学新校区,爬上因缺乏资金而停建的教学大楼框架上,拍摄了这张照片。这次事件,后来被称作“大游行”,现在已经成为卑诗大学历史中珍贵和引以为豪的记忆。(图片来源于网络)

这幢曾经被抗议的学生占领的大楼,就是现在位于卑诗大学主干道(Main Mall)上的化学楼(Chemistry Building)。在这幢漂亮的大楼前,可以看到那里矗立着一座石制纪念碑,上面镶嵌的铜牌上就刻制着这幅照片,并写有这些介绍文字:

GREAT TREK MEMORIAL CAIRN

On Saturday, Oct 28, 1922 all of UBC’s 1200 students marched here from downtown Vancouver to protest delays in building the new UBC campus.

When they arrived, the students occupied the frame of the half-built Science building (now the Chemistry building across the way), posing for the photograph reproduced above.

The march, later known as the Great Trek, helped convince the provincial government to contribute the money needed to build the new campus.

To commemorate this event, the students erected the memorial cairn you see before you.

(英语中文翻译:大游行纪念碑 1922年10月28日星期六,卑诗大学全部1200名学生从温哥华市中心出发来到这里,抗议延时建设卑诗大学新校区。他们抵达后,学生们占领了建在一半的科学大楼的框架(现在是道路对面的化学楼),摆出姿势拍摄了这张复制在上面的照片。这次游行,后来被称为“大游行”,起到了让省政府拨出建设新校区所需款项的作用。为纪念该事件,学生们特设立了你面前所看到的这座纪念碑。)

图 五、将近百年前,卑诗大学1200名学生在大楼框架上进行抗议的这幢大楼,就是现在坐落于卑诗大学温哥华校区主干道(Main Mall)上非常漂亮的化学楼(Chemistry Building)。“大游行纪念碑”就矗立在化学楼的正前方,位于卑诗大学主干道的中央。(本文作者拍摄)

1922年卑诗大学发生的那场“大游行”抗议,能够成为今天卑诗大学珍贵的精神财富,正是因为大学的价值不仅仅取决于其学术成就,而更应该取决于其对整个社会所担负起的责任和作出的奉献。将近百年前卑诗大学发生的那场“大游行”抗议,能够成为今天卑诗大学珍贵的精神遗产,这个事实已经在本质上完美地诠释了老北大校长胡适先生曾经说过的那句掷地有声的名言:“争你们个人的自由,便是为国家争自由!争你们自己的人格,便是为国家争人格!自由平等的国家,不是一群奴才建造得起来的!”

我相信,总有一日,中国的大学——包括清华、北大,以及北京师范大学和吉林大学,也一定会像卑诗大学那样,会把当年自己学校的学生参加1989年春夏那场轰轰烈烈的民主运动的照片和文物,会把刘晓波和林昭这些为中国民主和自由作出贡献的人物照片和文物,作为学校最珍贵、最值得炫耀的荣耀,张贴和放置在校史陈列室的最醒目处。

疫情中的大学

疫情期间,中国的大学都在忙什么?有一个韩敬源的公众号,他曾在微信上发了一篇标题叫《奇观》的短文,震撼了国人。该文写道:“在一个将近100人的 / 高校校长微信群中 / 从新冠病毒爆发 / 一直到今天 / 既没有一个人退出群 / 也没有任何人 / 发过任何一条消息 / 连一个字也没有 / 我好像进入 / 一片墓地里 / 2020.3.5”——对此,有人评论说:“都太贼了。赞美对不起良心,揭露对不起领导。说好丢了人缘,说孬丢了乌纱。什么世道?”

除此之外,中国的大学还在忙什么?疫情期间,自媒体上流传颇多颇广的,或许就是此起彼伏、不断发生的怎样整肃方方和声援她的教授,还有各种各样让学生举报老师的消息。

疫情期间,中国在海外的留学生都在忙些什么?翻看华文媒体,新闻中有许多这样的报道:一些身在海外、却从小就接受了国内畸形价值观教育的中国留学生,在微信上炫耀自己是怎样花了几万甚至十几万元钱,买了多张回国的备用机票,怎样全副武装绕道几个国家,最终逃离疫区,回到了亲爱的祖国怀抱这些不同版本的曲折故事。

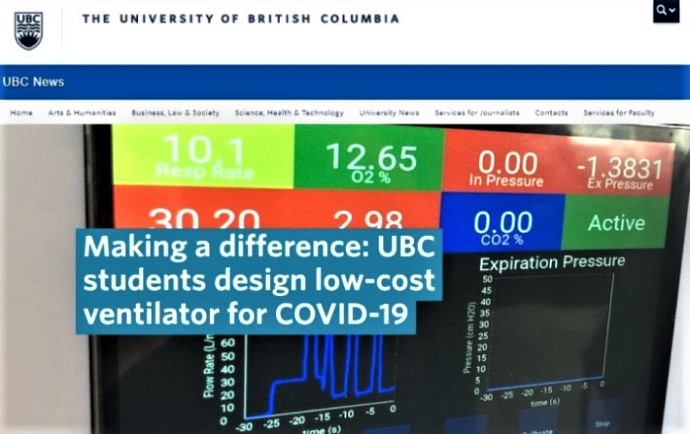

疫情期间,卑诗大学的学生们又在忙什么?前不久,默默无闻的卑诗大学的学生们也有一个故事登上了加拿大的各大媒体。在有来自94个国家、1000多支队伍参加的一场COVID-19大流行期间拯救生命的低成本呼吸机设计大赛(Code Life Ventilator Challenge)中,由卑诗大学生物工程、生物医学和机械工程博士生和硕士生组成的设计组,合作设计出了一款低成本呼吸机,已经进入最佳十件设计作品之中。这场设计比赛,最终会评选出三件最佳设计作品,将会无偿提供给全世界任何有需求的机构和个人使用。这些设计作品,或许可以为经济欠发达的国家,在抗击COVID-19大流行中,挽救大量的生命。

图六、加拿大不列颠哥伦比亚大学的学生在新型冠状病毒肺炎全球大流行期间,设计了一款低成本呼吸机。这项发明或许可以为经济欠发达国家在COVID-19大流行期间挽救大量生命创造条件,具有非常大的实际意义。(图为卑诗大学网页屏幕截图)

这些例子,其实已经充分说明了这样一个道理:一个国家的价值观,决定了教育的价值观。而教育的价值观,则影响了培养出来的学生究竟是一群精致的利己主义者,还是一代能够担当社会责任的有志青年。

“六四”至今,已经三十一年过去了,中国和中国的大学也早就不是三十一年前的模样了。而摆在大家面前的现实却仍然无比残酷,在思想早已荒漠化了的中国大学里,一代新人换旧人,但学校刻意培养的思想和精神却并不见得也在与时俱进,与百年前的“五四”相比,与三十一年前的“六四”相比,竟犹如逆水行舟,不进则退。