周作人(中)夫婦與日本友人。

言小義

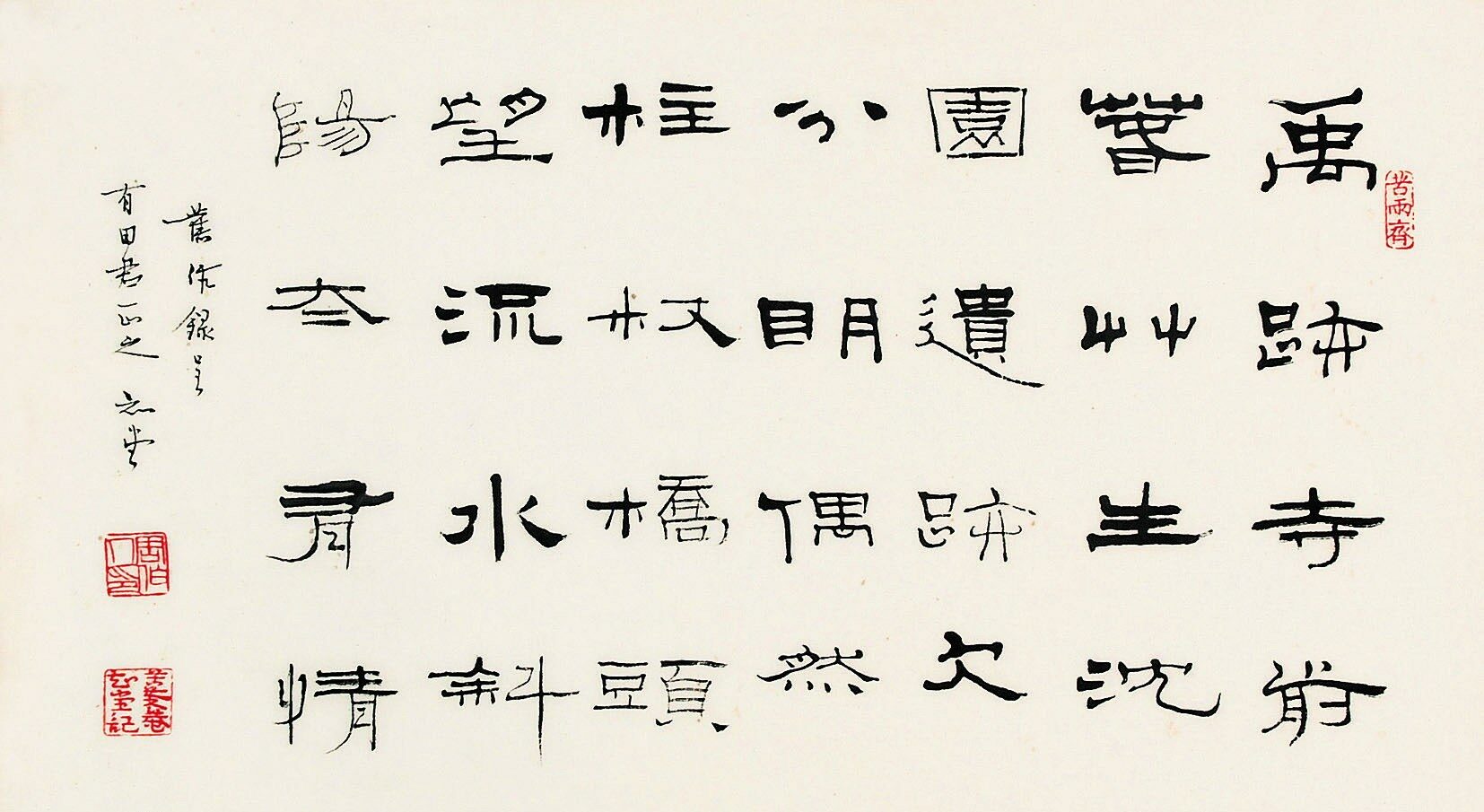

周作人書法。

中国历史漫长并且从未中断,因而出现历史学家所津津乐道的所谓“历史人物和事件往往都会出现两次”的机会与可能也就多了不少。仔细比对这些出现在历史不同时期,却大同小异的人和事件,对于我们认识历史规律评价历史人物,或许都是不错的选择。比如,唐代的王维和现代的周作人,就值得我们认真比较一番,在让内行看看门道的同时,也让外行看看热闹。

一:落水前二人地位

所以把二人相提并论,当然首先是因为他们都是作家,更重要的还在于都是他们时代文坛上的“巨石重镇”。

先看王维。王维生于唐玄宗武周长安元年(公元701年),是李白杜甫的长辈,两人还未出仕时,王维就已经长安功成名就了。在仕途上,跟李杜比,王维也要一帆风顺得多:由于出身名门(河东王氏),而且颜值高,加上才华横溢,所以很快得到皇亲国戚赏识,二十出头就中了进士。在创作上,王维是个全才,他参禅悟理,学庄信道,精通诗、书、画、音乐等,以诗名盛于开元、天宝间,尤长五言,多咏山水田园,与孟浩然合称“王孟”,有“诗佛”之称。 书画特臻其妙,后人推其为南宗山水画之祖。著有《王右丞集》《画学秘诀》,存诗约400首。史上曾评价王维“非学而能”,由此可见王维的天赋异禀。苏轼《东坡题跋·书摩诘蓝田烟雨图》曾对王维有这样的评价:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”、“吴生(道子)虽妙绝,犹以画工论。摩诘得之像外,有如仙翮谢笼樊。吾观二子皆神俊,又于维也敛衽无间言。”清代姚鼐有云:“盛唐人诗固无体不妙,而尤以五言律为最。此体中又当以王、孟为最,以禅家妙悟论诗者正在此耳。”在唐代诗歌史上,他的成就当在李杜之后,在文坛上稳坐第三把交椅。

至于周作人,其在中国现代文坛上的地位,也不遑多让。周作人生于1885年,浙江绍兴人。是鲁迅(周树人)之弟,周建人之兄。中国现代著名散文家、文学理论家、评论家、诗人、翻译家、思想家,中国民俗学开拓人,新文化运动的杰出代表。周作人很有学问,其散文成就尤为人称道。他的散文冲淡闲适,精细雅洁,妙趣横生为特点。其大量创作的小品文打破了封建复古派关于“美文不能用白话的迷信”(胡适《五十年来中国之文学》),为小品文的兴盛和发展,以及中国“美文”体散文的创立起到奠基作用。那种真实简切、平淡渊雅、趣味隽永的“知堂风格”,对冰心、朱自清、俞平伯等都影响至深。鲁迅认为,在优秀的散文家行列中,周作人应居首位,其次是林语堂,再次才是自己。而郭沫若更是在《国难声中怀知堂》中称,知堂如真的可以飞到南边来,比如就像自己这样的人,为了换掉他,就死上几千百个都是不算一回事的。虽然言辞夸张,但亦足显了周作人在文坛上举足轻重文化地位。

王维与周作人除了文学水平与文坛地位可相提并论外,还有一相似之处也不可不提。那就是他们在审美方面的追求上,都以闲适空寂为其理想。因为王维的祖父做过乐丞,母亲又是虔诚的佛家信徒,所以王维本人对于官场的欲望并不大,相而更喜欢音乐与佛家典籍。由于这种佛系心态,王维即使先后遭遇了几次贬低,但依旧自得其乐,甚至还做过一段时间的隐士。反映在诗歌特色上,王维的诗大多数山水田园之作,在描绘自然美景同时,流露出闲居生活中闲逸萧散的情趣。或静谧恬淡,或气象萧索,或幽寂冷清,表现了诗人对现实漠不关心甚至禅学寂灭的思想情绪。加之艺术技巧很高,颇为后人所推崇。周作人也颇有佛缘,相传是僧人转世——在他1935写的《五十自寿诗》中,他就这么写到:“前世出家今在家,不将袍子换袈裟。街头终日听谈鬼,窗下通年学画蛇。老去无端玩骨董,闲来随分种胡麻。旁人若问其中意,且到寒斋吃苦茶。 ”“半是儒家半释家,光头更不著袈裟。中年意趣窗前草,外道生涯洞里蛇。徒羡低头咬大蒜,未妨拍桌拾芝麻。谈狐说鬼寻常事,只欠工夫吃讲茶。” 至于他文章的特点,一般都归结为冲淡闲适,爱好天然,崇尚简素,不喜欢强烈的感情,不喜欢夸张,尤其憎恶作态,喜欢平易宽阔,不喜欢艰深狭窄。在这些趣味里包含着好些东西,如雅朴、涩、重厚、清朗、诙谐、委婉、腴润等。跟王维的诗歌,有一种精神上的联系,不嫌牵强的话,也可以说周作人是散文中的“王维”。

如果二人都处于太平盛世,那么以他们这样的地位成就,当在平安稳定万众仰视度过身名俱泰的一生,并流芳百世。然而,不幸他们都碰上一个天崩地裂的事件,也就注定他们的遭遇与后来的命运和因此发生天翻地覆的变化,他们也因背上了终生难以洗刷的“附逆”污名,成了万劫不复的所谓叛国者。这事件于王维而言,系指至德元载(756年),胡人安禄山攻陷长安,此时55岁的王维来不及逃走,被迫苟且偷生,接受伪职。而于周作人而言,则是指1937年,“七七事变”后,52岁的周作人因种种原因没没有南下,最后也接受伪职,成为“汉奸”。那么,他们究竟诗如何落水?落水后有何表现?最后结局又怎样呢?

二:为何落水?

作为中国传统的读书人,而且是文学地位与文学成就如此大的佼佼者,他们应该都知道文人之所贵,在气节。气节一失,则无论地位再高,文章再好,也一败涂地,不可收拾。那么,他们又为什么关键处“一失足为千古恨,再回首已百年身”呢?

这个问题在王维那儿比较简单:就因为来不及跑。安史之乱爆发之后,由于唐玄宗判断失误,安禄山节节胜利,最后攻陷唐朝的东都洛阳,在洛阳称帝。而唐玄宗对此还大而化之,以为对方不过小打小闹,不会对自己国家造成致命威胁。结果安禄山喘息甫定,即挥师西进,很快攻破潼关天险。唐玄宗赶紧带着一家老小及文武大臣往成都逃窜,而滞留长安的那些个贵族子弟、文豪名流,根本来不及逃跑便叛军临门,要么被杀,要么被抓。此时的文人,比如杜甫那样,虽然被抓,但杜甫名声在当时远不及王维,因此看管也不紧,得以从安禄山手中逃脱吗“北征”去也。而王维却因名声太大,一旦被抓,就脱身无术:安禄山不仅把他看得紧,还想借重他“诗佛”身份,为自己政权的合法性涂抹上文化色彩。一开始,王维并不想就这么下水,也想办法蒙混过关。他弄了一些泻药吃,想把自己泻脱形,这样,给人一种重病的感觉,避免当安禄山的官。可,安禄山求贤心切,深知这“诗佛”的诗、画、音律堪称三绝,名震大唐,是公认的“天下文宗”,他要能在本朝做官,本朝岂不武功文治都天下无双?所以有病治病,要钱给钱,总之,不干不行。当然,在利诱之余,也不乏威胁——这威胁就是杀鸡给猴看。

据史料记载,当时安禄山抓到一些皇宫中来不及逃跑乐工,便在凝碧池大摆宴席,犒赏跟随他的将士。席间,自然把国库里的金银财宝全拿出来,在宴席前后堆积如山,又让这些个来不及跟唐玄宗一块溜之大吉的礼乐班子上场演奏。这些深受玄宗宠爱的乐工见贼兵占据了汉家城池,在这里胡吃海塞,不禁思念旧主,感怀前朝。于是一边弹奏,一边流泪。安禄山气不打一处来,拿刀威胁这些乐工,谁敢再哭就杀了谁。乐工里面有一个叫做雷海青的人十分刚烈,再也忍受不住,把乐器摔在地上,砸了个稀巴烂。之后面向唐玄宗逃走的西方,口称万岁,叩首痛哭。安禄山本来就想用这些乐工做吓鸡的猴子,这下找到借口了,马上一大不敬的罪名将雷海青绑起来大卸八块,以为像王维这样还不肯老实就范的前朝遗臣之戒!这一招很有效,王维不想做雷海青,就接受了安禄山给他的职位,担任其给事中——这个职位也是王维在唐朝担任的职位:天宝年间,王维即拜吏部郎中、给事中。

再看看周作人的情况。周作人落水经过,比起王维要复杂一些。在“七七事变”之前,大家都知道日本人对北平是志在必得,因此周作人应该是有机会逃出北平南下的。当时也有很多大知识分子都拖家带口、跋山涉水随校南迁了。可这问题到了周作人那儿就比较复杂。这复杂首先表现在周作人家累太重,不易出走。王维当年(安禄山进攻长安时)家累如何,似乎史无明载。不过,根据他“开元十九年(731年)前后,王维妻子去世。之后再没有续娶”的历史事实猜想,即使有,应该不会太重。可周作人不同,在给朋友的信中,周作人反复强调:“舍间人多,又实无地可避,只能苦住。……回北留南皆有困难,只好且看将来情形再说。”“寒家系累甚重,交通又不便,只好暂苦住于此,绍兴亦无老屋可居,故无从作归计也。”为此,他还仔细进行了说明:“其实愚(我)夫妻并小儿本来只有三人,而舍弟(三弟周建人)在沪(上海),妻儿四人不能不由此间代管,日用已经加倍,若迁移亦非同行不可,则有七人矣。且家母亦居北平,鲁迅夫人(并非上海的那位,指原配妻朱安)亦在,此二老人亦须有人就近照料,如上述七人有法子可以南行,此事亦有问题。小女已出嫁,现其婿往西安北平大学教书,亦寄寓舍间(我家),鄙人一人即使可以出走,而徒耗旅费,无法筹家用,反不如不动可省钱。”其实,就他自己一家,也只有三口,女儿已经出嫁。但他同时负担着小弟周建人抛弃的结发妻芳子(也是他妻子信子的妹妹)和芳子的三个孩子,再加上他的母亲鲁瑞和他的嫂子朱安(鲁迅原配)。一家九口,老的老(母亲已年届八十,大嫂也已七十,身体不好,还是行走不便的小脚)小的小,要靠文弱书生一个的周作人带着他们天南地北地漂泊,的确有些强人所难。其次,值得注意的是:就是周作人愿意这么自不量力地带着这一家九口逃国难,恐怕他家人也不愿意。这里说的家人主要是指他的夫人信子和他的弟妹也是小姨子芳子。这原因很简单:日本对周作人而言,是敌国,是侵略者。可,对信子和芳子而言,却是母国,是老家人。她们又有什么必要躲之逃之漂之泊之?当然,如果周作人是很传统又很强悍的人,那这个因素也可以不加考虑。可,问题是,他是个文弱书生,有些惧内,而且又终生信奉“嘉孺子而哀妇人”的人道主义哲学,所以,这个因素也不能不成为他行动的重要依据。在此情形下,北大校长蒋梦麟顺水推舟,委任他留守北大,保管校产及图书,由校方每月寄生活津贴费五十元。他也就顺理成章地留在了北平。

应该说,当初他留下来,跟王维没跑掉一样,并没有想过就要落水,就要做汉奸什么的——毕竟,这点气节,正常的读书人都有。所以,在1937年11月1日《宇宙风》上刊发的周作人写给陶亢德的信中,他强调:“请勿视留北诸人为李陵,却当作苏武看为宜。”为此,他还努力在日本占领下谋生,先是应胡适主持的文化基金编译委员会委托,在家里翻译英文和古希腊文稿件,直到文化基金编译委员会辗转搬到香港。就着又于1938年9月起至燕京大学(美国基督教背景)国文系以客座教授的身份每周授课6小时。此间(1937年12月),北平成立了伪中华民国临时政府。周作人的同乡汤尔和出任伪教育部总长,他竭力拉拢周作人出山,但为周所拒绝。还有桩事也可说明这一点:1938年8月4日,周作人老友胡适从美国给他寄来“海天万里八行诗”:“臧晖先生昨夜作一个梦, 梦见苦雨庵中吃茶的老僧,忽然放下茶盅出门去,飘然一杖天南行。 天南万里岂不大辛苦?只为智者识得重与轻。 梦醒我自披衣开窗坐,谁知我此时一点相思情。”意思当然是希望他还是“飘然一杖天南行”,不要陷在危机四伏的北平。据周作人在《回忆胡适之》一文讲:“我接到了这封信后,也做了一首白话诗回答他,因为听说就要往美国去,所以寄到华盛顿的中国使馆转交胡安定先生,这乃是他的临时的别号。诗有十六行,其词云:‘老僧假装好吃苦茶, 实在的情形还是苦雨, 近来屋漏地上又浸水,结果只好改号苦住。晚间拼好蒲团想睡觉, 忽然接到一封远方的信,海天万里八行诗,多谢藏晖居士的问讯。我谢谢你很厚的情意,可惜我行脚却不能做到;并不是出了家特地忙,因为庵里住的好些老小。我还只能关门敲木鱼念经,出门托钵募化些米面,-- 老僧始终是个老僧,希望将来见得居士的面。 廿七年九月廿一日,知堂作苦住庵吟,略仿藏晖体,却寄居士美洲。十月八日旧中秋,阴雨如晦中录存。”可见,他当时也还是表示自己“老僧始终是个老僧”,不会下水附逆。

然而,跟王维一样:他名气太大,在中国文化史上的地位太高。树大招风,日本人也好,伪政权也好,跟安禄山一样,不会让他就这么逍遥自在地“老僧始终是个老僧”,得千方百计放弃让他出山为自己统治涂抹合法性色彩。其间的威胁利诱不绝如缕,而其高峰则是1939年的“元旦行刺”事件——这个事件对于周作人附逆的作用,当不下于雷海青被杀对于王维落水的意义。其中的关键点1939年,周作人在其八道湾家中,来了一个戴了口罩和帽子,自称是天津中日学院的青年学生,结果见面就冲他开了一枪。所幸子弹击中他所穿毛衣的金属纽扣,未造成致命伤。而他的车夫却为救主而亡。

关于此次刺杀事件的主使,有种种说法。一种说法是刺杀者自称是“天津中日学院”的学生,但却代表了国内部分激进青年,对周作人1938年年初出席日本大阪每日新闻社在北京召开的“更生中国文化建设座谈会”表示愤怒,是一次有组织的锄奸行动。换言之,此次刺杀行为,乃抗日组织所为。但周作人对此并不认同,在其晚年所著的《知堂回想录》中,他认此次刺杀是日本军警所为,实际上是逼迫他就范。但无论那颗没打中要害的子弹来自何方,都在说明一个问题:是否落水,他该有一个决断了——各方势力都不再允许他徘徊歧路,左右为难。对此,周作人当然心知肚明:他如果再犹豫下去,那另一颗更致命的子弹当呼啸而至。事实上,也不允许他再犹豫下去,在回忆录中,他这么写到“虽然没有被损害着,警察局却派了三名侦缉队员来住家里,外出也总跟着一个人,所以连出门的自由也没有了”。他的选择也跟一千二百年前的王维一样:接受伪职,保住性命。所以做这样的选择,也符合他一生遵奉的人生哲学“苟全性命于乱世是第一要紧”。而在当时对他这种要求能够满足的只能是日伪军警当局。他也知道他在敌伪时期的职位越高,这种保护的保险程度就越高。刺杀事件发生以后不久,他便接受了北大图书馆馆长职务。以后,在一年里又相继担任北大文学院院长、“东亚文化协会理事”、“评议员”等。直至后来出任伪华北政务委员会教育总署督办一职。据日本《大阪朝日新闻》当年报道,他在遇刺脱险后发表谈话说:“这(指刺杀事件)对我来说在今后的工作上,成为一个好的转机也说不定。”这段话无疑是一个宣言,公开表示他将不像原来那样忍受贫困生活了。因此有学者说:“一颗子弹没有钻进他的肚皮,却打弯了他的膝盖。”这一枪改变了周作人的生活道路。他也从此由封建阶级的叛逆士、中国新文学的闯将,成了落水附敌的罪人。

值得指出的是:无论是王维还是周作人,他们最后落水附逆,除了个人境遇呀、家累呀、敌对势力的逼迫这些因素外,也还与他们自身荣辱观社会观念息息相关。就王维而言,由于天性崇尚自然,又由于他屡次在官场中不得志,让他在天宝后期的时候,虽然依然担任着朝廷命官,但其实已经是过着一种半官半隐的生活。他对政治的兴趣已经不浓,个人情趣更多地在大自然那里。因此,家国大义、忠孝节义这些儒家思想对士人知识分子的要求,对他的影响已经不大。所以,他并没有把出任伪官,认为是一件耻辱的要人命的事情。他觉得自己已经反抗过,但是没有成功,因此就随遇而安,出任伪职了。周作人也大同小异:在个人情趣上,他一贯提倡“闲适”,早在1920年代初就认为:“在这被容许的时光中,就这平凡的境地中,寻得些须的安闲悦乐,即是无上幸福。”(《死之默想》)1930年代后期,他更是埋首故纸堆里,沉浸在草木虫鱼、苦茶古玩之中。在抗日战争的炮火声中,周作人留在北京,依然坐在“苦雨斋”(此时已更名为“苦住庵”)中,坚持他的爱好“听谈鬼”“学画蛇”“玩骨董”“吃苦茶”,关注杂学知识,翻译他的希腊文学。有时还到琉璃厂,与老朋友钱玄同、马幼渔等聚会。出入八道湾走访他的学生、留日老同学、旧同事、日本文人络绎不绝他。而在国家观念上,从五四时期起,他就是一位信仰个人本位的“世界主义者”,他力图超越民族国家意识,而以“个人”、“文明”、“世界大同”的立场说话。民族观念和国家观念在他心目中亦颇为淡薄。这种乌托邦的世界主义理想和避世的个人主义倾向淡化了他的民族国家认同感,也减弱了他对于民族国家责任意识,遇上这等沧海横流天地玄黄的时代,也就只能跟王维一样,抵抗不成,就只能顺势落水了。

三、落水后的挣扎

虽然,他们在各种思想的、客观的和现实的因素挤压下,落水了,附逆了。但,他们毕竟是深受传统中国文化熏陶的读书人,也有自己对历史文化的深刻理解。所以,他们跟一般心甘情愿的落水或汉奸不一样,有其内心的挣扎,对侵略者强加在自己身上的种种挟持打压,也是心怀不满的,这种挣扎和不满也表现在他们或隐约或公开的文字上。

先看王维。就在雷海青在凝碧池宴上被安禄山大块八解的消息传来后,王维惊吓接受伪职之余,也写下了这首题为《凝碧池》的诗:“万户伤心生野烟,百官何日再朝天? 秋槐叶落空宫里,凝碧池头奏管弦。”这首诗第一句便感慨国既不国,家何能存?因此,千家万户皆在伤心之中。“野烟”一词完美表达了战后残垣断壁,家庭破碎的场景,极具感染力。第二句“百官何日再朝天”,则反映出前朝官员对“西巡”皇帝的挂念。第三句将前两句的愤慨感情停顿了一下,转为写景——秋槐叶落空宫里,渲染出荒凉寂寥的氛围,昔日繁华热闹的宫室,如今空无一人,唯留秋槐落叶。最后一句“凝碧池头奏管弦”,暗含了诗人对不畏强暴,敢于反抗的乐工雷海青的敬仰,和对自己不能效法的自惭。缘此,我们不难看出:王维虽然在死亡威胁下接受了伪职,但他还是心向故国感念皇上,对自己在强力下的屈服也颇为追悔。暗中自然也还不乏对侵略者的仇视与愤恨。

在展示内心挣扎,对侵略者表示不屑方面,周作人也有大手笔。1942年4月,已不是在职的教育督办的周作人应汪精卫之邀,做了一次“江南之行”。5月在南京中央大学做演讲《中国的思想问题》,提出了中国国民固有中心思想,乃是以孔孟为代表、禹稷为模范的儒家思想。周作人当然知道“儒家文化中心论”与日本鼓吹的日本大和文化为中心的论调是根本冲突的,在日军占领下执意要宣传“儒家文化中心论”,这是基本上就是在与侵略者的文化政策唱对台戏。而当周作人将中国的国民思想等同于以“仁”为根柢的儒家精神,最终归结到“生存的道德”上时,还出现了这样的文字“中国人民生活的要求是很简单的,但也就很迫切,他希求生存,他的生存的道德不愿损人以利己,却也不能如圣人的损己以利人。别的宗教的国民会得梦想天国近了,为求永生而蹈汤火,中国人没有这样的信心,他不肯为了神或为了道而牺牲,但是他有时也会蹈汤火而不辞,假如他感觉生存无望的时候,所谓铤而走险,急将安择也。”这不仅不仅表现出占领区国人的文化自信,甚至还有某种对外来强制文化管制的反叛与抗争的意味。这种公开的言论,显然比王维私下写的《凝碧池》来得更加凶猛,对于侵略者也更有冲击力。也因此,在1943年8月日本文学报国会在东京召开的第二届大东亚文学者大会上,日本作家片冈铁兵便从维护本国在华利益的角度出发,提出“扫荡反动老作家”的口号。片冈铁兵直接将“思想问题”与武力战争挂上钩来,指出周作人主张的生存道德,所谓不能“损己以利人”,实则是对“大东亚战争”之“消极的拒否”。进而推论,假如中国人不愿割舍其生存欲望,亦不愿分担战争的苦痛,即便是协力者也坦然接受此种思想,则中国在此次战争中的立场及投入程度可想而知。在片冈铁兵看来,周作人这篇文章的“反动”之处在于为抵抗“大东亚战争”,或至少对于这场战争试图采取旁观立场的一部分中国人之态度,提供传统道德——其实是伪装成传统道德的普世思想——的基础而使之正当化。应该说,片冈铁兵眼光是犀利的,但我们从中也能看出周作人虽然落水,但他对侵略者也并非一味逢迎,而是有自己的看法和指斥的。

更让人开眼的是,对于来自片冈铁兵方面的指斥,周作人也没有装聋作哑,更没有俯首帖耳,而是利用自己拥有的资源进行了反击。他先是轻而易举地收拾了向日本提供自己演讲资料的内奸沈启无,在报上发表公开声明,将沈启无逐出教门,说:“沈扬即沈启无,系鄙人旧日受业弟子,相从有年,近来言动不逊,肆行攻击。应声明破门,断绝一切公私关系。”接着曲径通幽,修书一封,直接给片冈铁兵的上司日本文学报国会的事务局长久米正雄,要求攻击“反动的文坛老作家”者片冈铁兵“以男子汉的态度率直的答复”:“如若所谓反动派老作家确实是鄙人,则鄙人当洁身引退,不再参加中国之文学协会,对于贵会之交际亦当表示谨慎。”周作人此时明白自己在日本人心中的地位,也知道此时日本人由攻势转入守势,不会对自己有极端之举,所以不惜以辞官相威胁。为把事弄大,他还将致久米正雄的信,同时发表在《中华日报》上,果然轰动一时,震动了日伪政权。不久,伪政权的《新中国》报发表了社论《所望于批评者》:“周先生在中国文坛素负重望,其言行笃实,尤为人所敬重。对于中日文化沟通工作,亦曾尽极大贡献。今若因此误会而萌生消极引退之念,不仅为中国文坛之一大损失,且亦势必影响中日文化沟通工作之前途……亲善合作的实现,必以互相尊重的精神为基础。”社论支持周作人之反击,其也妙在话中有话,表达了对日本侵略者的微词。兔死狐悲,也附逆的陶晶孙,在《新申报》上,发表《关于大东亚文学者》,要求“失言者把他的失言及早取消”,以声援周作人。在一片声援周作人声讨片冈铁兵的声浪中,日本舆论也公共表态,日文《大陆新报》于4月19日发表《文化直言》,也批评片冈铁兵“过激言论”,“至为不负责任”,指出其“仅一知半解之徒的浅薄行为”,“深感遗憾”。各种对周作人的声援,对片冈铁兵的声讨,舆论重压,不能不引起日本军方的重视,在其默许和日本文学报国会的压力下,片冈铁兵不得不写长信,承认自己有“偏激之词”,并向周作人“深表歉意”。日本名作家武者小路实笃等,也批评片冈铁兵“失言”,并表示愿与“东亚文坛之权威”周作文“合作”。由此,周作人险中求胜,居然在对侵略者的抗争中取得了“好结果”。

要之,虽然不得已落水附逆,但他们都心存不满意有不甘,并在自己认为合适的时间地点,把这种不满和不甘表达出来——这一方面显示出他们所接受的那种文化的强大,另一方面也显示出他们人格中深邃的一面。

四:不同的结果

老话说,出来混,总是要还的。王维和周作人虽然牛,但也逃不出这样的宿命。

先看王维。至德元载(756年)七月十二日,李亨在灵武即位。尊玄宗为太上皇,他命郭子仪与李光弼等将领讨伐安史叛军,先后于至德二载(757年)六月和十月,分别收复长安、洛阳两京。跟王维一起,从洛阳绑回来的伪官有200多人,等待着被朝廷秋后算账。唐肃宗对那些曾担任伪职的人,不打算轻易放过——据《旧唐书》记载,朝廷“安史伪官”处置时,“以六等定罪,重者刑之于市,次赐自尽,次重杖一百,次三等流贬”。王维、郑虔和张通一同被囚禁于长安城宣阳里、前宰相杨国忠的府邸内。王维绷紧的心开始颤抖了,他想,这下完了,纵使不被“刑之于市”、“次赐自尽”,大概也免不了“重杖一百”、“流贬”的命运吧?

关键时刻,通过朋友裴迪,王维把他在敌占区写的那首不满异族思念故国的《凝碧池》呈递给唐肃宗看,以此证明自己虽身在曹营,其实内心还是倾向于唐天子的。加之斯时王维的弟弟王缙,因为是一直追随唐肃宗的官员,而且深受唐肃宗信任(当时是刑部侍郎,后来出任宰相),他向唐肃宗求情,表示自己愿意不当官,赎哥哥王维的罪。有了这白纸黑字和兄弟情谊,加之王维的确才华横溢,唐肃宗于是网开一面,既没处死王维,也没打其屁股,流其荒野,只是降了他的官,让他担任太子中允。在担任此新职之际,王维写下一篇类似检讨的《谢除太子中允表》,其中有云:“臣闻食君之禄,死君之难。当逆胡干纪,上皇出宫,臣进不得从行,退不能自杀,情虽可察,罪不容诛。”算是对自己的附逆问题,进行了深刻反省。后来,王维官运亨通,升为尚书右丞(尚书令的副官),做到了正四品的高官,直至60岁去世。宋代诗人徐钧有感于此,在其《王维·凝碧池头听乐时》有云:“凝碧池头听乐时,不能身死但能悲。辋川他日成名胜,藉得朝天一首诗!”专门提及这首诗对改变王维命运的重大意义。

相较而言,周作人就没有这么好彩了。1945年12月5日,国民政府军事委员会北平行营主任李宗仁,命军统局局长戴笠,以伪华北财务总署督办汪时璟的名义,设宴诱捕伪临时政府众重要官员。周作人因小孙女美知患“一种流行感冒”而未与会。第二天,一队军警包围了八道湾十一号周宅。冲进周宅大院的军警,将枪口对周作人时,他那两片紧咬的嘴唇嗫嚅着:“我是读书人,用不着这个样子。”这么着,作为叛国者,他进了国民党的大牢。

他没有王维有王绩那样地位的弟弟为自己说项(那时候,周建人的地位还不足言此。而且,即使有那样的地位,是不是愿意为这位二哥说项,也还是问题),不过,周作人应该也从王维利用自己《凝碧池》这首诗为自己脱罪的典故中受到了启发:1946年11月16日,当首都高等法院特种刑事判决以共同通谋敌国、图谋反抗本国罪,判处周作人有期徒刑14年,剥夺公权10年。周作人对此表示不服,提出的理由,就是以自己在《中国的思想问题》一文,曾力推“儒家文化中心论”受到片冈铁兵攻击,“扫荡反动老作家”为据,要求最高法院复判。后来他在狱中接受黄裳访问时反复申说的一点,起诉书中他的罪名是“通谋敌国”,而“敌国”也认定他是“反动老作家”、“大东亚思想之敌”,“事实上绝对没有在两方面都是‘敌’的人”。审判庭上周作人自我开脱的呈堂证供,除了片冈铁兵在大东亚文学者大会上的演说词,更关键的就是《中国的思想问题》一文,即片冈铁兵认定他思想反动的证据。徐祖正等人联名签署的保证书中将此文当作“周氏以文字抗日最显著之事实”,放在太平洋战争爆发后日本“对中国思想之统制更形积极”的背景下看,《中国的思想问题》之发表令“暴日为之敛迹,志士乃得保全”云云。应该说,这个辩护还是起了作用的——虽然在1947年12月9日的终审判决中,法庭称“查声请人所著之《中国的思想问题》,考其内容,原属我国国有之中心思想。但声请人身任伪职,与敌人立于同一阵线,主张全面和平,反对抗战国策,此种论文虽难证明为贡献敌人统治我国之意见,要亦系代表在敌人压迫下伪政府所发之呼声,自不能因日本文学报国会代表片冈铁兵之反对而解免其通敌叛国之罪责”云云,但最后还是表示“查声请人虽因意志薄弱,变节附逆,但其所担任伪职,偏重于文化方面,究无重大罪行,原审既认其曾经协助抗战及为有利人民之行为,依法减轻其刑,乃处以有期徒刑十四年,量刑未免过当……通谋敌国,图谋反抗本国……处以有期徒刑十年,褫夺公民权十年。”虽然判了十年,但他真正坐牢的日子也就四年。1949年后,他以管制人员的身份从事写作和翻译工作,知道文革爆发,死于红卫兵手下,享年82岁。

最后想再说明一点的是,王维虽然担任了伪职,但他可能是被后世批评得最少的一个人,大家更多的还是肯定他,尤其他的诗画音乐,后世给予了极高的评价。周作人会怎样呢?恐怕只有历史能对此作出解答了。

周作人晚年。