一

2013年2月9日,壬辰龙年的最后一天。除夕夜,在北京佑安医院一间病房,一位叫“鲍蕙荞”的女人带来一顿丰盛的年夜饭,说:“敦子夫人太劳累了,我们怎么也要吃顿团圆饭。”不过,这顿年夜饭,只是一个象征意义罢了。鲍蕙荞,或是敦子,现在哪有什么心思品尝丰盛菜肴。至于病房里的这个叫庄则栋的病人,这两个女人各自人生一个阶段中最重要的男人,更连张开口的力气也没有了。

据悉,前一天中午,庄则栋病情急转直下,院方通知家属考虑准备后事。在敦子赶回家中取衣服的两个小时里,庄则栋不断用微弱的声音呼唤着夫人的名字。他执意让人用手机拨通电话,用最后的力气慌乱地呼喊:“敦子,你快回来吧,快回来吧……不然咱们就见不上了。”敦子赶回病房后,他才安静下来,闭着眼睛紧紧拉着敦子的手。他同时伸出另一只手,儿子庄飚握住。守在身边的人问道:“你拉的是谁的手?”也许是潜意识起作用,庄则栋回答说是“蕙荞”。站在旁边的前妻赶紧上去,从庄飚手里接过这只曾经叱诧风云但现在一分钟一分钟地枯萎下去的手,喉咙有些发梗,说:“我是蕙荞。”……

2月10号,癸巳蛇年大年初一,庄则栋永远合上了双眼。

中国官方媒体北京2月10日电:

“中国乒坛宿将、中美乒乓外交功臣庄则栋,在与癌症病魔作了顽强抗争后,终因治疗无效,于今天下午17点06分在北京病逝,终年73岁。”

电文六十个字,但这六十个字如何能够概括得了庄则栋大起大落的悲剧人生?!

本文作者曾于2003年9月在北京拜访庄则栋。

二

五六十岁以上的中国人,没有谁不知道庄则栋的大名的。

1961年,北京承办第二十六届世界乒乓球锦标赛,这是中共政权成立以来首次承办大规模的国际比赛。比赛中,二十一岁的庄则栋与队友过关斩将,最终击败称霸世界乒坛多年的日本队,首获男团冠军。在单打比赛,庄则栋势如破竹,脱颖而出,第一次登上男单世界冠军宝座。在视体育也是政治的中国,这个胜利非同小可。特别是,当时的中国大陆,久与世界隔离,又正值大饥荒,内外交困,焦头烂额,一个冠军的奖杯就犹如一支起死回生的强心针,让举国上下兴奋莫名,生活在困难时期的几亿人饿着肚子为庄则栋和他的队友雀跃欢呼。笔者当时就读于天津的南开大学,大部分同学都已饿得浮肿了,但那些天一有空便围在收音机跟前收听比赛实况转播。记得庄则栋取得胜利那晚,大家纷纷从宿舍跑出来,在春寒料峭中尽情地敲着脸盆饭碗狂欢庆祝。

当年的世界冠军庄则栋。

此后,在整个六十年代,庄则栋步步走向巅峰。他横睨群雄,所向无敌,国家队内部三连冠、全国三连冠、世界锦标三连冠尽收囊中。从1961年到1971年,以庄则栋作为主力的中国乒乓球队,四夺世乒赛男团冠军。1973年,国际乒联永久地授予他一座复制的男单奖杯“圣布莱特杯”。

有庄则栋等乒乓球运动员签名的球拍。

1971年,庄则栋一个事先完全没有料想到的意外的举动,更让他成了参与国际政治的风云人物。

那时,在日本名古屋正在举行三十一届世乒赛。一天,一个美国运动员无意中错上了中国代表团的车,全车的中国人没有一个敢打一声招呼。一片沉默和尴尬。在难以忍受的漫长的十分钟之后,庄则栋向他走了过去。当时车里的人纷纷发出善意的警告:小庄干嘛去?别去!别惹事!别理他!当时文革中,阶级斗争这根弦绷得特别紧,人人立场坚定,旗帜鲜明,和“头号敌人”往来,这能行吗?但庄则栋还是向前走去,通过翻译向这个叫科恩的美国选手说:为了表达对美国人民和运动员的友谊,我送你个礼物作纪念……

中美两个敌对国家的运动员交往,果然引发了国际舆论的极大关注,种种揣测纷至沓来,兴风作浪,沸沸扬扬。不过,此时忙于文革并为文革搞昏了头的中国有关当局却没有意识到这一事件的巨大价值。相反,据说当时有关部门已经把庄则栋的行为初步定性为“外交事件”。中国驻日使馆已经决定连夜发他回国,追究责任,只是考虑到影响太大而未敢付诸实施。如果当时庄则栋真的被送回国就肯定要进监狱了。

几天后,外交部收到美国乒乓球队希望访华的报告,还是依惯例决定给以否定的答复;周恩来、毛泽东也先后批示,同意外交部的意见。但是,在毛批覆这个报告当晚,奇迹发生了。毛泽东吃过安眠药准备睡觉时,顺手翻看摆在床头的《参考资料》,无意中在78页看到庄则栋与科恩结交的消息,脱口感叹道:“我的庄爷爷!”他感到庄则栋这个打乒乓球的小青年做到自己心坎上去了。本来毛泽东说过,他吃过安眠药后说的话不算数。但这次例外。他收回成命,迅即下达同意美国乒乓球队访华的决定。很快,同年4月10日,美国乒乓球队到达了北京,7月和10月,美国总统国家安全事务助理基辛格两度秘密访华,翌年2月,美国总统尼克松正式到中国进行国事访问,双方发表了指导两国关系的《中美联合公报》……一个历史的转折发生了,世界格局出现原先绝对无法想象的大变化。

三

这就是人们说的“小球转动大球”。毛泽东后来带着满意的笑容说,这个庄则栋不但球打得好,还会办外交,“此人有点政治头脑”。此后庄则栋的命运便发生了一次大起大落的奇特的变化——“乒乓外交”使他一夜之间成了中国政坛上迅速升起的一颗新星,也酿造了他人生一个大悲剧。

就因伟大领袖毛主席一句话,庄则栋于1973年成了中共中央委员,1974年开始进入国家体委领导层,不到一年之后,只不过三十三岁,便官至国家体委主任,可谓年少得志,意气风发。不料,又不到两年之后,政治风云突变,“四人帮”于1976年10月6日晚上悉数被捕。当大多数中国人都在为粉碎四人帮而兴高采烈时,庄则栋却从体委主任高位黯然直落成了被监管分子。庄则栋无法明白自已何错之有,自己一心捍卫“毛主席革命路线”,怎么一夜间就变成了“篡夺党和国家最高权力”的帮凶?!1977年5月22日,又绝望又想不通的庄则栋用一根尼龙绳自杀,虽然没有死成,但此时的前世界冠军成了什么样子可想而知。

关押审查四年之后,庄则栋被发配山西等候结案,那是1980年10月。又过了三年,在1983年,庄则栋回到北京回到三十年前学习乒乓球的市少年宫任教。人生又回到原点,一切政治活动和荣誉都再也与他无关,包括纪念“乒乓外交”的活动。经过文革十年,庄则栋和钢琴家妻子鲍蕙荞的感情也破裂了,再生活在一起已经没有意义。最后,在1985年,他们二十二年的婚姻终于走到了尽头。当他离开鲍蕙荞家的那个小院子时,他的全部财产只够放一辆三轮车,这辆车还是他自己蹬着走的。他回到北京交道口他母亲的家里,住进了一间十平方米的小房子里。当然,在他的微薄的财产中,他还有自己视为最珍贵的当年他与毛主席、周总理的合影。

庄则栋和前妻鲍蕙荞。

在人生低谷中,幸好这时庄则栋遇到了他原先的球迷、日本姑娘佐佐木敦子。敦子小时候在中国长大,能讲一口流利的汉语。1971年中国乒乓队在名古屋比赛时,回到日本的敦子渴望见到第二故乡来的亲人,两次坐夜车赶来,见到庄则栋,第二年在东京又见到一次。此后十三年没有见过面,但敦子心里一直仰慕庄则栋。他们再见面的时候,庄则栋已经落难,年过四十的敦子从来没有谈过恋爱,他们自然很快便堕入爱河。但因为庄则栋的政治问题,两人的结婚申请竟遭遇到意想不到的难题,最后经邓小平亲自批准才得以通过。1987年12月19日,在敦子放弃日本国籍加入中国国籍并定居北京以及庄则栋同意不能出国这些条件后,他们终于成功举行了婚礼。敦子是个典型的日本太太,当初为了结婚,她曾专门在日本上过一个家政学校。在他们整洁温馨的家里,处处可以感受到女主人勤劳贤淑和二人世界的宁静祥和。就在敦子的爱心陪伴下,庄则栋走完人生的最后二十六年——敦子是他晚年黄昏的“长明灯”。

庄则栋和妻子敦子。

四

这许多年来,庄则栋总说,他要忘掉文革,不去想,也不去写,这段历史任由后人去评说。每天早晨,庄则栋都和敦子到小佛堂里双手合十敬佛祈福。他说他小时候曾经被班禅和达赖两位活佛灌过顶,所以一生做成两件大事:拿世界冠军和促成乒乓外交。

2003年9月,我在北京曾经专门去拜访过庄则栋。他送给我的书是他和敦子合著的《邓小平批准我们结婚》,书中当然不提他文革“飞黄腾达”的事。我们也不谈及。不过,我心里一直疑问:庄则栋可以彻底摆脱文革的梦魇吗?

庄则栋送给本文作者的书:《邓小平批准我们结婚》。

在澳大利亚以及西方其它国家,不乏各行各业的明星因为个人对政治感兴趣,而且实在有政治才干,进而通过个人奋斗,包括善于利用本身的明星效应,改行步入政坛,并取得出色的成就。最著名的例子是美国的里根先生。这位二三流的电影演员,竟华丽转身变成绝对一流的政治家,成了美国历史上杰出的总统,他的贡献甚至伸延到促成“柏林墙”的倒塌。中国的情况却不同。庄则栋便是一个很好的反面例子。

2003年的庄则栋,当时他开了一间乒乓球学校,看来还算踌躇满志。

这个原本单纯、热情、朴素的青年,在三十岁以前只是一个乒乓球天才,而对于政治,他的全部经验只不过是来自文革开始时每一个中国人所耳闻目睹的一切——政治就是站队,站错队就要倒霉。他看到,跟刘少奇,刘少奇一完下边就是一连串的大大小小的被斗得不可开交的“走资本主义道路的当权派”;跟林彪,林彪一倒他的“四大金刚”都全部落进“林彪反革命集团”。而这一切都是伟大领袖毛主席的英明决策。那么,跟着毛主席的夫人江青同志绝对不会错吧?这里有一件事是最致命的。1973年,庄则栋被派往“中央读书班”学习,学的第一个文件就是〈毛泽东致江青的信〉。毛泽东在这封日期定为1966年7月8日的信中,把他称之为“现在不能公开”的“近乎黑话”的内心想法当然也就是关乎中国全国人民命运的国家绝对机密都掏出来对江青说了,所以庄则栋把江青他们看作毛主席最信任的人来对待是最自然不过的。后来过了许多年,庄则栋回忆起都说,这个经历对自己影响“真是很大”。

江青当时着意培养自己人,而且要以最快的办法。她看中了年轻单纯的庄则栋。1974年12月庄则栋出任国家体委主任时,她告诉小庄:“你年轻,很多事情不懂,什么时候有问题找我们,都见。”可以说,当江青选择了他时,庄则栋已经无从选择。关于他的一句政治八卦开始在全国流传:“天不怕,地不怕,就怕江青半夜打电话”。青云直上的庄则栋成了江青的宠臣,或者不如说,成了一个工具,一个江青得心应手的工具。像那个年代许多被“四人帮”拉拢的干部一样,庄则栋上任后也着了魔似地推行“四人帮路线”,更换了很多干部,开始他所谓的“体育革命”。他后来说,“我有私心杂念,就是想要在复杂的政治斗争中跟对人,别犯错误。”不料正是跟了江青他们,一失足成千古恨,铸成人生大错。

五

俗话说,知夫莫如妻。庄则栋当上了中共中央委员,又做到了部长级别的体委主任,但鲍蕙荞凭着一个女人的直觉,对那些东西很不感兴趣。她一再提醒丈夫,要和江青保持距离,千方百计要把丈夫拖到她的安全岛上来,但庄则栋认为,跟着“第一夫人”,政治上安全。

在那个恶梦般的年月里,他们常常争执,鲍蕙荞常常伤心流泪。政治上的悲剧导致了家庭生活的悲剧,裂痕最后难以弥合。妻子觉得丈夫不是搞政治的料,这倒是其次,她感到最可怕的,是丈夫这个人变了,她最珍视、最喜欢的东西在丈夫身上没有了,而不喜欢的东西越来越多。从那时起,鲍蕙荞和庄则栋之间就有了分歧,感情也逐渐产生了裂痕。鲍蕙荞对那段日子作了这样回忆:

最初的那种幸福与甜蜜早已远离了我。我突然想起我生第二个孩子斓斓的时刻。那时庄则栋已是体委主任,他被那群没有人味的人绑上了战车、捧上了天,自己还在飘飘然之中。在分娩前,他匆匆地对我说:“我还要去会见外宾,我先走了。”我一个人留在医院,独自忍受了分娩时的担忧、恐惧和痛楚,眼泪禁不住流了下来。一个下午,迟迟不见他来,后来,他终于出现在产房里。他背着手,不像在看自己的妻子,倒像一个大干部在巡视工作,身后还跟着一位最能标志首长身份的随从。我实在感觉不到有半点温暖。当年那个真诚、热情、羞涩的青年,怎么在他身上连点影子都没有了呢?

十年“文革”,丈夫离她以及这个家庭越来越远。1976年7月28日,发生唐山大地震,举国震恐。鲍蕙荞拉扯着两个孩子,和三个七旬上下的老人,在王府井大街的红绿灯下搭了一个地震棚,住了两个多月,这段时间庄则栋居然也没有回家看过一眼。两个多月后,“文革”终于以“四人帮”倒台宣告结束。此后,虽然庄则栋隔离审查四年又发配山西三年,但可以说最艰难的时候已经过去了,为什么一定要离婚呢?鲍蕙荞作了这样的自我解剖,说:

我在最困难的时候没有离开他,是因为我的性格不允许自己那样做,不是出于爱情,只是一种道义上的责任。关于我的婚姻,我曾经在接受一家日本电视台采访时,做过一个比喻:我的家庭是一只小木船,在旋涡里头旋旋旋,最终虽然又旋出了水面,但船上的一切东西都和以前不一样了,不可能再回到原来的位置。

这个比喻可能只有切身体会的人才会想出,可以感受得到鲍蕙荞的无限惆怅。他们是在1959年维也纳第七届世界青年联欢节上认识的,当时大家都不到二十岁。1961年,鲍蕙荞在埃涅斯库国际钢琴比赛中获奖,在中国音乐界引起一阵的轰动;此时,庄则栋刚好第一次获得世界乒乓球男子团体和单打的冠军,一下子成为民族英雄和很多女孩子的偶像。1962年春节,在北京市委举行的春节联欢会上,两人再次邂逅,其后正式确定恋爱关系。当年,他们的爱恋曾引起多少人羡慕啊。真是一对金童玉女!可是,文革之后,当年的青春纯洁,锦绣年华,幸福向往,早已消逝得无踪无影……

六

庄则栋弄到妻离子散,甚至差点以自杀了结自己尚还年轻的的生命,他政治上的悲剧,家庭生活的悲剧,让人不胜感叹。但是,在毛泽东发动和领导的这场所谓“无产阶级文化大革命”中,多少民众受到惨无人道的迫害!比庄则栋更惨得多的悲剧千千万万,简直无法计算!就说当时的中国乒乓队,傅其芳、姜永宁、容国团等名将,庄则栋的教练和前辈,在文革中惨遭批斗,蒙受种种羞辱、冤屈,短短几个月内就相继上吊自杀了。

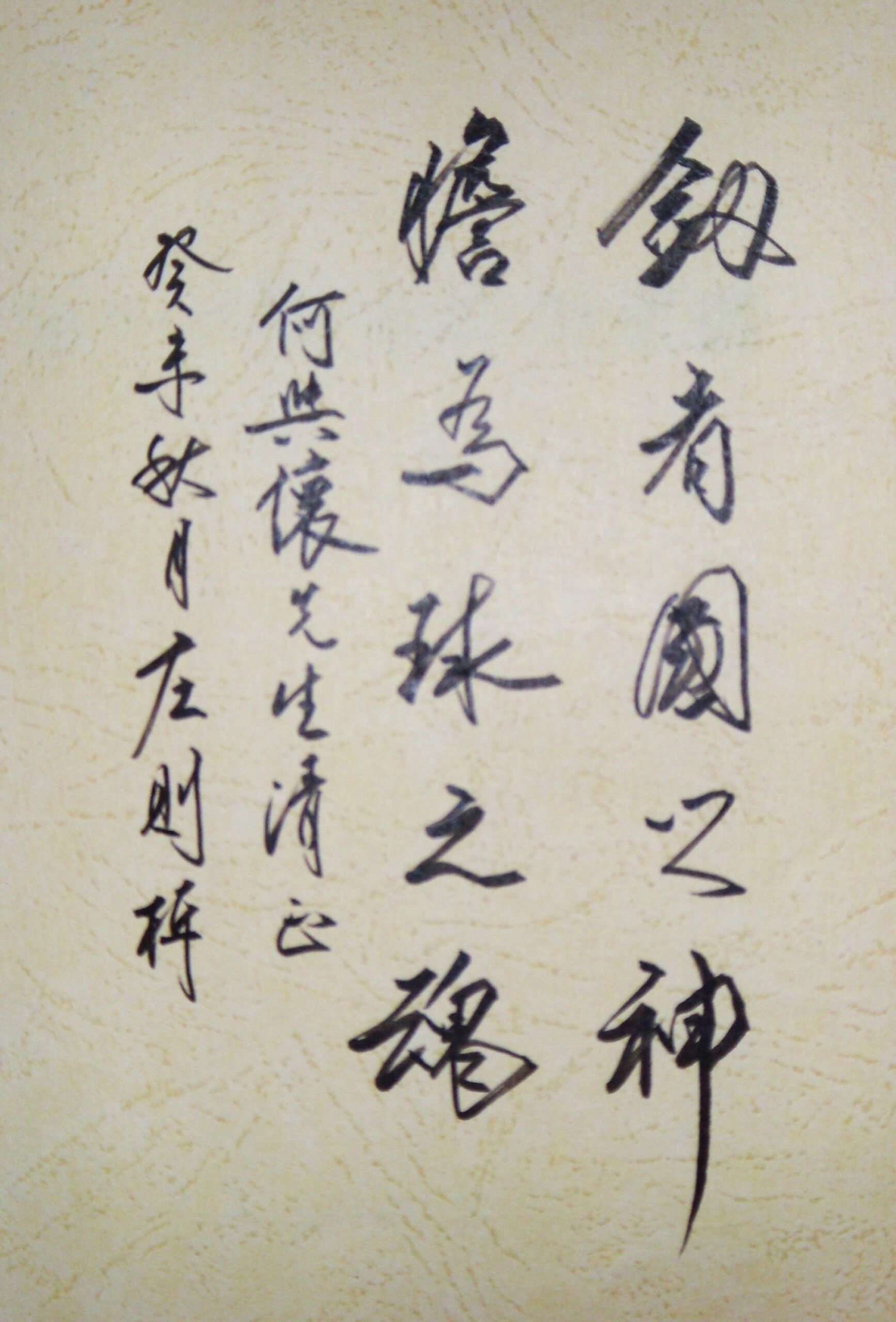

庄则栋写给本文作者的题签。

庄则栋说他要忘掉文革,不去想,更不会去写,以拜佛取得内心的平静。笔者作为一个同时代人,充分理解他的处境他的难处,但是,如果对他作更高的要求——他作为文革时期一个标志性人物,是应该有更高要求的——那么,他在历史面前,似乎欠缺了什么。不少人也有这个看法。例如,凤凰卫视的著名主持人陈鲁豫。她采访过庄则栋三次,她个人的感觉是,庄则栋对文革的这一段经历“没有反思”。他觉得政治就是跟人,跟对人,就往下走;跟错了,就倒霉。庄则栋给陈鲁豫讲过一件很具体的事,就是他特别敬重的大人物都可以随波逐流,都可以根据需要去表态,他“也就无所谓了”。

庄则栋庆祝七十大寿。

这就涉及到对文革的认识;涉及到对毛泽东的认识。今天有识之士都认为,文革是毛泽东极左路线不断恶化的必然结果;文革是无法无天,灭绝人性,是个人崇拜,是以无产阶级专政下继续革命的理论为最大特征的毛泽东思想的登峰造极。至于江青和毛泽东的关系,江青在1980年公审时用了一句既形象生动又透彻准确的比喻已经说得很清楚:“我是毛主席的一条狗,他叫我咬谁我就咬谁。”

不过,行文至此,我突然感到,也许,我们还是不应该因为庄则栋欠缺文革反思而把他视作一个死不悔改的罪人。看看这几年,薄熙来的“唱红打黑”这种文革借尸还魂的把戏不是还受到许多官员和民众热捧吗?今天即使在薄熙来经已暴露的罪行已属天理难容的情况下,不是还是有人叫嚷“当官要学薄熙来”吗?再进一步说,虽然三十多年前就明言要“彻底否定文革”,但三十多年来,文革却一直是一个不能摸触不能公开探讨的“禁区”,这不是当代中国政治生活中一桩很难自圆其说的咄咄怪事吗?再看看今天的中国,不少明星、名人像庄则栋一样,被挑选当上人大代表、政协委员,或安排在政府部门从政,他们不管在“两会”或在其它国内国际场合,经常是在简单地重复官话,根本提不出自己的什么见解。有一位被戏称为“活化石”的全国人大代表申纪兰,从1954年第一届连任至今2013年第十二届,而且以“当代表就是要听党的话”、“从来没有投过反对票”来标榜自己。这种天下罕见的类似的“奇迹”不是天天还在发生吗?庄则栋的感觉而且亲身证明了的感觉——政治就是跟人,跟对人,就往下走;跟错了,就倒霉,不是直到今天还是中国官场的金科玉律吗?多少腐败官员不就是因为“上面有人”逃过法律制裁甚至“带病”升官吗?

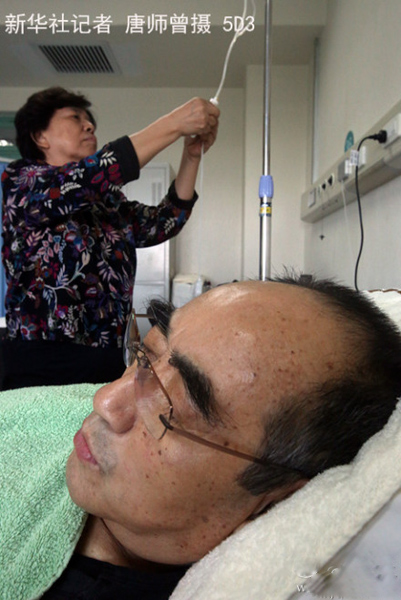

庄则栋在病床上。

既然如此,要求庄则栋深刻反思文革,意义又有多大呢?就让我们以宽容体贴之心对待这位乒乓天才吧。庄则栋临终前一天,当他急切盼望见到的大师兼好友范曾来到病榻前为他画素描时,竟然出乎在场所有人的意料之外,坚持坐了起来,极力睁大双眼,力求给人留下自己最佳状态的形象。就让我们记住他这种精神吧,就以范曾给他送来的题字纪念他:

“小球推大球,斯人永不朽”!

(2013年2月15日于悉尼,3月9日添加后记并作个别改动。曾发表于《明鏡月刊》2013年5月总第38期以及各地网站。)

后记:

北京时间2月28日早上,庄则栋遗体告别仪式在北京佑安医院举行。据冯翔〈不是功臣,就是囚犯?——庄飙记忆中的父亲庄则栋〉(《南方周末》2013年3月7日21版-22版)所写,那天,四十五岁的庄飙不停地奔走在医院大门口和太平间之间,去接一拨又一拨来参加遗体告别仪式的客人。9时30分,告别仪式开始。庄飙以长子之身站在父亲遗体身侧,与一个个来宾握手。他站在第二位。站在第一位的,是他的继母佐佐木敦子。他的母亲,已和庄则栋离婚二十八年、现已七十三岁的鲍蕙荞在告别仪式开始前就赶到了现场。庄飙搀扶着她,在数百名宾客注视下走进大厅。稍后,她在一位亲属搀扶下提前离开。

佐佐木敦子为庄则栋扫墓。(唐师曾摄)墓地位于北京昌平,墓碑最下方的石基上有“爱妻佐佐木敦子敬立”的字样。背面刻着:“在这里长眠着小球推动地球的人”。

来的名人不少:濮存昕、陈鲁豫、陈喆……但没有看见体育系统的人。人们问,庄则栋过去那些队友、教练、学生呢?国际乒联终身荣誉主席徐寅生、国家体育总局前副局长李富荣,均未出席。梁戈亮是受庄则栋恩惠的人,然而,缺席了。他很含糊地说“没有接到通知”。另外两位庄则栋在体育界的多年老友也都没有出席。有人私下表示接到了不得参加庄则栋遗体告别会的通知,但没有人愿意公开证实这条通知是真是假。他们都因为“种种原因”缺席了告别会,包括那些前天还说好一定到的,连飞机票都订好了的人。解释含糊不清:“这个事情,不好跟你讲是谁通知的……比较复杂。”

中国这些事情真的“比较复杂”,特别如果往其深层实质察看。我把庄则栋大起大落的人生,看作大时代剧变中的一个悲剧。在这个沉沦神州,除了那些以鲜血祭祀民主自由的先知先觉者外,还有一些被黑风妖雾裹挟到地狱的迷失灵魂。中国共产主义革命事业把人变成鬼,变成另一类祭品,庄则栋就是这样的一个代表。进而论之,中共可以调换主子,但它把人变成鬼的事业依然继续不变,而且还能变着花样,让可能的得宠的新鬼自以为不同于落难的已被抛弃的旧鬼。