1974年的12月3日午夜过后不久,顾准孑然一身在风雪飘零中去世。

对这位顾准,百度百科是这样介绍的:

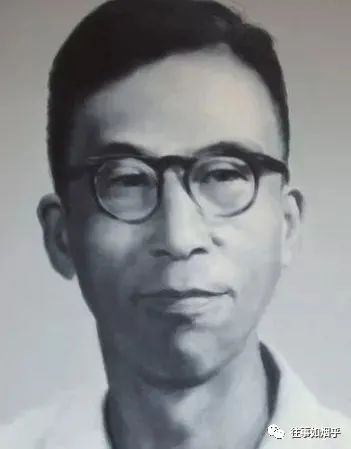

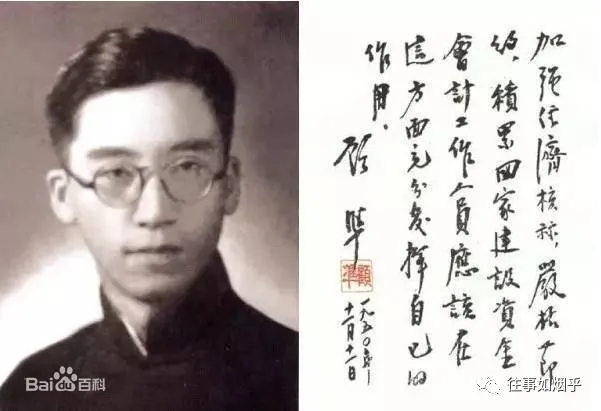

“顾准(1915-1974),字哲云,男,汉族,江苏苏州人,1915年7月1日生于上海,1935年加入中国共产党,1974年12月3日病逝于北京。中国当代学者,思想家,经济学家,会计学家,历史学家。提出中国社会主义市场经济理论的第一人。

“历任沪江大学、圣约翰大学、之江大学等校教授,中华民族武装自卫委员会上海分会主席、总会宣传部副部长,中国共产党江苏省委员会副书记,山东省财政厅厅长,上海市财政局局长兼税务局长、上海市财经委员会副主任,华东军政委员会财政部副部长,中国科学院资源综合考察委员会副主任等职。

著作有《中华银行会计制度》……《希腊城邦制度》《从理想主义到经验主义》等,译作有《资本主义、社会主义和民主主义》《经济论文集》等。”

01

顾准于1915年7月1日生于上海的一个小商人家庭,父亲陈文纬做棉花生意,后来破产而家道中落,身为二房长子的顾准随的是母姓。顾准在黄炎培创办的中华职业学校(今南京工业职业技术大学)勉强读了两年初中后,便因家境贫寒无力再求学了,所幸受到爱才的校长黄炎培推荐,十二岁时去了大名鼎鼎的潘序伦上海立信会计事务所当学徒,十五岁写出中国会计业的最早教材之一,顾准成了公认的“整个大华东地区找不出他这样有才干的人”。

此后七八年中,顾准在财经工作领域一路擢升,直到1949年解放上海后达到个人政治生涯巅峰,出任上海市第一任财税局局长,兼上海人民政府党组成员,兼华东军政委员会财政部副部长。

那一年,他34岁。

02

天才往往有重大缺陷。顾准不服管,顶撞领导的事情,从他十几岁当练习生开始就没有断过,不识抬举让他吃了很多亏。

1951年财政部想调他进京担任预算司长,陈毅曾征求他意见,他表示愿意留在上海,还对人说:“入了阁,就成为盆景,长不成乔木”。

顾准就连穿戴也不入时,在那人人穿黄布军装的年代,他却身穿背带裤,玳瑁眼镜!

性格决定命运,墙倒众人推,“木秀于林,风必摧之”,……这些古训都应在顾准身上。

顾准如今树大招风,又不善配合,结果风光没两年,他的人生就开始一路下滑往低谷跌落。

1952年2月29日晚,上海市委宣布顾准等8名高级干部为“三反”斗争中的“大老虎”,接受批判,“决定予以撤职处分,并令其深刻反省。”

撤职当天,他一句话不说在办公室坐了一个晚上,他的秘书陪着他坐了整整一个通宵,天亮之后,他使劲推开了门,走了出去。不知道这个热血青年头脑里在“反省”些什么?

顾准在日记里说,那段时间里“别无一事……夜不能成寐,卧听马路上车声杂沓,渐渐沉寂,到又有少数人声的车辆开动的声音时,也就是天色欲晓了”。

顾准成了“现行反革命”。那年,他37岁。

顾准一直不服,多次要求组织上给予复查,但均被驳回。再后来,顾准连请求的机会都没有了。

1957年,反右运动开始,顾准被打成右派,58年4月,顾准被开除党籍,5月下放农村劳动。

他腰不好,拿的又是短锄,有时只能双膝跪在泥里,靠双臂支撑着爬行,双膝破损,臂膀全部红肿了,手掌也血肉模糊,很难拿笔。但他写道:“也只是在这样的环境条件下,才有机会学习我国的农村经济这门课。”

1959年秋冬,劳动队三餐只吃红薯叶子,但在他眼里“已经是天堂”,日记的大量篇幅都在纪录他每天能找到的吃的,甚至偷的东西。他难以掩饰自己的卑微之感:“人变得下流了”。

食不果腹的情况下,顾准已经没有余心再像一九五六年那样为自己的命运感到激愤了,他在日记里写下所见的只是当时乡下的实际情况。

他写这些时“心脏一阵阵绞痛”。他当然有愤怒,但他不回避它,也不想装扮成漠然的旁观者,他只是从愤怒出发,向远处走去了。

他为饥荒遍野时却努力求温饱感到羞愧,但是,他说他要保存自己,“至少应该记下一个时代的历史,给后代一个经验教训。”

03

连贬数级的顾准,早已被时代抛弃,但也是从此开始,他的精神世界却宣告独立。

在农村劳动改造四年之后,1961年,顾准暂时被摘掉右派帽子,回到中国科学院经济所工作。这时候,他以每日超过10个小时的时间扑在办公桌前。除完成所里派给的会计研究任务,他如饥似渴地阅读各种哲学、历史、国际经济方面的期刊和资料,乃至当代西方学术最前沿的著作,为他日后光芒四射的思想做了铺垫。“从愤怒出发,向远处走去”是他的座右铭。

一月之后,他开始学习数学。受过西方经济学的训练,很容易得其要领,他为数理中的逻辑感到狂喜,以至于沉醉其中,深夜受寒……不久他开始研究西方史和中国史,正好又赶上中央党校在学术上的黄金时期,书尽管有限,但他已经可以直接阅读到凯恩斯和斯密的原作,自己动手改译资本论。

当一个人知道自己什么都干不了,也不存什么经世致用的念头时,功利也就自然消失,他只是以“不顾死活”的方式读书,作笔记,下蛮力,用笨功夫,来解开思想上的迷惑。

他无论如何在逻辑上不可能认同计划经济体制,“目前这一套规律,是独断的,缺乏继承性的,没有逻辑上的严整性的”,他断定这个理论体系是“注定要垮台的”。

他已经看到了那条醒目的红线,他在日记里规劝自己“可是不能继续弄了,再弄要出毛病的”,可是他还是情不自禁,又是痛痛快快地向“出毛病”的方向走去了。他使劲推开了马克思所说的“地狱与科学共用的大门”——这扇门一旦推开,从此不能再有任何怯懦和犹豫。

推门而入时,他已经看到了未来会发生什么,1964年,他精确地预言:“中国的政治空气的大改变将从一年以后开始”。“在屋檐底下躲暴风雨,一定要躲过去”,他告诫自己。

那是一个会把人席卷而去的时代,他怎么能在风暴中趴在地上紧紧扣住这两颗石子,而不被吹走,甚至连气息都不沾染?顾准后来说过,这一年的生活让他养成“读史”的习惯。这种习惯的好处就是“样样东西都要自己学着去判断”。

但是,命运偏偏与顾准作对,他终于没有躲过暴风雨,终于没有等到那一天。

正当他全身心地在思想的隧道中单兵掘进的时候,因为与张闻天、孙冶方的私交和工作关系,而张孙二人政治上又出了问题,顾准又一次被打成右派,成了全国唯一(没有之一)两次被打成右派的人。

就这样,1965年春,顾准在家中被再次带走下放劳改。

1960年之后,到他第二次被划为右派为止,将近十年,顾准没有日记留世。只能找到他的纪录片段。所以,文革中红卫兵让写他罪行交代时,他在自己的大字报上只写了两个字“读史”,贴在墙上。

文革初期,在河南明城,外调人员要他写材料说明某人过去和国民党有瓜葛。顾准说,从来不知道这件事。对方当即打了他一个耳光。他干脆把脸送过去。对方一连打了十几个耳光之后,终于打不下去了。

与他一起下放的吴敬琏说:“我也还清楚地记得在一次无端指摘他‘偷奸耍猾’的地头批判会上,他冒着雨点般袭来的拳头高昂头颅喊着‘我就是不服’时的神态”。

他可以接受自己是牛鬼蛇神和反革命,但他不接受道德上的泼污。

04

他的妻子汪璧,原名叫方采秀,结婚的时候,他们都在做地下革命工作,顾十九岁,她二十岁,一起流亡,他当时发表文章的笔名多是“怀璧”,情意拳拳。顾准说过,她是他唯一可倾诉一切的人。

他被撤职后,“我对她说有些寂寞之感,她说读书了就不寂寞了,这是对的”。

每周六,她都准备一册小说读给他听,他喜爱《安徒生童话》。她出差,他在日记里写“郁郁寡欢”。他被打成右派到商城后,日子已经难熬起来了。“接秀信,语句公式化,来商城后第一次半夜呜咽”。

这话让人心碎。她让顾准用自己的四十元的生活费买书,她自己的工资用来抚养五个孩子和一个老人。他记下唯一忘忧的时刻,是雨雪中的凌晨四点半,在外厨房帮着烧火,“火大,有幸福之感,一时脑袋中想起想写的东西都忘却,简直是陶醉了”。

顾准的母亲这时已经八十多岁,在屋子里只语无伦次地重复一句话:“我怎么还不死呢?我怎么还不死呢?”他从被关押地回来把母亲送到山西的妹妹家,临走的时候,他的母亲“死死地盯住他看了半晌”。

那是他们母子的最后的诀别。

大雪的小年夜,妻子提出离婚,他痛快地答应了。方采秀给家人的信中曾说,一旦摘帽,可以立即复婚,顾准对此抱着迷信般的希望。他们商量过,为了保护孩子,宁可让他们认为父亲是错的。

他们之后只见过一面,看见她满口的牙都脱落了,嘴瘪着,一脸病容,极度憔悴。

冬天冷,顾准写信说回来取衣服,到了门口,发现所有的衣物都被放在门外,门关着,他久敲不开。走的时候,他把一张存折和粮票从门下塞了进去。回到单位,他收到一张四个孩子签字的脱离父子关系的纸,把他的户口和粮食关系也转来了。他在日记里写写道:“从此以后,就连他们每月寄粮票来的字迹也看不见。我想念他们。”

1969年,他预感到妻子出事了。

是的,她已经不在了。汪壁是因为被揭发在五年前曾经帮助“反革命分子销毁资料”而自杀的,她把他的所有手稿用水浸湿,揉烂,再放到马桶里用水冲下去,资料太多了,以至于全楼的下水道都发生了堵塞。

她的遗书只有一句话:“帮助反革命分子销毁材料罪该万死”。她对孩子都没有留下遗言。儿子说,她离婚是为了我们孩子,内心非常痛苦,在提出离婚之前,已经有自杀的念头。只有顾准明白“她已经实在支持不住了……”

他写道,知道死讯后,“我就去打饭来吃,吃了几口饭,悲从中来,脸伏在饭盆上失声大号……但我还是抑制住,努力要把饭吃完,我要活下去……”

在那之后的日记里,他再也没有往年的汪洋恣肆,几乎看不到他任何个人化的议论和描述,仅有三次从梦里“痛哭而醒”的纪录,都是关于妻子的回忆:“此生所有欢乐场面,都是她给的。”

据骆耕漠回忆:“那时,顾准手头拮据,却买了一盏有两个绿玻璃灯罩的双头台灯。问他,为什么买两个头的灯?他只是沉默,不回答。后来我们才知道,他是为了纪念死去多年的妻子汪璧,仿佛妻子仍旧坐在他的对面。”

吴敬琏说:“就是他生命的最后一天。他还跟我说了一句,他说他一辈子只爱过一个人。”

顾准临终前,签了认罪书,他哭了,他说这对他是奇耻大辱,但也许能改善孩子们的处境。

顾准在三里河的中科院大楼里工作过,他的骨灰有一半就撒在附近的河里,因为暮年时,他常常在这条河边上漫步,他那时仍然穿着背带裤,一直戴着一顶从旧帽子上拆下来的白布衬里,没人知道为什么,也没人问过,他也许是为妻子服丧。不知道在这条河的边上,在他的头脑暂时歇息的时候,暮色四合中,他一个人走回去的时候,是怎么样的无望和悲怆?

但那还是1974年,他的孩子没有在他临终前来看他。

12月3日,一个大风雪天,他去世了。“我已经原谅了你们,希望你们也原谅我。”这是他最后一句留给孩子的话。

05

顾准是1972年夏天回到的北京的。他的妻子汪璧已经在四年前自杀,而子女们与他断绝了父子关系。他如一只丧家之犬,只好住在中科院的一间斗室中。在生命的最后两年里,他天天跑北京图书馆,大量阅读与做笔记。

黑暗如磐,一灯如豆,顾准在思想的隧道中单兵掘进。

他在和弟弟的通信中,用“热恋般的热情”写下厚厚的笔记,用他说的“穷根究底的笨拙憨态”,写下《希腊城邦制度》《从理想主义到经验主义》。吴敬琏说,他对一切的研究其实都指向“娜拉走后怎么办?”——无产阶级的革命之后,政治和经济向何处去?

顾准自己写道:哪怕在这个深夜,只有我一个人还在读书写字,人类就还有救。

从文革开始之后,顾准与中科院经济所的同事们被集体下放到干校劳改。那些日子,无论是夏天还是秋天,他头戴宽边草帽,脚上穿着破绿军鞋,整天奔忙在贫瘠坚硬的田地上,做着毫无效率可言的农活,他瘦弱的身影在辽阔的华北平原上显得那么的渺小和可笑,没有人知道,在这具已经被抛弃的躯体内正流淌着一股倔强而清醒的血液。

这时候的顾准,早已经不是过去的那个顾准了,苦难让这个人的灵魂变得更加的纯净,而思维的深度更是让他超越了所有的同时代人,这位早年的会计学教授开始向上追溯,他研究先秦的韩非子、荀子,研究中世纪以来的法国革命史,进而上溯到希腊的城邦制度,他想要搞清楚人类在追求民主制度时所面临的种种抉择与思考方式。

1974年11月,顾准自知末日即将降临。当时,那场“浩劫”似乎还没有任何终结的迹象。就在秋风萧瑟中,顾准把44岁的“干校棚友”吴敬琏叫到病房,他冷静地说,“我将不久于人世,所以要趁说得出话的时候与你作一次长谈,以后你就不用来了。”在这次长谈中,顾准认为中国的“神武景气”是一定会到来的,但是什么时候到来不知道,所以,他送给吴敬琏四个字:“待机守时。”

十多天后,顾准去世,吴敬琏亲手把他推进了阴冷的太平间,这位日后中国最有影响力的经济学家回忆说,“这是我有生以来的第一次亲眼目睹一个活生生的生命悄然而逝。而消逝的,竟然是这样一个疾恶如仇却又充满爱心、才华横溢、光彩照人的生命,不能不使人黯然伤神……我在回家的路上就是觉得顾准就像是一点点温暖的光亮,但是他走了,然而我想,他还是给我们留下了光亮。”

顾准用自己的苦难经历讲述了生命的坚硬和韧性,讲述了绝望的不存在。自1952年之后,他就被那个时代所抛弃了,随后的22年里,他的生活凌乱而惨淡,他的身份卑贱而可鄙,他的声音低微而怯弱,他被昔日的同志所厌恶而显得多余。但是最终,他的存在成为那个时代的最后一抹尊严。

我们无从知道:如果他有一个还算平静的时代,有一张书桌,他将能创造出什么?

几乎就在他埋头工作的同时,写出过《通往奴役之路》的英国人哈耶克正因他的捍卫自由市场经济的主张成为西方声名最隆的经济学家,他将在1974年获得诺贝尔经济学奖,在全球思想界,对僵硬的计划经济制度的彻底清算已经进入了倒计时。

改革开放后,当吴敬琏成为中国市场经济改革的先驱后,他说:“顾准改变了我的全部人生”。

1980年2月9日,顾准被“恢复名誉,彻底平反”,当日,中科院为他和妻子汪璧召开追悼会。顾准最终成了那个没有到达目的地的人。

06

反思顾准的挨整,虽然每次都有具体的原因,但却都是无理的,荒谬的。然而,在当时,却又是必然的,或者说是顺理成章的。顾准天性不合时宜,卓尔不群,才华过人而又好学深思,思想使人受难,受难又反过来使人进一步思想。几度挨整,推动着顾准越来越深入地反思自己曾经为之献身的革命,而且,他的反思并不是就是论事,浅尝辄止,而是进一步深究使他受难的哲学基础和历史根源。

上世纪八十年代,中国开始了重返人类文明主流的社会转型和政治转型,为了推动这个进程,一批知识分子,成了走在民族觉醒的前列的燃灯者,他们以自己的智慧和勇气,擎起了照破黑暗、引领未来的火炬。然而顾准却在曙色微露之前,告别了这个世界。虽然如此,他的思想,却参与了民族觉醒的进程,他的遗著,就像火种,被后人用于点燃火炬。在今后中国文明的进程中,顾准的思想还会发出显现出它的光芒。

“文革”初期,孙冶方坐牢之前,曾与顾准一起住牛棚,一起劳改。顾准对孙冶方说:“反正我是受了那么多罪,再也不要连累你了。我的手上没有血。”这后一句话,大概只有度过非常年代的人才明白它意味着什么。在历次政治运动中很多弄潮者们都收获了一身污浊,再也难以清白,很少有人活出了自己,但顾准在最黑暗的年代能够反思革命、理想主义,是一个圣徒。李慎之说,顾准就是中国20世纪六七十年代唯一还像样的知识分子。

1994年9月,《顾准文集》出版,1997年9月,《顾准日记》出版。顾准的书籍出版后,在中国的知识界、思想界刮起了“顾准旋风”。李慎之先生说,顾准其实是拆下自己肋骨当作火把,用以照亮黑暗。

Modified on 2020-12-05