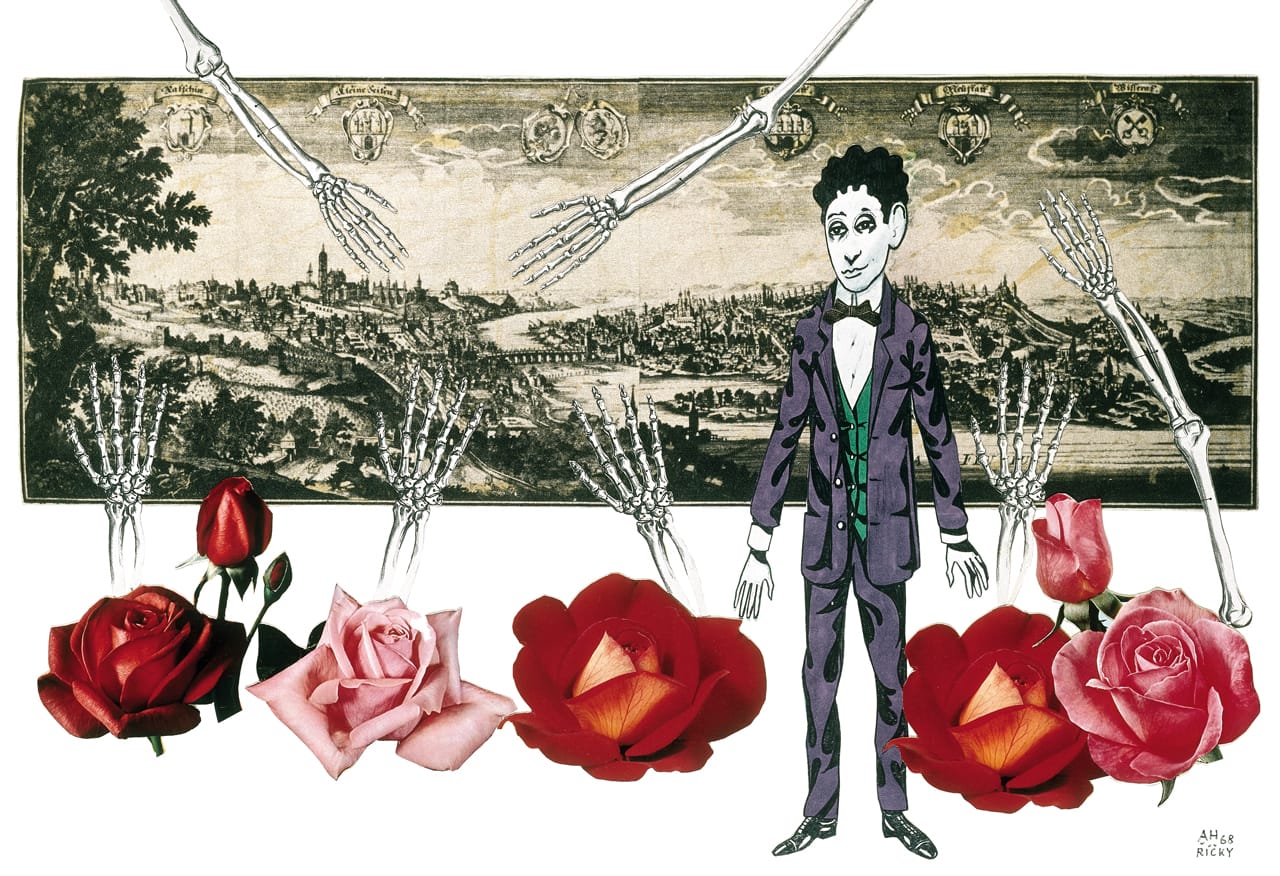

Image: Franz Kafka by Adolf Hoffmeister, Stále ohrožená Praha, 1968 (Wikimedia Commons),《布拉格,永遠的威脅》,1968年(維基共享資源)

一百年前,弗蘭茨·卡夫卡(1883-1924)在維也納附近的療養院去世時,他幾乎不為人知。1917年被診斷出患有肺結核後,他痛苦地在日記中一頁又一頁地描述自己在三十多歲時遭遇的文學癱瘓。有人稱卡夫卡為「有寫作障礙的散文桂冠作家」。卡夫卡三部不朽的小說——《審判》、 《城堡》和《失蹤者》(後來又名《美國》)——在他去世時都未完成。這些小說得以面世,全靠卡夫卡的朋友、編輯、曾經的大学同學和文學遺囑執行人馬克斯·布羅德的努力。正是由於布羅德,這些傑作才得以以我們所知的形式問世。

布羅德本人是一位多產、知名但終歸匠氣的作家,他將自己這位朋友的才華視為「人間奇蹟」(「ein Diesseitswunder」)。不僅如此,布羅德保存了卡夫卡所有未發表的小說(以及他的日記、素描本、筆記本和信件),他還在1939年帶著這些作品逃往巴勒斯坦——將所有東西塞進一個手提箱,在納粹佔領布拉格的當晚「消失」到他救贖的應許之地。

(卡夫卡自己的家人就沒那麼幸運了:他的三個姐妹、叔叔齊格弗里德和另外六位親屬都在大屠殺中喪生。)

然而,儘管卡夫卡的全球讀者永遠欠布羅德一份人情,布羅德的行為卻在某種程度上背叛了他的朋友。卡夫卡在病逝前燒毀了90%的手稿;他的臨終遺願是讓布羅德「無一例外地」銷毀剩下的手稿。布羅德早些時候曾警告卡夫卡,他不同意朋友對自己未發表作品的貶低,隨後決定無視朋友的請求。(布羅德後來表示,如果卡夫卡真的決心讓其餘作品被燒毀,他「應該指定另一位遺囑執行人」。)但如果我們感謝布羅德讓幾乎所有現存的卡夫卡作品得以保存——除了卡夫卡自己保存的少數短篇小說,如《判決》、《飢餓藝術家》和《變形記》——那麼我們也要感謝布羅德對卡夫卡作品進行的編輯,儘管這些編輯工作大大偏離了原始草稿。

布羅德在很大程度上通過對卡夫卡作品的深度修訂,使卡夫卡聞名於世,從更改標題,到重新排列章節和段落順序,甚至「填補」細節,等等。最終,無論我們對布羅德對待朋友的行為有何看法,後世認識的「布羅德的卡夫卡」都是布羅德創造的。

你最好的朋友的背叛能成為你得到的最大恩惠嗎?這無疑是一個卡夫卡式的問題。這也是卡夫卡讀者在今年卡夫卡悲劇性去世百年之際,以及在中歐各地紀念他現象級全球影響的國際紀念活動(如達斯·卡夫卡年)中思考的眾多問題之一。

書頁背後的人

卡夫卡於1883年出生於捷克共和國(當時是奧匈帝國的一部分),獲得了法學學位但從未從事法律工作。相反,他在工人事故保險協會找了一份保險代理人的工作。他將業餘時間都用在寫作上。

這位體弱的保險代理人意外地身高六英呎,是一位熱愛自然和戶外活動的人,經常徒步鄉間,熱衷於游泳、劃船和騎行等各種運動。他是一位終生素食主義者和動物權利倡導者,一位技藝精湛的鋼琴家和熱心的歌劇觀眾。猶太讀者常常驚訝地得知,卡夫卡對意第緒語文化有濃厚興趣,學習希伯來語,認真探討猶太復國主義,甚至早在布羅德移民到巴勒斯坦二十年前就曾考慮移民到委任統治下的巴勒斯坦。

不那麼令人驚訝的是卡夫卡的另一面:內向、極度私密和矛盾的一面。當他不享受戶外活動或寫作時,卡夫卡經常與布羅德一起光顧布拉格的夜總會和妓院(布羅德編輯卡夫卡的日記時刪去了任何同性戀暗示或對妓女的提及)。然而,卡夫卡的內心生活無疑是痛苦的——這些掙扎標誌著讀者所認識和珍愛的卡夫卡。也許比任何其他作家更能體現局外人的神話:白天被靈魂摧毀的保險代理人的雙重生活折磨,夜晚則是想要成為藝術家的卡夫卡,被對女性愛意的強烈渴望和對內心守護靈的堅定承諾所困擾。

卡夫卡害怕公開演講,避免了所有公開朗讀作品的機會(儘管布羅德報告稱,他私下在朋友面前的朗誦非常生動)。三十多歲時,卡夫卡寫了一封103頁的《致父親的信》。他交給母親遞送。(但她從未這樣做。)在這封信中,卡夫卡將所有的焦慮、挫折和執著歸咎於專制的父親赫爾曼·卡夫卡,這封信的發表很快引發了對卡夫卡的弗洛伊德和精神分析解讀。他被認為是充滿羞恥和內疚的痛苦靈魂,其作品代表了一種報復性的「象徵性弑父」。(《判決》講述了一位兒子探望生病但「巨大」的父親,父親判他「溺水而死」。故事以兒子從橋上跳下結束。)

對卡夫卡進行「傳記」和「精神分析」,這只是對他和他的作品附加的眾多解讀中的兩個。弗蘭茨·卡夫卡的無數「變形」爭奪著注意力。有存在主義卡夫卡,象徵著荒誕和無底深淵的無神世界,由讓-保羅·薩特和阿爾伯特·加繆推廣。有宗教卡夫卡,神秘寓言的作者(「寫作是一種祈禱形式」),由C.S.劉易斯慶祝。有「猶太人」和半猶太復國主義者卡夫卡,由改革猶太教領袖德國拉比利奧·貝克倡導;有被納粹和斯大林主義者禁封、被漢娜·阿倫特和阿瑟·科斯特勒(譴責斯大林的審判為「卡夫卡式」)尊崇的反極權主義卡夫卡。有現代主義卡夫卡——戰間期布拉格的霍爾頓·考菲爾德——被現代主義大師加布里埃爾·加西亞·馬爾克斯認可的異化青年的叛逆英雄。還有馬克思主義卡夫卡,絕望地反對官僚資本主義巨獸的奴隸,與之對比的是「親資本主義」卡夫卡,盡職盡責地撰寫保險報告,渴望過上有妻有室的中產階級生活。

在文學界之外,卡夫卡崇拜者包括音樂家(平克·弗洛伊德的專輯《牆》,其令人毛骨悚然的曲目《審判》;菲利普·格拉斯的同名歌劇)和電影製片人,包括大衛·林奇(「我覺得唯一一個可以成為我兄弟的藝術家是卡夫卡」)和斯坦利·庫布里克(影評人發現「卡夫卡式」在「庫布里克式」中)。庫布里克本人稱卡夫卡為「本世紀最偉大的作家和最被誤讀的作家」。

伴隨著現時代對卡夫卡的熱議,我們也迎來了許多後現代卡夫卡——其中包括種族主義、猶太同化、移民不公、動物試驗和「物種主義」的批評者(引用於《給科學院的報告》中,一個學術猿猴在科學會議上發表的人類化演講)。還有卡夫卡,殘障人士權利和跨性別平等的支持者(「生活在六條腿的狀態下會是什麼感覺?」一位在「變形記」專題討論會上發言的演講者問道);此外,還有支持無限制基因研究的卡夫卡(「CRISPR基因編輯和‘變形記’」是牛津大學6月份關於卡夫卡的專題討論會的標題)。

《變形記》是培育新卡夫卡預言的最大文學精子庫,其主人公格里高爾·薩姆薩一天早上從「令人不安的夢中」醒來,發現自己變成了「一個巨大的害蟲」。這個詞在翻譯中被各種解釋為蟑螂、昆蟲、糞甲蟲、害蟲和寄生蟲。德語短語的字面意思是「巨大的害蟲」:卡夫卡似乎故意將這種模糊性作為薩姆薩故事中夢境展開的一部分。

1960年代,由於我導師和親密朋友、維也納移民瓦爾特·索克爾(Franz Kafka: Tragik und Ironie, 1964)的開創性研究,精神傳記的卡夫卡在歐美學術界得到了供奉,而21世紀則見證了一個此前被忽視的「幽默的」卡夫卡的出現。這是由德國學者兼傳記作家雷納·斯塔赫倡導的卡夫卡,他撰寫了三卷本的卡夫卡傳記。斯塔赫指出,卡夫卡鮮為人知的《布拉格及其周邊指南》是與布羅德合作撰寫的一本旅行指南,作為賺錢計劃,其中包含許多關於他們家鄉布拉格的內部笑話。故事如《布盧姆費爾德,一個年老的單身漢》充滿了荒誕的魔幻現實主義色彩,一對彈跳球跟踪了這位受驚的單身漢;同樣,喬瑟夫·K.在《審判》中試圖通過向機器人警察出示他的自行車執照來證明自己的身份,這無疑是喜劇的解脫。

所有這些「變形」之所以成為可能,甚至可能成真——甚至是不可避免的——是因為卡夫卡寫作的獨特風格和質感。庫布里克正確地指出,在卡夫卡的筆下,「故事是奇幻和寓言的,但他的寫作是簡單直接的,幾乎是新聞式的。」卡夫卡用純淨、基本、不加修飾的布拉格德語寫作,這種德語如此純淨——部分原因是他與德國和奧地利的語言和文學主流隔絕——以至於幾乎沒有任何具體細節。這種純粹的風格舍棄了關於人物和地點的描述性細節;甚至沒有姓氏。「模糊的清晰性」,埃里克·海勒在他的《卡夫卡》(1974)中如此形容。這種清晰性使得卡夫卡的作品易於理解。

雖然閱讀卡夫卡容易,但要「理解」他幾乎是不可能的。彷彿有意識設計的一樣,卡夫卡的模糊性如此嚴格和細緻,以至於他的故事逃避了每一次抓住意義的努力。這可能更應該稱為「清晰的模糊」,因為區別、永遠迷人的特點無疑是名詞,而不是修飾語。感覺和感性,是的,但不能以任何確定和穩定的方式提取和持有意義。因此,卡夫卡的多重身份——每一場關鍵的運動、學派和季節都有一個卡夫卡。

弗蘭茨·卡夫卡,散文作家中的百變王

鑑於卡夫卡的句子像天線一樣在不可理解的高度滑行,讀者處於與經典、孤獨的卡夫卡英雄相同的位置:他自欺欺人地認為他「知道」卡夫卡的意義,但他實際上並不知道比約瑟夫·K.或格里高爾·薩姆薩更多的「發生了什麼」。這一切看起來如此清楚——然而呢?這是一個夢嗎?噩夢?它是超現實的;神秘的;無法解釋的。在沃爾特·本雅明撰寫的卡夫卡去世十週年的早期評論之一中,本雅明認為卡夫卡寫了「寓言」,其意義

永遠不會被解釋所耗盡;相反,他採取了一切可以想像的預防措施,以防止對他的作品進行解釋。人們必須小心謹慎地找到自己的方式……[卡夫卡的]每一天都使他面臨無法解決的行為問題和無法解釋的交流問題……

諷刺的是,卡夫卡所謂的採取「一切可以想像的預防措施,以防止對其作品的解釋」卻產生了無限的解釋。宇宙幾乎不可能創造出一個更適合象徵與法國解構主義的詮釋方法相關的不固定、無基礎的解釋深淵的作家。如果卡夫卡不存在,後結構主義者將不得不發明他。

然而:某種程度上似乎不可避免的是,21世紀還將見證「卡夫卡人工智能項目」的到來。其目標?實施GPT-4以「完成」卡夫卡的未完成作品,並「填補」其敘事的空白,以減少或消除其模糊性。據報導,研究人員在新版本的GPT-4《審判》的編寫上已經取得了很大的進展。

K世代?

卡夫卡在2024年不僅是一個全球性的存在,而且是一個炙手可熱的當代人物。與其說是卡夫卡繼續與21世紀生活對話,不如說是世界越來越「卡夫卡式」。沒有人比卡夫卡更能抓住我們這個時代獨特的專注性和怪異性。正如W.H.奧登所說:「他是與我們時代關係最近的藝術家,就像但丁、莎士比亞和歌德與他們自己的時代的關係一樣。」

例如,在6月3日卡夫卡百年紀念的前夕,當曼哈頓陪審團對唐納德·特朗普的審判做出裁決時,一些《審判》的讀者首先想到的是,約瑟夫·K.不是別人,正是前總統、現被定罪的罪犯唐納德·特朗普。一位德國博主尤爾根·斯普蘭格代表美國數百萬特朗普的支持者寫道:

《審判》每天都讓我想到特朗普在曼哈頓的審判。就在昨天,判決結果出來後,特朗普在他的社交媒體網站[Truth Social]上發帖:「罪行是什麼?我具體被指控了什麼?」毫無疑問,特朗普從未讀過卡夫卡的《審判》,但主角向法院提出了同樣的問題。這是我讀過的最恐怖的小說,任何珍惜自己自由的人都會感到恐懼。」

同時,在蘇格蘭一家強姦危機中心的紀律聽證會上,當一名女性質疑允許「跨性別諮詢師」與女性倖存者一起工作的政策時,「卡夫卡式」這個詞被用來形容此次聽證會。今年6月,歐洲頭條新聞報導,一本《審判》被顯眼地放在俄羅斯反對派領袖、普京的直言不諱的敵人阿列克謝·納瓦爾尼的聖地,他今年神秘地、在被卑鄙對待的情況下去世,享年47歲。《審判》今年在英國和印度的卡夫卡紀念活動中被改編為舞台劇。背景是新冠封鎖令下的軟禁,所有這些都神秘地「遵循科學!」的規定由無名的「科學專家」發布。

今年春天,一個卡夫卡「異化應用程序」走紅。一位捷克女孩「米萊娜」作為「卡夫卡世代」的代言人走紅,她坦言自己認同格里高爾(「弗蘭茲」),因為她也「經常覺得自己像個蟲子。」她認同格里高爾的困境:「他面臨的第一個也是最艱難的考驗是起床。我們這個年紀的人可以理解這一點。我經歷過。」多虧了米萊娜和志同道合的粉絲,格里高爾/弗蘭茲已經「變形」成了數百萬TikTok粉絲的心頭好。

卡夫卡的警句和名言也被青少年女孩在TikTok上熱烈引用,#kafka標籤的瀏覽量超過14億。他被珍視為愛情詩人,浪漫書信的西拉諾·德·貝熱拉克,他的台詞與無數幾乎不識字的男人在約會網站上的無聊短信形成對比。一位女性崇拜者寫道:「卡夫卡是我的最低標準。在一個男人達到我的卡夫卡標準之前,我不會和他約會。」另一位說:「每次看到他的照片,我總想哭。看到他的臉,我就感到難過。」在捷克語中,「卡夫卡」這個名字意為「寒鴉」(一種小體型烏鴉)——通過將卡夫卡與埃德加·愛倫·坡的《烏鴉》聯繫起來,一些粉絲情人產生了保護性的「永不再來」的鄉愁。

然而,並非所有女性都對卡夫卡著迷,或對他的歷史感興趣或同情。在卡夫卡年期間,卡夫卡也成為最新的取消對象。在二月份,一位反色情倡導者發表聲明稱,卡夫卡從未結婚,常去妓院,並且是色情片的癮君子。儘管後者的說法存疑,但這篇帖子——最初用巴西葡萄牙語發表(證明了卡夫卡引發的全球興趣)——在英語和德語網站以及葡萄牙語網站上迅速傳播,引發了「取消卡夫卡」的浪潮。

然而,「取消卡夫卡」的喧囂是短暫的。早在六月紀念活動之前,這一風波已經平息。相反,卡夫卡似乎越來越被視為千面多形的變色龍,一個身在世上但又不完全屬於世上的人:一個悲喜劇作家,用他的傳記作家雷納·斯塔赫的話來說,「向讀者展示在當今的世界上不致陷入瘋狂的可能性。」

原文鏈結:https://www.americanpurpose.com/articles/the-metamorphoses-of-franz-kafka/