1月15日凌晨,白桦先生在上海逝世,享年八十九岁,知道他的人无不感到哀痛,而钦佩之情也油然而生。

一

1995年新加坡作家节期间, 本文作者何与怀博士和白桦先生的合照。

我在1995年曾经和白桦先生相处过好些天。那年新加坡作家节,白桦先生应邀来访(一起来的还有复旦大学陈思和教授)。当时我在新加坡工作,熟识新加坡大学中文系系主任王润华教授,他是新加坡作家协会会长,担任作家节主办者,便请我这个朋友帮忙接待,每天陪白桦到各处参加活动。

1995年新加坡作家节期间,白桦先生到新加坡大学中文系系主任、新加坡作家协会会长王润华教授家中做客(后排中:白桦;前排左起:陈思和、王润华、何与怀)

我记得白桦在多次演讲中说他是一只“不合时宜的公鸡”,别的公鸡大概到了五点钟开始啼叫,他可能三、四点钟就已经叫了,打扰了主人的春梦,使他们很不高兴。白桦在演讲中还形容中国历次政治运动就像“剁肉”。每次当权者都会选择好要被剁的肉,同时又布置好一批剁肉刀。他常常成了被剁的肉,这当然很痛苦,但他还是非常庆幸地表示,自己从来不曾当过剁肉刀,没有做过任何伤天害理的事。白桦的演说很动情,我不知道新加坡那些年轻的听众是否完全明白,但对我这个经历过毛时代尤其文革的人,听来真是感触万分,而且今天回想起来更甚。看看这位著名剧作家、诗人、小说家、散文家的一生,如人们所说,他真可称得上是中国文化界的焦点的一个代表,是世事沧桑中“苦难一代”的突出代表,是二十世纪下半叶中国作家的孤独代表。他是“新中国”五十年历次政治运动的“全陪”,从胡风冤案、反右、文革到反对资产阶级自由化、清除精神污染、六四风波……等,一次也未漏网,是全程受难者。这位唯美、唯艺术、唯爱的文学家,却很不幸,在一个又一个的政治灾难中饱受煎熬,承受着人们无法想象的重负。

二

其中,直接以白桦为唯一靶子又堪称全国性的政治运动是对他的《苦恋》的批判。

本文何与怀作者博士论文第五章论述“白桦事件”。这是此章目录。

1982年我离开中国到新西兰奥克兰大学读博士,在这之前一年,就碰上这个大批判——我称之为“白桦事件”,后来在我的博士论文第五章中作了论述(论文出版时的书名为Cycles of Repression and Relaxation—Politico-Literary Events in China 1976-1989,即《紧缩与放松的循环:1976至1989年间中国大陆文学政治事件研究》),在我出版的英文词典中也有“白桦事件”等相关条目(书名为Dictionary of the Political Thought of the People’s Republic of China,即《中华人民共和国政治文化用语大典》)。

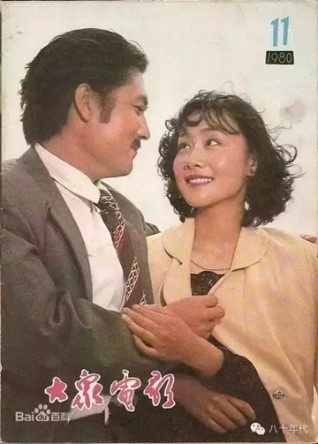

《苦恋》拍成被禁电影《太阳和人》。这是当年的海报(画家袁运生绘制,唯一一份样张。)

白桦的《苦恋》剧本发表在1979年9月出版的《十月》杂志第3期上,据此摄制的电影改名为《太阳和人》,导演是长春电影制片厂的彭宁,在1980年底完成。剧本写了归国画家凌晨光一生的遭遇。如同千百万中国知识分子的命运一样,文革浩劫使凌晨光一家的命运堕入谷底。在他生日那天,被打得遍体鳞伤,此后,他被迫逃亡,藏身芦苇荡,成为一个靠水中鱼虾及老鼠粮生活的荒原野人。剧终时,雪停天晴,凌晨光的生命之火却燃尽了,虽然在这之前“四人帮”已经倒台。

《苦恋》不但描写了文革的苦难,更严肃地指出了苦难的根源——毛泽东个人崇拜。有这么一个场面:小晨光在庙宇里看到一座金身佛爷的脸是黑的,便问老和尚:“为什么这个佛爷这么黑呀?”老和尚回答:“是善男信女的香火把它熏黑的……”这个影射让人印象非常深刻,人们不但联想到毛的罪恶,也联想到众多善男信女也许包括自己把佛爷熏黑的“香火”。

1980年《大众电影》刊登的《太阳和人》剧照。

这个悲剧还有一个焦点:凌晨光女儿星星觉得在这个国家已经不能容身了,决定和男朋友到国外去。凌晨光表示反对,女儿反问父亲:“您爱这个国家,苦苦地恋着这个国家……可这个国家爱您吗?”凌晨光无法回答。

结尾写了临终前凌晨光在雪地里爬行,寻找他的人们发现他时,他已经是在一个大问号的那一个点儿上冷却了身体,他两手尽量向天空伸去,两眼睁着——他用最后一点力量,在雪地里爬出“一个硕大无比的问号”,这和剧本开头引用屈原《天问》中“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的话,前后相互呼应。在拍摄中间,中宣部部长王任重派人到现场传达指令:你们这个戏,别的地方暂时我不管,结尾那个大问号不能拍。因此,在送审的电影版本里,问号变成了一串省略号。不料这又成为新的罪状——“这部电影很恶毒,对着红太阳打了六炮”。

当局在全国知识界文学界思想界发起了对《苦恋》的大批判,批判白桦违反了“四项基本原则”。1981年夏天,邓小平召集主管意识形态的领导人,非常严厉地指出:

无论作者的动机如何,看过以后,只能使人得出这样的印象:共产党不好,社会主义制度不好。这样丑化社会主义制度,作者的党性到哪里去了呢?有人说这部电影艺术水平比较高,但是正因为这样,它的毒害也就会更大。这样的作品和那些所谓“民主派”的言论,实际上起了近似的作用。

一锤定音。白桦的《苦恋》被判了死刑。

三

1989年,天安门民主运动爆发,白桦是年59岁,仍如年轻人一样,充满爱国激情,带头和上海作家协会同仁上街游行。“六四”镇压之后,白桦自然脱不了干系。1993年5月他到悉尼访问时,有人问他写作情况,他叹了口气,委婉地说:

“我住的是玻璃房,一举一动都有人盯着,毫无隐私可言,生活在这样的环境里,哪有什么心思写作,更何况写出来的东西也发表不了!”

但是,白桦绝对没有屈服。在他晚年的时候,浑身伤痕的白桦,还做了一件让中国许多诗人深感汗颜的事——从1997年7月15日到2007年7月15日,他以整整十年时间毅然完成了265行长诗:《从秋瑾到林昭》。

秋瑾何许人也?这位辛亥女杰,于1907年7月15日凌晨,因组织光复军起义事泄,从容就义于绍兴轩亭口,年仅三十二岁。林昭何许人也?她被人称之为“中国圣女”,于1968年4月29日,以所谓现行反革命罪被绑赴上海龙华机场执行枪决,终年三十六岁。这两位女杰,虽然时空相隔,却仿佛死于同一个刑场,同一个刽子手。秋瑾死后一个甲子,她在西湖西泠桥附近的坟墓,因经常到西湖行宫游乐居住的毛泽东埋怨自己要“和坟墓为邻”一句话,竟被炸毁了。林昭在苏州有一个衣冠冢,但当局如大敌般防范,不许人们祭拜。林昭在今天的中国政治语境里,是一个禁忌。

这两位女性都是为了中华民族而死的,获得了白桦极高的尊重与敬仰。清代诗人、诗评家袁枚说过:“人必有芳菲悱恻之怀,而后有沉郁顿挫之作。”白桦创作《从秋谨到林昭》这首长诗正是这样。他,初衷是感动,然后是构思,最后是思考。这十年的情感常常让他不能自已,经过十年的孕育与洗礼,长诗终于棱角丰满地横空出世。从诗中可以看出,其实白桦表达的,是一种很基本的要求,他守望的只是剩下的一条底线,可是,非常不幸,这条底线在世界有些地方仍然高不可攀。诗的最后一节喊出:

把黑色的白还原为黑!

把白色的黑还原为白!

还中国以真实!!

还林昭以美丽!!!

白桦在获奖演说中,这样形容秋瑾与林昭:

她们用鲜血的醒目色彩提醒我们记住她们美丽的面庞!她们用鲜血的醒目色彩在二十世纪的史册上书写了中华民族的尊严!她们用鲜血的醒目色彩让我们记住她们的来路和归途!她们用鲜血的醒目色彩让我们记住她们的潇洒身影!她们用鲜血的醒目色彩让我们预见她们必将复活的日子!

白桦用了五个“鲜血醒目”的句子,几度泣不成声……

中国重要的诗评家都说,白桦的政治抒情长诗《从秋瑾到林昭》,是当代中国诗坛上出现的一首闪耀着炫目的思想光辉和艺术特色的难得的杰作,它以震撼灵魂的大气魄,为世人呈现秋瑾与林昭的“鲜血的醒目色彩”。此诗所代表的是中国知识分子——中国人的最高良知,是人类灵魂的最终颤动!就这首诗所达到的思想高度和艺术深度而言,它抵达一个几乎空前的水平,将在中国诗史上,占据重要地位。

四

白桦在他八十岁那一年,曾写了《八十年一梦》一文,回顾他的一生,并讨论了一个对他也对中国文化人很重要的问题。

电影中凌晨光被批斗。

文章开头,白桦就说,他和所有中国文化人一样,有着来自传统的先天缺陷,有一个极为简单的命题,需要在观念和实践上有一个清晰的解答,那就是“爱国与忠君”。

白桦谈到上个世纪七十年代末他那部电影剧本《苦恋》。剧本里,白桦只不过提出了一个天真烂漫的问题:“您爱这个国家,这个国家爱您吗?”不料这却成了掀起大批判的一个焦点。批判者气势汹汹写文章的时候,在向上级汇报的时候,还耍弄了一个小小的“技巧”,把白桦写的“国家”改成“祖国”。这句台词传到邓小平那里,便变成了“我爱祖国,祖国爱我吗?”其实,“祖国”者,祖邦之国,不以阶级和政治的不同而改变其本邦名分;“国家”者,政治帮派的控制机器,一时一地而非永恒。在任何一个民族的语言里,“祖国”和“国家”都是截然不同的概念。如果再说到“政治帮派”(政党),那它即使夺得政权组成政府执政,也不能等同整个“国家”,更不能代表“祖国”!

关于“爱国与忠君”这个命题,白桦不无痛心地说,在许多中国人心目中,确实是“一日不可无君”,就像毛驴的脊背上失去沉重的粪筐一样,时刻都不得安宁。中国的智慧有意无意都在为帝王献策,甚至很少考虑自己对自己有什么期待,甚至连自己的存在都忘得干干净净。白桦提到中国近代史可耻的一章:辛亥革命以后,革命党人拱手把大权让给袁世凯。袁世凯登上总统宝座仍嫌不够,经过三年筹划,居然在辛亥革命之后的第五年即1916年元旦登基称帝。虽然很快遭到共和人氏的激烈反对而颓败,但是,许多中国人心中的九龙宝座,并未从此崩塌。

白桦说得太对了。他回想年幼时每当看到袁世凯称帝、张勋复辟的史料,总觉得实在滑稽可笑,可是后来他就笑不出来了。历史的诡谲在于,有时竟然会出现令人口呆目瞪的重演。白桦年幼时觉得滑稽可笑之事,在文革时期出现了——毛泽东个人崇拜登峰造极,这个“伟大领袖”被全党全军全国亿万民众拥送上高高的神坛上。而文革之后五十年,竟然又有人取消宪法规定的任期制,梦想再作毛泽东。

到了“文革”后期,白桦开始独自反思自己的一生,开始有了疑惑。正是因为有了反思、疑惑,所以能够写出《苦恋》这部杰作,真实地概括了中国知识分子的命运,深刻地批判了现代个人迷信;而且把其批判性保持到晚年,写出感天地泣鬼神的《从秋谨到林昭》长诗。

今天,《从秋谨到林昭》不为当权者待见,《苦恋》这部一开始就被尘封的影片看来更难以重见天日,但是,白桦这两部作品却越来越显示出其非凡的意义。

人们惊奇地发现,《苦恋》具有极其准确因而极其可贵的预言性——

剧本在结尾,写了凌晨光用最后一点力量,在雪地里爬出“一个硕大无比的问号”。这个“?”问号的悲壮感太震撼了,这就是“天问”,这个“天问”直到今天还属无解。在送审的电影版本里,问号不让表现,于是这样处理:一切安静下来,一个太阳,一枝风中芦苇在日轮里飘摇,然后画外配以定音鼓,一声强击,一个点出现,连续六声强击,省略号六个点出现在银幕上。这也是甚具力量的神来之笔——确实是“对着红太阳打了六炮”。这个“红太阳”遗害至今,“六炮”实在打得痛快。最令人钦佩的是,白桦把凌晨光的死亡安排在所谓“四人帮”被“粉碎”之后。电影剧本中,飞翔的雁群在天空写成大大的“人”字,从开头贯穿到凌晨光的死去,最后,只见“一枝芦苇在风中晃动着,坚强地挺立着……”这种含蓄的寓意,更加深了对凌晨光的死的渲染。这太有预言性了,很让人深思。当年,重新上台的当权者把文革的一切灾害苦难都说成是“四人帮”以及“林彪反革命集团”造成的;他们的覆灭,文革的结束,就好像从此万事大吉。这几十年中国发生的事,证明这是弥天大谎,凌晨光们的悲剧,还在不断发生。

而《从秋谨到林昭》,此诗的最后一节如火山爆发般喊出:“把黑色的白还原为黑!把白色的黑还原为白!还中国以真实!!还林昭以美丽!!!”这俨然时代的最强烈的呼喊。如何实现?白桦早已在《八十年一梦》中说了:其实,一百年前已经有了答案——“那就是走向共和”。

五

白桦先生遗像

2019年1月15日凌晨,白桦先生终于走了。

澳大利亚华人文化团体联合会在白桦先生追悼会上送的花圈。

白桦先生,这只“不合时宜的公鸡”,生前在一次接受未被整肃前的广州《南方都市报》采访时,不无伤感地说:

“我在‘文化大革命’那样严酷的环境下还是很乐观的。但是,我现在反而不那样乐观了。中国的机器运转得很缓慢,我童年时的向往,看来这辈子是看不到了。”

本文作者何与怀博士在悉尼举行白桦先生追思会。

一语成谶。但这又何尝不是中国人不得不承受的痛苦的现实?!终于,他的生命走到尽头,“童年时的向往”好像作了一场梦。但是,在凌晨离世的白桦,就像他的《苦恋》人物凌晨光一样,留给世界的却是黑夜将尽时最早出现的一道光亮,必将激励人们思索中国的未来。而白桦,将会在未来再生,“复活必然成为一个庄严的节日”,犹如他在1989年6月6日写于上海的《再生》诗所预言:

对于在十字架上流尽鲜血的上帝,

死是漫长的疼痛的熄灭,

是人世苦难的集中体验,

是大悲意念的最后完成。

对于在风雪中终于倒伏的小草,

死是暴虐下的极度屈辱,

是难以瞑目的强烈愤怒,

是千万次抗争经验的积累。

但上帝和小草都能够再生,

当春水从人们眼中涌向大地的时候,

上帝微笑着从十字架上走下来,

小草挺起最柔弱也最具韧性的腰肢,

复活必然成为一个庄严的节日,

欢歌一如生命,无所不在。