西关少年解书剑,

鲁连辞亲烟尘曛。

意气突崛向谁是,

苍茫却忆白将军。

陆校观兵传语知,

征蓬朔鼙客行迷。

奈何旌旆转胡天,

忍看铁衣近郊畿。

西域回回入西域,

鸿雁雍雍悲绝漠。

策马都护作哥舒,

一骑飘飖下疏勒。

己丑易帜占星变,

赤子多情应天灾。

何事诤语封急右,

百花杀尽黄花开。

叹君强作蝉声唱,

风中那堪白头吟。

讵知天道真萧索,

东望中原暮霭生。

振翮冲天归大化,

世间信无丁少斋。

后记:一个抵抗遗忘的人

他是从家族记忆中消失不见的人,人们缄封了他的一切。在某些机缘下,漏出只言片语,也是感慨万端。我第一次听说他的存在,是那部轰动一时的《血战台儿庄》上映后,其时,正值两岸关系解冻,影片一洗国民党军队旧日的灰暗荧幕形象,真实还原了那些血性男儿在抗战中的忘我牺牲。这部突破禁忌的鸿篇巨制在当年也算风靡一时,我先是在军区礼堂观看了彩色大荧幕的影片,后来,又在奶奶家的那台十四寸黑白电视上看到了它的播放,爷爷看后,情难自已,不禁讲说到我的大舅爷爷也是一位抗日军人!那时,我很疑惑,在我的印象里,我只有一位频相往来的“二舅爷爷”,这破土而出的“大舅爷爷”是何人也?大人们心有余悸,欲言又止,他们如何向一个七岁的顽童解释清楚那些曲折纠葛、反复无常的历史。

又过了许多年,我才从家人们挤牙膏式的断续讲述中,理清了历史的脉络。这位出走的大舅爷爷,生卒年不详,他乃是我祖母的长兄,名叫丁少斋,毕业于济南一中,是抗日救亡运动中投笔从戎的那批回族青年中的一员。他南下后,由于关山迢递、烽火连天,家人对他在抗日战争中的军旅生涯所知甚少,只笃定地知道他成为了一名黄埔军校生,从东海之滨远游至帕米尔之巅,戍守在天尽头的喀什噶尔,1949年新旧更替之际,升任骑兵团团长。

从南下抗日,到西去戍边,这位丁少斋的人生不可谓不传奇,他是家族百年来不世出的人物,是从城市边缘的阡陌巷道间、从古老的沉郁里升起的星盏,但与无边无际的黑暗相比,他虽璀璨,然又微弱,终将沉落到吞噬星空万物的虚无中去,剩下的光阴又将按照世界古老的惯性运行。

爷爷很崇拜他的这位从未谋面的大舅哥,无论风云如何变幻,家中一直秘藏着丁少斋自新疆寄给内弟的书信、照片,其中既有他和妻子张秀英的合影,还有一张我未及见到的戎装照,那张照片在文革中被悄悄地焚毁了,只因那身笔挺的戎装是标准的国民党将校呢制成的。家人说不清丁少斋是何时入疆的,也说不清他所属部队的具体番号,但从邮路畅通这点推测,似应是在1946年后发生的事,这也是国民党第42军骑9旅骑兵团派驻喀什的时间。如果说丁少斋入疆的时间更早,也不会超过1944年,在此之前,新疆是盛世才的天下,国民政府在玉门关那一头没有一兵一卒。

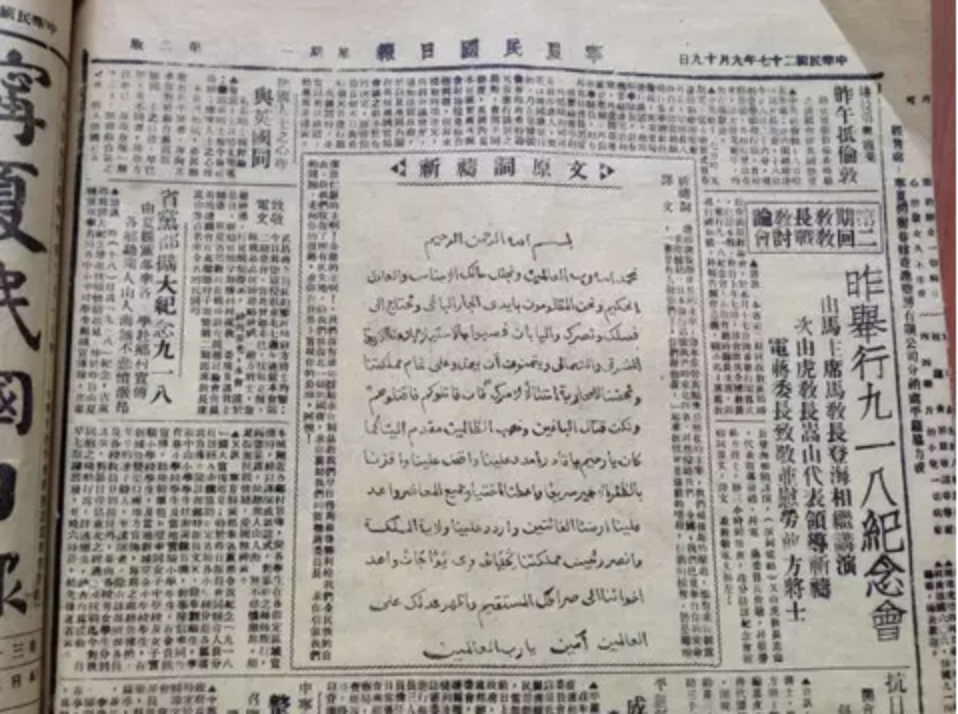

自进疆后,丁少斋开始与家乡鱼书频传,他在西域成家立业,娶妻生女,诸如此类事项都曾向远在济南西关的双亲大人禀报,书信中还提及在当地与金子常阿訇的交往,并直言有事可找他帮忙。金阿訇是济南西关传承上百年的“金家店”清真道堂的传人,彼时抗战胜利,其正在迪化清真南大寺教长任上,他乡逢旧雨,二人应有一番交集,也为后事留下一段难解的公案。

有待揭开的公案又岂止一桩。十多年前,电视剧《潜伏》热播时,家人还说起丁少斋的妻子张秀英就是地下党。而且不止于此,祖父生前就曾多次与我说起过,丁少斋的岳父解放前是迪化地下党的负责人。这么复杂的背景一下子让这位国民党军官的身份与立场变得扑朔迷离起来,多少年后,回望历史深处的那个人,也让人感叹,那真是一个谜一般的存在!造物在一个他所钟爱者的身上倾注了多少笔墨,那远非是对凡夫俗子的潦草勾勒,大多数人无声无息地活着,无声无息地死去,在无远弗届的虚无之力面前,他们静默屈从,不肯抵抗分毫,死去不久,就自这重归喧嚣的人间一一湮灭。

1949年是一个大关口,对无数人如此,对丁少斋亦如此,何去何从是摆在每个人面前的问题。他显然在身边人的影响下做出过抉择,否则,也不会在部队起义后从营长一职提升为副团长,但命运之海再次展现了它波诡云谲的一面,他手下的一个连长率兵(据回忆是“二连”)哗变,他也因此被关押,虽然最终证实他与叛乱无关,但经此波折,这个人似乎已窥见前路的凶险,向上级提出转业地方。

人总在试图逃离自己的命运,试图夺路而逃,但又在与命运的交手中屡战屡败,这已是抗争者的极限。丁少斋转业到了地方,据说是成为了乌鲁木齐新华书店的一名负责人。奶奶生前常说,大舅爷爷是家里字写得最好的人,解放前的家书里都是一纸潇洒的行楷。一个解放前的高中毕业生,又经过了黄埔军校的锤炼,在那个普遍文盲的年代,他身上的知识分子的烙印必定醒目,无论是在国民党还是共产党的营垒里。

上世纪五十年代中期(大约是在1955年),丁少斋曾有一次归来的机会,家人接到电报,前往盛夏的火车站,在车厢门口见到的却似乎不是丁少斋,来人据说是一位路经此地的阿訇,受委托捎来一些无外乎葡萄干之类的特产。火车鸣笛离去,消失在一片灰黑的煤烟里。随后到来的时代很快掀起了大规模的反右运动,丁少斋那样的人,那样一个沉迷于种种情怀的人,即使身处文明的荒漠之中,也力图有所为有所不为,他不懂得和光同尘,用那个时代的语言描述,就是脱离了群众,与其他三百万不觉悟的知识精英一起,再次罹难。更何况,作为国民党老兵,他还有一顶人手一份的“历史反革命”的帽子。

之后的历史就是音信两绝,但双亲尚在,还在苦苦追问。1961年前后,金子常阿訇从狱中归来,爷爷的岳父、我的老姥爷前往探望,并询及儿子的下落,得到一个意外的答复:并不认识丁少斋。每当爷爷言及此,都耿耿于怀,但他并不知道1958年前后和金阿訇的无妄之灾。后来,作为一个进过监狱的政治犯,每当我浮想往事,都不免惨然一笑,我也曾被问及一个个人名,不认识的回答是一个受难者为这个即将毁灭的世界唯一能做的挽救尝试了。

他因某种意识形态的影响而离家出走,二十年后,又在某种意识形态里下落不明。我不想套用宣传的标准,说自己的大舅爷爷是个英雄,但他确实是一个悲剧,一个淡漠的几乎被遗忘的悲剧。据说丁少斋的父亲并不赞成自己儿子的冲动,在那个老于世故的人看来,那只是年少轻狂。谁没年轻过,想当年这个从相片上看到的身穿长袍马褂的中年绅士,也应是上海滩上的一号人物。我很小的时候,爷爷就指着墙上的相片,一脸自豪地将他岳父的故事和名字告诉了我,那个人叫丁鸿昌,大字不识,却做到了洋行买办的位置,衣锦还乡后,在济南杆石桥外置下了成片的土地与房产,晚年就“吃瓦片”。自九一八事变后,丁鸿昌看到的国内局面是,几乎所有的头面人物都在保存实力,选择做不抵抗将军,当日军终于抵达黄河北岸时,往日不可一世的省军隔河放了几炮,在济南城里烧了几把火,搞了个“焦土抗战”,就溜之大吉了。在这样的情况下,这些还未成年的孩子在他眼中不过是瞎胡闹,当炮灰。可丁鸿昌并无法阻拦,当时遍及全国的回族社区里面涌动的抗日救亡浪潮,与各地声名狼藉的政府当局无关,而是另有势力,这里就不得不提及白崇禧将军,没有他的号召与协助,哪里有那么多的回族文化青年南下投考黄埔军校?当我因反对“国有难,回必乱”的论调而被捕入狱时,心中奔腾着一万只草泥马。

金阿訇和老姥爷在1961年前后脚都走了,风暴掀起的滔天巨浪一浪高过一浪,世上只剩下一些牵线木偶和孤魂野鬼罢了,已无人再去打听丁少斋,直到上世纪八十年代初的一天,新疆革命军事法庭派人来济,找到我奶奶,宣布撤销强加于丁少斋同志身上的不实之词,称这位消失已久的人是“起义功臣、爱国将领”。奶奶怔而无语,此时,这些不速之客突然又开口问到,丁少斋可曾回到济南?这句话一下子激怒了奶奶,“我们还向你们要人呢,你们怎么问起我们来了?!”这次仓促而怪异的见面不欢而散。

2007年新疆一份杂志组织作家笔会,会后我只身前往南疆寻找丁少斋的足迹,很遗憾,不仅找不到个人的一星半点记忆,连宏大的历史都变得闪烁其词。我发着烧,折返乌鲁木齐。然而,我并没有放弃寻找丁少斋的努力,曾做多方打听,但人们听完我的故事,往往笑而不语。这样的故事于他们司空见惯,有些朋友还是故事的主人公,他们的父辈就曾是劳改犯、国民党军官,既有马家军又有中央军,林林总总,五花八门。当人们无能于大难,对自身命运的嘲弄就成为那些被凌辱者、被压迫者以及奴隶们的常见症候,像我这样曾经书生气十足的人,面对生命的黑色废墟,也多了一些黑色幽默的成分,也许,这是投向人对人的残忍与不公的唯一的诅咒。

我曾在二道桥附近的南大寺礼主麻,置身于人山人海的沉默又嘈杂的信徒中,寻找不到一丝想象中的“血脖子教”的风采,我略感失望,但还是提起精神,向人们打听金子常和丁少斋,当听说我来自金子常的故乡,人们待我如上宾,执意请我回家“吃果子”。新疆的老回回依旧是回回,他们不知道多少历史,但血脉里奔腾着烈马。

多年后,我见到了金子常阿訇留在济南的一位女儿,耄耋老人精神矍铄,两眼放光,她年轻时是回民中学的老师,给我讲述了一些往事。抗战结束后,金阿訇入疆,接受祖产,并扩建了南大寺,这其中丁少斋是否起到了什么作用?已永远成为了一个谜。

近半个世纪了,丁少斋一直是我心中无法参透的念想,他在人心里时起时落,却不肯沉没。我以为这是神意,冥冥之中,那个得到护持的人在抵抗世间对他的遗忘,他始终像一道光照向人性深处的懦弱、背叛与不义。我曾想象1955年那个火车上的人也许就是隐姓埋名的丁少斋本尊,既然司法当局都已不知道他的去向,他应该是完成了自己的肖申克的救赎,愿这只沙漠里的火凤凰浴火重生。