重读《野草》,在床上。

熄了灯,我梦见自己在做梦,一个长长的怪怪的梦……

(一)

斗转星移,沧桑不知已大大变化了多少回。都说而今又进了盛世,而且是空前的好日子。遇上好年头,奇闻异事自然层出不穷。

这里说的是一位海归的博士,因为还在待业,有一日闲来无事翻阅报刊,忽然看到有一篇文章回忆道,鲁迅的晚年已经清醒地预见到中国的未来。他对冯雪峰说:你们会得天下。但对自己的命运却很不看好,甚至近于悲观。他说:那时,我就会穿黄马褂在哈同路扫大街。这个问题一时惹得文人们争论不休。他们有根有据地展开了种种想象,提出了种种假设,打开了笔仗,而且都振振有辞。好像谁不赞成自己的就是不懂鲁迅,简直就缺少与时代同步的思辨能力,甚至没有研究鲁迅的资格。

科学是讲究实证的,博士以为不能仅凭推测,应该把鲁迅克隆出来,让他和现实真的见上一面,看看到底会怎么样。

正应了那句俗话:只有想不到的,没有做不到的。在今天,有了钱什么都好办。博士申请到一个项目,这经费足够他花一气的。他想,好在鲁迅还有很多遗物在,克隆起来该不难。

给了与鲁迅相关的管理人一笔好处费,很容易弄到一根头发。

(二)

一个鲁迅先生,被复原的,活的。博士端详着这个刚克隆出来的鲁迅,想了想,“先生,您是不是应该到文化部去报到?”鲁迅有点惊奇:“什么?报什么到?还文化部?”博士说:“您早就是领导了,有的人说您至少得定个副国级。”“哈哈!”先生天真而爽朗地笑了,“那么我的批判,我的怀疑,我的摩罗诗力应该定多少级呢?”习惯于常规的博士一时想不明白。鲁迅先生郑重地告诉博士:“我正要感谢你呢,你把我变成了一个常人,变成一个自由人,让我主宰着我自己。”这番话让博士开始悟出了一些东西。

鲁迅的第一个念头是“回到时时记忆的故乡”去看看。博士说这不难,只是不能再坐木船,乘火车便当多了,何不坐火车呢。鲁迅道:“也是。”他自然不是守旧的人,并不想在木船上去回味当年的情调,他急于知道的是今天。

乘上崭新的高铁快车,转眼到了绍兴站。真是今非昔比,宽阔的站前广场对面矗立着豪华的玛格丽特酒店,旁边是家乐福超市,一派现代化的繁荣景象。站上人流涌动,进城打工的农民熙熙攘攘,旅游团的队伍跟在打小旗的导游小姐后面穿梭往来。鲁迅,而今已经是这座城市的名片,被尊为形象代言人。鲁迅路从西到东,贯穿市区,成了最繁华地段。鲁迅故居,鲁迅博物馆则是绍兴的标志,围绕它大作文章,兴盛起来了各行各业。百姓们可以不知道秋瑾、徐锡麟、蔡元培,但没有不知道鲁迅这个文人的,因为全城上下由鲁迅而大大受益。这么荫及乡里的盛况鲁迅生前恐怕是绝没想到的。

然而对身旁走过的这个不起眼的小老头,谁都没有跟巨大宣传墙上伟岸的鲁迅像联系起来而多看他两眼。在急匆匆的人流中鲁迅险些被挤倒,而并没有谁道个“对不起”。博士倒是很为照顾不周感到歉意,赶忙搀扶着先生,寸步不离。

此时,忽见一个形容枯槁衣衫褴褛的老妇人,她跪在车站大门旁向行人哭诉着什么,地上铺着一张可能是好心人替她写的状纸。过路的旅客对这些似乎都已司空见惯,匆匆走过,去干自己的事,谁都没心为这个老婆子耽误宝贵的时间,因为时间就是金钱,这个真理早已深入人心。鲁迅先生却不能不动心,他第一眼就认出来了,不禁在心里喊道:“这不是祥林嫂吗!”她确实是祥林嫂,当然,她更老得不成样子了。

博士急忙说:“先生您别动,我去看看。”一会儿,博士回来告诉先生,原来是祥林嫂终于弄明白,她的阿毛并没有让狼吃掉,而是被王胡拐卖到了山西,现在还在几百米深的煤窑里干活儿。王胡这些年混成了黑社会头子,开了一家劳动中介公司,在当地颇有势力,一百个祥林嫂也别想告倒他。祥林嫂靠好心的乡亲凑钱上北京找信访办告状,谁知刚到北京站就让截访人员认出,他们牢记上级指示,不能让这种人给首都添乱,于是相当人道地把她遣送回绍兴,扔在火车站。因为他们早已接到王胡手机通知,而祥林嫂的特征家喻户晓,是很难漏网的。

“我真傻,真的,”只听她在远处用已经干哑的嗓子哭诉,“我单知道在北京能讨个公道……”

鲁迅先生按不住满腔怒火,回到旅店奋笔写了一篇《祝福续篇》。放下笔才想起《新青年》、《晨报副刊》、《东方杂志》等编辑部已无处可寻,竟不知如何发表才好。

(三)

早上一起来,博士就问鲁迅:“先生,今天的活动您打算怎么安排?”

“我们上市中心看看吧,那家咸亨酒店不知道还有没有?”鲁迅又想起了他在《孔乙己》当中的描写了。

“咸亨酒店?”博士用手机查了一下,“还在,还在,而且现在是城市的景点呢!”博士提议:“咱们坐乌篷船去吧,乌篷船在绍兴简直就像威尼斯的刚朵拉,怎么能不坐一回呢!”

鲁迅也想重温一回儿时的体验,于是二人就在乌篷船上了。

乌篷船仍然保持它的老样子,否则难以坐稳了文化遗产的位置,但黑胡胡的,显得少了点儿亮色,于是特意点缀了几盏小红灯笼,插了两面小红旗。

不一时,船停靠在咸亨酒店附近。远远就看得见酒店外有两三层楼高的一块超大屏幕,上面就是鲁迅小说里描写的孔乙己,他身材高大,脸色灰白,一脸蓬乱的花白胡子,穿的还是那件又脏又破的长衫。

广告商搞了个高科技,孔乙己的形象一分钟变一次,他的另一个形象则满脸红光,穿的是紫红绸缎的长衫。孔乙己现在已是咸亨酒店的形象代言人,这代言人自然不是白当的。

酒店仍然保持当年的曲尺形柜台,摆放着几张做成古旧模样的八仙桌,传统的大碗黄酒和茴香豆还在卖,喝酒的多半是不大富有的游客和农民工。

今天是个特殊的日子,酒店挂了一条长长的横幅,上面写着“恭贺孔老雄文荣获金奖”几个金色的大字,红布映衬着闪闪发光。

有意思的是酒店的面子和里子完全两样。走进古朴的店面,穿过一扇玻璃大门,里边是一个开阔讲究的大厅,这就是《孔乙己》里说的长衫主顾们踱进去要酒要菜慢慢喝的所在。今天已经大了许多而且气派非凡了。

酒店的主人不是别人,就是曾经吊打过孔乙己的那位何家老爷的家奴阿义。如今“吊打”的事谁也不要再提了,孔乙己也忘记了,虽然心里有时不免愤愤,然而形象代言人可是件不小的收入呢。何家老爷在土改时已经被乱棍打死,而阿义是带头人。至于阿义作牢头时曾虐杀过爱国青年夏瑜的事更是一个言论禁区,谁要翻老账随时可以让你重复夏瑜的故事。

阿义老爷现在叫“义总”,正率领伙计们站在门口准备迎接受奖回来的孔老。鲁迅和博士不想看这场热闹,进了后厅,他们很想知道这位姓孔的是拿什么得奖的。

孔乙己的文章叫《绍兴赋》,已经装裱好高悬在厅里。

文曰:“巍巍乎我兰亭之文脉也,

峨峨乎我鲁迅之精神也。”

再往下看:“而今,海晏河清,国泰民康,

中华复兴,万国来朝。……”

鲁迅越看越气:“一派胡说,狗屁不通!”……刚回头,那群人已经把孔老从加长的凯迪拉克轿车上迎了回来。孔老满脸油光,一身酒气,好像刚刚在发奖处才吃了一顿。欢迎的人喊着“恭喜,恭喜!”他笑答:“献丑也!献丑也!”

走过柜台,孔老忽然停住脚步,对伙计大声说:“今天是我的好日子,在外边那些短衣帮喝酒的钱,记在我的账上!” 他先前为财主抄的书被拣回的已经作为文物,在玻璃柜中展览,他的《绍兴赋》据说准备刻在石上,供奉在鲁迅公园里。

进了大厅,孔乙己一眼就认出了鲁迅,赶忙趋前打招呼:“感恩,感恩!不是鲁老先生,谁知道我孔某人呀,又哪里会有今日之好运哉!”酒席已经摆好,少不了一桌绍兴的陈年花雕。孔乙己请鲁迅和博士上席,鲁迅实在忍不住了,鄙夷地骂了他:“你就是一条狗!”孔乙己忙答:“您说对了,我就是狗。狗亦有狗之之活命哲学也!一要看对风向,二要看准主子。易哉?非也!难矣哉!难矣哉!……”

此时,鲁迅和博士早已坐不住了,谁知孔乙己执意拉他俩坐下,脸上忽然露出了当年的苦相:“我是穷怕了,整怕了。有了今日天赐良机,不趁势改变命运不是太傻了吗!您看看,读书人这些年是怎么过来的!”

一席话,弄得鲁迅也不知如何回答是好。幸而一群帮闲的前来给孔老敬酒,鲁迅拉了博士一把,撤了出来。

(四)

回到宾馆已是下午时分,鲁迅先生的心还没有平静下来。他没有想到,这些读书人一旦有了来钱的机会竟然会堕落得这样彻底,什么家学,什么传承,什么温良恭俭让,什么礼义廉耻,在钱和地位面前都是不堪一击的。变脸之快是先生想不到的。

这个城市,经过刚才的一幕,鲁迅一分钟也不想再呆下去。凭着鲁迅的敏感和想象力,他连百草园和三味书屋也不想去看一眼,他知道那里绝不会是先前的模样,那里早就被改造成需要的样子。“百草”不会再有,有的一定是是整洁的草坪和花坛。瓦罐、破烂砖头不会再有,蟋蟀不会在那里等着孩子们来玩儿。书屋也满都是复制的东西,为了教育那些远道而来的不再带着虔诚,只是为了“到此一游”的旅行者。他们连镜框里写的什么字都没有耐心看一下的。

与其感伤儿时快乐的破碎,不如避开现实,保留那些童年的记忆。

走吧,走吧,到乡下去看看也许还能拣回一些儿时的影子。

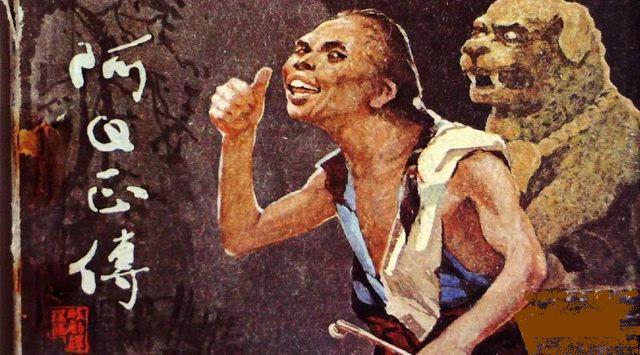

“我们去未庄,看看阿Q有什么变化。”鲁迅的话里带着复杂的期待。

博士在宾馆门口打听了一下,正好有一辆未庄的出租车打算回去。

出租车司机属于消息灵通的群体,特别是那些爱聊天的师傅。

这是个四十多岁的司机,车刚启动,他先开了口:“你们二位去未庄的什么地方?是探亲吗?”

“我们是去看多年不见的熟人。”博士说。

“有没有具体停车的地方?……你们去找谁呀?”

“去看看阿Q。”博士说,“这位先生你见过吗?”他指了指旁边的鲁迅。

司机回头看了一眼,摇摇头:“这位先生不认识,阿Q我可太知道了,那是位名人啊。可是现在不能叫他阿Q,我们原来叫他阿贵,现在是未庄的明星啦,都叫他贵爷。”阿Q的事在司机那儿是一本帐,只听他滔滔不绝地讲起来,车窗外的山水两位访客几乎顾不上看了。

“贵爷现在是老革命了,因为当年帮助打捞两个新四军的尸体,取得了老革命的资格。他又带头欢迎解放军,大概跟解放军关系不错,又懂得送礼,他早早入了党。如果他退下来该算是离休了。”“离休”是个令人羡慕的待遇,它包含着种种优惠,每月至少拿一万多,那是一个司机没法儿比的。

“可是他离而不休,现在未庄已经成了大村镇,他还当着镇党委书记。那是一言九鼎啊,谁都得听他的。”司机小心地又一次叮嘱两位乘客,“见了这位书记千万别叫他‘阿Q’,最好叫贵书记或是贵爷。”

从司机师傅的口里,我们知道了阿Q的复兴史。土改时在斗争赵太爷的大会上,阿Q第一个跳上台来,抬手就给赵太爷一个嘴巴。阿Q得意地说:“君子报仇十年不晚。你睁开狗眼看看,现在是谁家天下?”接着他又打了赵太爷两个巴掌,算是利息。

随后,阿Q当上了贫协主席。原来与阿Q成了死对头的小D和王胡惺惺相惜,成了他的左膀右臂,当上了贫协副主席。当年的“龙虎斗”阿Q虽然还依稀记得,而且有时还恍惚忆起“记着吧,妈妈的”这句誓言,但今非昔比,革命的需要,小D王胡现在是老哥们儿,同一条战壕的战友,至于旧账,到需要时再翻出来不迟。

阿Q和两位助手商量,除了赵太爷、钱太爷、假洋鬼子毫无疑问划成地主之外,还应该多划一些富农,这样一来,果实就大大地多起来。于是乎,七斤们那些靠力气吃饭的人成了富农,九斤老太天天喊“一代不如一代”,给社会抹黑,因为太老了,算管制分子吧。老栓,让他儿子吃烈士的血,当然是敌人、反革命,饶不了他。魏连殳太穷,是教书的,赶上反右,划了右派。方玄綽、涓生、子君也没有过了反右这一关。高尔础,离政治太远,戴了一个帽子叫坏分子。

“阿Q他结婚了吗?”博士还记得阿Q“恋爱的悲剧”。

“那还不结?到现在已经结了五回了!”司机气愤起来,他想起阿Q每结一次婚全村人都要送红包的。

“土改刚完,阿Q急着把吴妈娶到手。吴妈一千个不愿意也没法了。几个月肚子没动静,他又打小尼姑的主意,还是怀不上。阿Q想起了小尼姑咒他‘断子绝孙’,这句咒语原来在这儿等着他。不行!阿Q有一句名言:‘我要什么就是什么,我喜欢谁就是谁。’又连着娶了三房媳妇。”

“这是重婚!法律不管吗?”鲁迅忍不住插了一句。

“他是管法律的,法律管不了他。”司机意犹未尽:“贵爷可是紧跟时代的。他第三第四个老婆其实每人都生了个儿子,早已经不是断子绝孙,可是他又看上了一个女知青,他的说法是将来有个人口危机,我要给国家贡献个第三孩儿。”

说着说着,远处昏黄的天底下出现了一个宏大又怪里怪气的建筑。司机说:“未庄快到了,那个就是镇委大楼。”那建筑有点像缩小了的天安门,可是高高的墙上又多了很多窗户,像小布达拉宫。司机说:“据说是假洋鬼子出的主意。”

“盖这个镇党委大楼要花不少钱吧?”鲁迅问。

“大概十几个亿。贵爷说了,钱不成问题,又不是我们一家,都这么干。反正国家的钱,贷款就是了。贵爷对这一套手续已经门儿清。”

(五)

不一时车开到“金水桥”前,司机请二位下了车,面对着高高的台阶,博士有些发怵,但还是扶着鲁迅一步步登了上去。两个人弄得气喘吁吁。镇定下来,鲁迅问:“你数过这台阶有多少级吗?”“一百零八级。”博士说。先生启发他:“这大概是比照着《水浒》一百单八将来的。你明白这意味着什么吗?”博士想了一下,然后深深地点了点头。鲁迅说:“你我倒要看看这些好汉今天是怎么坐天下的。”

这聚义厅最显眼处挂着长长的一幅相框是集体照,那是早年全省基层干部学习班受到领导接见的合影。虽是黑白照,有一百多位,阿Q站在最后一排的角落,但是阿Q找人专给他一个人上了色,所以一眼就能认出来。

今天显然是要开一场大会,到会的人群有一百多位,都是未庄各户的当家人。大家议论纷纷不知贵爷要干什么。忽然,随着武警的一声喊,会场立马安静下来。贵爷登场了,在热烈掌声的伴奏下,他走在几个镇委委员的前头。贵爷身穿笔挺的西服,头戴红军的八角帽,帽子上边红星闪闪。人们知道这个打扮一是表示改革开放,二是继承光荣传统。这个帽子他已经戴了好多年,再不会让大家看到他的癞疮疤。阿Q以为时间长了,那闪亮的癞疮疤会让后来的人们彻底忘掉。

阿Q严肃而又含笑地和大家打着招呼。他对手下的人说:“你们检查一下,咱镇的各家各户代表都他妈来齐了没有。”然后清清嗓子大声道:“报告大家一个好消息:咱们镇以后改名儿了,不叫未庄了,叫‘未来庄园’。假洋鬼子,不,我叫惯了,应该是贾先生,他请来了两个洋人给做的规划,成为集政教旅游餐饮为一体的人间乐园。各家的宅基地就不要了,都住上了楼房,这儿农家乐、广场舞、酒吧、漂流、摩天轮什么都有,让那些旅游的人来了就不想走,过上了比小康还小康,简直就是大康的幸福生活。大家对这规划有意见没有?”

到会的群众听到这消息,先是一惊,然后七嘴八舌议论起来,却突然鸦雀无声了,因为贵爷发话了。“这是件大事,明天的开工典礼,上边要来人,大家把全家老小都叫上,把最好的衣服穿上,要热烈欢迎。小红旗政府发,一人一个,早准备好了。希望大家给我面子。今天你不给我面子,我他妈让你一辈子没面子!”

“欸!”阿Q忽然想起什么,“上边说了,这种事可以民主一下,省得日后有意见。”

“那咱们就他妈表决吧?”阿Q喊着。

“赞成的举手!”一个个,你看我,我看你,然后都举起手来。

“有反对的没有?”没有声音。

“有弃权的没有?”没有声音。

“全体通过!”阿Q高兴得很。他又补充了一句:“民主他妈就是好嘛!

阿Q又进一步解释:“这件事温壤(他大概是说‘酝酿’)很久了,因为有个钉子户在他妈的挡横儿。闰土这个人咱一直他妈的不敢惹,他是鲁迅的发小儿,管鲁迅叫过‘迅哥’,鲁迅可是当朝的大英雄,听说是什么三个家。这次上城我才知道,他已经不大吃得开了,课本上原本鲁迅的东西撤了不少,咱们他妈还怕什么?今天就派人去拆!妈的,不来点硬的什么都办不成!”

听说闰土就要祸事临头,鲁迅拉着博士赶快去他家看个究竟。才走到破砖烂瓦堆砌的墙外,只听院子里一片哭声。“这么点宅基地也没有了,牲口怎么办?这十几只鸡怎么办呀!……”

拆迁队来的比鲁迅还快,大铲车,拖车,一大排都到了。只听“轰”的一声那几十年没变的破房顶塌了下来。里边的人忽然没了声响,不知死活。

天,塌了下来。

我也被惊醒了。

梦,这是一场梦。

我睁开眼,看着书架上那一套精装的《鲁迅全集》,沉思了很久,很久,很久……

二〇二一年十二月十八日