(写於2021年9月19日)

一九六四年九月十五日,上海天目东路的北火车站,一辆西去的列车,提前带走了我们早年生活的全部美好记忆。而我的敍述,则要追索到再前面一点。

爷爷到火车站送别我大哥,1964年9月15日

一九六三年的上海戏剧学院舞美系考场上,大哥的一批素描习作引起老师们的关注,不仅是因为这些素描颇具功力,而且这些素描的对象是一批连考场老师们都从未见过的石膏像,这些石膏像都是张充仁【注一】三十年代从欧洲带回來的,国内仅此一套别无他处。这时,院长熊佛西走进來,也端起几张画稿观看,他抬头问我大哥,你这些素描是在哪里画的。大哥回答,都是在充仁画室画的。噢,张充仁啊,原来如此,熊院长说道。接着熊院长和大哥讲起他与张老师的一些往事,谈笑风生,似乎忘了这是在考场之上,最后还对我大哥说,一定要代他向张充仁先生问好。

大哥回家很高兴,说,从老师们的评价和态度来看,这次被上戏录取应该是没问题了。

谁知,问题出在专业之外的政审。大哥走进政考的教室,一个身穿洗白了的军装的党务工作者远远地独坐在屋子中央,脸上不带一丝笑容,他掂着手上的文件,许久都不看一眼进门后一直如坐针毡的大哥。忽然,那人用一深沉的声调向我大哥发问,你对你的资本家父亲怎么看。大哥完全傻了,之前想好的语句全部忘得一干二净,连声辨解父亲是如何在民主党派里积极为国家做事,是拥护党的领导的,话越说越语无伦次。一个从没涉入社会的资产阶级暖房长大的孩子,与一个饱经战争磨练的共产主义者的斗争,还未开战就已定输赢。

大哥哭丧着回来,我看他整个脸都皱成了一团。当他把经过讲了一遍后,父亲就说,完了完了,你应该骂我才对,要骂我是吸血鬼寄生虫,要和我一刀两断,你要脱离资产阶级家庭,现在完了,肯定不会被录取。家父在这方面是有经验的,当年三五反运动和反右都亲身经历,这点政治滑头术还是起码有的。

录取信久久不來,显然被父亲言中了。

市政协的几位积极分子开始不断地登门拜访,气势越来越逼人。市工商联副主任郭秀珍和荣毅仁的妹妹荣毅珍【注二】轮番上门,几次劝说。调子唱的都很高,无非是要父母动员大哥去新疆,词汇翻来翻去都是讲,现在对上海一些中小资本家子女赴新疆的动员工作很难开展,人家都说,那些大享的子女都缩在家里不去,为什么要我们的孩子去啊。所以,我们作为上海民族资产阶级的头面人物,一定要带头拥护国家政策,这样那些中小资产阶级的思想才能做得通,党的号召才能落实。荣毅珍还握着我妈咪的手说,前两天总理特别为此事召见我,他很关心我们资产阶级的子女,要我们走无产阶级的革命道路啊。

某日晚饭后,朝南阳台上吹來凉风阵阵,家中客厅与我们兄弟房的两排折叠玻璃门全打开了,东西风对穿,上海的盛夏很少有这样透风的住所。我看到对面矮於我们的花园公寓沿街窗户也都大开,马路边几声嘈杂声飘过,树上的知了叫着,热煞塌热煞塌。

妈咪叫了大哥到客厅的大餐桌边坐下,显然是代表爸爸要对大哥进行一场正式谈话。我不敢过去,但又非常好奇,就躲在厨房门口想听个半句。只听见妈咪低声地说,我们实在挡不住了,我们假使表示不支持你去新疆,是怎么也说不过去的,现在挺不挺得住就只有看你自己了。接下去的对话我几乎都听不清了,过了好一会,只听得妈咪的几声抽泣传来。

几天之后,见到母亲在开始帮大哥整理行李。父母自从参加了社会工作,每天泡在民主党派的染缸里,其实半个脚已是公家人。妈咪是我家温暖的阳光,但阴天的辰光还是会有的。我好心痛大哥…

大哥回到家中与我们一起生活,其实也只是几年光景。他从小一直生活在祖父祖母身边,直到高中毕业。那时,我只能在周末遇见他。自父母从爷爷的大家庭搬出分开居住之后,我们每个礼拜天的上午都是去祖母家,这是一个惯例。两辆三轮车载着我们沿着陕西路一路往南,经过淮海路口的韩伯私人诊所右转,在淮海西路一直往西走,经过华亭路、上海新邨、宛平路转弯到康平路,两旁郁郁葱葱的树荫下。

大哥比我大六岁。当我还刚上小学,大哥已是一个初中生了。

我最喜欢看大哥做的两件事,喂猫食和画画。而若是要说第三件事,那就是大哥的书柜了。大哥的书桌就放在祖母房内朝南的窗前,背后七米开外靠墙的是他一个高高的白书柜,双玻璃门内排满了令我羡慕的满柜子的画册和连环画。在我眼睛刚够得着的那一层,六十一册的全套三国演义令人羡慕,但更叫我感兴趣的却是另外几本,华三川的智取大盖山,罗盘的草上飞,韩和平丁斌曾的铁道游击队,顾炳鑫黎明的河边。每次当我趴在桌边看大哥画画,呑吞吐吐地说,阿哥啊,阿好(是否可以)让我看看…的时候,他就说,侬(你)又要看那本啥啥大啥啥了?那个时候,大哥买书的钱是没有上限的,零用钱用完了,只要向爷爷说一声,资金问题立马解决。所以,很多大本大本的画册都会出现在还是一个初中生的大哥书柜里。在那里,我第一次知道了林布兰(伦勃朗旧称)的名字,第一次领略了布满铜版画插图的但丁神曲。

后来,大哥从哈定画室转入充仁画室学画。张充仁按例是不收哈定学生的﹐但张先生是爷爷的老朋友,就另当别论了。当初张充仁刚回国,由马相伯、蔡元培筹备了张充仁个展,而出资人则是我爷爷,爷爷也成了他的第一个客户。

张充仁先生那时候为我家至少做过两尊雕像和画过六幅油画,其中一幅为祖父母画的全身油画像,据大哥记忆,画幅约高一米八。张充仁还为我太祖父章清儒塑了一座全身躸鹿铜像,设在浙江青树中学的校园内,直到一九五七年被毁于大炼钢铁运动。

大哥入充仁画室时,跳过初级班一下就晋升到三楼课堂。当时同室的只有沈默一人。不久又来了几位新同学,其中有原吴江大学校长凌宪扬之子凌宏庆、钢琴家李名强的堂弟李名爵,电影演员朱曼芳的男朋友邬承业(日后生了女儿邬君梅)。我大哥在这批同学中年纪最小,但却是他们的师兄,他们称我大哥为小老嘎。

毕加索“镜前的女子”(笔者2021年拍于纽约MOMA博物馆原作)

一九五六年的秋季,我家从江苏路市三女中对面的中一邨,换房子搬到了南京西路平安大楼主楼的楼上,是妈咪用私房钱的几根条子換的。之后的那十年,是我记忆中最惬意的时光。父母把之前在中一邨用过的好些家俱也搬了过来,包括大餐桌、母亲陪嫁的德国钢琴、母亲房中整套的梳妆台和五斗橱。父母房内常年挂的那张毕加索【注三】(复制品)也挂起来了,这些都让我对新家有种亲切感。

第二年,也就是五七年,国家对已失去了企业和资本的资本家开始发放定息,这对于我们自然是恩赐,皇恩浩荡了。爷爷的资产五千多万在核资定产时,经过七扣八扣七算八算,最后只算作了五百万(上海四百万浙江一百万)【注四】。许多年之后我们才知道,这个把资本家资产统一砍到百分之十的比例是最高层的决策。然后,再按五百万的百分之五來计算定息,政府称之为赎买政策。所以每年爷爷收到定息廿五万。家父当年工资是两百多元,加上公私合营企业的定息每月二千多,生活是绰绰有余。想想一般老百姓的生活,我们实在是受之有愧啊,我们剥削有罪啊。

不管怎么说,资产阶级总算从水里伸出头來透了口气,活转过來了。

家父进入了国家的工业管理机构,当上了上海市级重型机械制造公司的私方经理,又在市政协和工商联工作活动,连妈咪都参加了社会活动,什么妇联、女青年联合会等等。父母整天忙得不得了,管我们几个孩子的时间显然越来越少了。

学龄前的我基本上总是一个人玩。记得那时唯一不高兴的,是姐姐把我心爱的十几辆美国火车连同各种轨道叉道统统抱走,送去学校炼了钢。随着打麻雀胜利结束,在大跃进的敲锣打鼓声中,我家也进了新家俱,一个绿色的大冰箱,以后可以每天吃冰淇淋和汽水了。五九年家中又添了电视机,但晚上经常只有我一个人看,那段时间看了好多话剧和戏曲。电视机最派上用场的,是那年的北京乒乓球世界锦标赛,家里每个人都來看了,连隔壁的周阿姨也來看,全家人还开始热衷于在大餐桌上掀了台布打乒乓球。

我家的对马路,是荣家的故居,白墙黑门,几十年不变,在我们阳台上可以一目了然地看到那里的楼宇和花园。在五六十年代,该处是民主党派中国民主建国会的所在地。早晨,父亲在他的卫生间刮好胡子,穿上毕挺的深灰色中山装,在厨房间匆匆呼上几口王妈刚跺好的薄粥,拌上几段麻油扁尖,便急急起身拎着公文包出了门。一会儿,我就见他已在楼下路边,一拐一蹶地穿过马路,进入对面的黑铁门,消失在那半园建筑的门洞。

五十年代初的巨变,在短短不到三年時间,就可以让一个曾经的浙江省首富沦为几乎身无分文,这对于经过四次自杀未遂而活下來的爷爷来说,其慘痛程度只有他自己知道。他的內心從我的角度來看,就是无奈与隐忍。但是,从他不屑与荣毅仁刘靖基等人合流【注五】,沒有在兵临城下之后跪地臣服,足见一个纯粹实业家的骨气。

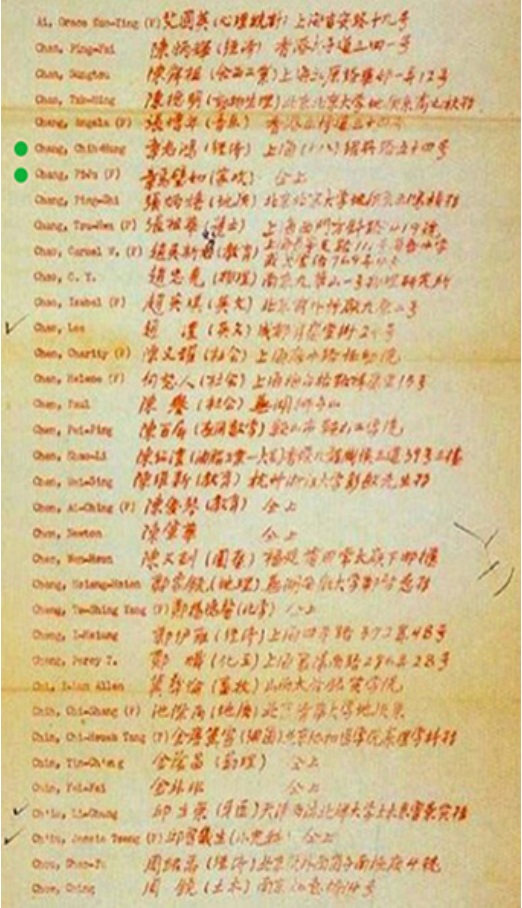

父母自洛杉矶乘上威尔逊总统号的上船登记名单1950年8月31日(自网络)

而我家父则是另一种表现模式,当他乘坐的威尔逊总统号在香港靠岸【注六】,並從广州踏入新中国的大门后,他急不可待地买了几册单行本的毛領䄂著作,回沪后马上換了時兴的中山裝。他亲身经历了爷爷资产被掠夺的全过程,他一定也在立场的选择上犹豫过痛苦过,但最后接受了政府的工作安排,高高兴兴加入到人民的行列中。

一个资本家被新政权打倒在地,跌得滿地找牙,官老爷又把你扶了起來,於是让已经一无所有的资本家感激涕零,膝蓋都软了。家父六十年代初最得意的是一位市级领导曾说过,章先生是我们自家人。这种自豪感一直延续到八十年代,汪道涵市長又对家父赞扬说,你比我们共产党更共产党。当家父受上海市政府之命出任香港上实公司老总时,唐翔千问我家父,你在大陆几十年到底是苦还是甜,家父回答说,实在是苦中有甜,甜中有苦啊。我相信这是他的由衷之言,但这何尝不是斯德哥尔摩綜合症的预演呢。

但是,家父在七十年代末期,毅然作出全家陆续迁离大陆的决定,还是很英明的。况且那时家父的仕途正不断上升,能够作出如此决断,说明他心中还是很明白的。

上海国际饭店

爷爷对参与政治则历来不热衷。曾被爷爷救过又受爷爷出资建立中国民革的李济琛,在当上共和国国家付主席后,曾邀请爷爷出任全国政协委员等职,均被爷爷一一拒绝。后来爷爷迫于情面,才出任了上海市政协委员。

五九年那一年,爷爷六十岁了,虚岁。当时爷爷还住在锦江饭店旁边峻岭公寓三楼,窗外就是茂名路,面对法国总会。给爷爷做生日之前,全家几十号人都要去拍照,好像是在万像照相馆,爷爷的四房太太一家家都得拍全家福,正是拍不完的全家福。祝寿的宴会是包下了国际饭店的整个十四楼。而在十四年前的一九四五年,爷爷曾经包下过整个国际饭店和其他几个如伟达饭店祥生饭店等,以一己之力为国家做出过巨大的慈善与亲善之事,引发三位美军将军到绍兴路爷爷家中,代表美国政府向他致谢【注七】,同时也引发了日后的文革期间对爷爷没完没了的调查和整肃。宴会正式开始之前,服务员面对着满堂的宾客,在大厅东南角有控制器的墙上按下机钮,顿时,大厅的天花板一片片地往北边移去,整个大厅的天顶竟然可以完全打开,象一个露天花园一般,满天繁星触手可及。爷爷和我们全家站在国际饭店的顶楼餐厅上,这是向來宾证明,我家虽然经历了五十年代初期天翻地覆的变化,爷爷虽然挺过了难以忍辱的委屈,我们资产阶级的生命力还是那么地顽强。

但是,共和国的进展与变化是我们资产阶级无法预知的,是所有在四九年前后决定留在大陆或回归大陆的知识分子來不及后悔的。

六五年电影年青的一代

没过几年的安稳日子,整个社会的气氛就变了。到处都在唱:

是那山谷的风,吹动了我们的红旗,

是那狂暴的雨,洗刷了我们的帐篷。

我们有火焰般的热情,战胜了一切疲劳和寒冷。【注八】

还有,

到农村去,到边疆去,到祖国最需要的地方去。

自从大哥在仅仅表示同意去报名的态度后,不用大哥动手,所有的手续(包括报名)就一下子已全部解决了。几天之后,在江宁体育场举办的静安区支边青年动员大会上,朦朦胧胧的大哥被人披上黄军装推上了主席台,他作为先进的有识青年作了报告,战战兢兢地读了一份别人替他写好的稿子。

接下来,就回到本文开头的敍述,有了北火车站的一幕。

那天,人山人海的站台上,到处敲锣打鼓红旗招展,大字横幅写着,革命青年志在四方。不远处,一群兴奋的穿着绿军装的支边青年唱着歌,“告别黄浦江,高歌进新疆”。大哥所在的车厢前也挤满了亲人与朋友,气氛完全不同,一派闷闷不乐。这时,不知哪位小孃嚷叫了一声,阿爸来了。大家转头望去,爷爷穿了件浅灰色的中式布挂,在好些人的护拥下正挤到大哥面前。爷爷握着大哥的手说了好多话,大哥只是含着泪不住地点头。爷爷朝他身旁的随从张度别了下头,张度就急忙把腋下夹着的东西交给爷爷,那是几本书,白白的封面,爷爷转身对着大哥伸手把那几本书递过去。啊,毛选?爷爷也会做这档事?在一旁的我看到了,但实在是没想到。大哥的嘴角歪了一下,不知是苦笑还是无奈。他的手刚托住那些书,爷爷的手就压在大哥的手上。听到爷爷说,塘塘啊,我要等着你回來,我还要等着抱我的重孙子呢。爷爷鬓边的白发在秋风中颤动着,他那闪烁的目光显出他分明有更多的话语梗咽于喉。但是,身边那么多人都围着,有亲人也有陌生人,语言的功能在这个时刻是无能的,唯有眼神才可传递。大哥的眼睛完全湿润了,我不知道他此刻的心情是怎样的。他的脸始终力图保持一种微笑,可内心的哭泣却更让人一眼就认了出来,或许有悲伤,或许有茫然。他实在不知道,命运将给予他的青春年华到底会带來什么,前途的不确定性是谁都没有想到的。【注九】

上海火车站1964年9月15日(左起:家父,大哥,爷爷,我十三岁)

这不只是一个告别,也不只是个人与亲人们的一场离别,这是对我们以往生活的一种切割,是一个族群转身的瞬间。从此,资产阶级消亡了,两年后,用一句当时造反派的话语叫做,中国的资产阶级被永远铲进了历史的垃圾堆。

注释:

【注一】张充仁1907-1998,留学比利时皇家美术学院,获比利时国王阿尔贝金奖,与漫画家埃尔热的友谊和《藍蓮花》的故事被传为佳话。返国后在馬相伯、蔡元培等人发起下,于1936年2月举办第一次个人画展,展出经费由我祖父支出。

【注二】荣毅珍,荣德生的第八个女儿,兄弟包括荣毅仁、荣鸿仁等,时任民建上海市委委员、静安区政协付主席。其大女儿积极要求上进,自动去了条件更艰苦的南疆农一师,到新疆才一个月,这位本就有严重胃溃疡的小姐就因无法忍受粗劣的伙食,溃疡大出血而亡。

【注三】毕加索的这幅作品叫“镜前的女子”,原作藏于纽约现代博物馆。

【注四】爷爷在四五年抗战胜利后致力于重建家乡,建工厂建医院,办学校修马路,投入的资金已大于在上海的资产,成为民国时期的浙江省首富,上海五大资产中排行第四。然而在共产党占领江南后,爷爷在浙江的大部分企业和医院学校均被粗暴掠夺。所以在五二年核资定产时,爷爷在浙江省的资产才竟然只达上海资产的四分之一。

【注五】四九年五月二十七日解放军进入上海城,不久陈毅新任命工商局局长许涤新召开工商界座谈会,八月份上海资产排名前三的资本家荣毅仁和郭棣活、刘靖基共同商议,向陈毅发出家宴邀请,其实就是表示臣服跪拜。

【注六】一九五零年八月三十一日,家父牵着二哥和已怀着我四个月的家母在洛杉矶登上三天前从旧金山出发的威尔逊总统号,同时登船的还有赵忠尧等科学家。上船的前几天,父母还在洛杉矶好莱坞音乐碗欣赏了海菲兹演出的贝多芬小提琴协奏曲。

【注七】四五年抗战胜利后,上海许多外国难民从日本集中营释放出来却没有居所,这时中央政府还在重庆,没人能管。这时就有人希望我祖父出来提供帮助,于是祖父先后包下伟达饭店和祥生饭店,免费提供吃住。后来美国的先头部队到上海也无住处,祖父又包下国际饭店,并制作上海第一份英文地图发给美军,请马思聪吴乐懿举办音乐会。这段时间祖父为此专门成立了一个“章氏招待所”,派专人管理,共花去几十万美金。之后,凯纳第空军准将、金凯德第七舰队海军上将、陈纳德空军少将都几次来我家,四星上将金凯德还代表美国政府向我祖父致谢。这段经历以及为上海教育事业而办的“青树同学会”,在文革时期成为我祖父和家父交代不完的两大重案。

【注八】这首《勘探队之歌》由佟志贤作词晓河作曲,创作于1952年。因后来由陈耘编剧、朱端钧导演的话剧《年青的一代》(主演娄际成、焦晃)在1963年的华东区话剧汇演上轰动全国,从而带动了当时正在展开的知识青年到边疆去的风潮。该剧于1965年由上海电影制片厂拍成电影,赵明导演,达式常、杨在葆主演。

【注九】大哥到新疆后的命运十分坎坷,被定为反革命,被下放苦工。有传言,文革时上海斗陈曹,奎屯斗塘塘。六八年曾奇迹般逃回上海。文革后移居香港。

【编者注:作者祖父为民族实业家章荣初先生】