一

几年前在家整理旧物翻出来一张中学时代的我和陈俊森、邓复元两位同学的合影,时间应该是1967或1968年。看着照片上的三个少年,我的思绪一下子飞回自己青少年时代的难忘岁月。

图一:我(中)与邓复元(左)、陈俊森(右)

当时的我正经历着人生第一次严峻考验。我出身地主家庭。我出身地主家庭。土改时因为怕杀头我父母隐姓埋名从老家河南省泌阳县农村逃到汉口,父亲做小生意,母亲在一家叫“新华织带厂”的国营工厂当女工。

解放三年后我出生了。六岁那年,父亲作为逃亡地主被遣送回老家改造。文革爆发那年11月,母亲也被告知她有“四清问题”被遣送老家改造。母亲走时我14岁,尚未成年,厂子里就我的处置给了母亲两个选择:你的小儿子要么跟你一块儿回河南老家,要么留在武汉——后者的条件是有人承担他的生活费。感谢我已工作的大哥大姐承诺负担我的生活费,使我得以留在武汉,幸免了人生还未启程就陷入更不可测的命运。不过这个安排是多年后我从大哥那里听说的。当时的我什么都不知道,只记得1966年11月16日我随邻居大学生从广州、长沙、郑州“串联”回来时发现母亲已不在家了。

母亲走后我突然发现自己一夜之间必须长大,从劈柴生煤炉子烧饭、用木盆搓板洗衣服到用大针脚缝被子一样一样学习自己照顾自己。我曾在一篇文章里写道:“1966年5月文革开始后,初一没念完的我和同学们无学可上,整天无所事事,蹉跎岁月。”其实就我而言这个说法是很不确切的,因为当时的我是享受不了“无所事事,蹉跎岁月”那种奢侈的。原因很简单:母亲走后不久我的生活费就“断供”了。不是大哥大姐自食其言,而是他们不但各有婚姻家庭的一本经,而且作为地主的“孝子贤孙”他们本人挨批挨斗自身难保了——尽管母亲离开武汉时他们谁都没敢送行。于是,14岁的我不仅必须学会生活自理的本领,而且首先必须想办法挣钱自食其力。最初,我天天从花楼街纸马巷2号步行到武圣路汉水桥引桥下把满载货物的人力车推到桥面换来一分钱一趟的报酬。然而这样的收入过于微薄且毫无保障,根本不够维持我的基本生活。无车可推的时候,我坐在马路边上,看着川流不息的车辆和熙熙攘攘的行人,痛切地感受到这个世界的冷漠,对母亲溺爱记忆犹新的我第一次懂得了生活的艰辛。在这最困难的时候出现了我人生的第一个恩人——我的邻居老钟。老钟是位于中山大道武圣路口“汽车电器厂”的车间主任。看到失去父母依靠的邻居少年天天去汉水桥推人力车还混不到一口饭吃,他动了恻隐之心,把我介绍到他们厂做泥瓦匠小工,为师傅搬水泥、递砖头、拌灰浆,于是15岁的我生平第一次领到了工资,生活有了着落。感谢老钟,我通过了人生的第一次考验。这个工作我从1967年10月一直干到下放农村前夕的1968年底。那时候我领工资的凭证税务局“临时商业统一发货票存根”以及我用过的每月2元的学生月票现在还被我珍藏着作为纪念。

《开放》杂志2017年9月刊登过敏一鸿纪念北师大女附中百年校庆的文章《我与母校女附中》,文章里描述了1966年8月5日他们班“红五类”同学把“黑五类”同学在教室里用绳子拴着斗争的情形。也许是武汉离中国的政治中心太远,也许是武汉七中不像北师大女附中有众多宋彬彬那样共产党高干的子女,我这个“黑五类”学生从来没有被“红五类”同学用绳子拴起来斗争过,更没有遭到殴打和侮辱。不仅如此,在无学可上的日子里,我与同学们交往密切,友谊日深,家庭出身从来不是我们交往的障碍。

二

当时与我交往最多的就是陈俊森和邓复元这两位工人出身的“红五类”同学。我们常常一起到街上看大字报,晚上到江汉路红旗大楼《长江日报》报社广场听各派的辩论。有时候我们一起打篮球,游泳,偶尔去东湖游玩。我和俊森住得很近,我们一起读小说、学习识简谱、拉二胡。他还陪我推过几次人力车,我也介绍他短暂地做了一段泥瓦匠小工。住得稍远的邓复元则一直热衷于养金鱼。

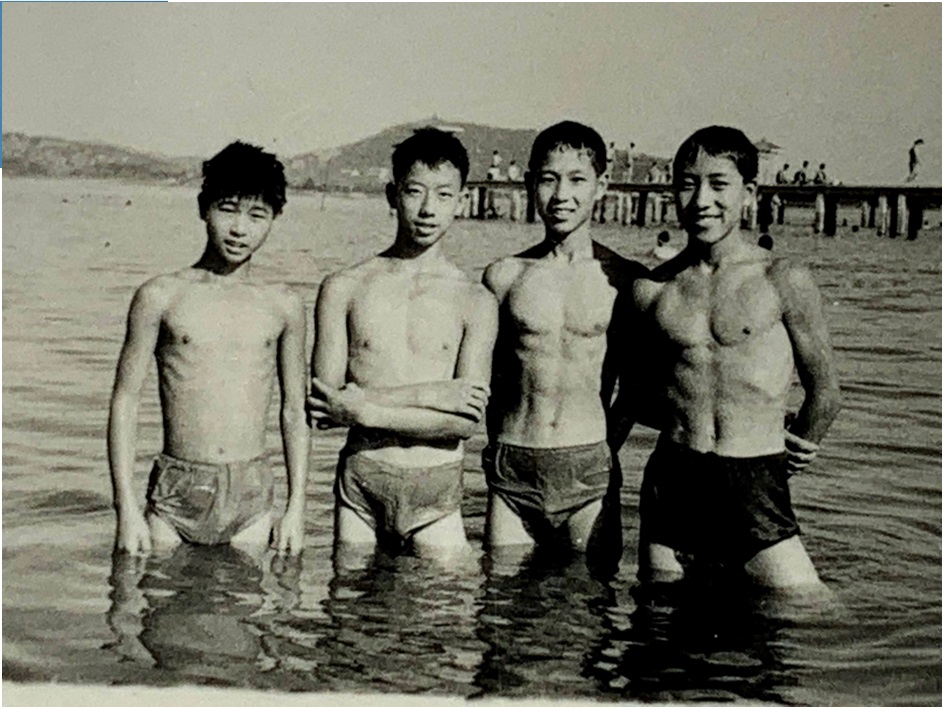

图二:我(右1)与陈俊森(右2)、邓复元(右3)在武汉大学东湖游泳池

有几件事可以说明当时邓复元和我的关系多么密切。他在家不仅有父母的呵护,还有爹爹(爷爷),太(奶奶)的照顾,所以能够饭来张口,衣来伸手,专心追求自己的爱好。到我家来看到我每天自己淘米做饭感到很新奇。有一次我想学着蒸鸡蛋改善生活,他也跟着出主意,结果蒸出来一看,鸡蛋只有碗底硬邦邦的一块,不好吃。另一件事发生在1967年6-8月。当时武汉市造反保守两派的武斗愈演愈烈,流血事件频频发生,最后酿成了震惊全国的“七二〇事件”。为了年幼的外甥外甥女的安全,6月底我大姐派我护送两个孩子和孩子奶奶到我姐夫的老家河南省郾城县农村避难。老人孩子在老家安顿好后,我按计划一个人返回武汉。当时全国大乱,火车总是一再晚点,应该中午抵达漯河的火车那天午夜还没来。等不到车的我实在太困躺在站台的长椅子上睡着了。半夜里我被“车来了!车来了!”的叫声惊醒,一跃而起,往车厢跑去。到了车厢门口才发现,慌忙中我忘了拿枕在头底下的书包,里面有我的车票、学生证和换洗衣服。我急忙跑回去找,哪里还有书包?!没了车票不能回武汉了,怎么办?不一会儿车开走了,傻了眼的我在月台上呆呆地站着。过了好久,万般无奈的我决定摸黑返回漯河东四十里我姐夫的老家河庄。跌跌撞撞摸到河庄时,天已经亮了。我姐夫的弟弟扛着锄头正要下地干活,看到本该已回到武昌的我又回来了,忙问我是怎么回事,还没开口我的眼泪就止不住地哗哗哗往下流。问清原委后,他安慰我说没事,既然回来了干脆在河庄住一段,体验一下农村生活,还夸我说15岁的孩子一天一夜没合眼来回走80里路能摸回来真不简单。我一直住到8月底才回武汉,见到邓复元时,他又惊又喜,说是我去河南期间他三天两头去我家问邻居们我何时回来,也去我大哥的中学问过。我大哥以为逾期不回的我在动乱中死了,对他说“那么好个弟弟死了,太可惜了”,没想到我活着回来了。我的”大难不死“更加深了我们的友谊。第三件事是个我几十年没对任何人透露过的秘密:文革武斗期间,造反保守两派都有人从部队搞到武器。一天邓复元从他的邻居大孩子那里弄到一颗手榴弹。因为他家人多眼杂,他把手榴弹藏在我家。几天后我们俩去他常去的青少年宫池塘,拉了弦扔进去,炸死了一条鱼,拿回家请张大婶为我们做了一碗鲜美的红烧鱼。这件事我今天回想起来仍然后怕,我这个“黑五类”子女竟敢私藏军火!当时我若被发现拉出去枪毙也不奇怪——北京青年遇罗克不是因为同年发表了《出身论》被以现行反革命罪枪毙了吗?今天的年轻人可能对此难以置信,但这却是我少年时代真实发生过的一幕。

那天翻出来的三人合影就是在这段时间里照的。它见证了我们共同度过的少年时代和我与他们俩结下的深厚友谊。然而,当时的我们不知道不久毛主席将号召全国1600万1966-68三届初高中毕业生下放农村,也不知道我们三人将会因为那段时间结成的友谊结伴复元的弟弟和另外几位同学于1969年元月9日下放到湖北省红安县一个叫华家湾的村子,更没料到后来他们俩会因为出身“红五类”被早早招工回城——俊森进了一家保密工厂,复元去了长江航运局——而我则因为出身地主等到最后一批才回城,被分配到武汉市江汉区环卫所做掏粪工。返城后的我和俊森一直保持联系,后来和他一道成为恢复高考后的第一届大学生,几年前我还写了《先生的心事》那篇小说模样的文字重温我和他几十年的友谊。返城后的我和复元则渐渐失去了联系。

三

去年秋天,我时隔8年回国探亲。回国前我特地把那张照片翻拍了存进手机,心想一定要趁这次探亲六周的机会找到复元。到了武汉后,不等时差恢复我就开始用网络、微信甚至新近爆红的人工智能“神器”ChatGPT查了起来。我试着用不同的关键词和指令搜索,都没有找到有用的线索。接着,我乘车去他家当时所在地三民路德华酒楼后面的青云里碰碰运气。可是去了一看,发现那里整个街区已经被围了起来,围墙的板壁上写着“征收拆迁区域,外人请勿入内”,里面早已无人居住了。

就在此次探亲即将结束的5天前,我的寻友计划突然出现了戏剧性转机。上世纪50-70年代我岳父母家在汉口维安里的邻居们于10月26日聚会,庆祝邻居长子、作家马里波《家住维安里》的出版,并欢迎50多年不见的妻回国探亲。聚会的前一天,与妻妹要好的里波妹万纯芳来看望我岳母。我与初次见面的她打招呼时,她却意外地说我与她曾见过一面,原来我是她同事的哥哥的中学同学,而她同事的哥哥正是我在寻找的邓复元!三人合影前后时期,我常常去邓家,他父母也常常留我这个事实上的孤儿在他家吃饭,邓妈妈还在自己工作的永安市场用14元钱为我买了我有生以来的第一双皮鞋——当然,我也常常在他家见到这位邓妹妹。哎呀,我苦苦寻友始终无果,这下好了,踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫。当晚10点纯芳就拿到了邓妹妹的电话号码,喜出望外的我立刻拨通了她给的号码。没想到回复却是:“你打错号码了。”她飞快的说完这句话,啪的一声把电话挂了。

我立刻打电话与纯芳核对,不一会儿,纯芳打来电话,说是刚刚接我电话的那位妇女正是她的同事邓妹妹,可不幸的是邓妹妹说她哥患了老年痴呆症,好几年了,已经不认识家里人了,所以没必要见她哥。我脑袋里嗡的一下,后悔自己为什么没有早几年回国寻友。绝望和懊恼中,我把手机中的三人照调出来,发给了纯芳,并请她务必转告邓妹妹,即使她哥不认得我了我也要去看看他。

第二天天刚麻麻亮,纯芳打来电话说昨晚她把我发给她的照片转发给邓妹妹了。几分钟以前,邓妹妹给她打来电话,说是认出了照片中的我和她哥,连声为昨晚对我的无礼道歉,还解释说自己让频发的电话诈骗搞怕了,不得不防——其实她哥并没有老年痴呆,昨晚说的话不过是防止受骗编出来的。现在既然确认了我的身份,她请我给她去电话,她会立刻把她哥的电话告诉我。几分钟后我就拿到了邓复元的电话号码。再次反转的激动让我立即拨通了他的电话。电话里约好第二天上午9:30在三民路孙中山铜像见面,因为他就住在那附近。

四

10月27日上午我和复元时隔50多年终于在汉口重逢了。他一眼就认出了我,两人紧紧地拥抱在一起。虽然头发花白了,他的样子没怎么变。他说我的变化也不大,只是头发有些稀疏。接着,他把我带到他家,公寓不大却收拾得整洁而舒适。客厅的桌上放着一个长方形鱼缸,里面养着十几条金鱼。我意识到老友仍然保持着少年时代的爱好。

图三:时隔50多年终于重逢的我和老同学邓复元

一坐定,我自然先问候复元的弟弟,我们三人曾一起下放农村,在一口锅里吃了一两年的饭。他的回答令我大吃一惊:他弟弟已于2011年因癌症去世,我们两人不禁唏嘘命运的难以捉摸。

我与他分享了三人的合影。看着照片中的三个少年,他问我和俊森现在怎么样。我告诉他我们俩1977年考上大学,毕业后分别在武汉和美国的大学里教了一辈子书,现在都退休了。我还告诉他,自从几年前翻出这张照片,我一直想念他,不知这么多年他是怎么走过来的。他说最初自己被分配跑驳船,后来调到上海一武汉的客船跑了好多年,做到驾驶部二副的位置,再后来因视力变差下来当水手长。1998年在国企体制改革中,他和中国千千万万产业工人一样下岗了。与国企体制改革同步展开的是市场经济的导入和对私营企业的开放。他的小弟弟敢闯敢干,在汉口汉正街小商品市场开店,他就去帮小弟看仓库,2002年病退。2020年小弟的生意因新冠疫情不做了,他就完全退休至今。

谈话间他提起他人生的两个节点。第一,当年知青招工返城时,他本来可以和俊森一样去那家保密工厂,可是由于发焼没去体检错过了机会,于是下次招工他去了长航;第二,1975年长航推荐他去武汉大学上工农兵大学,可是家里人觉得长航的工作不错,读书几年不带薪,毕业后的工作未必有现在的好。他听从家人的建议放弃了那次机会。

这两个节点都是我以前不知道的,但我立刻意识到它们的重要意义:它们导致后来的复元错过了继中学和下放之后他与我和俊森的第三次人生轨迹的交集。为什么这么说呢?因为俊森去的保密厂研发微波激光通信,是个知识分子成堆的地方。出于辅助研究工作的需要,那里的工人有各种培训的机会。如果复元去了那里,77年他和俊森一样考取大学是大概率的事。同样,1975年他若去了武汉大学,我进武大的时候他还没毕业,我们就会成为校友,重新交往密切,两人后来的人生道路也一定会比较接近的吧。

虽然过去了的事没有“如果”,可是我脑子里仍然为我们三人失去第三次人生轨迹的交集而惋惜。说起来文革中我们三人的无学可上和下放插队都是国家形势使然,我们个人只能和1600万“老三届”学生一样被动接受,无法改变。同样,复元发烧错过保密厂的机会可以说是命运的安排,个人也无可奈何。而放弃上大学的机会则确实是个人的选择。这令我想起美国诗人弗罗斯特《未选择的路》所揭示的关于人生节点的真谛:

黄色的林子里有两条路,

很遗憾我无法同时选择两者。

身在旅途的我久久站立,

对着其中一条极目眺望,

直到它蜿蜒拐进远处的树丛。

我选择了另外的一条……

许多许多年以后

我将轻轻叹息,并叙述这一切:

林子里有两条路,

我——我选择了行人稀少的那一条,

这改变了我的一生。

图四:1968年夏复元(右1),俊森(右2)和我(右3)在武大行政楼前

五

话虽如此,我们决不能由此得出结论,认为当年复元家人的建议不对。相反,在当时的历史条件下,那个决定是可以理解的,甚至是明智的:《红旗》杂志1968年2期刊登了姚文元的文章“工人阶级必须领导一切”。不久,“工宣队”进驻了全国大专院校——包括北大、清华和武大,接管了学校的领导权,王洪文、王进喜、吴桂贤等工人成为国家领导人。与此同时,知识分子则被贬为“臭老九”,排在地、富、反、坏、右、叛徒、特务、“走资派”这八种人之后,不断挨斗挨整,不少知识分子受不了批斗侮辱选择了自杀。是继续当光荣的工人阶级一员,还是放弃几年工资再吃几年苦去当一名“臭老九”呢?很明显,选择前者在当时不是不可思议的。如今回想当年真是恍若隔世啊!1982年颁布的现行中国宪法头一条仍然规定“中华人民共和国是工人阶级领导的……国家“,然而,谁还会再提“工人阶级必须领导一切”呢?正如复元所说,多数知青返城的工人自90年代体制改革以来“要知识没知识、要工作没工作、晚婚晚育独生子女、下岗待业都让我们赶上了”。他们和改革开放后出现的农民工和“打工仔”在当今贫富悬殊的中国社会统统被归于”弱势群体“,时常受到不公正待遇——农民工被当作“低端人口”赶出北京就是一例(2016年8月1日人民网)。可是,即使这样我们也决不能责怪我的老友和他的家人,因为我们大家都不过是那个时代的产物——一滴水怎么能预见洪流的方向呢?

当天谈话时和我返美后,复元和嫂子多次夸我和俊森是他们的骄傲,为我们点赞。这使我感到既羞愧又为难,不知道该如何回应他们。我想告诉他们我这个美国大学教授其实并不如他们想象的那么值得骄傲:三十多岁留学,老婆一句英语也不会,还带着个5岁的孩子,更何况我这个学文科的即使“修得正果”拿到博士学位在美国找工作、评职称也面临重重困难,曾经无数次后悔留学,想打退堂鼓。2023年12月积劳成疾45岁就英年早逝的北大毕业生、密西根大学社会学系教授徐晓宏是留美文科生面临挑战的最新列子。我还想告诉他们上了大学的人的人生也未见得一定幸福,比如武大落马的贪官龙小乐、李纪泽等——都是我熟识的同学和同事,再比如我的一位湖北财经大学毕业的小学同学在反贪腐回马枪中跳楼自杀,以及最近网上热议的在美国流浪十几年的复旦留美博士孙卫东。可是这些话我都没说出口。我只通过微信向他们提议:大家都要淡泊名利,保重身体,安心养老,经常联系。因为只有我们这样的老朋友之间才可以聊我们的青少年时代和我们见证的时代变迁。对其他人——包括自己的儿女——而言,我们正如龙应台在她《大江大海1949》里所说“就像城市里的行道树一样”。孩子们只顾忙他们自己的生活,没有精力也没有兴趣去关心我们的过去。返美后,我在心里开始盘算下次什么时候再回国探亲与他们相聚。