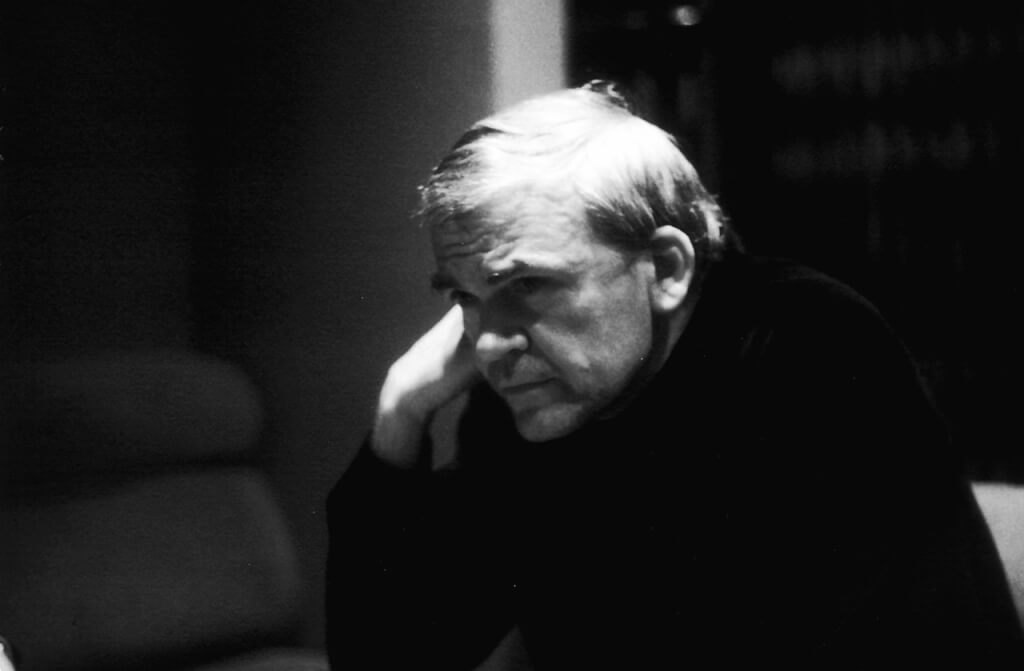

米蘭·昆德拉 (Milan Kundera),一九二九年生於捷克的布爾諾。一九七五年移居法國。作品有長篇小說:《玩笑》《身分》《笑忘書》《生活在別處》(榮獲法國文壇最高榮譽之一的「麥迪西大獎」)、《賦別曲》(榮獲義大利最佳外國文學獎)、《生命中不能承受之輕》《不朽》《緩慢》《無知》《無謂的盛宴》。短篇小說集:《可笑的愛》。評論集:《小說的藝術》《被背叛的遺囑》《簾幕》《相遇》。此外還有一部舞台劇劇本《雅克和他的主人》(靈感來自狄德羅小說《宿命論者雅克和他的主人》)。二○二三年七月辭世,享年九十四歲。

可憐的阿隆索·吉哈達

可憐的阿隆索·吉哈達想使自己上升為遊俠騎士的傳奇人物。塞萬提斯則正好為整個文學史做成了相反的事:他使得一個傳奇人物下降,降到散文的世界中。散文:這個詞並不僅僅意味著一種不合詩律的文字;它同時意味著生活的具體、日常、物質的一面。所以,將小說說成是散文的藝術,並非顯而易見之理;這個詞定義著這一藝術的深刻意義。荷馬並不去想,在無數次的搏鬥之後,阿喀琉斯或埃阿斯的牙齒是否還完整無缺。相反,對於堂吉訶德和桑丘來說,牙齒始終是一件煩心事,或者是牙疼,或者是牙沒了。「桑丘,一定要知道,一顆鑽石也不及一粒牙重要。」

但是,散文並非只是在指生活的艱難或平凡的一面,它同時也直指到那一刻為止一直被人忽略的美:一些卑微的感情之美,比如桑丘對堂吉訶德的那種帶有親切感的友誼。堂吉訶德斥責桑丘饒舌放肆,指出在任何一部遊俠小說中沒有一個僕人敢用這樣的口氣與主人說話。當然沒有:桑丘的友誼是塞萬提斯對散文全新的美的發現之一。桑丘說:「……一個小孩子也能讓他在大白天相信是在黑夜:正因為他如此單純,我愛他如自己生命,他所有的怪異行為都不致讓我離他而去。」

堂吉訶德之死因其散文化更令人感動,也就是說沒有任何感情用事的一面。當時,他已經口述了他的遺囑,然後,在整整三天裡,他度過了生前的最後時光,身邊都是些愛他的人。然而,「這並不妨礙外甥女吃飯,管家喝酒,桑丘還是那麼好情緒。因為能繼承一些東西是可以消除或緩解一個人死去的痛苦的。」

堂吉訶德向桑丘解釋說,荷馬和維吉爾並不將人「依照原樣本色描述,而是按他們應當成為的樣子,昭示後代,作為德行的榜樣」。而堂吉訶德絕非一個可以追隨的榜樣。小說的人物並不要求人們因他們的德行而敬仰他們。他們要求人們理解他們,這完全是兩碼事。史詩中的英雄總能獲勝,或雖敗猶榮,能將他們的偉大保持到生命最後一息。堂吉訶德敗了。而且毫無偉大可言。因為,一切突然變得清晰:生活的本來面目就是一種失敗。我們面對被稱為生活的東西——這一不可逆轉的失敗——所能做的,就是試圖去理解它。小說藝術的存在理由就在於此。

「故事」的專制性

湯姆·琼斯是個棄兒。他住在奧爾華綏爵爺的鄉村城堡裡,爵爺保護他,教育他。年輕時,他愛上了索菲亞,鄰居富家族的女兒。當他的愛情公開時(小說第六部分結尾),他的敵人惡意中傷他,氣憤至極的奧爾華堡將他逐出家門;於是他開始了長時間的流浪生涯(這讓人聯想到了流浪漢小說中的結構:一個主角,即「流浪漢」,經歷一系列的奇遇,每次都遇到新的人物),只是到了最後(在小說第十七與十八部分),故事才回到主要的情節線索:在一連串令人驚訝的澄清之後,湯姆的出色之謎真相大白:他是奧爾華綏十分喜愛的、已經過世的姐姐的私生子;他勝利了,在小說的最後一章,娶了他最愛的索菲亞。

當菲爾丁宣稱他在小說形式上具有高度自由性的時候,他首先想到的,是拒絕將小說簡化為被英國人稱為「故事」的一系列行為,動作和語言的因果連結,這一因果連結號稱能構成一部小說的意義與實質;他反對「故事」的這一絕對權威,尤其表現在他自己的對話與思考的介入,換句話說,通過「離題」,將敘述隨時隨地中止的權利。然而,他本人也使用「故事」一詞,仿佛它是確保一個結構的統一性,將首尾連續起來的唯一可能的基礎。所以,他用婚姻這一皆大歡喜的結局,在毫無防備或者結束了《湯姆·琼斯》(儘管可能是帶著一絲隱秘、譏刺的微笑)。

從這一視角來看,約十五年之後面世的《項狄傳》就可以被視為對「故事」的首次徹底、完全的罷免。假如說菲爾丁為了在長長的因果連結的走廊中不致窒息,到處打開離題和插敘之窗,那麼,斯特恩已完全拋棄了「故事」;他的小說,總體上只是不断增多的離題,一個由插敘組成的快樂的舞會,其統一性故意顯得脆弱、滑稽的脆弱,只靠幾個人與眾不同的人物來點綴,而他們那些微不足道的行為的無意義讓人覺得好笑。

人們喜歡將斯特恩與二十一世紀小說形式那些偉大的革新家相比;這一點也不錯,但斯特恩不是一個「被詛咒的詩人」,他是受到廣大讀者歡迎的;他那些罷免「故事」的偉大舉動,是在微笑著、大笑著、開著玩笑時完成的。而且沒有人指責他晦澀難懂;假如他讓某些人感到不舒服,那是因為他的輕佻,他的輕浮,而且更多的是由於他所處理的題材令人難以接受的無意義。

那些指責他的這種無意義的人可謂選擇了一個準確的詞。但我們不要忘了菲爾丁是怎麼說的:「我們在這裡向讀者提供的食糧不是別的,就是人性。」而偉大的戲劇性行為難道真的是「理解人性」的最好的鑰匙?難道不正相反,它們反倒像是豎起的、隱藏生活本來面目的障礙?我們最大的問題之一難道不就是無意義?我們的命運難道不正是無意義?而如果是的話,命運究竟是我們的不幸還是我們的幸運?是對我們的懲罰,還是相反,是我們的解脫,我們的逃逸,我們的田園牧歌,我們的藏身之處?

這些問題都會令人意想不到和具有挑釁性。正是《項狄傳》的形式遊戲使這些問題得以提出。在小說的藝術中,對存在的發現與對形式的改變是不可分割的。

(董強/譯)