先给大家看一张照片,看看谁能认出其中的几个人来。

一个都没认出来?那就对了,我也一个都没认出来。

可是,我知道:对这些认不出来的人,你却一定熟悉的不能再熟悉了;如果我说出他们的鼎鼎大名,你绝对会滔滔不绝地讲出他们无数的身世沉浮,尤其是有关他们的道听途说、奇闻八卦——这就是碎片知识时代的特点:你了解一个人的所有浮光掠影,却连他长什么样都不知道。

这张照片里的成人如下:左一周培源、左二梁思成、左四林徽因、左五金岳霖、左六吴有训。

不对,应该是六个成人,拉掉了一个左三,而且是最帅、最酷的一个!

拉掉这个人的原因,一是因为虽然他最帅、最酷,但知道他名字的可能最少;二是因为这篇文字要讲的就是他。

他,就是陈岱孙。

因为没有一个显赫的名媛伴随着生命历程,因为没有大众熟知的绯闻爱恨,因为个性内敛,因为远离喧嚣,因为不热事功,因为淡泊名利,因为不事声张,因为身前寂寞,因为不善巧言令色更不善阿世自擂,因为毕生深耕自囿于枯燥的经济学,所以他不是寡廉鲜耻的大众文艺聚焦的流量题材、不是浅薄无知的后浪新人乐道的阳春四月,不是俗不可耐的白领小资追捧的岁月静好。但他,却不折不扣是一个即便以今天的标准看起来都绝对偶像级的翩翩佳公子、一个注定要被写入民国史中的人物、一个最经典意义上的天才和大师;不仅如此,令人震撼和难以想象的,他还是一个有着鲜为人知、隐秘旷世的绝恋的第一流情痴。

1986年夏天,著名美籍华人女企业家、社会活动家张雯在西苑饭店举办她拍摄的一部中国题材电视片首发酒会,请了很多人,包括北大校长丁石孙等名流,我代表北大学生会与有荣焉。那时刚刚开放,“酒会”还是极为稀罕的场合,只有大饭店才有条件举办,故被邀请者无不踊跃出席。酒会每人标准叁拾元,比我们每个月贰拾元的伙食费还多出一半;易拉罐的可乐啤酒成排摆放随便取用。此西式酒会绝对有中国时代特色:在一个灯光暗淡、屋顶低矮的大厅里,最前面一排长桌,贵宾们坐成一排,只能和邻座熟人彼此唔面交谈,却要与对面素不相识的所有人面面相觑。主桌上餐食已经摆好,杯盘狼藉;不时有人来到桌前拍照名人,使主桌贵客有如动物园中被参观者;主桌下面黑压压一片布衣素服、身形消瘦、皮肤黝黑、面带菜色的国人,在老外看来如同今日我们看朝鲜人。开始是正式仪式,后面一宣布开饭,人群就开始燥热涌动——等的就是这一刻呀!服务员鱼贯而入地摆放第一轮食物后,上百人瞬间同时扑向餐台,犹似冲锋陷阵,力小如我者被挤得丢盔卸甲——后来在王朔哪篇小说里读到他用了一页篇幅写食客争抢自助餐的场景,实在不是夸大其词。好容易抢到中意或残存餐食的,心满意足或情绪失落地穿过层层叠叠横冲直撞的人众,把东西端到提前抢占的餐桌上狼脱虎咽。酒会每桌还细心地准备好两包箭KENT牌洋烟,瞬间也被抢空;一时整个大厅烟雾弥漫、喧嚣四起。就是在这次酒会上,我和张雯相识并一直保持联系。

1989年1月张雯又来北京,住在北京饭店;来之前她在美国用诞生了仅仅一年即被传真淘汰的电传约我一起早餐,谈我邀请她当年五月访问北大一事。张雯带了三盒费列罗精装礼品巧克力:一盒送我,另两盒托我转送丁石孙和陈岱孙。她另交给我一张她和1988年诺贝尔物理、化学、生物与医学及经济学得主合影的大彩照、十几张她在某次会议上和陈岱孙交谈甚欢的小彩照,让我和巧克力一起带给丁、陈。1989年北京著名饭店、宾馆都是国营的,服务水平也很低下——不过这一年虽然狗还不行,但中国人已经可以进入高级饭店、宾馆了——,哪怕是北京饭店这个中国最有名的饭店。吃完早餐结账,张雯给服务员美国信用卡,男服务员哪里见过,说要外汇卷或者美元;张雯说我随身没有,你们这儿怎么连国际卡都不能刷?声音未免略趾高气扬,不过也是那时美籍华人的共性:在美国优雅有礼,到了中国就有点高人一等和入乡随俗了。也怪张雯中国来的少,哪里知道在解放后的新中国劳动人民翻身做主,多少年来服务员都是上帝,顾客在他们面前只有卑躬屈膝、阿谀谄媚的份儿;当时固然已经崇洋媚外好几年了,但人们奴性还没培养起来,还是造反派的脾气;所以她声音稍一高,男服务员立马不乐意了,带着鄙夷口气说没钱你别来吃呀。张雯顿时大怒,也不顾我在旁边了,气急地说:“我没钱、我没钱?你说我没钱?!我是你们政府请来的,你居然敢这样对我说话?叫你们经理来,我不和你说话!”男服务员虽然满脸不服,但也还是嘟囔着磨蹭了半天叫来了一个穿着厨师般白制服的矮胖中年人。这人颇有殖民地时代洋人杂役的派头,在当年也是少见,一个劲点头哈腰赔不是,说“您别生气别生气都是我们的不是,我们来帮您解决”——我无意间居然看了一场大戏。

三天之后,我第一次见到了陈岱孙。

那是当时我还不知道的中国大变动之前最后一个春节的前三天的清冷萧索的上午。我从44楼出来,朝现在数学所的位置宛转步行。彼时的北京,外来人口还只有本地居民的四分之一,整个城市雍容平寂,临近年终就更加人迹罕见。冬日的阳光温煦宁静,树梢些许不动。举目四望,校园里已经很难看见一个人。今天土豪云集暴发毕露、只见艳俗不见沧桑的违制伪赝古建扎堆的红楼后面一带,那时叫镜春园,是一大片杂乱凋零的平房住宅;平房住宅再往后是一派荒芜的湖泽,环绕湖水的是无休无止的曲径横巷。迷失在这些古旧、落寞、清疏的巷陌上,斜阳草树,我稍一恍惚,就会走过曹雪芹的柴户草牖。

就在这个孤独的上午,在远离希盼新春佳期而躁动不安情趣怏然的城中心的京郊燕园的安详静默里,我暂时忘却内心的惶恐、忐忑与忧伤,走尽一片荒原深处、走近一个被遗忘的民国人物、也走进一段我二十几年后才了解的历史。

我推开两扇斑驳的木门,里面残颓破败、衰草枯杨,一处处房子高低不整、断壁残垣,不似有人居此生存。我拐进左手一个蓬门小院,院中荒疏落魄。步入三间平房,我环顾周围,屋里徒留四壁。在昏暗的光线下,我见到了主人陈岱孙。

陈岱孙个子很高,拄着拐棍,但身形挺拔。他同样穿一身洗的发白的蓝布中山装,他同样表情严肃、不善辞令、沉默寡言:我一瞬间觉得是一个大一号的季羡林。在我们说话的时候,一个老妇人悄无声响的出入。我问起他的身体,他告诉我他年轻的时候琴棋书画一律不晓,但打球、骑马等全部体育项目无不谙熟精通,所以体质不错。说起房子里令人瑟索的温度,他说冷不是最要紧的,夏天下雨最麻烦,有时在屋里还得打着伞……

他说这些的时候平静自然,像在述说一件再习以为常不过的事情。

一个小时后我告辞出来,又投入那水火交际的青春岁月,留下老人在清冷、孤独、寂寥中度过“炮竹声中一岁除”的除夕以及一个一个不知何时才能穷尽的新春。

我最初听到陈岱孙的名字和故事,是从北大中文系78级黄蓓佳的小说《请和我同行》开始的。小说里写了一个老教授,年轻时和另一个青年同时爱上了叫黄秋菊的姑娘;黄姑娘无法取舍,就和两人做了一个约定:谁先留学美国,取得博士学位就嫁给谁。于是,两个青年人共同出国。老教授谨守承诺,压抑着相恋之苦一心一意读书拿学位。而另一个青年则半途潜回国内,没有对手地获取了姑娘芳心,成就百年好事。几个寒暑过去,老教授学成归国,手捧博士证书以示佳人,却发现爱人已成人妇。覆水难收,刻骨相思尽成灰,老教授遂伤心欲绝,终身不娶,一辈子与姐姐相伴为生。而他后来的庭院里,一直种满黄色的菊花。这个守然诺、不懂“女人的誓言和裤带一似警察执法的尺度”的痴心人,就是陈岱孙;另外那个心机深远、机智灵活、一不信邪二不信女人谎言的青年,就是后来荣华富贵、相较陈岱孙有如天上地下的周培源。

黄蓓佳的小说内容已经记不清了,但里面那首《我希望》诗,我至今能脱口而出:

我希望,她和我一样:

胸中有血,心头有伤;

不要什么月圆花好,不要什么笛短萧长。

要穷,穷的像茶,苦中一缕清香;

要傲,傲的香兰,高挂一脸秋霜。

我们一样,就敢在暗夜里,徘徊在白色的坟场;

去倾听魑魈的惨笑,追逐那飘移的荧光。

我们一样,就敢在森林里,打下通往前程的标桩;

哪管枯枝上猿伸长臂;何惧石丛里蛇吐绿芒。

我们一样,就敢随着大鲸,

划起一叶咿哑的扁舟,去探索那遥远的海港;

任凭风如丧钟,雾似飞网。

我们一样,就敢在泥沼里, 种下松籽,要它成梁;

我们一样,就敢挽起朝晖, 踩着鲜花,走向死亡!

虽然,我只是一粒芝麻,

被风吹离了茎的故乡;

远别云雀婉转的歌喉,

远别玫瑰迷人的芬芳。

我坚信,也有另一颗芝麻,

躺在风风雨雨的大地上;

我们虽未相识,但我终极乐观,

因为我们顶的是同一轮太阳。

就这样,在遮天的星群里,

去寻找那颗闪烁的微光;

就这样,在蔽日的森林中,

去辩认那片模糊的叶掌。

不过《我希望》并不是黄蓓佳所写,而是她同班同学孙宵兵的作品。当年在北大时候,我爱这首诗远胜于舒婷的《致橡树》。我曾随着我的足迹把这首诗朗颂遍全国各地,处处引起共鸣;现在的中纪委副书记肖培,前陕西省委书记袁纯清,前上海市委副书记、前海南省副省长、前博鳌论坛秘书长姜斯宪都是听了我的朗诵后成了这首诗的粉丝。我一直认为,这首诗是我们那个炙热时代的爱情史诗、是我们那个激扬岁月的精神宣言。孙宵兵毕业后不久从事了教育法研究,长期担任教育部政策研究与法制建设司司长、教育部法制办主任,出版法律著作、完成法律课题无算,同时始终热爱和致力诗歌创作,诗集一本又一本地出。政策法规司在教育部是一个重要部门,当年胡启立夫人郝克明即任此职;“六四”后胡启立失势,郝克明特地被调离到教育发展研究中心任主任,可见一斑。孙宵兵中文系出身,横跨两个领域,不说成绩,普通人时间都不够用,此人由此见可算天才。而他的一首《我希望》足以彪炳诗史——不过据说孙霄兵后来的婚恋不是很顺利,也难怪,爱情如此理想主义,现实中不碰的头破血流才不正常呢。几年前我和孙霄兵有了联系,他常常寄给我最近出版的各种诗集并题款赠言。有次我在朋友圈里评价毛泽东“恶贯满盈”,他偶然看到,留言说:“师弟别这么说,我们这一代人会接受不了的”,语言温宛宽厚,颇有长者之风。

那个时候我不知道,关于陈岱孙的故事,除了黄蓓佳版,还有唐师曾版、许渊冲版,虽然这两个人都和我一个系,近在咫尺。

当年我给邓力群走卒、反赵紫阳急先锋、害人无数的文革余孽、“向历史虚无主义亮剑”的发明者梁柱的女儿讲过黄秋菊的故事,女儿求证于梁柱,梁柱点头称是,自豪地说:“看我们福建人多实在!”如果梁柱说福建人实在是真的,那他真是不肖的福建人呀。

直到很长时间以后,我才详细了解了陈岱孙。

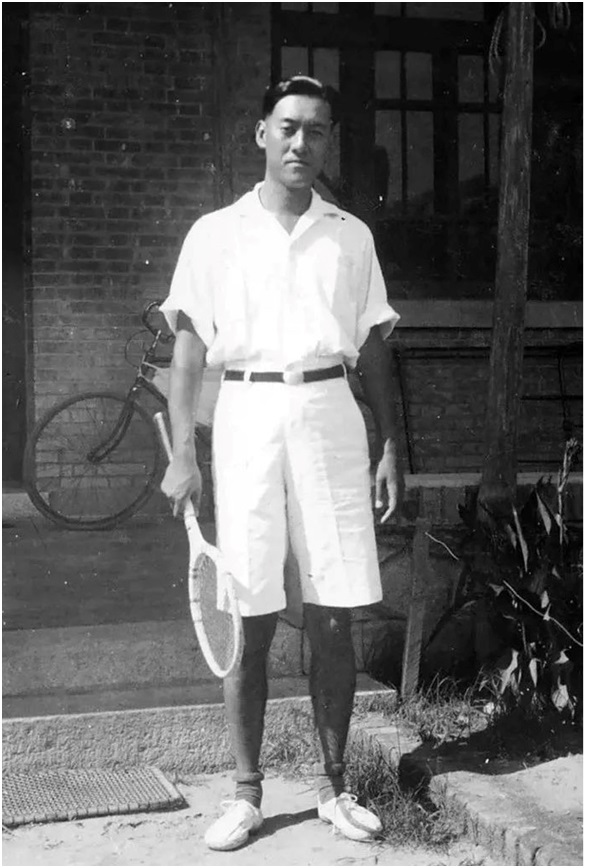

陈岱孙出身福建闽侯世家,和林则徐同乡;他的祖父是翰林陈宝璐,伯祖父是陈宝堔,明清两朝全家出过21个进士,属于今天女性最羡慕嫉妒恨的官二代。他20岁赴美,在威斯康星大学毕业时获得全美大学生最高荣誉金钥匙奖;22年入哈佛研究院,26岁获哈佛大学博士,随即赴法、德、英等国考察游历,27年回国任清华教授,28岁任清华经济系主任,29岁成为清华最年轻的法学院院长。陈岱孙课讲的极好,系外学生也大量跑去旁听。他每次上课,不看讲稿,滔滔道来、旁征博引,每回停下的时候,必是下课铃响,几乎不差纤毫。这种履历已经让人绝望了,但还远远不是他的全部呢。在西南联大,陈岱孙是男神级别的,高大俊朗、衣冠修整、风度翩翩,篮球、网球、游泳、骑马、高尔夫、跳舞、打猎,据说还曾为听一场歌剧从巴黎赶往意大利。你看陈岱孙照片,和当时大多数哪怕留洋回来的长袍马褂、沧桑近视、不修边幅的教授们都不一样,一副西洋贵族绅士和硬汉小生的样子,对女性绝对有杀伤力,难怪联大女生私下议论恋爱对象一定要按照陈岱孙的标准来找。这也还不是他的全部呢。陈岱孙性情温和、待人亲切、处事周到、细致体贴、扶危济困,生活能力、自理能力、事物处置能力都超越一般的强……

正因为如此,在民国的知识界,陈岱孙的终身大事备受瞩目。早年在清华就有三孙不婚——叶企孙、陈岱孙、金岳霖(字龙荪)——的说法,后来在联大,有四个单身教授——外文系吴宓、经济系陈岱孙、哲学系金岳霖、生物系李继侗——的个人问题广受关注。

当时已经是这样,几十年后的黄蓓佳版、唐师曾版、许渊冲版以及其它无数个版本,每一个提出后都有许多人出面否定。《东方之子》采访晚年的陈岱孙谈及此事,他只淡淡地说:“第一我没时间,第二这种事怎么也得两情相悦,我没碰到合适的”。今天陈岱孙斯人已去,过往的真实情由,将会永远成为一个谜、一段隐秘的历史。自古说红颜薄命,而高处不胜寒的完美蓝颜又何尝不是如此呢?

在民国回忆录剪辑的《去趟民国》和《一言难尽》两本书里,到处都能看到陈岱孙的名字:陈岱孙和朱自清在一起、陈岱孙和傅斯年在一起、陈岱孙和吴宓在一起、陈岱孙和梅贻琦在一起、陈岱孙和这个在一起和那个在一起,显然他是一个特别活跃和喜欢社交的人。但是,1949年以后,他却突然一下变得深居简出、不事交游、寡言鲜语,以至于大官僚地主出身、资产阶级学术权威成分的他,在文革中居然几乎没有受到波及、更没有被整肃,一辈子竟平平静静地度过了。

在《去趟民国》的“居住”一章里,也写到了晚年被新中国和共产党折磨的满地乱爬的吴宓。1925年,吴宓入住清华工字厅西客厅,取名“藤影荷声之馆”;再早梁启超曾在同一地方“赁馆著书”。后来,叶公超也搬来与吴宓为邻。吴宓的住所成了文化沙龙,他日记里记载,在他家里住过和时常访晤的有王国维、陈寅恪、赵元任、冯友兰、金岳霖、蒯寿枢、杨振声、钱方轼、叶企孙、陈岱孙等等。《去趟民国》同章里还写道,当年清华教授住宿优越,闻一多、吴有训、雷海宗等50多户住在清华西院,闻一多家有14间房子。1935年,闻一多、俞平伯、周培源、陈岱孙、吴有训等又迁入清华南院,这里有三十多栋新建的西式住宅,每户一栋,内有书房、卧室、餐厅、会客室、浴室、储藏室等,电灯、电话、热水等一应俱全。

然而,一个即便以今天的标准看起来都绝对偶像级的翩翩佳公子、一个注定要被写入民国史中的人物、一个最经典意义上的天才和大师、一个有着鲜为人知隐秘旷世绝恋的第一流情痴,在后一大半的人生中,不但离群索居、形单影只、粗衣烂衫、寂寞终老,而且住在与杂役为伍的废园蜗居、冬天房间里冻得瑟瑟发抖、下雨天在屋子中不得不打伞;不但从30岁每月400大洋变成90岁每月860人民币、贫困交加不得不靠学生们接济,而且在七十高龄之际差点被遣送到北大清华的死亡流放地鄱阳湖畔鲤鱼洲……即便他自己不说,如果我们不问一句“谁之过”,而去赞美他总结自己的一生时说“我一辈子只干了一件事:教书”,却去钦佩他清心寡欲、安贫乐道、与世无争的桃李满天下,我们真的就是太伪善和无耻了!

写过《南京暴行》的美籍华人作家张纯如在写另一本作品《中国导弹之父——钱学森之谜》时,采访了在他父亲母校加州理工学院读书的钱学森之子钱永刚。张纯如说,钱学森离开美国时,发誓永远不再跨进美国一步,因为美国让他感到羞辱和寒心:他为美国工作、贡献了近二十年,可最终美国不但拒绝了他入籍,而且公开把他驱逐出境;钱学森晚年曾表示,如果美国相关部门,哪怕口头向他表达道歉,他就会重访美国。钱学森虽然没有等来道歉的一天,但他的国家却给了他无上的恩荣。可是,吴宓也好、陈岱孙也好、其他无数在共产党治下横死苟活的知识分子也好,他们受到的羞辱和寒心,又找谁去说呀!他们是不是也该模仿钱学森,发誓“永远不再跨进共产党中国”一步呢?他们终其一生,不但没人道歉,而且到死都一无所有。

很少有人知道的是,1949年后,陈岱孙一步步放弃了他得以成名、得以厚生的西方经济学,也一步步否定了自己过去的辉煌、过去的荣耀,而去搞什么“马列主义经济学说”。直到1981年,他还撰文论证:我们国家的社会制度和西方完全不同,西方体制下的经济学说不适用于我们,我们要警惕它,它会给我们带来许多麻烦。他去世前两年,还在一本书的《序言》里激烈地写道:“我们现在面临两种危险,第一种危险是西方经济学说对中国青年和中国青年知识分子的毒害,第二种危险是西方经济学说可能对中国的社会体制和改革开放造成误导”——而此时,距离中共十四大确立社会主义市场经济已经过去了3年。这,也应该是陈岱孙在1949年后没有受到吴宓一样的摧残的一个原因。

陈岱孙1952年院系调整之后来到北大,从此之后再没离开。来北大之前,他的主要生涯全都是在清华度过的——除了八年西南联大岁月。陈岱孙临终前,说的最后一句话是:“这里是清华”。当然,他弥留中念兹在兹的清华,不是今天那个宣布已经建成世界一流大学的清华,而是那个有着工字厅、有着欢声笑语、有着“风景之优美”、有着“藤影荷声之馆”、有着季羡林怀念里的“高谈阔论”、有着吴宓深深眷恋的“久居安适之西客厅”、有着陈寅恪心中“独立之思想、自由之精神”的清华。最终,陈岱孙以即将陷入昏迷前最后一句本我的话,在回光返照中,神志清明、大彻大悟,彻底否定了之前近五十年的超我。

1994年,我曾再次拜访了陈岱孙,他依然健朗矍铄,对过去依然记忆犹新。此时,他已搬离了和北大退休杂役合居的镜春园小院,住进了专为名教授准备的燕南园小楼,回归了六十年前居住标准的一半。一个人命运如此,一个国家、一个民族的民运不也是如此吗?