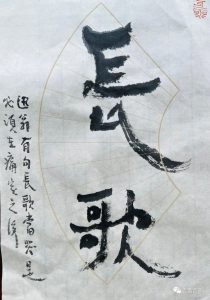

《长歌当哭》

一位曾经有过一面之缘的青年意外远行了……

想起的是“长歌当哭”四字,发一张曾经发过的墨迹——在这个5月4日青年节的晚间。

远行的是一位年轻的90后女记者,喜爱书画与诗词。与这位女孩相熟的同事说,“封闭时间太久,女孩前些天心脏不好,似乎也抑郁……送到医院抢救无效,她的父母崩溃了……”

没想到的是,身边的人与事。

看到她4月采写的《我身边的抗疫故事》。然后读到她前几年采访唐诗研究学者、复旦大学教授陈尚君后所写的一篇文章《还有一些美丽的诗词,被遗落在“通行版”之外》。

陈尚君先生晚间在朋友圈说:“真不敢相信,如此年轻美好的生命,遽然辞世。认识应该有六七年了,谈过各种各样的报道,始终都是那样的温和执着与庄重认真,值得尊敬,谨颂安息……”

和她相熟的同事说:“实在太震惊了……完全不知道说什么……”“几个月前在古镇,后来一起去逛了婚嫁博物馆,你说要早日把自己嫁出去。我们还曾经一起同一个房间住了好几天,聊了很多天。印象中你一直是很美的样子……”

几乎,说不出话。

几乎,每天都有种种击穿底线的消息……

犹记昨日晚间看到友人发来的视频,后至无法入眠:静安区一小区的一位男子,站在十多层间的窗边犹豫着,反反复复朝下看,手臂撑了许久,看得出他内心的挣扎,然而,几分钟后,却终于一跃而下……然后又看到另一不知何处小区的又一位,同样的一跃而下……还有,长乐路一位58岁的独居者,据说,是邻居闻及臭味才知道他走了……

“长歌当哭,是必须在痛定之后的。”——此句出自迅翁之《纪念刘和珍君》。

书此四字,抄迅翁句如下:

可是我实在无话可说……血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,哪里还能有什么言语?长歌当哭,是必须在痛定之后的。而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。

有的人终于走了,但留下的,到底又是什么?

有的人几乎算是偷生,但所能拥有的,到底又是什么?

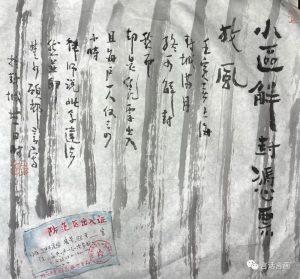

《回到新青年》

五月四日,绕不过去的是《新青年》。

1915年,陈独秀先生在上海创办了《青年》杂志(第二年起,改名为《新青年》)。他提出新青年的六条标准是:

自主的而非奴隶的,

进步的而非保守的,

进取的而非退隐的,

世界的而非锁国的,

实利的而非虚文的,

科学的而非想象的。

隔着107年的时光,再读仲甫先生此言,却仍只是一个痛字。

以仲甫先生旧影为底本,写其小像,题“回到新青年,难矣哉,壬寅五四,隔着107年的时光再读仲甫先生致青年词,时上海封城三十四日”。

同为新青年旗手的鲁迅先生说:“青年们先可以将中国变成一个有声的中国。忘掉了一切利害,将自己的真话发表出来。”

总仍有上海的青年,见证着《新青年》遗风与海上的铮铮风骨。

——这个春天的上海,实在应该记住4月中旬那天hua-shan路的夜色。

hua-shan旧名“海格路”,原是旧上海名流聚居地,最北端,有与五四新文化运动密切相关的提倡“思想自由,兼容并包”的蔡元培先生旧居。

——一个在当下印象里文艺的hua-shan路,爱情的hua-shan路,小资的hua-shan路,谁也无法预料,4月的一晚,居然有几句直楞楞的话,在夜色里甩面而来,直冲心扉。

有人说,那是一些正上中学或大学的年轻人笔迹,因为其间的稚拙。

那么拙而有力的字迹,满是纯真的情怀,让人相信,上海,见证并催生中国百年现代化的城市,并不是只咖啡的上海、酒吧的上海,或者十里洋场的上海,上海的骨力与骨气,一直清晰地传续着,从1700年前的《平复帖》,到满清入关后的嘉定反清与三屠,到1930年代的迅翁笔迹,到1966年的傅雷遗书……到见证这个春天上海的种种书写,一直到hua-shan路的字迹。

《念桥边红药,年年知为谁生》

五月一日,小区成为防范区,终于解封——然而其实只是解了一个寂寞,见证了的,只是一些兵荒马乱与莫名的荒唐。

似乎是一位画家90年代初自美归返上海时,街上人极多,然而,他却只觉彼时“上海没有兵没有马,却兵荒马乱,没有鸡没有狗,却鸡飞狗跳”。

这位画家可能不知道,很多人,都在怀念着九十年代的上海……

五月一日起,可凭票放风,一户一人,仅限三小时——一个月来第一次出得小区大门。

黄昏时分,暮色渐起,市井寂然,超市货铺皆封,路边杂草丛生,四顾萧条,念及外滩之草,真有“黍离”之悲。

据说正是芍药花开的季节,想到的居然只是姜白石的那首《扬州慢》,写的也是空城——金兵肆虐后的扬州芜城,真写尽了一千多年前的兵荒马乱:

“过春风十里。尽荠麦青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒。都在空城。杜郎俊赏,算而今、重到须惊。纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。二十四桥仍在,波心荡、冷月无声。念桥边红药,年年知为谁生。”

很多诗词,没有那样的人生经历总是隔的,就如姜白石词,以前读到的只是表面的凄凉与清丽,然而这些天重读,那种透骨的悲凉,也只是经历了史无前例的上海空城,才极深地体会。

——那种悲,真是透到骨子里的,且有着一种深刻的绝望。

以水墨写芍药图,题姜白石词,再题封城随感。

《被赶走前,她在红色电话亭住了一个月》

5月1日,读到一篇“电话亭女士”的报道,“4月1日,上海浦西封控第一天,她牵了一只穿着红色衣服的狗,背着包,提着一些东西,走进了小区对面的红色电话亭。整整一个月,她都住在里面。直到4月29日,两个身穿防护服的男人把她赶出了电话亭。”

5月4日,读到李强(中青报记者)对话上海“电话亭女士”:“吃喝别人给,身上是名牌,活得简单自由。”

砚公说:“上海之所以是上海,就是接纳并善待每一个希望按自己的方式生活的人。她说回到家乡小城市,就像掉掉到一个坑里。她反复说着上海好,说感恩。希望上海快一点恢复正常,像以前一样,对人好。”

——其实,还是悲凉的,上海与外地,皆是,人间世,人艰世。

以钢笔写此电话亭。

《一棵卷心菜》

读到新民晚报的一则报道,说是一棵卷心菜,被一个九十岁的老太太吃了一个星期,当记者得知消息并给了她一些食物后,她连说了三声“谢谢”。

意外的是,这则温暖的故事只活了几个小时……

《似有兵荒马乱意:马某与马某某》

5月3日,先是看到友人发来央视消息,说杭州国安局对马某采取刑事强制措施,问朋友马某是谁?友人发来香港股市信息,大疑,不久又看到著名的胡大编言之凿凿地说,不是马某,是马某某。

其后终于看到其他媒体报道,均纠正为马某某,云云。

老余在群里说,“这一天,搞得所有姓马的无比光荣。”

其实哪里是姓马的无比光荣,无非见证了兵荒马乱而已。

见帅总在朋友圈说:“王某,王某某。王某是我,王某某不是我。我每天都在思考我是谁,我从哪里来,到哪里去。”

以李伯时笔意作马头图,题:似有兵荒马乱意。

《解封以后的扁担》

作此图,题:“壬寅上海封城一月后,防范区可出小区,然而不得开车,亦无出租车、电动车,购物惟靠徒手。古老的扁担因之派上大用场。”

有人想起小学语文课本中“朱德的扁担”,说大概是从井冈山挑到了上海空城里的超市。

旧同事说,看来要囤的货还真不少,解封后打算网购一辆四川的鸡公车,或者,扁担也行。

《小区解封,凭票放风》

小区解封,但须凭票放风。

出门且须核酸。

有律师说此违法,然,奈何?

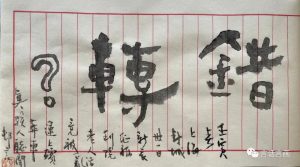

《何谓死活,何谓错转》

简直是骇人听闻:上海新长征福利院,叫了殡仪馆的运尸车,结果,殡仪馆的工作人员,发觉人还活着,遂把人从车上拉下,还给了福利院——如果不是殡仪馆工作人员及时将老人“退”回,老人很可能被活着火化……

普陀区5月2日终于通报《错转福利院老人事件:老人状态平稳,涉事医生被警方调查》

用的是“错转”二字——不知何谓错转?

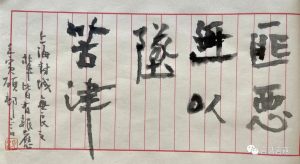

《匪恶无以坠苦津》

想起那些恶人,想起那些无良之类,想起折磨世人的那些人。

临《汝南王修古塔铭》中句——”匪恶无以坠苦津”。

有些人,一定是会有报应的,不是不报,时候未到而已!

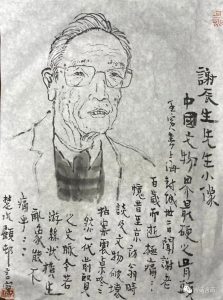

《谢辰生先生小像》

一百岁的谢辰生先生走了,想起当年十多年前艺术周刊创刊时,谢辰生先生爽快地答应成为文物顾问,每次到北京见面,都可以感受到老人对中国文物的一腔赤诚之心,谈到文物破坏的案例,老人家痛心疾首甚至拍起了桌子,老人家真可以说是中国文物界最硬的骨头。

荣毅兄发来老人家96岁的书迹,拙而见出铮铮铁骨,真书如其人。

与谢老交往60余年的国家文物局原副局长、中国文物报社原社长彭卿云说:“他这百岁的人生其实就做了一件事,就是为中国文物保护而战斗的一生,他最早师从郑振铎,他从郑先生那里学到爱国、爱文化、爱文物的精神。”

除了文物保护,想起谢稚柳、启功、徐邦达、杨仁恺、刘九庵、傅熹年、谢辰生七位文物鉴定家成立的中国古代书画鉴定小组。

痛心的是,见证真正文脉的那一辈人,几乎都凋零了。

文脉断裂,若游丝然,岂不乱象横生,岂不兵荒马乱?

当晚午后敬绘谢老小像。

2022年5月1日-4日,三柳书屋

转自:公号”言话言画“