熟悉文革历史的人大概都知道,文革的发动是以毛泽东在1966年8月5日在中南海大院内张贴的一张大字报的标题,标题全文为《炮打司令部——我的一张大字报》,但文革进入社会全面动乱,则是以《关于无产阶级文化大革命中加强公安工作的若干规定》的出台实施为标志的,因其内容分为六条,所以简称“公安六条”,这是为了保证文革全面夺权的顺利实现而制定的。

1967年1月13日中共中央、国务院颁布的《关于无产阶级文化大革命中加强公安工作的若干规定》。(即“公安六条”),要求全国各地贯彻执行。

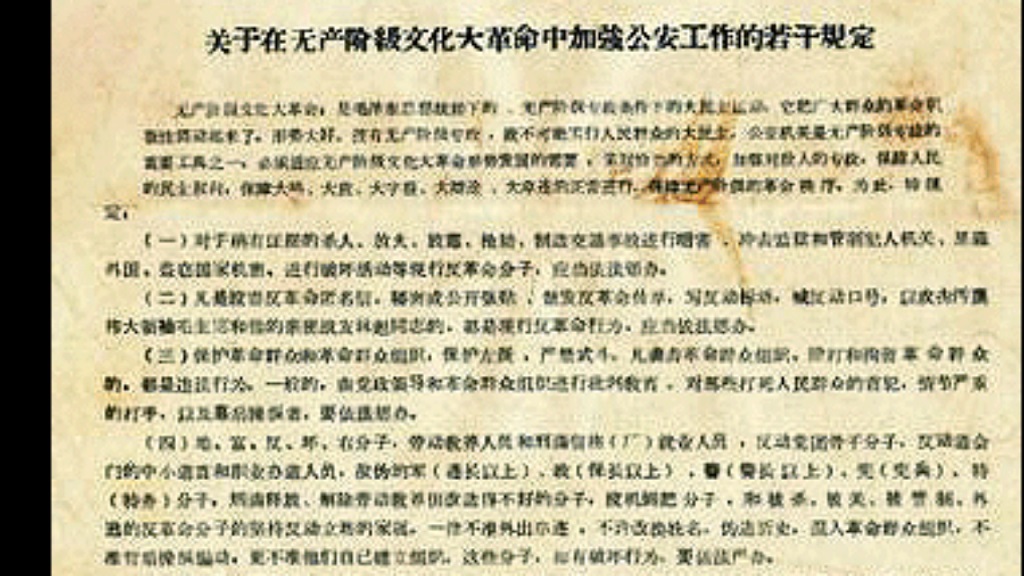

公安六条”的全称是“中共中央、国务院关于在无产阶级文化大革命中加强公安工作的若干规定”(中发〔67〕19号)。因其内容主要是加强公安工作的,分为六条,所以,从上到下都将这个标题很长的规定简称为“公安六条”。全文如下:

中共中央、国务院

关于在无产阶级文化大革命中加强公安工作的若干规定

中发〔67〕19号

无产阶级文化大革命,是毛泽东思想挂帅下的、无产阶级专政条件下的大民主运动,它把广大群众的革命积极性调动起来了。形势大好。没有无产阶级专政,就不可能实行人民群众的大民主。公安机关是无产阶级专政的重要工具之一,必须适应无产阶级文化大革命形势发展的需要,采取恰当的方式,加强对敌人的专政,保障人民的民主权利,保障大鸣、大放、大字报、大辩论、大串连的正常进行,保障无产阶级的革命秩序。为此,特规定:

(一)对于确有证据的杀人、放火、放毒、抢劫、制造交通事故进行暗害、冲击监狱和管制犯人机关、里通外国、盗窃国家机密、进行破坏活动等现行反革命分子,应当依法惩办。

(二)凡是投寄反革命匿名信,秘密或公开张贴、散发反革命传单,写反动标语,喊反动口号,以攻击污蔑伟大领袖毛主席和他的亲密战友林彪同志的,都是现行反革命行为,应当依法惩办。

(三)保护革命群众和革命群众组织,保护左派,严禁武斗。凡袭击革命群众组织,殴打和拘留革命群众的,都是违法行为。一般的,由党政领导和革命群众组织进行批判教育。对那些打死人民群众的首犯,情节严重的打手,以及幕后操纵者,要依法惩办。

(四)地、富、反、坏、右分子,劳动教养人员和刑满留场(厂)就业人员,反动党团骨干分子,反动道会门的中小道首和职业办道人员,敌伪的军(连长以上)、政(保长以上)、警(警长以上)、宪(宪兵)、特(特务)分子,刑满释放、解除劳动教养但改造得不好的分子,投机倒把分子,和被杀、被关、被管制、外逃的反革命分子的坚持反动立场的家属,一律不准外出串连,不许改换姓名,伪造历史,混入革命群众组织,不准背后操纵煽动,更不准他们自己建立组织。这些分子,如有破坏行为,要依法严办。

(五)凡是利用大民主,或者用其他手段,散步反动言论,一般的,由革命群众同他们进行斗争。严重的,公安部门要和革命群众相结合,及时进行调查,必要时,酌情处理。

(六)党、政、军机关和公安机关人员,如果歪曲以上规定,捏造事实,对革命群众进行镇压,要依法查办。

以上规定,要向广大群众宣传,号召革命群众协助和监督公安机关执行职务,维护革命秩序,保证公安机关人员能正常执行职务。

这个规定可在城乡广泛张贴。

一九六七年一月十三日

文革开始时,谢富治任国务院副总理、公安部部长,人民武装警察部队司令员兼政委。1966年8月,谢富治被补选为中共中央书记处书记、政治局候补委员。这位在中共建政史上有一连串“左”倾错误历史的谢富治,立即成了“文革”的积极拥护者。

谢富治对“文革”的第一个“贡献”,是炮制了“公安六条”。

“文革”初期,红卫兵和各种造反派组织的行动不论多么过火,他都认为是革命行动,都要支持,而对于反对“文革”的人,他就当作阶级敌人来对待。他认为,公安部门的工作中心,就是支持“文革”。基于这一想法,1966年12月,他与一些人合谋,经过一段时间紧锣密鼓地“研究”、写作,制定了一个“公安六条”。谢富治将其报送了毛泽东、林彪,并得到批准。

“公安六条”虽然文字不长,连标题带落款也不足1000字。但是,由于第二条明确规定:“凡是投寄反革命匿名信,秘密或公开张贴、散发反革命传单,写反动标语,喊反动口号,以攻击污蔑伟大领袖毛主席和他的亲密战友林彪同志的,都是现行反革命行为,应当依法惩办。”在实际执行中,不仅对毛泽东、林彪稍有微词都会被认定为“恶毒攻击”的“反革命行为”,而且除毛泽东、林彪两人外,又扩展到了凡对江青、康生、陈伯达等中央文革小组及其成员稍有不满的,甚至扩展到适用于各级当权者。也以“恶毒攻击污蔑无产阶级司令部”的“反革命行为”严加惩处。不仅适用对象一扩再扩,适用情节也一扩再扩,成为类似《第二十二条军规》无所不包的,能够有效镇压抗拒现实、持异见者的东西。

“公安六条”第四条规定,除“地、富、反、坏、右”五类分子外、又将劳动教养人员和刑满留场就业人员和历史上有过污点的人员及其家属等21种人,都列为专政对象,规定他们“如有破坏行为,要依法严办。”这样就把“专政”的范围无限扩大了。红卫兵、造反派据此大规模地把这类人赶出城市,送农村监督改造。据官方不完全的统计材料,当时至少有33,695户北京市民被抄家抢掠,有85,196人被驱赶出城。此风很快在全国各大城市蔓延,多达40多万的城市居民被“遣返”到农村或边远地区。被遣返的人在遣返途中被折磨致死的不计其数。

对信件、传单、标语、口号等是否反动,什么是“破坏行为”,如何“严办”等都是由“文革”极左分子认定和操作的,在当时极左思潮极度泛滥的情况下,“公安六条”的出台为不受任何约束地乱打、乱斗、乱杀,大开了方便之门。所以,这个规定的打击面很宽,杀伤力极大,造成成千上万的冤假错案。

其中,第四条首次提出了一个21种人的名单。21种人:地、富、反、坏、右分子,劳动教养人员和刑满留场(厂)就业人员,反动党团骨干分子,反动道会门的中小道首和职业办道人员,敌伪的军(连长以上)、政(保长以上)、警(警长以上)、宪(宪兵)、特(特务)分子,刑满释放、解除劳动教养但改造得不好的分子,投机倒把分子,和被杀、被关、被管制、外逃的反革命分子的坚持反动立场的家属。红卫兵、造反派早已开始大规模地把这类人被赶出城市,送农村监督改造,得到了来自政府“法律”的肯定。1969年10月根据“林副主席第一号命令”在极短的时间内又实施了遣返。

“公安六条”的贯彻执行,使红卫兵和各种造反派组织的“造反”行动更加肆无忌惮,对于光天化日之下的打砸抢的行为,已经没有人敢制止了。另一方面,也镇压了一大批反对“文革”的人。张志新同志,就是在“公安六条”下达之后,以“反革命罪”被抓起来的。全国各地因为向中央写信,不赞成“文革”的人,被抓起来,被整死的,不计其数。

仅据官方非常不完整的统计材料,当时至少有33,695户北京市民被抄家抢掠,有85,196人被驱赶出城。此风很快在全国各大都市蔓延,多达40万的城市居民被“遣返”到农村或边远地区。不少被遣返的人在遣返途中便被折磨致死,无法进行统计。这一政策支持了此前红卫兵的任意扑杀行为。谢富治在北京市公安局会议上说:“民警要站在红卫兵一边……供给他们情况,把五类份子的情况介绍给他们。”并说:“群众打死人,我不赞成,但群众对坏人恨之入骨,我们劝阻不住,就不要勉强。”有他这样的指示,才有后来湖南、广西惨剧的发生。

总而言之就是,红卫兵和造反派的“造反”活动,任何人不得阻拦、置喙。军政、公安机关也不能镇压,否则就是现行反革命分子,要以“反革命罪”论处。

1968年湖南道县(邵阳)发生的一连串集体屠杀,为了防止阶级敌人趁机作乱,群众组织将这“21种人”及其家属定名为“黑杀队”(意指他们想屠杀工人阶级、贫下中农),一律杀无赦。这一法规性文件,没有通过规范的立法程序,仅仅用一个临时性规定就把“以言治罪”、思想犯罪制度化、法律化,成为打击异己势力的方便法门。“合法”扩大了法律打击对象的范围,并规定“革命群众协助和监督公安机关执行职务”,为执法权的流失、滥用(群众专政)提供了根据。是政治权力非程序更迭时维系脆弱的政治合法性的极端手段。文革中制造的大量冤假错案,依据的就是这一文件规定。其条例的有效性一直延伸到了它被取消的时候。

《中国文化大革命事典》,1997年,1068页,据不完全统计,仅在北京,从1966年的8月26日到9月1日,每天有数百人被打死:8月26日,126人;8月27日,228人;8月28日,184人;8月29日,200人;8月30日,224人;8月31日,145人;9月1日,228人。

这个《公安六条》造成了大量的冤案:1968年1月,云南1.4万人被迫害致死;2月,军队内34.6万余人受到诬陷,1.6万人被迫害致死。有了中央文件的支持,各地红卫兵和造反派更加肆无忌惮,公然打砸抢也没人敢阻拦。全国对文革持反对态度的人,被打倒批斗、被迫害致死者,不计其数。由此开启了文革十年浩劫,给中华民族带来空前绝后的历史灾难。

作为“四人帮”集团的骨干分子,谢富治几乎参与了所有“四人帮”对国家高级领导人的迫害行动,尤其是“二月逆流”事件中,对陈毅、徐向前、聂荣臻、谭震林、陈云等人的迫害“贡献”尤大。

1979年2月17日,中共中央宣布撤销《公安六条》。

1980年10月16日,在他去世八年后,中共中央决定开除谢富治党籍并撤销谢富治《悼词》,他的骨灰匣也被请出了八宝山革命公墓,揭下了覆盖的中国共产党党旗。

1981年1月25日,中华人民共和国最高人民法院特别法庭确认谢富治为林彪、江青反革命集团的主犯。

近日,十四届全国人大常委会第五次会议对《治安管理处罚法(修订草案)》进行了审议。近日,中国人大网公布了该修订草案,向社会公众征求意见。征求意见时间为2023年9月1日至9月30日。

连日来,一些法学界的专家学者对该条例第三十四条第二、第三款,提出反对或删除的意见。还有的对第二十八条、第五十四条提出修订意见。

这次修法引起社会公众的广泛关注,这次修法涉及到公安系统的扩权问题。作为和社会大众工作生活最直接关联的公安部门,《治安管理处罚法》历来有“小刑法”之称,这部法和人们的日常生活相当密切,社会大众在在社会生活中迎面撞上《治安管理处罚法》的概率并不亚于《民法典》。大多数未被入罪的违法行为,都能在这部法里找到否定性评价和处罚依据。而童之伟、劳东燕等几位法学专家学者提出的的修改意见得到了大多数公众的肯定。希望全国人大认真听取社会各界人士提出的修改补充完善意见,慎重修订,防止出现意想不到的社会后果的发生。

我们常说:前事不忘,后事之师,文革出台的《公安六条》前车之鉴更要牢牢记取。

附录:童之伟律师和劳东燕教授对《治安处罚法》修正案的意见

(原文发在微博上)

童之伟:

【朋友圈征询意见】我建议暂不审议《 治安管理处罚法》(修订草案)第34条 第2-3款。“中华民族精神”由谁确认, 按什么程序确认?“中华民族感情”由谁 体认,按什么程序体认和确定?这都是 极大的问题。若立法上按现在的草案通 过,执法司法上必搞成循长官意志抓 人、定罪,将会贻害无穷。为国家长治 久安和社会稳定计,法律应避免就“精 神”和“感情”问题做规定,特别不宜做 类似的简单化规定。

劳东燕:

前些天就看到《治安管理处罚法(修订草案)》第34条规定的内容。老实说,我 有些不敢相信,今天特地到中国人大网上查了草案的内容,才知道确实是真的。 草案目前正处于征求意见阶段,可以在人大网“法律草案征求意见”栏提意见 (www.npc.gov.cn/fcaw/)。

对于第34条第2-3项的规定,我持反对意见,建议删除为妥。主要理由是:

其一,“有损中华民族精神、伤害中华民族感情”是内涵极为模糊的概念,不同的 人有不同的理解与把握,将其作为法律上的处罚标准,必然面临处罚标准模糊的 问题,容易造成任意扩张行政处罚的范围。

其二,由于处罚标准模糊,势必导致行政权力的选择性执法,容易给腐败的滋生 创设新的空间,也可能激化警民矛盾,给社会稳定带来新的风险。

其三,国家权力直接干预公民个人的日常穿着领域,明显有过度干预之嫌。民族 精神与民族感情属于文化精神层面的事务,国家可以进行倡导,但不应通过法律 强制的方式来推行。

其四,这样的立法规定可能会刺激民粹主义或极端民族主义情绪的肆意蔓延,进 一步恶化公共领域的舆论环境,不当压制个人在日常穿衣与言论的自由空间。同 时,也可能加剧与一些国家的对立情绪,导致外交上的被动。