這是一本還帶著油墨香氣的自印冊子。關於它的內容,李建春說:「新冠使武漢成為世界中心,而我是這個苦難的中心的詩人。我一開始就很清醒。」

關於這本書的份量,和在他心目中的地位:「這本書是見證之書。我此前此後的寫作都不算。我付出了健康受損的代價。原來,所謂的見證,就是犧牲。」

言小義

黎衡|最低限度的真理:談李建春的詩集《物篇》

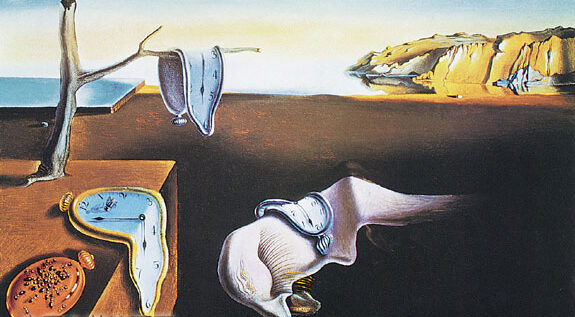

李建春的诗集《物篇》是2019年底到2023年初的作品的结集。任何一部诗歌作品(不是一首偶发的短诗,而是作为一部书被写出的诗的集合),都是关于时间的,尽管它们与时间的关系可能多种多样,有的诗人与时间有着机械反映论的笨拙,有的诗人试图从时间中逃逸,但即便最与时事无涉的诗,最高蹈最抽象最想克服臃肿的世俗性的诗,也必然曲折地成为时间的透镜,作品的语词、细微的生活经验都在不知不觉中被一个特定时期的技术、知识和氛围过滤。李建春本身就是一位敏感于时间的诗人,上世纪90年代,他将“钟面”作为一种装置来结构诗的舞台,那是对焦虑而突进的时代主题的把握,正如那个十年或二十年的金句“时间就是金钱,效率就是生命”,时间被从“时间开始了”或“一万年太久,只争朝夕”的神圣史诗性中降格,变成一种市侩但具有能动性的等价物,然而,时间也是一个复仇之神,对争先恐后的急迫施以报复,这一报复最终变成今日对“内卷”的再命名、指控以及随之而来的普遍忧郁。另一些时候,李建春擅长以追忆之姿把握时间,介于一个告解者和一个雕塑家,他写的家族史《命运与改造》以及追忆1990年代在广州的青春生涯的长诗,都是诗人最重要的作品,前者展示了理解与探测的强力,后者焕发出普鲁斯特式的幽光。所有这些铺垫,似乎是为了给另一部杰出而切近的诗集做准备,《物篇》的杰出也与时间有关,那是风暴眼的时间,死亡落潮的时间,历史的旋转门在不确定中掀动的时间,是武汉新冠疫情的时间,也是一个为诗艺准备了五十年的诗人,在知天命的年月却需要使出浑身解数来应对恐惧的时间。

波德莱尔拥有19世纪的巴黎,洛尔迦穿过20世纪战前的纽约,那时,汉口聚拢着水运最后黄金时代的幸运,殖民主义带着文明的假面,在租界建起一片蜃楼,武昌和汉阳携带织造局、铁厂的现代性,以及自强和方言学堂的国际筹划,长江、汉水之交的这三座城市,或一个城市群,奋力冲向历史的天际线。但在波德莱尔、洛尔迦的时代,上海是二手的巴黎、纽约,武汉是二手的上海。直到21世纪,一个无人能逆料的历史幽暗时刻,从汉口的华南海鲜市场逸出。这是中国腹心的经济、科教和人口重镇,却几乎以反乌托邦的形式,证成了中国空前的影响力、组织力。我们将这三年大疫的病毒命名为“新冠”,世卫组织以中性的时间2019,将其命名为COVID-19,而华语圈一些对中国大陆抱有成见的地区和媒体,则将其称作“武汉病毒”,这一“西班牙流感”式的称谓,引起了许多争论。一方认为这涉及地域的污名化,加深了刻板印象;另一方的潜台词则是,病毒除了造成瘟疫,也是关于瞒报、训诫、谎言与信息黑箱以及超越想象的治理模式的隐喻。

李建春刚好是一位武汉的诗人,由于在高校工作的寒假福利,幸运地在2020年初提前离开武汉,返回了附近的农村老家过年,躲过人人自危的封城,封控结束后,又重返这座城市的家中,直到2022年末清零政策一夕终结。《新唐书·文艺传上·杜甫传赞》称其“善陈时事,律切精深,至千言不少衰,世号诗史”。孟棨《本事诗·高逸》称“杜逢禄山之难,流离陇蜀,毕陈于诗,推见至隐,殆无遗事,故当时号为诗史”。我冒昧地用“诗史”来谈论这部《物篇》,因为“新冠大疫”之于我们这代人心灵的投影,或许类似“禄山之难”之于唐人。而作为一个武汉诗人,李建春将三年所察所感“毕陈于诗”,以当代自由体的方式“律切精深”,使《物篇》有几分偶然地坐落在了公共文献与作者精神传记的交叉点上。

每首诗的落款,都有精确到年月日的写作时间,来提供索引,读这本诗集,我几乎是在检阅沉重的史料。2020年初那段时间,我天天关注武汉的消息,这是一个我求学和生活过的城市,对病毒的恐惧,湖北人的罪化,作为精神事件的李文亮之死和“老子就要到处说”,方方日记提供的后真相的棱镜,良知,围攻与消声,国家主义的耻与罚……叠加着大疫爆发前就烽烟四起的贸易战、萧条的恐慌、南方的紧张空气和边疆的噤若寒蝉,复兴叙事遭遇了诸种情绪、势能的交汇,一开始,武汉是旋涡的中心,后来,每个地方都是,或可能是旋涡中心。除了旋涡,就是裂缝,“超时空伴随”“次密接”“行程卡”“健康码”让(安全的、自由的、未感染的)裂缝,也处在测不准的量子态。我们的忧虑与窒闷无以名状。

第一首《菜地》有希莫斯·希尼式的细腻,也提示了这本诗集的许多部分都关于作者乡村的自然,但谈论“一个自然主义者的死亡”显然太形而上了,2020的自然是严峻的,直接关乎会不会饿死,“白萝卜地已起出几个坑,一只萝卜/切开一大盘。大蒜的根扎得深,/直接抽会拉断,母亲右手拿锈芟镰尖/刺入根部松土,左手轻轻拔出。/用这些菜抵御一段时间,是否足够?”

作者回到了乡下毕竟是侥幸的,作为一个武汉市民,他的关切不仅仅是对公共事件发声(这一类发声常常是表态式的,因此浮泛、浅薄、可疑,卡夫卡需要对第一次世界大战发声吗?他躲在疗养院里似乎战争只是遥远的皮影,但他用真实的感受和天才的直觉,对一种更有概括性的现实发声了,甚至可以说,他对一百年后的武汉发声了),而且是置身事内的,是一种假设性的在场。所以《死亡如此盛大》和《我带给这片土地的节奏》并不矫情,“避难的我/反而感到安稳。心中无所求,/只与这风合一。我要快速穿过,/在新换的,遍照白墙的28瓦节能灯中/快速穿过――死亡如此盛大,/什么印象也没有。”“死亡与自然/变换着面具来到农家小院。……我在死角观看。转过高速的匝道,/远离服务区,收费站的红白/障碍杆扬起的一刻,就决定了/我带给这片土地的节奏。/暴力在空气中。生灭之地透明,沉静。”与小说家卡夫卡要创造一个平行于自己的角色不同,李建春的抒情诗,即便带有丰富的状物和叙事的质地,但“我”是唯一重要的角色,对“我”的心理现实的描写,就是这部“诗史”最贯通的暗线。面对大面积死亡,我反而在与集聚了现代性恐怖的都市对称的乡村,进入了等待戈多式的澄明的虚无,“什么印象也没有”,“生灭之地透明,沉静”。

但是当死亡借由具体的个人照亮了作者的经验,他马上又写出了一流的悼词:“但是他被选中,成为最先嘀咕、警告/这大面积的死亡且对纪律有点无感的,/他终于被吞噬。一个常人……得以进入/众神的行列。今天的神圣即是如此:不撒谎。”(《早春》悼李文亮医生)“以方寸之道丈量生死,/我眼含热泪,把一瞬间像一百年一样爬,/把护士柳帆一家、常凯导演一家/未写出的遗书当情书来写。”(《他们未写出的遗书》)“我吃谣言,/即稻花初开的时候,一种看不见/抽穗。你们——我说“们”,/我从未有勇气这样说。是无数个死者/合成的唯一的门。”(《唯一的门》)这悼词尤其在《清明哀悼文》里达到了庄严、质朴的顶点,诗人向祖先,向新近的亡者,也向无名之神祈祷,这死亡不仅是无常的灾难,更因不公义而应当以祭文呼告,连续三次祷告“不要放弃与生者的联系”感人至深,因为这一吁求如此简单,但它既指向死者,也借由死者这一幽暗镜面的返照,折射给每一个生者,不放弃与每一个牺牲者、受难者、蒙冤者的联系,需要生者不断的努力,借由纪念,更借由重申何为真相,何为公理,何为生之羞愧。

然而,除了“不撒谎”这样的最低限度的真理,我们又能把握多少真理?当2021年,“动态清零”姑且进入平稳,作者也感受到了这非常态的窘迫,“大家都在这种状态,努力将自己/从有毒的空间消除、隐匿。/因此遇见就是不遇见,/满街都是幽灵和傀儡活动。”(《空的相遇》)“该拒绝的拒绝,该了结的了结,/好像就没什么事干了。在残存的/合理性中听一声鸟鸣从下午三点/到傍晚,就这么,住在一个房间的/基础结构中,也不看坏资讯,/也不回顾嚼烂的个人生平,/唯有一点,可称为‘期待’的抽象。……我会请你喝一杯茶,把口罩取下,/我的话语没有逻辑,把病毒传给你。”非常态本来就是反逻各斯中心主义的,它以荒诞带给了建春诗歌中罕见的黑色幽默。《空街》成了新的日常,诗人甚至不需避讳那些非诗的、非真实的大词,因为这种新的公共语言也是病毒的表征,提示着临界状态:“居民们的神经质是没有适应/他们所宣称的大爱。/一家人,依靠着,等待居委会。/核酸检测已做了四次,/还没放行。戴口罩,保持/社交距离一米,我就相信你。”“祝你不必被空虚和寂静抓紧,/祝你在人世的绿码中免于被特殊照顾。//我呼吸在气溶胶中,忧郁地计算着/建造隔离营的成本何其低廉/且可以是任何建筑……”(《我呼吸在气溶胶中》)。

防疫的临界状态,也使诗人更自然地共情其他的临界状态,不管是徐州的“八孩女”,还是乌克兰的战火,到了2022年,李建春直接以“分水岭”来命名这种良心与道德直觉:“非绝对不足以解救绝对,/因为她的绝对的处境,不能形容的处境,……在这普天下透明的时刻,为何只有她/晦暗不明?……她与一场战争,同处于当代的分水岭……”(《绝对的,不能照亮的》)“那失音,失色,失形,/也像乌克兰的雪一样阵亡。”(《红与黑的抽象》为叶勇作;)幸好这本诗集会以自出版、内部交流的形式付梓,如果在出版社正式出,它最重要的堪称“诗史”的部分估计都会被删除。批评疫情初期瞒报、封城、“静默”、方舱,纪念李文亮,调查“八孩女”,声援乌克兰,在中国的正式出版物和机构媒体中,都是被禁止的,没有真实,只有舆情,没有正义,只有“递刀子”……这就是道德直觉的“分水岭”的意涵,不用讨论政治观点,不管是自由主义、马克思主义、安那其主义、保守主义,这些复杂的宏愿、论争都可以暂且悬置,这一“分水岭”如此绝对又如此基础。以至于面对这样的“分水岭”,谈论诗艺也是野蛮的,所以李建春在《物篇》许多直陈事实的段落中,给出的判断和描述都直接、有力,这时候,将技巧保持在最低限度就是一种诚实。布莱希特已经预先回应了诗与现实的关系,“在黑暗的时代/还有歌吗?/是的,还有关于/黑暗时代的歌”。只有当诗只剩下巧言令色时,奥斯维辛之后写诗才是野蛮的。

当然,如果把李建春仅仅看成“文章合为时而著,歌诗合为事而作”的讽谕诗人、证言诗人,那问题就太过简单了。在《拇指书》里,他有一段内涵丰富的自陈:“诗不是真理。尽管我追求了一辈子的真理——我意识到,那是语言的错觉和生活的需要。生活需要真理但诗歌需要对立。亦可称为道之反(反者道之动,让道动起来)。因此,拒绝想象的境界和对他人有所教益的想法。追击和描绘黑暗、荒谬、不义,如果无力做到,宁可感伤,也不提供假象。

“创造性语言是对无名、未知的探索。可名和已知,已建立天人和社会秩序,它是镶嵌,让你不能动弹。因此,诗不是善良的理想,是绝对,让你沸腾、安详地醒来。写作触及了人性的光华尽管是在危险状态中。诗或诗人接受无名的加冕而不是真理或人言。”更多时候,李建春是经由美术史的知识的“画框”,进入了李子冈慵倦的山水,在山水中,进入无名。

“物篇”之“物”,所言者何?《列子·黄帝》:“凡有貌像声色者,皆物也。”《史记·卷二四·乐书》:“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。”《文选·陆机·文赋》:“体有万殊,物无一量。”“物”,或是客观之万象,或是情境,或是与体相对的内容。但“物”也可简单理解为“我”的反面,“反者道之动”,按李建春自己的说法,“物”也是使“我”动起来的方法。有时,茫茫无边的物可以凝结于一道波纹:“我遵循一种法律而走近、看见的,/这一角湖水的波纹,/可有人愿意为它而捐躯?/这牺牲的仪式每天发生在乌克兰。”一角湖水的波纹像一面镜子,从武昌反射到基辅,明明只是微末的水面一瞥,诗人却从中看到了乌克兰的黎民、炮火与赴死的军人的阵列。并非只是联想,而是提醒我们,这转瞬即逝的安宁的景象,就像呼吸一样,原本是极其昂贵的,是上天在托举着它的昂贵而令我们无知无觉。只有当为它捐躯的牺牲仪式在乌克兰发生时,“我”这一片刻的“走近”与“看见”的自由才显得如此崇高。

就像这三年的“诗史”是从萝卜和大蒜等盘中之物够不够吃的惶惑开始的,或许“物篇”原本是诗人写作筹划和脉络的一个必要阶段,只是刚好与时间遭遇了。“物”作为一种空间单位,又始终在取消和平衡着时间,以至在诗集末尾的十四行系列中,我们看到的是隐逸式的沉浸,“有一些义,是风景展开的方式。/有趣的时代已经过去。竹林/疯狂地泼墨冲击边界。/我不能用一种谋生的姿态,/哪怕我事实上只是求生——/在看和被看之间,在时间/尘埃的积淀中,我思考山水。”(《有趣的时代已经过去》)连题目都要取作《鸟鸣山更幽》:“我竟把你安置在透视的灭点观察/冬天,谁能明白这凌厉、万里无云/和雪?且不谈我如何导致或规划/你不在场,自我封闭,凝聚气运,/那被割去、摘取的部分对抗真实,/或许姿态才是极致,坦然的从未。”但这“从未”仍然在与现实相关的诗作中找到了回响:“打印蓝图的一张纸,/空白A4纸。……时间切换到无用,是石头/给出的。而跟着的喑哑,/怎么打碎也是清亮、透明、/什么也没有的呼喊——”

2023.8.8