来源:纽约客 2024年6月3日

作者: Burkhard Bilger

译者: 苏利文

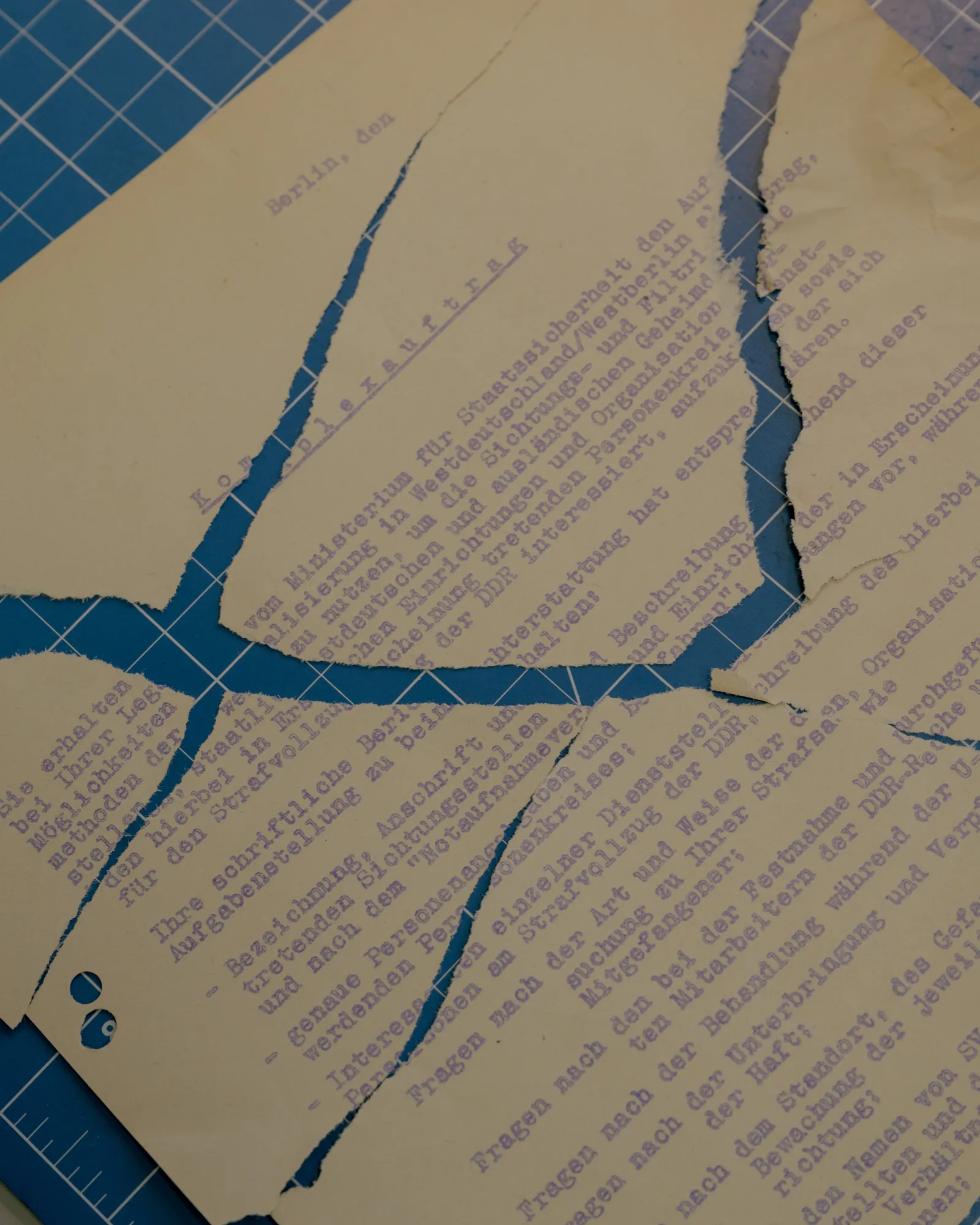

装满撕碎的史塔西文件的袋子,保存在德国的一个档案馆。销毁文件是一项累人的工作;重新拼合它们更具挑战性。Ingmar Björn Nolting 拍摄

续前:揭开史塔西的秘密(上)

起初,支持销毁档案的人占多数。主管史塔西档案的东德异见者罗兰·亚恩告诉我:“包括赫尔穆特·科尔在内的许多西德人也认为这些档案是毒药。”他说。史塔西坚持认为,至少应该销毁对外情报部门的记录。圆桌会议和市民委员会最终同意了。但这些信息并没有完全丢失。中情局后来承认,他们拥有一份通过克格勃特工获得的对外情报部门中央索引系统的微缩胶卷。这个代号为“罗森霍尔茨”的索引列出了在西德超过十五万名史塔西特工及其他相关人员,以及近六万次间谍行动。但具体细节已经消失。

“那是我们犯的最大错误之一,”吉尔告诉我,“我们不应该听信那些危言耸听的人。”他解释说,史塔西在西德的间谍活动经常被用来对付东德的公民:“想通过他们在西德的支持者了解东德的反对派,并了解人们计划何时逃跑。”尽管如此,吉尔和其他人还是决定不销毁其余的档案。他们知道一个国家可以多么快地忘掉自己的过去。二战后,盟军试图将西德民众“去纳粹化”,坚持要求前纳粹党员撰写详细的档案,以证明自己的清白或悔过。但大部分证据都被掩盖或粉饰:只有不到7000名西德人被认定在担任纳粹党员期间犯下罪行。20年后,在六十年代末的学生抗议期间,发现西德政府和军队中充斥着前纳粹分子。“我认为这种观念已经根深蒂固,那就是我们的历史教会了我们一些东西,”前史塔西档案研究和外联负责人达格玛··霍夫斯泰特告诉我,“我们已经两次犯错——一次非常严重。这种事绝不能再发生。”

1990年3月,在东德首次自由选举的前几天,有传言称,长期担任民权律师且总理竞选主要候选人的沃尔夫冈·施努尔曾是史塔西的线人。这个消息让大多数东德人难以置信,但施努尔执业的港口城市罗斯托克的活动人士发现了数千页关于他的史塔西档案。施努尔不仅充当了线人,还渗透到了新教教会内部。吉尔说:“他是个内鬼,这改变了讨论的方向。”新议会选举产生后,其首要行动之一就是保存这些档案。从那时起,每位公务员和政府成员都要接受可能与史塔西有关的审查。一年半后,档案向公众开放:任何人都可以查看自己的史塔西档案。

“我们把黑暗带到了光明之中。”霍夫斯泰特说。除了111公里长的文件外,还有200多万张照片和幻灯片、2万多份音频记录、近3000部视频和电影,以及4600万张索引卡。一个档案馆容纳不下这么多。完整的材料被存放在史塔西总部和12个地区档案馆中。一半被撕碎的档案也存放在地区档案馆;其余的则被扔进了“铜壶”——史塔西总部地下室的一个房间,内壁覆有铜,以屏蔽无线电传输。总共有16000个麻袋,大约有5亿片纸屑。现在的问题是如何处理它们。

迪特尔·蒂策站在一间空荡荡的办公室里,盯着桌子上的几张碎纸片。他和其他拼图员被安置在史塔西档案馆三楼的限制区内,走廊两侧是排列整齐的米色大门。和大多数同事一样,蒂策喜欢独自工作。“我需要安静才能做好这份工作。”他告诉我。他说,有时他太专注于工作,以至于下班回家时会头疼。但他热爱自己的工作。这是一份游戏与侦探结合的工作。“你必须乐在其中。”他说。“我发现了许多让我大开眼界的事情。”

拼图员是特殊的一群人。他们更关注图案而非内容,更注重构图而非意义。无论他们拼的碎片是破损的伦勃朗画作还是遗失的福音书,全貌的意义不如各部分之间的连接。蒂策今年65岁,在档案馆工作了半辈子。他身材矮胖,手指粗壮,秃顶上长着灰发,行动缓慢而有条不紊,目光从未离开过拼图碎片。三年前半,他因健康原因转岗到这份工作——大多数档案工作需要大量的归档和走动——发现非常适合自己。他有耐心,对形状和线条有敏锐的眼光。“房间可能看起来很乱,但形成一个主题需要时间,”他说,“你可能会觉得这儿少了一角,然后你发现,哦,它在那儿!这是种‘啊哈!’的体验。”

重新拼合的一份被撕毁的史塔西档案。

桌上的碎片是从一个象垃圾桶一样大的纸袋里捞出来的。它们颜色、纹理和厚度各异;有的单面印刷,有的两面都有。史塔西特工们可能试图销毁那些特别不利于自己的文件,但他们没有时间筛选;通常只是把桌上的文件扫到一起。有些文件被粉碎,但机器一次又一次卡住,显然它们不是用来大规模销毁的。其他文件被撕成小片,以便制成纸浆,但那样做耗时太长。最终,特工们只是把纸撕成两半或四分之一,然后随便扔进能找到的任何容器里,有时还混杂着糖果包装纸、苹果核和其他垃圾。这项工作非常耗费体力。特工们的手抽筋,手指肿胀,皮肤被纸片割伤,匆忙中他们无意间留下了工作的痕迹。每个纸袋就像一个微型考古现场:碎纸片像碎陶片一样层层叠叠。如果蒂策小心翼翼地一层层取出碎片,相邻的碎片往往能拼合在一起。

蒂策从桌上拿起两片碎纸,并排放在一起。虽然它们的撕裂边缘对上了,但沿撕裂处的文字内容却对不上。他摇了摇头,又试了另一对。同样的问题。“有时你会说,‘太棒了!我可以很快搞定。’”他说。“但有时,你却要在同样的碎片上工作十到十二天。”蒂茨用低沉含混的柏林方言喃喃自语。他在柏林出生长大,但不认为自己是东德人或西德人。1961年,柏林墙修建之前,他的父亲站在边界上,犹豫该站在哪一边。他最终选择了东边。将近三十年后,柏林墙倒塌了,蒂策在电视上看到了这一幕。“我无法想象这一切。”他告诉我,“第二天,我去上班,但办公室一个人都没有。所有人都去了西柏林。”

这些年来,重建的档案帮助追朔了德国的另一段历史。霍夫施泰特说,这些档案跨越了整个德意志民主共和国的四十年,内容涵盖从史塔西对纳粹战犯的调查到特工渗透东德和西德和平运动的方方面面。描述了对罗伯特·哈夫曼和斯特凡·海姆等著名异见人士的迫害,以及东德运动员兴奋剂使用情况。他们还记录了西德恐怖分子西尔克·迈尔-维特的活动,她是巴德尔-迈因霍夫团伙的成员,后来藏匿在东德。还有代号为“舍费尔”的线人的情况,他渗透了东德的异见团体。虽然蒂策在史塔西的监视下度过了大半生,但史塔西间谍活动的广泛程度还是让他感到震惊。然而,他并没有表现出强烈的使命感。只是日复一日地来到办公室,象之前在史塔西一样,有条不紊地重组他们曾经毁掉的档案。

在我们交谈时,蒂策将一张撕成两半的纸放在带有交叉网格线的塑料垫上。这页文件来自负责监控设备的史塔西部门。蒂策小心谨慎地不向任何人透露复原文件中的信息,甚至包括他的家人。文件中可能会提到史塔西监视的某个人,而他无权获取这些信息。霍夫施泰特告诉我:“这些档案是被污染的,是在不断侵犯人权的情况下编撰的。没有人同意过。”当这些档案向公众开放时,访问方式受到严格限制。人们可以申请查看史塔西对他们的记录,但不能查看有关其他人的记录。档案中的每个名字都必须被涂黑,除了申请人自己和史塔西特工的名字。唯一的例外是公众人物、同意公开档案的人,以及去世超过30年的人。“道德关键在于:史塔西无权决定我们读什么,”霍夫施泰特说:“我们自己决定。”

蒂策用一条薄薄的透明档案胶带将撕裂的两半文件粘在一起——“中午”这个词沿着撕痕拼合起来——然后将页面翻过来,在另一面也粘上胶带。象这样稳定地工作一年,他可以拼合两三千页。总的来说,档案馆的拼图家们已经重建了超过170万页档案——这既是惊人的成就,也是无可否认的失败。仍有超过15000袋撕碎的文件未被重建。1995年,该项目启动时,有大约50名拼图专家。到2006年,由于成员退休或被调往其他机构,人数已减少到屈指可数。那时显然已经明白,靠人工重建文件是徒劳无功的。他们需要一台拼图机。

柏林工程师、机器视觉专家贝特拉姆·尼科莱还记得,项目启动之初,他就听说过拼图专家。他想到了自己的朋友于尔根·富克斯,东德作家和异见人士。1976年,富克斯因“反国家煽动罪”被捕,在柏林臭名昭著的霍恩舍恩豪森监狱关押了九个月。他曾接受过社会心理学训练,后来在他的《审讯记录》一书中详细描述了史塔西的审讯手段。像富克斯这样的政治犯会遭到脱衣搜身、单独囚禁,并连续几天不让睡觉。有些人被关进橡胶牢房、户外笼子或潮湿的地下储物柜里,皮肤开始溃烂。富克斯写道,史塔西审讯者的最终目标是“瓦解灵魂”。

1977年,在国际社会抗议声中,富克斯最终获释,并被驱逐到西柏林,尼科莱正是在那里第一次见到他。但富克斯仍然面临生命威胁。1986年,当时他正准备送女儿去上学,一枚炸弹在他的前门附近爆炸。(他们都毫发无损,但凡时间稍有前后,他们可能已经丧命。) 1999年,富克斯死于一种罕见的血癌,一些东德人怀疑史塔西在他入狱期间故意将他暴露在辐射中。同一时期的另外两名异见人士鲁道夫·巴赫罗和格鲁夫·潘纳克也曾被史塔西关押,并死于罕见的癌症。尼科莱想知道史塔西档案中是否有针对富克斯的阴谋记录。这些记录是否就在柏林墙倒塌前被撕毁的文件中?

“电视上有报道称,有一支小团队正在人工重建这些档案,”尼克莱告诉我,“于是我想,这是一个非常有趣的机器视觉领域。”当时,尼克莱是德国科技巨头弗劳恩霍夫协会下属一家研究所的首席工程师,该协会曾参与发明了MP3。他认为,有了合适的扫描仪和软件,计算机就能识别页面的碎片,并将它们数字化拼接起来。档案馆的拼图专家只能处理被撕成八片以下的文件碎片。他们捡起最大的碎片,留下较小的——往往占一袋文件的一半以上。尼克莱相信,计算机可以做得更好。它甚至可以从最小的碎片中重建页面,并从其他纸袋中搜索缺失部分的图像。你只需扫描这些碎片并将图像保存到数据库中。

现实情况证明更令人沮丧。史塔西档案馆花了五年时间才回应尼克莱的提案。到2003年,弗劳恩霍夫团队进行了可行性研究,并创建了一个原型程序,后来被称为“电子拼图”(e-Puzzler),它能够重建被撕成多达十片的页面。但该项目又花了三年时间才获得资金支持——尼克莱将其归咎于政府更迭。然后,负责设计项目扫描仪的工业合作伙伴——汉莎航空的子公司——退出了。扫描本应是最简单的部分——一些家庭办公室当时都有高分辨率扫描仪。但碎片必须同时两面扫描,精度要求极高。为了将图像拼合在一起,其颜色和纹理必须完美匹配,边缘对齐精度要达到像素级别。“普通的扫描仪做不到这一点,”尼克莱说,“而且,我们环顾四周,发现世界上没有一台扫描仪能做到这一点。”

弗劳恩霍夫团队最终找到了一台可以改装用于这项工作的扫描仪。但它无法处理大批量的材料。到2014年,团队仅重建了23袋文件。某种程度上说,这是一个了不起的成就——电子拼图程序现在可以重建被撕成一百多片的页面——但团队原本预计能重建400袋文件。2014年,项目暂停后,弗劳恩霍夫宣布其“成功完成”。其他人并不认同。一位史塔西档案管理员表示:“15000袋文件,只复原了23袋——这不能称之为成功。”

在我参观完史塔西档案馆不久的一个下午,我去拜访了电子拼图程序的后续项目所在地。尼克莱2022年从弗劳恩霍夫退休,现在他在一家名为柏林样板工厂的公司工作,该公司位于中区的一家老钢琴厂内。他今年71岁了,但似乎仍然精力充沛。他领着我走过一排排电脑工作站,苍白的脸庞泛起了红晕,几缕白发垂落在前额。他说,在过去五年里,样本工厂利用扫描仪和一款新设计的拼图程序,帮助重建了一幅罗马壁画的碎片、1994年被炸毁的布宜诺斯艾利斯犹太社区中心的文件,以及博学家戈特弗里德·威廉·莱布尼茨的文稿。但它最雄心勃勃的项目,也是最有可能成为重建史塔西档案模型的项目,正在科隆进行。

15年前,科隆市市政档案馆突然灾难性地坍塌,原因是新地铁的挖掘工程破坏了地基。该建筑90%的档案被埋在瓦砾之下,其中包括一千多年前的中世纪手稿。这些残骸被泥土覆盖,被地下水浸泡,变形走样。与史塔西档案不同的是,它们没有被撕成两半或四分之一,一层层扔进袋子里。而是杂乱无章地散落在建筑物的废墟中。这个地方不是考古挖掘现场,而是一个巨大的坑,里面扔着湿透的拼图碎片。

最终从废墟中筛选出了超过300万片碎片。一个新的档案馆已经建成,过去三年里,市政府在样本工厂的帮助下,一直在复原这些遗物。碎片被扫描并保存在档案馆计算机中心的服务器上,拼图软件不断浏览这些碎片,寻找匹配。样本工厂的项目开发主管扬·施耐德在他的笔记本电脑上调出科隆数据库的样本,并投影到超大屏幕上。屏幕上显示了超过十万个碎片,像藏传佛教曼荼罗里的沙粒一样聚集在一起。他按大小和颜色对碎片进行了排序,然后放大了一些碎片。它们来自一份有300年历史的拉丁文手稿——你可以看到碎片上流畅的字迹。施耐德解释说,由于残片分布非常分散,扫描所有页面碎片可能需要数年时间。但当最后一片找到时,程序会将它与其余部分组合起来,并将完整的页面发送给档案员审核。他按下笔记本电脑的一个键。我们看着几片碎片从屏幕上碎片的集合中飘出,整齐地拼成一个矩形。

在过去的两年半里,科隆档案馆仅凭一台扫描仪和八名工作人员,拼合了数以万计的碎片。然而,扫描仪和软件从来都不是史塔西档案馆的真正问题所在。起初的电子拼图程序在重建文件方面已经比人工更擅长。只是速度不够快。碎片仍需要从袋子里取出,分拣、展开,平放在玻璃上才能正确扫描。如果普通工人平均需要五分钟来放置和扫描五十片碎片,那么扫描史塔西档案中的每一片碎片将花费近一百万个小时。

新技术最终可能会加快这一进程。去年,来自德国、瑞士和美国的大学生破译了赫库兰尼姆别墅中一部分古罗马卷轴。它被维苏威火山的高温烧毁,而摧毁庞贝城的也是同一场火山爆发。学生们利用CT扫描仪和人工智能程序,虚拟展开了这个卷轴,并追踪了莎草纸上残留的墨迹。理论上,类似的方法理论上可以用来数字化展开史塔西的碎片。但目前这项工作仍需要手动完成。没有机械压力机或滚轴,也没有聪明的假肢能够达到必要的精确度。施耐德说:“我们需要一只不存在的机器手。”

霍维斯塔特表示,只要还有装满撕碎文件的袋子,史塔西档案就会把它们拼合起来。今年9月,档案馆发出了重启数字重建项目的招标征集。样本工厂是随后受邀亲自提交提案的公司之一。获胜者尚未确定。尼克莱曾经相信,如果有适当的资金和人员配备,这15000个袋子可以在10到20年内拼合完成。但他如今怀疑政府是否有这个决心。“我认为他们从未真正想要这个项目。”他告诉我。“我们拭目以待吧。”

柏林墙倒塌至今已有35年。还值得重建这些档案吗?那个时代的大多数领导人已经去世,令人震惊的揭露时代可能已经结束。戴维·吉尔告诉我,筛查公务员档案是一种“政治卫生”行为,向公众开放档案为数百万东德人伸张了正义。但一个国家能从自己最黑暗的历史中学到多少呢?

我最后一次见到萨洛梅娅·格宁,她拿出三本鼓鼓囊囊的活页夹,扑通一声放在我面前的咖啡桌上。她说她只是个小人物,史塔西机器中最微不足道的齿轮之一,但她的上级们却写了五百多页关于她的报告。“只有大约五十页是值得看的,”她指着活页夹说道。然而,许多页的边缘都插着黄色的书签,页边空白处满是她潦草的笔迹。偶尔,段落中还有一些涂抹,但格宁并不在意。 她记得自己曾经监视过的大多数人,所以她就在黑色标记上方写下了他们的名字。

迪特尔·蒂策在史塔西中心工作。

1964年,她的史塔西上线第一次造访东柏林后,两人每两周在她的公寓见面一次。她说:“倒不是谈论任何可疑的事情,他只是想了解每个人的情况。”起初,格宁告诉他她的朋友、邻居和电子工厂同事的情况。然后,她的任务变得越来越复杂。她在国家广播电台担任记者,并向那里的记者提供情报。她后来成为文化部的翻译和导游,经常被派去接待来访的外国高级官员。格宁从未结婚,但在移居东德后育有两个儿子。她的上线有时会在他们放学回家后与他们交谈。“我只是告诉他们,他是国家安全局的。”她说。“他是个和蔼可亲的人。”

随着格宁在史塔西中的地位提高,她的生活方式也得到了改善。1966年,她离开了特雷普托的单间公寓,搬到了中区的一套公寓。她告诉我:“那是最新款的旧房。它有淋浴、内置橱柜和中央供暖系统。”她只等了五年就得到了一辆新的特拉宾特汽车——大多数人要等十年或更长时间——而且经常出国旅行。起初,她把这些特权归因于自己的犹太血统:作为纳粹政权的受害者,她在住房、提前退休和其他特权方面享有优先权。但她后来得知,为史塔西工作可能提高了她的地位。她说:“他们把这些给了我,因为我是一名情报人员,我相信,有半打守护天使在照顾我。”

格宁没有说,可能也不知道,她的两面性造成了多大的伤害。她向上线说的看似无关紧要的话,毁掉了多少人的生活?史塔西在暗处行动,从内部破坏生活。他们阻止晋升,中断学业。他们搜查公寓,放置色情物品,并留下一些衣物供搜查犬嗅闻。他们威胁家人,盘问邻居,拒绝给在国外有濒危亲人的申请人发放旅行签证。如果你被认为特别可疑,可能会被审讯、驱逐出境或未经审判监禁数月。

格宁不止一次地告诉我,她差点认清了史塔西的真面目。她回忆道,1964年,在一次党的会议上,她因批评政府而遭到谴责。此后,她从电台记者被降职为翻译,并被迫公开认错。她告诉我:“我就站在那里,内心翻江倒海。”1976年,她在洪堡大学学习哲学时,因为指出一些东德工人看起来和他们的资本主义同行一样感到疏远,差点被挂科。然而,她一次又一次地回到了史塔西的怀抱。

她告诉我:“你要明白,这是我的家。从十二岁起,我一生都在为这个美好的事业而活。党是我的妈妈,史塔西是我的爸爸。”我问她是否曾亲眼目睹史塔西根据她提供的信息逮捕过什么人。她摇了摇头。她说:“如果我看到过,我就会幡然醒悟。但我没有。我只是个线人,他们把我告诉他们的记下来而已。”

作为史塔西的线人,格宁学会了对周围的现实视而不见。但即便是普通的东德人也不得不这样做。从他们上学的那一刻起,他们的行为就背负政治后果。幼儿园的孩子唱着马列主义的颂歌。青少年签署请愿书,谴责布拉格之春。成年人在每次选举中都投票,尽管选票上只有统一社会党的候选人。每个人都参加游行,在自家门廊悬挂旗帜,即使他们的朋友或亲戚被关押在史塔西监狱里。

前异见者罗兰·雅恩在2014年出版的《我们这些顺从者》一书中写道:“没有人只是反叛者或顺从者。”生活在民主德国,就像在满是鸡蛋的地板上跳舞,无休无止。反抗的代价如此巨大,恐惧如此深刻且无意识,以至于人们学会了视而不见这堵墙。“我不记得曾经有过关于它的严肃详细的对话,”雅恩写道,“不是关于墙,也不是关于向试图翻墙的人开枪的命令,也不是关于那些为此丧生的人。不是在家里,也不是在朋友之间。只是偶尔,当柏林墙出现在西德的电视上时,我们才会转向对方,摇摇头。这难道不可怕吗?仿佛这一切都发生在别人身上,而我们自己并没有被墙困住。”

新的德国也会有自己的盲点:在奔驰展厅外扎营的乞丐、地铁站台上昏倒的吸毒者。在两德统一前夕,赫尔穆特·科尔向东德人承诺了一个经济繁荣的未来。但西德并没有与东德融合,而是将其殖民化,拆除了东德的工业和文化机构,并吸引走了许多优秀的年轻工人。在受影响最严重的地区,例如萨克森·安哈尔特州,一种对东德的怀旧情绪开始抬头。有人说,在民主德国时期,经济更加公平,社区更加紧密,女性更有权力。(东德有90%的女性就业,而西德只有60%。) 就像美国的“MAGA运动”一样,极右翼团体如“德国选择党”最近也颠覆了自由主义必胜的叙事。当疫情期间实施封锁和强制新冠检测时,他们说这就像生活在史塔西统治下。

史塔西档案对这些说法提供了令人震惊的纠正,就像对整个社会进行白内障手术一样。档案馆发言人埃尔玛·克雷默告诉我:“这就是为什么这个档案馆如此重要。在民主德国,没有新闻自由,没有言论自由。柏林墙上,随意射杀的命令随处可见。你可以在档案里看到。” 然而,这些档案以自己的方式同样扭曲了德国的生活图景。档案一经公开,每一个瞬间都通过监视摄像头被审视,每一个决定都透过共谋和背叛的棱镜被解读。如果政府对重建档案的支持有所减弱,可能是因为档案讲述的故事过于黑白分明。档案一下子将东德一分为二——受害者和合作者,而几乎每个人都在某种程度上兼具了这两种身份。

“史塔西、史塔西、史塔西,总是史塔西。”历史学家雷纳·埃克特(前东德异见者,著有《2023年:被争夺的过去》)告诉我:“大约有三千万人曾经生活在东德,只有一小部分人曾与史塔西合作。人们会说:‘在这一切中,我的生活在哪里?’”埃克特被史塔西逮捕并审讯,被指控为间谍,失去了工作和学术职位。罗兰·雅恩被大学开除,被判处22个月监禁(他服刑了6个月),然后被驱逐到西德。然而,这两个人都不认为独裁统治定义了他们的生活。雅恩在自传中写道:“是的,有规则,有致命的墙,但也有自由。如果你把注意力集中在日常生活的小成功上,那么在民主德国的生活是可以忍受的。否则,你如何与你的自我形象妥协?你又如何生活?”

柏林墙幸存的一部分,在德国统一后由艺术家绘制,现在是东区画廊的一部分。

没有一个档案馆能真正记录一个国家的真实经历,无论它保存了多少文件。史塔西档案就像是一部通过联邦调查局和中央情报局的记录讲述的美国历史:一连串的窃听、审讯、政治政变和虚假信息——一个既真实又无法辨识的美国。然而,正是这种黑暗、令人迷惑的视角使得这些档案变得至关重要。它们是我们无法向自己承认的那一版本的历史。

2011年“阿拉伯之春”后,突尼斯和埃及的代表团参观了史塔西档案馆,希望了解如何应对本国的专制历史。但很少有国家效仿德国的做法。革命者往往在推翻政府后仍倾向于保守政府的秘密。1991年苏联解体时,活动人士呼吁公开克格勃档案,但叶利钦政府拒绝了。七年后,当弗拉基米尔·普京成为总理时,几乎没有任何公开记录可以揭露他在苏联镇压中扮演的角色,没有监控或酷刑记录可以削弱人们对共产主义时代的怀旧之情。两年前,当俄罗斯军队入侵乌克兰时,档案成为其主要目标也就不足为奇了。五百多座图书馆遭到破坏或摧毁,军警查封或销毁了克格勃记录、乌克兰档案以及有关乌克兰抵抗和独立运动的书籍。如果你想抹去一个国家,先从抹去它的记忆开始。

自1992年史塔西档案馆开放以来,已有超过300万人查阅过他们的史塔西档案,去年又提交了约3万份新申请。“如果你告诉就业局,‘我失去了养老金,因为史塔西不让我按照自己的意愿工作’,好吧,任何人都可以这样说。”埃尔玛·克雷默告诉我。“但是,如果你能在档案中找到一份文件,上面写着‘某某人必须被解雇’,那就是证据。白纸黑字,还有盖章。”

这些故事,比起任何关于双重间谍或政府欺骗的传闻,都更能说明问题,它们是史塔西档案的核心。它们提醒我们,“即使是正常、体面的人在某些情况下也可能做出同样的事情,”达格玛·霍维斯塔特所说。”如果我们假设史塔西是邪恶的,我们就忽略了这个教训:我们离陷入同样的境地其实非常近。”按人均计算,史塔西拥有世界上最大的情报网,但被他们监视的人仍然比他们多出五十倍。如果东德人民集体起义,就没有什么能挽救这个体系。“独裁政权需要中间派才能运转,而绝大多数人都在中间。”霍维斯塔特说。“他们不会冒头。”

萨洛梅娅·格宁最终承认自己也是共犯,但她的觉醒来得比较晚。1982年秋天的一个晚上,她正在看电视上的西德新闻,这时插播了一条广告,介绍关于希特勒崛起的系列纪录片。吉宁一直想知道,为什么会有那么多德国人声称不知道纳粹对他们的犹太邻居做了什么。他们怎么可能如此精神分裂?她突然意识到自己也不例外。她告诉我:“我一生都在思考乔治·桑塔亚纳的这句话,那些忘记历史的人注定要重蹈覆辙。突然间,我意识到这句话也适用于我。社会主义并非象它宣称的那样。事实上,它是一个警察国家——更重要的是,我曾助长了它。”

她说,之后她陷入了“深深的黑暗之中”。 “我不想活了。”然而,直到七年后,她才从统一社会党辞职。 那时,她的儿子们已经离开东德,搬到西柏林生活,但格宁仍留在原地。 “我一生都在寻找一个可以称之为家的地方,”她说。 “我终于找到了。”六个月后,这个国家就消失了。♦