经历了2023年10月的众多活动之后,可以用精疲力尽来形容,因为在短短二十天时间里我陪同87岁的王西麟在三个国家四个城市往返奔波,几乎没有停顿过。而所有这些活动都是因为影片《黑衣人》,王西麟受电影节或者学术会议主办方邀请参加各种活动。同是10月份,这部影片还有更多更重要的展映,因为行程不好安排,路途过于遥远,或者来不及签证之类的种种原因老王不可能全都到场,比如在纽约、伦敦、首尔、阿姆斯特丹、巴黎的首映式或者颁奖仪式都没有去,听王兵导演从纽约和伦敦归来后说到了当地首演的盛况,场场爆满,演出之前票早已售馨,演出后好评如潮。2023 年11月份在著名的金马电影节也首演了这部作品,老王也没有赴台的计划。各大电影节线下的几十场频繁演出持续到2024年春季之后著名的德法合作公众电视台Arte也已经购买了版权,正式映出,并且在该台网站经年播放。

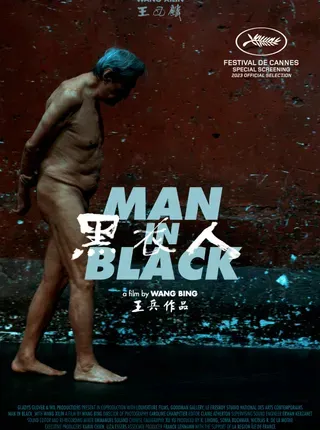

这部时长59分钟的艺术纪录片《黑衣人》(“Man in Black”)是王兵导演在世界三大电影节之首的戛纳电影节推出的重磅作品。国际上评价王导在2023年第76届戛纳电影节上的成就是“具有标志性的”,一是戛纳电影节自2004年经过十九年之后才又有纪录片进入主竞赛单元,即纪录片《青春》(“Youth”); 二是王兵导演一人就有两部作品同时入围,第二部就是进入特别展映单元的《黑衣人》。

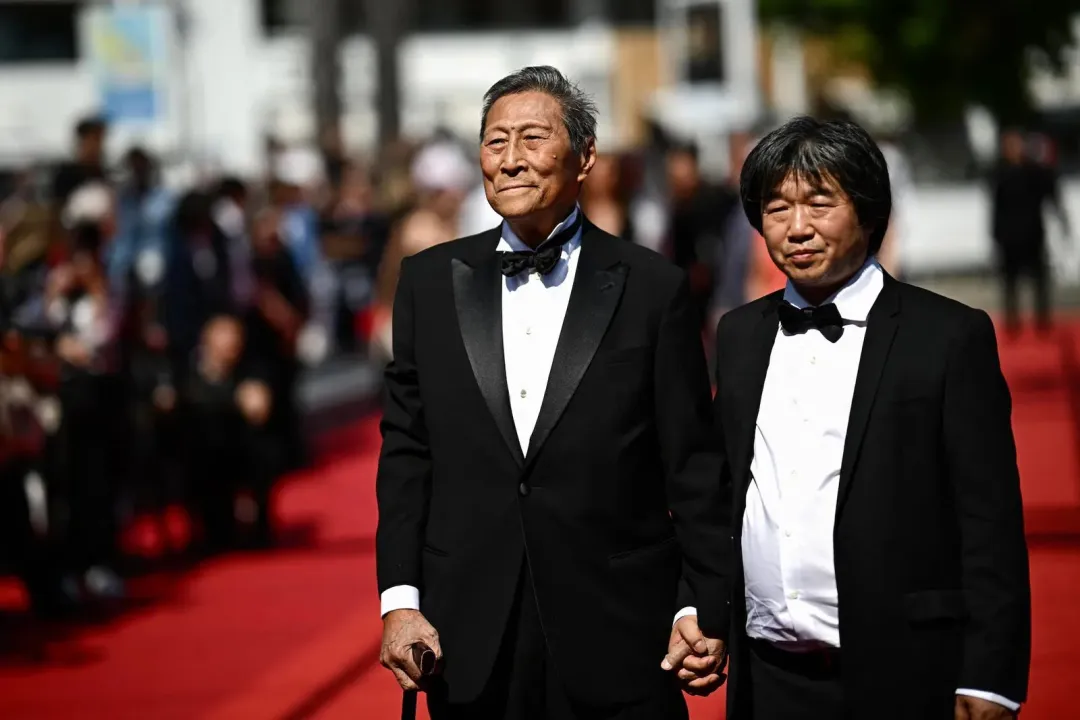

在戛纳电影节《黑衣人》世界首演之日,王兵导演和王西麟在美丽的地中海之滨宏伟的戛纳电影宫参加举世瞩目的红毯仪式,在媒体长枪短炮簇拥之下,接受了本届电影节总监福茂先生(Thierri Fremaux)的问候和祝贺。福茂先生在电影评论界的声望极高,可说对电影评价有一锤定音的威信,《黑衣人》也是经福茂先生亲自审定的入围影片,他在电影节盛大开幕式那天的致辞中还介绍了这部影片。红毯仪式还有一个有趣的花絮,王西麟走上电影宫高高的红毯台阶,礼毕之后,主办方派了好几位高大威猛的法国帅哥用一个类似“滑竿”的椅子,把老王抬下了高高的台阶,引起众人一阵欢笑。

影片《黑衣人》受到很高的评价,其特别之处是它的音乐和它的表现手法。王西麟在各地首映式或者学术活动接受采访,听到最多的好评是“音乐太震撼了!”这个不奇怪,王西麟毕竟是作曲家,这部影片是他的音乐生平的再现; 而被问到最多的问题是“这个构思是怎么得来的?你的演出方式和内容是导演安排的吗?”这还真的是值得细思,这部不仅入围戛纳电影节而且后续影响还在不停地扩大的“艺术记录片”是如何产生的呢?!回首多年往事,我深深领略了王兵和王西麟两位艺术家过人的才华和胆略,心心相映的理解、惺惺相惜的友谊。关于这部作品的诞生的过程,说慢,经历了将近20年的孕育; 说快,拍摄时间只有短短3天。

王兵和王西麟“二王相识”,据说是在2004年,那之前,王西麟的第四交响曲公演因为他在排练厅的一通演说,买了票的观众被告知音乐会“因故取消”,北京晚报专门刊登了退票启事。以音乐为生命的王西麟因此泪流满面痛不欲生。王兵就是这个时间段出现在他的生命中,成了莫逆之交。此后王兵只要时机合适都会拍摄素材,数十次的相聚,从场所说有各种音乐会和排练场,有朋友聚会和家里私人畅聊; 从地理说有北京、上海、太原、柏林、美茵兹、维也纳。但是一直到2018年我认识王导之前,并没有听说任何要出作品的迹象,甚至我听老王曾说过,王导表示,谁要是愿意拍老王的纪录片,他可以提供他所拍摄的素材。那么说似乎他并不急于出这个作品。

这部影片王导酝酿了这么多年还没有动手,不知道是不是不容易找准这部影片独特之处,或者说还没有找到拍摄这部影片的“抓手”,如果拍摄的目标只是为了记录一位老知识分子的“忆苦思甜”,固然也不错,但这不是王兵这个层级导演的艺术追求。一直到王导忽然决定要开启拍摄老王的艺术作品,是2018年后半年的后半程,大约是10月下旬吧。我已经记不清是怎么和王导第一次见面的,反正是在上海的几天,王导跟老王一起拜会了好几位老朋友老同学。后来王导说过他就是那次在上海决定了关于老王的片子应该启动。为什么在此时,为什么在此地,他做出这个重大的决定,我不敢臆断,只是隐约听见王导曾经说过一句话:“众多的人们留在了他们那个时代里,而王西麟走了出来。”——也许这就是王西麟的最大特点?也许这就是王导此次上海之行的启迪?

王西麟“走出来了”吗?以我的了解,他的精神的痛苦向来没有从噩梦中完全走出来; 然而他又确实是“走出来了”,从审美标准到艺术风格,他的作品彻底走出来了!而且把过去的那个时代束缚他音乐的桎梏踩得稀巴烂,在上世纪八十年代改革开放的大潮中,他完成了化蛹成蝶的蜕变。在他那一代已至暮年的艺术家中虽然不是绝无仅有,也算相当稀罕。

不管是不是我臆断的这个缘由,反正王导从那时起已经决定启动这个项目。第二年,也就是2019 年,王导在中国忙于完成其他的工作,我只是在他的微信朋友圈偶尔看见他自己披露的行踪,我们在德国默默祝愿他事事顺遂。后来到了2020 年就是令举世惊恐的新冠大流行了,但是生活也还在继续,2020年的9月中旬,老王的《八重奏》由维也纳的“20世纪室内乐团”演出,按规定隔一排隔一座才能有一个观众,也就是正常观众人数的1/4,而且必须佩带口罩,尽管如此,气氛还是相当热烈。王导也特地赶到了现场。

维也纳的演出之后,王导又多次来柏林和美茵兹家中跟拍。那时给我的感觉,他还在探索此片的艺术之路,探索如何拍摄王西麟。虽然每次见到王导,他都有完全不同的新构思,但是有一个想法那时似乎已经逐渐成型——就是展现八十多年以来,承载一切苦难、完成所有创作的那具躯体,赤裸裸地表现一个人的灵魂。

在美茵兹家中,我们是第一次听到王导说到用“裸体” 来表现主题的这个计划,以及他提出的“承受一切苦难的载体就是这几十公斤的躯体”的理念。老王可能当时也并不完全理解这个计划,但是他出于对王兵艺术水准的认可和信任,当即表示他将全力支持和配合王导的创作。王兵的构思,按我们当时的理解是要做一组大型的摄影作品,并能够在世界级的美术馆,比如纽约现代艺术博物馆MOMA展出收藏。那一年王兵和他的团队几次带着复杂而沉重的摄影器材来到柏林和美茵兹拍摄了很多镜头,有居家有街景,有远景也有高分辨率的特写。其中有一幅街景肖像,王兵非常中意,几年后他做成了120X60公分的大图作为礼物赠送给了老王,他说这是限量版,全世界只会有六个拷贝。我们很珍视这份馈赠,为照片特别订制了有防紫外线功能的昂贵镜框。照片中柏林街景比较暗淡,景深很大,透视线条感清晰。老王肖像显得老派、儒雅,看过的人都说有木心之风。但这一段摄影工作中王导好像并没有再提“裸体”这回事。我们也没有多问,总之就是信任。

再次提到“裸体”,就是2021 年了,王导说他正在安排租用法国的一个罗马式的老剧场,将用老王的音乐作品为基础拍摄一个18分钟的短片。他说成品不是在影院放映的,而是由世界顶级艺术馆收藏的那种视频艺术珍品。老王一如既往表示全力配合,并且在考虑怎样提供18分钟左右的音乐作品。但此后的准备工作好像并不十分顺利,要筹集资金,联系摄影团队,剧场租用也有困难,时而是受疫情影响,时而是和剧场的档期有冲突,又听说老剧场可能要停业装修,几次貌似已经谈妥,又被延期。这些事都是王导在操心,我们只是偶尔听到他略说一二。其间王导也想到过要放弃这个场地,到意大利去找类似的剧场。但是终究他还是觉得这个剧场最好,大概是这里的“气场”最适合老王。有志者事竟成,终于把使用这个剧场的档期安排到了2022年的5月底,并终于顺利使用,这就是后来出现在《黑衣人》中,被各方评论赞不绝口的 Bouffes du Nord老剧场。

在拍摄之前,王导特意安排老王去了一趟巴黎,先去熟悉一下环境。也和制作方、摄制组的成员见了面。至此,一切就绪,只待拍摄的正日子了。

时间来到了2021年5月,正式拍摄工作开始。拍摄时间是3天,王导细心地安排我们在巴黎逗留一周,拍摄前后都有两天休息缓冲的余地。

对于我这个艺术小白而言,这三天既震撼,又深受教益。因为我亲眼看到了并不做任何事先交代的拍摄过程中,导演、摄影师、男主角,三位大师的共鸣、默契、天衣无缝的配合,可以说我有幸见证了一部优秀艺术品诞生的全过程。

赴巴黎途中我还在想,不知道王导对老王的外表形象有什么要求没有,即便裸体,那还有发型吧,脸上的光影有没有化妆师给把把关呢?没想到,正经开工那一天,来到剧场,王导简单打了个招呼,连看都没多看老王一眼,拍摄就开始了,哪里有什么化妆师发型师,不涂油不抹粉一切都是原生态的老王,原汁原味。导演王兵的电影语言一向以真实直接著称,没有隔着镜头的疏离感,感觉不到镜头的存在,果然名不虚传。

回想各种活动的座谈环节,老王被问得最多的问题是,那些动作,歌唱,说话,是有“故事脚本”(Story boding)的吗?是导演安排的吗?老王如实回答,“不知道导演的脚本”“没有人规定我应该做什么”。确实没有,导演除了告知拍摄的定点和行走的路线之外,什么也没有硬性规定。为了老王在黑乎乎的过道和曲折的楼梯之间行走而不出意外,也是为了预测效果,王导还为老王雇请了替身,请他先走一遍,以便老王独自上下时更安全,也避免过多的因调整机位和灯光而多次拍摄使年迈的老王体力不支。除此之外,唱什么歌,弹什么琴,说什么话,做什么动作,完全是王西麟自己的主意,王导什么也没规定。所以这是一部“艺术纪录片”,甭管多么“艺术”,它的中心词也仍然是“纪录片”,它忠实记录了老王此时此刻真实的心历路程。

这部影片尽管我已经在几个电影节上看了好几遍,到开始写本文的时候手上尚没有观影的资源可以随时对照,拍摄了哪些内容,只凭记忆。印象很深的是这个老剧场昏暗的光线,斑驳的墙壁,古怪的阴影,空旷无一人的阶梯式座席,这个剧场没有搭起的舞台,演出的场地比观众席还低,很像古罗马斗兽场。王导真是匠心独具,难怪他为租到这个场地费尽苦心,等了这么久。一到了这里,老王毕生的痛苦沧桑包括此时此刻内心不能压制的躁动,顿时自动显现出来; 与这种古老衰败的压抑气氛形成强烈对照的是一架簇新的斯坦威钢琴豪华而突兀,使人感受到衰老的音乐家和现代音乐的暗中契合。一进入场地,这种氛围可谓“未成曲调先有情”。

此后全部的拍摄顺序我已经不能准确记忆了。只能对照当时的几张现场照片,尽可能还原一些拍摄过程。

翻看老照片是个好办法,相当于日记本。第一次去巴黎看场地是2022年4月11日。为了正式拍摄再次赶赴巴黎是一个多月之后的5月23日。5月23日晚间乘火车到达巴黎,24日25日休息了两天,26日开始拍摄工作。

拍摄可以说非常顺利,整部影片都是老王的独角戏,他进了老剧场,须要走到几个预定的拍摄位点,试了一下,并没有多困难,那些黑乎乎曲里拐弯的过道,狭窄的座位间隙,老王都能走过去。王导预先准备好的,请来试走场地的替身,基本没什么任务。拍摄的位点、路线和灯光、机位确定之后,王导给与王西麟的自由发挥的空间非常大。他并不提什么要求,老王可以充分放松,随性回忆自己的坎坷经历。作为艺术家,王西麟的思维方式是很感性的,在破败的罗马式老剧场中央,他似乎已经完全忘记了自己是赤裸身体站在聚光灯下,也完全忘记了自己正在面对摄影机、面对摄制组的十几位工作人员,他全身心都已经沉浸到了记忆之中,他的魂魄已经穿越回六十年以前。只见他的身体扭曲成了当年被批斗时的畸形姿态,他的动作再现了被强制劳动的场面,他哭喊着跪着爬着翻滚着,最终,当他的躯体从记忆中被重新剥离出来的时候已是老泪纵横双手掩面。

之后,画面来到老剧场的观众席,王西麟坐了下来,用语言回顾自己的经历。他提到的几个要点:少年时代,一个孩子走上了终生无悔的音乐之路; 一路前行考进入音乐界的最高学府; 历史风云中惨痛折翅; 改革开放的春风中化蛹成蝶; 第三交响曲、第四交响曲和钢琴协奏曲的命运沉浮……

由于我们所处的特殊环境以及我们所经历的特殊时代,有悲催故事的人比比皆是,而王西麟的故事中最难能可贵之处,是对艺术的执着追求提升着他走出了自己曾经的故事,他的作品从而升华到一个崭新的与世界潮流、与当代艺术接轨的层面。真正能做到这一点的老一辈艺术家为数不是很多,如果还要再加上有勇气用音乐形象承担起记录历史的使命,那就更罕见了,说凤毛麟角也不为过。他在本片中口述第三第四交响曲和钢琴协奏曲创作和演出的过程,使人动容。不过,在拍摄的时候,并没有音乐加入,而后期制作中,通过导演和剪辑师卓越的工作,这几部代表作被融入了影片,做到了音乐艺术片和个人传记片的完美结合,无论从艺术性从思想性看,都是无懈可击的佳品。

本片中音乐的震撼感来自题材的厚重、素材的丰富和艺术的创新。第三交响曲第一乐章,最初构思于被批斗游街的途中,苦难深重的囚徒队伍形象那时就已经镌刻在囚徒一员的王西麟脑海深处,漫漫旷野中行进着囚徒队伍,囚徒们面目不清步履踉跄……这个画面孕育了二十多年,作品的创作则爆发于一场震惊世界的事件,作品的第一乐章就是囚徒的队伍,之后是反抗和弹压,暴虐和苦难,英勇的抗争,层层迭进波涛汹涌,但命运又再次回归囚徒的悲剧。艺术风格上,第三交响曲完成了一次根本的飞跃,从此王西麟的音乐真正进入了全新时期。

第四交响曲,则是从更加宏观的角度审视人类在20世纪的命运,并且无缝衔接地把中国北方黄河流域的地方戏元素融入其中,第四交响曲是他的作品形成独立风格的一座里程碑,当成熟艺术家的成熟艺术品有了不可替代的创新性,才会具有不可仿制的可识别度。第四交响曲演出经过也很有戏剧性,经历了已经售票公演又被临时“因故取消”、在北京晚报上登出了退票通知,盖因王西麟在排练中说了一句令乐队全体成员热烈鼓掌的话。

钢琴协奏曲,则是王西麟题献给曾经教过他钢琴的陆洪恩老师的作品。陆洪恩是上海交响乐团的优秀指挥家,因低评某位文艺旗手,不喜样板戏,推崇贝多芬,而被以现行反革命分子罪名判处极刑,严刑拷打,背插亡命标,游街示众后枪决,一如毫无人性的古代酷刑,而告别这个世界的最后时刻陆洪恩拒不认罪慷慨陈词从容赴死。惨烈至极也壮美至极。王西麟的钢琴协奏曲是全中国唯一一部为他而作的音乐作品。

王西麟在巴黎的拍摄现场,并没有这些作品的音乐播放,无论自然流淌的形体动作还是喃喃自语、歌唱、弹琴、困兽般地踯躅徘徊…….当时的画面都更像是一位老者的内心独白而不是要对外人陈述。我作为旁观者很惊讶,历史画面居然可以这样既真切又浓缩地再现。我不仅有感于王导的胸有成竹、王西麟的专注投入、更要补记一笔摄影师尚佩蒂尔(Caroline Champetier)女士的工作。我当时直觉这必是大艺术家的风范,从头至尾我没有听见她说过一句话,她和她的摄影器材搭乘于一辆平板小车上,她的助手们推动小车跟进在王西麟的路线上。她的团队工作默契,完全不用大呼小叫。她充分理解王兵的导演意图,也完全明白王西麟的表达方式。她的镜头捕捉着转瞬即逝的各种动作和表情的最佳角度,我在监视器的屏幕上能看到在她的机位镜头中才能看到的画面,我从这个屏幕上拍到的画面有着令人惊叹的光与影的极致精美,如同一尊尊雕塑,也包括后来出现在电影节海报上的“行走的思想者”。

一直到拍摄完成,大家同桌聚餐的时候,我也只看得出她是一位优秀的电影摄影师,并不了解尚佩蒂尔女士在世界电影摄影行业的座次排行,后来我才惊讶地得知她是法国电影摄影家协会主席,和她合作过的导演包括无数振聋发聩的响当当的名字,比如 让-吕克·戈达尔、雅克·多尔隆、菲利普·加瑞尔、安德列·泰西内、雅克·里维特、巴贝特·施罗德等等。更让我佩服的她那时还是当年二月份第73 届柏林电影节最佳摄影奖新科得主!不过,也幸亏我一无所知,否则我这小白怎么好意思紧跟在大师屁股后面拍了她的好些工作照,还挤在她的监视器屏幕前抢拍“枪版”。

王西麟本人的歌声也是这部影片的一个重要部分。《黑衣人歌》是影片《黑衣人》名字的来源。创作于1993年。是他为徐克导演的香港电影《铸剑》而作。这首歌是鲁迅原词,歌词并没有具象的情节,显得跳跃而古怪,王西麟为它谱曲,也充分表现出命运诡异和侠客豪情,充满对强权的抗争。这个创作打破了歌曲创作的一些常规,也无法归类,电影录音的时候,一时间也找不到人能唱。王西麟索性自己担任了电影里的演唱,看过这部影片的观众都还记得那个场景,天色已晚火光熊熊,黑衣人且歌且舞在苍凉恐怖的音响效果里对着眉间尺自己砍下的血淋淋的头颅誓言复仇,非常震撼。王西麟的客串可谓歪打正着,不仅被摄制方和观众认可,也是他美学观念更加概括更加抽象更加现代的重要标志之一。如今的这部艺术记录片中,黑衣人也有象征性的意义,所以被选作了片名。拍摄影片《铸剑》之后,20多年过去了,王西麟更加衰老,嗓音更加嘶哑凄厉,但也正因如此,此时的《黑衣人歌》天生就匹配这部影片的基调。影片中值得提到的歌唱还有王西麟刚刚完成的新作品歌剧《铸剑》的选段,观众或可从影片中预先体会一下新歌剧的风格,我最喜欢的是那一句“我的魂灵上有多少……人和我所加的创伤!”悲愤交加荡气回肠。

拍摄的过程,一直紧张而有序,想不到最后一刻居然出了个意想不到的不和谐小插曲,现在想起来忍俊不禁,心酸和喜感交织:三天的紧张拍摄,王西麟非常努力,他在黑黢黢的过道和狭窄楼梯上下来回行走,形体动作,语言叙述,钢琴弹奏,大段地歌唱,更不要说还加上痛苦的回忆和情感上的反复冲击……难度之大超乎想象。每天收工后,我尽可能在我们下榻的漂亮公寓里用配备齐全的厨房炊具,做出他喜欢吃的可口饭菜,也尽可能保证他的休息和睡眠。即便如此,最后一天的傍晚,他的精神和体力还是毫无预兆地瞬间崩溃!出乎所有人意料之外,他忽然一声大喊:“不拍了!不拍了!我走了!”于是径直回到休息室,穿好衣服就要走人,大家都吓了一跳面面相觑,只有摄影师尚佩蒂尔女士双手环抱,若无其事,大概她是见多了耍大牌的大腕儿,见怪不怪。王导也哭笑不得,像哄小孩儿一样哄了好一阵,老王才气哼哼地说:“最后一次,只拍一遍!”。大家这才松了一口气,终于完成了最后一个镜头。王导后来也多次感叹,对于一位八九十岁的老人,无论精神无论体力,这样的工作强度实在是太超负荷了。

进入后期制作,回到德国的我们只是偶尔听王导说过几句,并没有更多关注,至于如何剪辑如何配乐,都不曾细问,老王对于王导一如既往就是俩字儿:“信任”。再后来,就是忽然得到通知,电影入围了?!老王居然要去第76届戛纳电影节走红毯了?!大家又意外又兴奋又新鲜,老王甚至还不知道啥叫“烟装”呢,于是在年轻朋友们欢呼雀跃地怂恿下去置办了一套乔治阿玛尼的烟装,花费不菲,乔治阿玛尼从此成了我们家的一个笑梗。

以上就是我能记录的关于艺术纪录片《黑衣人》的“拍摄花絮”。(周曉霞)