【编者按】这篇文章是作者的学术研究成果之一,从引用资料的丰富程度可以看到作者的严谨治学态度。还有些重要的问题和事件将在后续文章中进行研究。对于新疆问题各方争议非常大,甚至“新疆”这个说法都会有异议,所以不同立场的人肯定对作者的立场有不同态度。编者认为,对这篇文章的评论最重要的出发点不是立场而是于事实和逻辑。所以无论作者本人还是编辑部都欢迎读者反馈意见和评论。

【引言】

2021年,英语和欧洲世界中对中国的印象除了“新冠”病毒外,就是有关“新疆”的道义指责了。。2020年6月美国特朗普政府对中国之“维吾尔人权政策”进行制裁性立法[1]。2021年3月22日,在成员国大使一致同意之下,欧盟理事会通过决议,对中国新疆高层领导朱海仑、王君正、王明山、陈明国以及新疆生产建设兵团公安局进行制裁,指控其涉嫌“严重侵犯人权”,包括“肆意对维吾尔人进行大规模拘捕和刑辱”[2]。同日美国国务院发言人办公室发布了美国、加拿大与英国外长的联合声明,重申其对新疆“人权问题”的认识[3]。同年5月,美国务院发布报告,宣称中国政府在新疆进行“镇压、大规模肆意拘捕、强迫劳动、高技术监视”等[4]。

美国国务院发言人办公室有关新疆的发言[5]

欧洲议会主席Reinhard Bütikofer于2021年3月23日发表声明,重申欧盟的制裁决定[6]

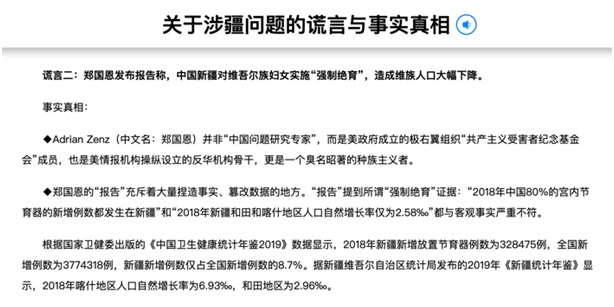

与此同时,中国政府不光于3月22日对欧州政治界与部分学术机构10人、4个实体实施制裁[7],还进行了各方面的舆论反击。在此比较有代表性的是2021年2月4日的新华网的《关于涉疆问题的谎言与事实真相》,言西方知识界如郑国恩(Adrian Zenz)及媒体界如BBC等篡改数据,编造其所谓中国在新疆进行“强制绝育”等事,并指出2014年到2019年新疆地区生产总值、居民人均可支配收入不断增高,而“新疆各族人民”都依法享有“参与国家事务管理、宗教信仰自由、接受教育、使用本民族语言文字、继承本民族传统文化等各项权利”[8]。

新华网《关于涉疆问题的谎言与事实真相》文有关中国被控“强制绝育”的内容[9]

走在美国校园之内,很容易感觉到,一旦提到“China”、“CCP”,无论对话者是学中文还是不学、学政治学还是计算机,基本人们第一反应就是这个新疆问题,只是有些人比其他人更愿意进行对话罢了,很多犹太人甚至把“新疆政策”联系到了本族所经历的纳粹大屠杀;知识界更不用说,在美国大学谈中国史,尤其是近代史,几乎很难可以避开这个新疆问题,很多人教授愿意研究并教授中国的“国情”,但几乎所有知识精英都对“新疆问题”持极负面的评价。

这篇文章的目的,便是要指出新疆与中亚的历史文化联系,中国对疆政策的核心目的,指出当代“新疆问题”的核心就是要维稳,中央对其地动乱只会施以强力压制并以汉人为主导现代化建设来维持统治。通过政治经济学的考察,我们指出新疆目前的民族矛盾,即维吾尔与汉族之矛盾,主要来自于(1)1956年以来政治运动,尤其是文革对维吾尔民族整体的打击,(2)改革开放以来的汉人入疆移民,(3)以汉人为主体政府固有偏见之倾向,以及此在改革开放以来民族政策凸显和(4)逐渐自由化且高速发展的市场让新疆维族人产生的怨愤。

此文是作者对“新疆问题”一系列研究的一部分。我们希望它可以既给读者一些有关新疆问题的视角,希望可以解答一些目前情况之所以然,为我们后文有关90年代以后新疆民族问题趋于紧张化、暴力化与伊斯兰化的发展进行铺垫;另一方面,通过历史维度与民族矛盾的溯源,我们希望读者可以意识到“新疆问题”的复杂性,在其于此进行讨论时可以考虑到其立场的影响、其叙述的可能偏误等,并为我们下一篇研究讨论中国政府目前政策与政策建议做准备。

(一)新疆的基本情况

新疆在近现代以前一直处在华夏文明的边缘之处。由于特殊的地理环境和历史因素,客观上他们在习俗和习惯法(传统的伊斯兰教法)、语言和信仰(伊斯兰教)上与中亚诸民族趋近[10],与汉人很不同,主观上他们也不与汉人相认同[11]。从语言上讲,这片地区在10-12世纪经过喀喇汗国、蒙古后裔察合台汗国的统治而突厥化,人们开始说突厥语言(察合台语),后来其口语分化为今天的乌兹别克语和维吾尔语,至今,说现代维吾尔语的人还可以和其他突厥语系的人进行基本交流(mutually intelligible),这反映在当下乌兹别克流行音乐在新疆的流行上[12]。作为中国与中亚、地中海地区之间唯一可通的陆上商路,这里与西域的贸易收入始终令其周围的政权垂涎,而西边来的“新鲜事物”也一波又一波地进入新疆,外来宗教在当地繁衍、竞争,如前4世纪传入的袄教、1世纪传入而在4-7世纪占主导地位佛教、景教等,直到最终被伊斯兰教取代[13]。唐朝自安史之乱后其西域领域被吐蕃和回纥蚕食,当地汉民“吐蕃化”、“回纥化”,中原政权逐渐退出了这片区域。从8世纪到18世纪年的一千年中,来自中亚的民族,比如突厥人,逐渐同化了新疆的当地人,形成了现代维吾尔人和哈萨克人的主体。这些可以解释为什么土耳其等国一直有坚信“泛突厥主义”并呼吁突厥斯坦的成立、支持维吾尔的反抗,还有维吾尔人在受压迫时首选逃亡入中亚国家和土耳其、在组织反抗时它们联合;我们也可以理解汉人与维吾尔人之间的民族文化隔阂,这些在后文会有详细的微观说明。

清朝在1755-1759年间因地缘竞争所迫而灭准噶尔汗国(Zunghar Khanate جوڭغار)、推翻了大小和卓的统治,在新疆设立行政区,标志着中原政权对新疆的再征服[14]。清灭亡后,民国时期的汉人军阀、中央政府和突厥主义者在新疆角逐正统,其间突厥斯坦活动者一度获得实质上东突厥斯坦(East Turkestan,维吾尔语为شەرقىي تۈركىستان,阿拉伯语为تركستان الشرقية)的独立[15]。1949年解放军入疆,取缔了国民党并终结了北疆东突厥斯坦共和国(Second East Turkestan Republic)的统治、扑灭了新疆内的突厥独立运动,中华人民共和国一统新疆。在1963关闭边境以前,大量维吾尔人离开新疆,他们所谓的“祖国”(ۋەتهننىـــڭ),逃亡中亚和土耳其。

(二)当代中国新疆与政府政策的“维稳”方针:

对于一个由汉人统治、来自中国本部而国家机器拥有无上权力的政权来说,其对疆政策最核心的目的就是要维稳,这也决定了其对中亚和阿富汗诸国外交的主要诉求。邓小平在1981年“暴恐”事件发生时说:“新疆稳定是大局,不稳定一切事情都办不成。不允许搞分裂,谁搞分裂就处理谁,”可谓一语道破[16]。我认为当前政府“维稳”政策有着一下两点动机:

(1)新疆的稳定对中国本部的社会和经济治理意义重大。如果当地稳定,一则可与中亚、地中海地区甚至欧洲进行贸易往来,比如现在的一带一路,新疆的地缘位置让它的社会稳定尤为重要;二则可开发当地丰富的自然资源比如耕地、牧场、金银矿,进行现代的石油开采和棉花种植等,还能安置内地的人口,他们可因此获得大量的就业和经济机会,比如现在的“西部大开发”、“西气东输”等战略[17]。如果当地秩序紊乱,则贸易会大幅受损、自然资源开发会停滞,比如1980年以来维汉关系的紧张造成汉人的外流[18]、1990以来每次重大暴力袭击事件对当地经济建设和丝路贸易的冲击有目共睹[19],更何况“独立”的思潮可能会借此蔓延到蒙古西藏,中国成为强国的计划将会化为泡影[20]。

新疆的地理位置位于中亚、西藏和中国本部之间,十分特殊[21]

(2)新疆秩序的紊乱会对以汉人为主体的党国合法性和安全构成严重威胁。首先,新疆占中国领土面积的1/6左右,“新疆是中国不可分割的一部分”是中共合法性的重要来源,也是中国领导人意识形态中最深层的核心,就像“台湾”“香港”一样,它是“中共实现中国统一、带领中华民族伟大复兴”话语的必要组成部分[22]。江泽民说:“国家统一、民族团结,则政通人和,百业兴旺;国家分裂,民族纷争,则百业凋敝,人民遭殃”,即是此深层意识的表现[23]。

其次像阿富汗和中亚诸国一样,新疆的动乱往往会产生以伊斯兰教为动员工具的政治组织,比如清代各种从中亚入侵的和卓集团、阿古柏政权[24]、当代的维吾尔人“分裂”势力,他们挑选当地刻板印象中被认为对伊斯兰社会文化有损的群体(如“跋扈的”汉族),他们利用宗教尤其是伊斯兰教的文化资源来发动“圣战”,试图“清洗”这些“异教徒”。这些暴力冲突一旦发展则传播迅速,把地区性的矛盾转化成宗教性、全国甚至全球性的仇视[i]。这是因为很多新疆地区维吾尔人和哈萨克人等与中亚其他地区的伊斯兰宗教文化较相似,其受 “汉人的压迫”则会寻求反抗,如果不能在本地这么做则伺机逃亡西部、与当地其他伊斯兰突厥势力相联结,外部势力也会籍此煽动民族情绪以达成自身目的,比如民国的苏联和土耳其、当代的东伊运、极端组织和其外国支持者,所以中国在处理与中亚诸国关系时会强调其要配合中国的反恐反分裂政策、也很重视在新疆内部杜绝外部人员的渗透。而且组织此类活动的宗教精英的神权具有超验性,其对宗教经典和规训的解读往往是难以被世俗理性否定的[25],比如其对“异教徒”(kāfir كافر)的诋毁就很难被证伪。这些都对中原政权比较世俗化的意识形态、文化认同,尤其是共产党的官方无神论造成很大威胁[26]。

2019年《新疆》白皮书首先就是重申“新疆是中国不可分割的一部分”,这是中国政权的红线[27]

(三)当代维吾尔民族问题的起源:

新中国最初的边疆治理主要是要安抚维吾尔等少数民族,维吾尔-汉族关系保持稳定,甚至大部分人十分要好。1952年毛泽东和中央在防止分裂主义的框架下确定了在新疆“慎重稳进,做好做细”的政策方针,要求当局不对牧区进行土改、不没收清真寺并“有意识地在民族和宗教问题上作一些让步[28]。虽然自1950年代初刘少奇等就开始鼓励汉人移民新疆,得益于毛泽东对“大汉民族主义”的批判[29]、刘少奇和周恩来对新疆“民族、宗教特点”的尊重[30],类似起初满清统治者的少数民族优惠政策,国家超比例地选用少数民族,尤其是其蓝领工人来当干部,还允许其使用当地语言作为沟通[31];在社会主义意识形态盛行的年代,大家自视为“无产阶级”的一部分,少数民族的工人在工厂普遍得到了其汉族同工的无私帮助[32];当时废除对宗教进行的各种改革也因为“现代化”、“社会主义”建设的意识形态而没有引发太多宗教势力的反扑,比如1953-58年对维吾尔传统中强调父权的“三个塔拉克”离婚方式(طلاق)的废除让维族妇女十分满意[33]。此外,人民政府很注重防范苏联的“渗透”,公安局查获了大量自治区与中亚、苏联之间的非法游动人口以及民国时期就开始的东突“分裂分子”[34],“伊塔事件”以后,政府取缔苏侨协会、遣返苏侨,1963年关闭了中苏边境,1970年破获“东突厥斯坦人民革命党”后,以“东突厥”为名反抗者消声了10余年。

然而1960年以后,新疆地区的维汉关系是逐渐恶化的,许多维吾尔人开始不满于中共在疆的统治。这很大程度上是因为由中国内地导向的政治运动不断加剧,反右运动开始新疆少数民族干部被大幅清洗;1958-62年的过度‘公社集体化’和‘大跃进’ 政策使得新疆自治区推行了强力的民族融合政策,许多维吾尔人群众被迫要进入“多民族公社”,与汉人吃一样的大锅饭;“文革”的影响应该是此中最大的,此时期新疆政府少数民族事务机关被废置、当地上千所的经文学校遭到关停,除了在新疆生产建设兵团大搞破坏、袭击其中维吾尔干部外,红卫兵对清真寺的肆意损毁、对宗教典籍的焚烧、放纵自身的偏见而对维吾尔民族文化及个人的骚扰和攻击造成了维汉之间心理上隔阂的加深[35]:朱培民提到他1960年去视察的时候还可以住在维族人家中,然而文革却把解放初的民族团结打破了[36]。在后来称为分裂势力祖师的Abdulhäkim-Haji Mäkhsum谢赫和他的许多学生比如哈桑·马苏姆、则丁·玉素甫、阿不都哈克都是在这时入狱的。文革是第一次维吾尔人自农村到城市、南疆到北疆,集体性地感到其生活因为自身的伊斯兰传统和穆斯林身份而系统性被扰乱,只是当时社会的革命意识形态模糊了其“受压迫”之感。很多维族年轻人自愿加入红卫兵为此一证[37]。

在1978年拔乱反正后,民族文化获得了一些自由,伊斯兰教的传统习俗再次被允许(之前在文革时中断),然而短短的几年后许多(尤其是南疆的)维吾尔人开始有了“维吾尔穆斯林”受汉人“压迫”的意识,而他们“在土生土长的地方感到自己像个外人”,这种受占领之感(occupation)是造成他们用武力反抗的主要原因[38]。

根据中方资料,1980-1990年间维吾尔族主导的骚乱发生了6起,随后一直到今天其抗争的规模和影响力不断增加。当时新疆,70年代末就已经有人管汉族青年称为“黑大爷”(维吾尔语khitay خىتـاي的谐音,khitay意为“汉人”)[39],90年代初新疆已经有民间团伙宣称“自古以来新疆就是独立的国家”“汉族人是侵入新疆的殖民统治者”了[40]。我认为造成维汉矛盾升温的因素有三:

(1)先说汉人移民的问题[41]。出于政治运动和发展的需要,中国政府一直持续地向新疆地区输送汉人。起初是往北疆重镇和“新疆建设兵团”大规模地派技术人员、农民和干部,随之是文革等运动发动入疆的年轻人,后来则开始鼓励个人自主入疆并组织干部和教育人员入疆援助。汉人人口从1949年占全疆人口的6%上升到了1990的37.5%,再到2000年的40%,2020年人口普查的数据中汉族是42%[42],这些还不包括许多80年代以来的汉人“盲流”和“黑户”。1970年以来大量来新疆汉人青年对当地人有许多出于自己的文化自尊而对少数民族习俗颇有触犯[43]。这些行为使得新疆本地人发现自己因为从小到大的生活习惯和“伊斯兰”信仰而受到攻击,这些被压迫的个体形成了一个反抗性、民族性的想象共同体(ethno-religious nationalism),“伊斯兰”作为维吾尔族身份中的重要性增强了[44]。

1999年南疆铁路的建设则更是联通了南北疆的运输[45],汉人大批涌入天山以南新疆“少数民族聚居区”,在南疆的汉人因为民族隔阂而与维吾尔人分居,维汉村民之间除了经济以外很少有来往,这更加深了民族间的猜疑[46]。而汉人与维族穆斯林极不相同的生活习惯让许多维族人感到自己“优秀”的文化遭受了侵蚀,维汉间偶尔往来间的碰撞时不时地上升为暴力冲突[47],甚至迫使政府介入。比如汉族人吃“米饭”和“猪肉”、“喝酒”而维吾尔人吃“抓饭”(polu)和清真饭,就造成了许多维吾尔人于1995年组织其了维吾尔传统歌舞聚会(mäshräp مەشرەپ),以抵制汉人在维吾尔聚居区的商店卖酒和猪肉[48],1998年一位汉族妇女不听劝,非要去摸维族的清真牛羊肉,结果维族的卖肉摊贩一怒之下直接把她和其他当事人砍翻了[49]。维吾尔人因为宗教的原因几乎没有与汉人通婚者(2004年为1.07%),这在血缘上更区隔开了两族的认同[50]。许多汉人因为自己经济的发展和无神论的教育,会天然地以为“伊斯兰”等宗教是落后的、不值得理解的[51]。 这些偏见也反映在政府政策把问题归于维族文化本身而试图消除之的倾向上,比如“揭面纱工作”的呼吁和2011年以来的“靓丽工程”,然而这些反而让维吾尔族妇女产生抵触感而自愿地戴头巾以示反抗[52]。

广泛流行于中亚的“抓饭”(polu ﭘﻮﻟﯘ),在一次建筑工程中汉人工程师因“维吾尔人不吃米饭”而拒绝让其参与,完全是对抓饭文化的不了解[53]

(2)汉人几乎独享政治权力和能动性。根据自55年以来原始资料的统计,自治区党政军要职,从组织部长、公安局长、财政局长、发改委主任从自治区到县一级几乎都被汉人垄断(与西藏不同)[54],而其所选拔的少数民族代表大都是因为政治关系的提拔,无力改变汉人决定的民族政策、无法为本民族的利益发声,有的甚至因为高高在上而与其故乡民众疏远[55],于此维吾尔民众的不满造成了1996年3月对其同族的新疆中国人民协商委员会副主席伊玛目阿荣汉·哈吉毛拉(Aronghan Haji)的谋杀[56];而维吾尔干部的不满也使得90年代初期开始其中部分人加入了“分裂”势力[57]。正如维族学者吐尔文江·吐尔逊所反映的,一个由汉人主导的政府总是有一些民族本位思想,“认为民族文化是保守、落后,使用民族语言不利于社会竞争”[58],这个问题从1955年自治区设置时就有,比如干部会在不经意间让其维吾尔同事吃猪肉包子,然后嘲笑他们。对少数民族文化背景的忽视导致了在1990年计划生育政策对维吾尔族的强力推行,使得维吾尔人认为中共在侵犯其宗教神圣之权利而造成了“巴仁乡暴乱“的发生[59]。而且中国政府的经济政策也从1990年开始不成比例地让汉人获益,这其中很多是因为经济投资被用在了新疆城市中的企业之上,而此则大多为北疆中汉人聚居的地方,尤其是乌鲁木齐和其新疆生产建设兵团的汉族民众[60],而南疆如喀什地区的相关投资则日显单薄[61]。

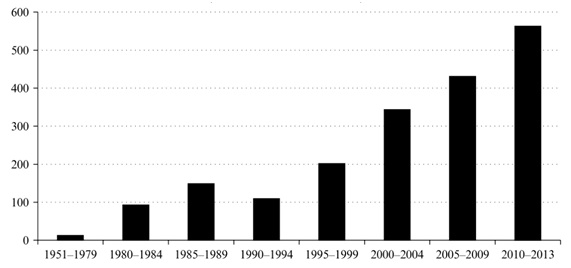

(3)市场化的经济和国家对新疆的“大开发”造成了一部分人的不满,他们感到社会在建设上不完善,便宜了其他人而使得他们在经济、生活上处于劣势,为他们的失业、家庭负担因失去了以前的国家分配而日益繁重、社会中的贫富差距感到愤慨[62]。这在一方面是市场经济自由化所带来发展不均衡现象的必然结果[63]:在1980年以后的中国,就像大多数其他新兴经济体一样(尤其是像二十世纪后半叶韩国、日本、台湾这样的“发展型经济体”)[64],人民对政府(与社会)的不满和其抗争(contention)几乎是随着经济高速发展而飞升的:大小城市的抗议从1980年代的每年上百起,增长到1990年的近万起,再到2010的十几万起[65];中国公民上访的数量也增长迅速,根据统计人民日报的“信访”“上访”“来信来访”的词频从1980年到2013年翻了近6倍。

人民日报中“信访”“上访”“来信来访”词频统计[66]

但与内地不同的是,在新疆的抗争有个(维吾尔)“民族”的成分在里面。在一个经济迅速腾飞的时代,国家的主体,汉人是更加受益的:他们有语言优势,在内地和新疆各处都有更好的受教育、受(汉人公司)雇佣、入职政府的机会。根据2000年代初的统计,新疆90%的建筑工作和80%的制造、商贸、通讯、油气、技术职位等高新职位被汉人占据[67];新疆97%的贫困人口在天山南麓,即维吾尔人聚居的地方,这些人被迫退居农村而以务农为生[68]。据统计,80年代末新疆维吾尔人会汉语者还不够1%,这个直到2004年“双语”教育大力提倡后才有显著改善[69]。维吾尔人在新疆和内地汉人工厂中因为语言、习俗差异而无法获得就业[70],回到自己的聚居区中出现了许多“自大和傲慢”的汉人流动人口或有钱人,自己与之争执还可能因“向着汉人的政府”而更加吃亏,环顾寻思则眼睁睁地看着身边的自然环境惨遭破坏、石油钻探的污染肆意扩散、湖泊逐渐干涸,还听闻到中共在罗布泊进行核试验[71],有时自己的土地还会因政府工程而被征用,却得不到应有的补偿[72]。这些经济和文化上的不平等更加深了少数民族对汉人的忿怨[73]。同时,由于1990年后地方政府开始追求“经济实效性”而 忽视“民族平等”,它们更少地会去担心少数民族失去的机会,而是要尽力做到“稳定”和“组织建设”的任务[74]。这一点是新疆政府自己承认的,根据2001年的一个报告[75]:

“随着市场经济体制的建立与逐步完善,(80年代初施行的“比例-照顾”)政策越来越受到用人制度‘双向选择’的挑战,特别是承包制企业和非公有制企业的用人问题 ,政府的干预权越来越弱,少数民族劳动者的就业难度越来越大 ,就业的机会均等权就难以落实。“

这里我们要说明,民族问题很大一部分是生活中的“许多细微末节琐碎小事积累而成的”[76],其中很多,比如经济实用主义造成的财富权力不均、人口膨胀造成的资源短缺、汉人公司只雇汉人的现象都是经济高速发展的正常产物[77],只是因为“维吾尔”这个身份而使得许多人因此感到“受压迫而已” [78]:比如维吾尔的个人如果不平于其经济境况或苦恼其仕途的不顺,他都可以将之归咎于“汉人政府的压迫”、“被汉人抢了饭碗”[79],从而主动地支持以“伊斯兰”作为反抗者的共同意识。如此,就算中国政府不断地对新疆进行“资金补贴”,从内地向新疆输送资源[80],“东联西出、贸易兴边、矿业开发”的政策让新疆地区自1990年始经济腾飞,还对汉人进行教育,提倡“民族平等”等概念,虽然在此最高决策者的初衷是好的、给予新疆民众的利益是可观的,仍难免于维吾尔人压迫或受占领之感的增加。

(四)1988年-1997年冲突的升级:“外部势力论”、“全球恐怖主义论”、“中国在新疆自古以来论”—兼论中国官方材料的特点和史学价值

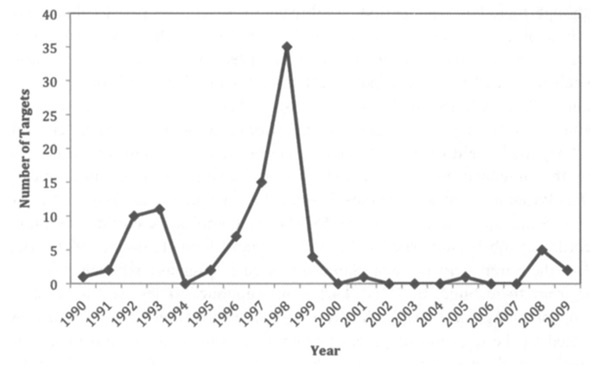

随着民族情绪的升温,维族人(和哈萨克人等)的反抗规模和其暴力使用的程度显著上升[81]。1988年6月维吾尔和哈萨克人高校学生反抗民族歧视而进行示威,1989年5月爆发了更大规模的学生抗议。而1990年4月发生的“巴仁乡暴乱事件”则被称为“新疆民族关系史上的分水岭”,中国维吾尔人诉诸“圣战”进行大规模暴力反抗的开端[82],从此以后维汉关系进入“紧张、割裂、冲突的时代”[83]

中文文献,尤其是那些官方的通报、党校学者写的研究都特意要强调外来势力的主导作用,说这些人教唆、蛊惑维吾尔人进行圣战和恐怖主义,造成其抗争规模的扩大、暴力的升级。马大正指出:外部恐怖分子自1980年一直在渗透新疆,运进来武器,从村民中招募并煽动维汉矛盾,试图制造冲突,并为抗争队伍提供组织[84],90年代新疆到中亚边境的开放更是方便了外来势力的渗透。1989年5年的抗议已经有来自中亚的‘分裂分子’加入了反抗队伍,1990年4月巴仁乡则爆发了以圣战和东伊运为名的武装暴乱,这时来自阿富汗的”圣战者“已经入疆并为反抗者提供了武器弹药等,数百名分裂分子与警方发生枪战,6名武警殉职。中华人民共和国国务院新闻办公室2002年1月发布的《“东突”恐怖势力难脱罪责》文更是宣称一个“同世界上大多数恐怖势力一样”、外来的“东突”恐怖组织在1990到2001其间对新疆进行渗透,造成了至少200余起“恐怖暴力事件”[85]。之后非常多的中国研究者,尤其是体制内的研究作品如朱培民《中国共产党与新疆民族问题》中讲90年代新疆问题几乎都是抓着“外来势力论”、“全球恐怖主义论”不放,为其找证据[86]。

1990年巴仁乡民兵组织捉拿嫌犯[87]

1990-2009年新疆暴力攻击事件统计[88]

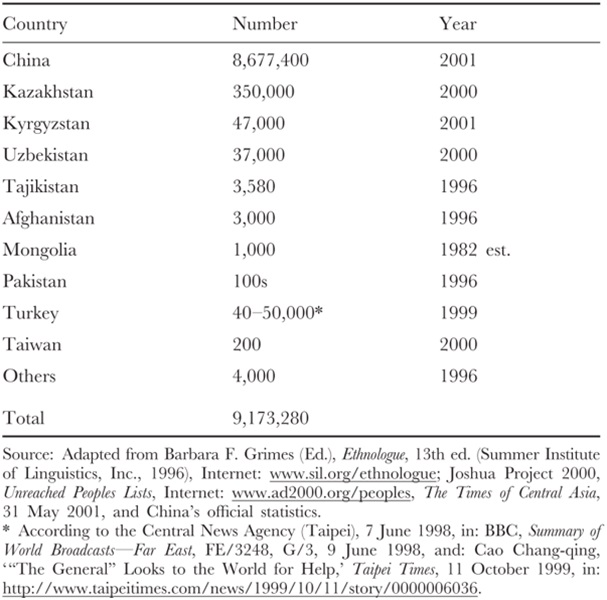

当然,我们必须承认外部很多希望“东突厥斯坦”独立的势力确实存在。其中对新疆有显著直接影响是(1)自民末流亡中亚和土耳其的维吾尔人及其后代的壮大,而他们中很多人一直延续着1930年以来的“东突厥斯坦”的诉求[89]。比如1949年出走土耳其的艾萨·玉素甫·阿布甫泰肯(Isa Yusuf Alptekin ),他于1954年在伊斯坦布尔组建并领导了“东突厥斯坦流亡者协会”(Doğu Türkistan Göçmenler Cemiyeti )、“东突厥斯坦移民协会”,后者发行用维吾尔语书写的《东突厥斯坦之声》月刊和一些有关“突厥斯坦受殖民”的书[90],影响力极大,他又于1990年代到中亚建立了“东突厥斯坦慈善基金会”等组织;其子艾尔肯·阿布甫泰肯(Erkin Alptekin)在1991年2月组建“无代表国家和民族组织”(Unrepresented Nations and Peoples Organization )[91],又于2004年当选“世界维吾尔代表大会”主席。(2)此外海外维吾尔人确实受一些他国势力影响而越发壮大,其中一些人便起身呼吁“东突厥斯坦”之独立。除了一直以来支持阿布甫泰肯的土耳其以外,还有1957年中苏交恶后苏联对中国境内少数民族的吸引政策和对在中亚维吾尔人的分裂主义宣传[92]; 1988年至1991年苏联从开放到解体后中亚各国兴起的泛伊斯兰、泛突厥主义[93],许多以“东突厥独立”为目的的武装、非武装组织相继成立:其中较大的是1992年1月成立的“维吾尔国际联盟”(International Uyghur Union)、1993年在哈萨克斯坦成立的“解放突厥斯坦跨国委员会”(East Turkistan International Committee)、Hashir Wahidi 1992年成立的“维吾尔族解放组织”(Uyghur Liberation Organization شەرقىي تۈركىستان ئازادلىق تەشكىلاتى)、Yusupbäk Mukhlisi领导的“东突厥斯坦联合革命阵线”(Eastern Turkestan United National Revolutionary Front)、1992年1月在哈萨克斯坦成立的 “维吾尔国际联盟”(International Uyghur Union);1990年代中叶控制克什米尔地区的阿富汗和巴基斯坦的伊斯兰武装武装分子(Mujahideen المجاهدون)和塔利班,还有中东地区的极端组织如基地组织。(3)中国1980年以来对外的开放允许了新疆反抗者与以上外部势力之间的联系,包括1988-1991年边界的开放、1991年以来中国与中亚各国贸易的增加[94]。

世界各国维吾尔人口统计和其资料来源[95]

然而,我的研究指出中国政府有关1988年到1997年许多对“外部势力”的指控是言过其实的,这些外部势力只有在1997年左右以后逐渐具备对中国的渗透力,并可能影响民族情绪并对稳定造成威胁。首先,我们几乎没有证据表明外部势力大规模参与了新疆抗争。如1988-1997年最严重的反抗活动,即被中央定性为“反革命武装暴乱”的巴仁乡事件、伊宁事件,其已知领导和参与者除了一名可能的外来人员外,都是本地人(巴仁事件见下表)[96]。根据Todd Reed 2010年《The ETIM: China’s Islamic Militants and the Global Terrorist Threat》书基于英语、中文资料的汇总,目前已知的26个维吾尔武装组织中,现颇感不全,补入 “东突厥斯坦联合革命阵线”(Eastern Turkestan United National Revolutionary Front)[97]、1996年在阿富汗喀布尔建立的“东突厥伊斯兰运动”(Исламское движение Восточного Туркестана)[98]、“东突厥斯坦救国委员会”,即维吾尔文献中的“شهرقىي تۈركىستان ۋەتهن قۇتقۇزۇش فرونتى”[99],总29个,大部分在今后兴风作浪兴风作浪的组织都成立在1997年以后才建立,而1997年以前可能有行动力的组织顶多有15个,此中11个大概率是中国文件随意栽赃的结果或根本无法影响到治安的:“东突厥斯坦救国委员会” 是克格勃60年代支持建立的,苏联解体后这个基本不再起政治作用[100];“东突厥斯坦人民党”(East Turkistan People’s Party )1999年前唯一见于1993年《泛伊斯兰主义、泛突厥主义研究论文集》把它追溯到1960年代苏联支持下建立的分裂势力并警告其复苏[101];“伊斯兰改革党”(Islamic Reformist Party)、“东突厥斯坦伊斯兰民主党”(East Turkistan Democratic Islamic Party)、“东突伊斯兰真主党”(Allah Party of East Turkistan)唯见于中方材料,其可靠性存疑[102];“Tigers of Lop Nor”未见于中文材料且只被Mukhlisi提到过;“Free Turkistan Movement”只见于两处英语报道以为它是巴仁乡的领导者,但其较早者有基本事实性错误[103];“Spark”第一次报道的活动发生在1997年;“East Turkistan Islamic Justice Party”只一见于2001年中华人民共和国在联合国常驻理事会的《Terrorist Activities Perpetrated by “Eastern Turkistan” Organizations and Their Links with Osama bin Laden and the Taliban》[104];“Central Asian Uyghur Jihad Party”只一见于2001年11月18日发言人朱邦造所述其与本拉登之联系;Mukhlisi的“Committee for East Turkistan”,即李琪先生2004年基于俄语文献所认定基于哈萨克斯坦的“解放突厥斯坦跨国委员会”(Международный комитет освобождения Восточного Туркестана),亦即“维吾尔族解放组织”(Uyghur Liberation Organization)[105],此组织1992年后虽然开始组织暴力袭击,但1996年4月在中国与中亚各国建立“上海五国首脑会晤机制”后便烟消云散了[106]; 在哈萨克斯坦“东突厥斯坦联合革命阵线”(Eastern Turkestan United National Revolutionary Front)也面临着领导力危机,1990年代中叶到1999年曾在哈萨克斯坦考察的Sean Roberts教授告诉我说[107]:他几乎结识了哈萨克斯坦维吾尔谋取“东突厥独立”的所有组织领导人,他可以打包票说他没有在它们见到过像样的组织性、军事性足以直接在中国搞破坏。这个外部势力的无力从体制内也能看出一些风声:张秀明2009年的书中,其实新疆的“三股势力”是直到1996至1997年的“第二个波峰期”才开始有明显与外界势力发生联系的[108],他从1993年2月到1996年12月做新疆维吾尔自治区喀什地委书记;1996年12月到1998年2月担任新疆维吾尔自治区公安厅党委书记、厅长,一级警监,1998年2月到2000年1月当新疆维吾尔自治区党委常委、自治区公安厅党委书记、厅长,副总警监。如果East Turkistan International Committee真像其领袖Mukhlisi所说的一样在1993年进攻过喀什的军火库[109],张秀明能不清楚吗?

其次,1997年前许多海外维吾尔人并没有或已经放弃武力促成“突厥斯坦独立”的理想了,其组织不算是“武装组织”,比如说“维吾尔国际联盟”就明确是要打“人权”和“反核”的舆论战,西亚的各组织,比如艾沙集团的“慈善基金会”也是侧重于舆论战[110]。外部势力在此时期就算是想搞暴力,也没有能力在中国搞叛乱活动[111]。至于外国政府和非维吾尔组织也很少有参与新疆的维吾尔人反抗:当时美国并不太关心中国新疆的(反而更加注重西藏),苏联刚解体而其在中亚支持的维吾尔人武装基本已烟消云散了,1994年塔利班和伊斯兰武装分子刚开始也没时间和能力支持新疆的反抗者,顶多买或运一些武器罢了。至于信息战,则当时新疆除了极少数人很少有互联网的存在,美国之音等媒体也除了一些城市人外少有所闻,顶多是一些如《东突厥斯坦之声》这样的读物罢了[112],如果人们没有“受压迫感”、“受占领感”,谁愿意去冒着政治风险买好来看这种材料?

我认为《“东突”恐怖势力难脱罪责》这类中国官方有关新疆1988年以来问题的表述中的“外部势力论”、“全球恐怖主义论”、“中国在新疆自古以来论”是转移人民注意力和内部矛盾的障眼法,以下是我对其内容的质疑和对其话语意图的分析:

先说“先说中国在新疆自古以来论”。《“东突”》说:“从公元前60年汉朝设置西域都护府起,新疆就是中国疆土的一部分。此后,中央政权对新疆的管辖没有间断”,但有历史常识的人都知道唐朝在被赶出西域、于阗国灭于信奉伊斯兰教的喀喇汗国以后,中原王朝基本就已经对新疆不再起政治影响了[113],这个国内历史书和相关研究都写得很明确[114]。

其次,这类表述倾向于把什么事情都与“恐怖主义”、“外部势力”,甚至“全球恐怖主义”挂钩。《“东突”》把1990年-2002年以来暴乱分子归咎于境外“恐怖”、“东突”组织毫无根据,反而有倒今为古之嫌(retrospective casting)[115]。1980年到1990年上半段,中国政府官方在新疆问题上一致都在强调国内“分裂势力”的威胁:敌人叫“分裂势力”、“匪徒”、“暴徒”或“东突”(几乎都是当地有“东突”字眼的反抗组织之代称)[116],根本没有提过恐怖势力的干涉[117];1990年下半段虽然提及“恐怖分子”,但也很少把这些看作为与外部相纠缠的世界恐怖组织网络。怎么2001年以后突然间之前的敌人都改名叫”恐怖分子”、突然发现他们与外部势力相勾合了呢?

再次,这类表述在“名称”上要么刻意模糊混淆、要么有选择性地提供事实。(1)在《“东突”》的官方英文翻译版中,这个“东突”被翻译为the “East Turkistan” terrorist organization,并指出这些暴乱都是受此组织策划而成的[118]。我们现在几乎所有资料都表明,几乎没有证据可以说明1990-2002年的事件是由一个统一的 “东突”组织所统领的,反之却是有许多上文所述零零散散的一些海外武装组织,他们的地点、诉求和策略各不相同,成员之间也不都互相认识,也没有任何相互的协调机制。我甚至怀疑关于这些海外反抗组织的分散性,中国政府是揣着明白装糊涂,1991年以来由国家资助的新疆社会科学院“泛伊斯兰主义、泛突厥主义在新疆的传播及对策研究”课题组成立,其研究作品,如1993《“双泛”研究译丛(第三辑)》、马大正《国家利益高于一切》中的“内部报告”,都展现出了很多元的“泛伊斯兰”、“泛突厥主义”活动(有游牧者、有俄国支持的、有在中亚活动的),根本没有个统一性[119]。(2)伤亡人数统计上,《“东突”》宣称1990-2001年“东突”造成了162人丧生,但是它只给出的各例只解释了几十人的死亡,还有许多没有造成死亡的事件。我们不得不怀疑这里面很多死亡其实是刑事问题或者1996年以后严打时的冲撞造成的,甚至和恐怖活动都一点关系也没有[120]。

总体来说,凡极度敏感之历史,共产党官方叙述虽然不怎么刻意编造事实,但会“选择性”地呈现有利于己的内容。在此,体制内也透露出了一些风声。2006年军事科学院科研指导部部长刘继贤跟记者说要“从讲政治的高度认识和处理历史问题”、“一切历史都是当代史”[121];2021年6月全国政协常委葛剑雄演说既要尊重历史事实,还要为“中国共产党的政治合法性”而反对“历史虚无主义”,即如果有对领土完整不利的历史证据,就算发现了也要隐藏[122]。面对网友的批评,他回复:“我只是把一层纸捅破了,不知为什么有些人会大惊小怪?”[123]。对于新疆这种对中共至关重要的领土,体制内的历史叙述,不管是古史还是当代叙述怎敢于共产党掌权之合法性有任何龃龉!《“东突”恐怖势力难脱罪责》、2019年7月的《新疆的若干历史问题》白皮书[124]、各种“正确认识”和“正确阐明”打头的新疆研究[125]、中共新疆维吾尔自治区委员会党史研究室编的各种书、甚至各种有关“东突”活动的纪录片[126],其中证据的呈现怎么可能不是政治考量的成品!

总结一下,我们在看中国政府对新疆问题的描述的时候,虽然其有关暴力事件的内容不会子虚乌有,大部分应该都本于当时政府、官媒的资料,但其话术本身是值得警惕的。我们应该警惕其把恐怖主义简单地归结于一个“外部势力”或“全球恐怖主义”的说法,它首先把政府施政的失误一概忽略掉,根本不提当地维吾尔人的“社情”;又把少数民族的个别人,及海外维吾尔人和其当地“帮凶”单独圈出,把他们描述成一个“受极端思想蛊惑”的它者,以此来链接少数民族情感,简直是再好不过的宣传策略,为正在进行的政府压制提供说辞[127]。

【注释】

[1] Rubio, “S.3744 – Uyghur Human Rights Policy Act of 2020.”

[2] Council of the European Union, “Council Decision (CFSP) 2021/481 of 22 March 2021 Amending Decision (CFSP) 2020/1999 Concerning Restrictive Measures against Serious Human Rights Violations and Abuses.”

[3] Office of the Spokesperson, “Joint Statement on Xinjiang.”

[4] United States Department of State, “2020 Report on International Religious Freedom: China—Xinjiang.”

[5] Office of the Spokesperson, “Joint Statement on Xinjiang.”

[6] Bütikofer, “Chair’s Statement of 23 March 2021 on EU Sanctions on Human Rights Violations; Counter-Sanctions by the PRC.”

[7] 中华人民共和国外交部, “外交部发言人宣布中方对欧盟有关机构和人员实施制裁.”

[8] 刘笑冬, “关于涉疆问题的谎言与事实真相.”

[9] 刘笑冬.

[10] 陈国光, “维吾尔人伊斯兰化史.”

[11] Thum, The Sacred Routes of Uyghur History. Thum, “Modular History: Identity Maintenance before Uyghur Nationalism.”

[12] Erkin, “Locally Modern, Globally Uyghur: Geography, Identity and Consumer Culture in Contemporary Xinjiang.”

[13] 《新疆通史》编撰委员会, 新疆历史研究论文选编:宗教卷.

[14] Perdue, 中國西征:大清征服中央歐亞與蒙古帝國的最後輓歌 China Marches West: The Qing Conquest of Central Eurasia. 《中国新疆地区伊斯兰教史》编写组, 中国新疆地区伊斯兰教史, chap. 15.

[15] 王柯, 東突厥斯坦獨立運動:1930年代至1940年代 The East Turkestan Independence Movement, 1930s to 1940s. Millward, Eurasian Crossroads: A History of Xinjiang, chap. 5.

[16] 边彦军, 马云飞, and 李月兰, 新疆工作文献选编(1949—2010年), 252.

[17] Becquelin, “Xinjiang in the Nineties.”

[18] 马大正, 国家利益高于一切:新疆稳定问题的观察与思考, 18–19.

[19] 李志斐, “‘一带一路’面临五大非传统安全问题.”

[20] Reed and Raschke, The ETIM: China’s Islamic Militants and the Global Terrorist Threat, chap. 5.

[21] Human Rights Watch, “Devastating Blows: Religious Repression of Uighurs in Xinjiang,” map. 2.

[22] Perry, “中国共产党政权是否具有合法性?,” 17. Wayne, China’s War on Terrorism: Counter-Insurgency, Politics, and Internal Security, chap. 3. Gladney, “Exploring the Nature of Uighur Nationalism: Freedom Fighters or Terrorist?,” 44–45.

[23] 刘先照, 中国共产党主要领导人论民族问题, 273.

[24] Kim, Holy War in China: The Muslim Rebellion and State in Chinese Central Asia, 1864-1877.

[25] Akbarzadeh, “Political Islam Under the Spotlight.” Hoffman, Inside Terrorism, chap. 1.

[26] Brown, “The Communist Party and Ideology.” 具体宣传比如有杨春雪, “为什么共产党员必须是彻底的无神论者.”

[27] 中华人民共和国国务院新闻办公室, “新疆的反恐、去极端化斗争与人权保障.”

[28] 王颖, “新疆社会主义新型民族关系的形成.”段良, “建国初期党的群众路线在新疆工作中的生动实践.”

[29] 毛泽东, 毛泽东选集:第五卷:76–77.

[30] 比如刘少奇1950年6月《中央关于处理少数民族问题的指示》,见刘少奇, 建国以来刘少奇文稿(第二册), 219–21.

[31] Hansen, “The Call of Mao or Money? Han Chinese Settlers on China’s South-Western Borders.”

[32] 储安平, 新疆新面貌, 227–37.

[33] 李晓霞, “新疆遏制非法宗教活动政策分析,” 26–27.

[34] Clarke, Xinjiang and Chinas Rise in Central Asia: A History, chap. 3. 李丹慧, “对1962年新疆伊塔事件起因的历史考察——来自中国新疆的档案材料.”

[35] 乔晞华, Monte, and Wright, 文革群众运动的动员、分裂和灭亡:以社会运动学视角, chap. 11. McMillen, Chinese Communist Power and Policy in Xinjiang, 1949-1977, 196. Millward and Tursun, “Political History and Strategies of Control, 1884–1978.”

[36]朱培民 and 王宝英, 中国共产党治理新疆史, chap. 8.4 “站在新的起点上审视新疆民族问题”.

[37] Catris, “The Cultural Revolution from The Edge: Violence and Revolutionary Spirit in Xinjiang, 1966–1976,” 115–19.

[38] Wayne, China’s War on Terrorism: Counter-Insurgency, Politics, and Internal Security, chaps. 1–2. Ford, “Uighurs Struggle in a World Reshaped by Chinese Influx.” Millward, Eurasian Crossroads: A History of Xinjiang, chap. 6-7.

[39] 马大正, 国家利益高于一切:新疆稳定问题的观察与思考, 49. Millward, Eurasian Crossroads: A History of Xinjiang, 273–78.

[40] 马大正, 国家利益高于一切:新疆稳定问题的观察与思考, 67–68.

[41] Becquelin, “鞏固邊疆:新疆和西部大開發 Staged Development in Xinjiang.”

[42] 新疆维吾尔自治区第七次全国人口普查领导小组办公室, “新疆维吾尔自治区第七次全国人口普查公报.”

[43] 陈新元, “我的两位维吾尔族上级.”文化自尊,即 “ressentiment”,指一种(自清末以来)感到文化上遭受挫败后的集体怨愤之情,见Greenfeld, Nationalism: Five Roads to Modernity.

[44] Gladney, Muslim Chinese: Ethnic Nationalism in the People’s Republic. Millward, Eurasian Crossroads: A History of Xinjiang, 269-271. 何清涟, “新疆维汉冲突的祸根何在?.”马大正, 国家利益高于一切:新疆稳定问题的观察与思考, 181.

[45] Fuller and Starr, The Xinjiang Problem, 16.

[46] Finley, The Art of Symbolic Resistance: Uyghur Identities and Uyghur-Han Relations in Contemporary Xinjiang, chap. 2. 李建新, “新疆维汉民族关系的调查研究.”王建基, “乌鲁木齐民族居住格局与民族关系.”

[47] 对于民族文化差异所造成的冲突,见Cordell and Wolff, Ethnic Conflict: Causes, Consequences, and Responses. Horowitz, Ethnic Groups in Conflict.

[48] Dautcher, “Public Health and Social Pathologies in Xinjiang,” 284-287.

[49] 陈新元, “我的两位维吾尔族上级,” 26.

[50] 李晓霞, “中国各民族间族际婚姻的现状分析.”

[51] Harrell, Cultural Encounters on China’s Ethnic Frontiers, “Introduction”.

[52] Leibold and Grose, “Islamic Veiling in Xinjiang: The Political and Societal Struggle to Define Uyghur Female Adornment.”

[53] قادىر, “ئۆزبېكىستاننىڭ ئەنئەنىۋى تائامى — پولۇ.”

[54] McMillen, Chinese Communist Power and Policy in Xinjiang, 1949-1977, 46-48, 73–77. 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部, 中国共产党新疆维吾尔自治区组织史资料 :(1937-1987). 新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会, 新疆年鉴 2000. Becquelin, “鞏固邊疆:新疆和西部大開發 Staged Development in Xinjiang.”

[55] Dillon, “Uyghur Separatism and Nationalism in Xinjiang.” Tangritagh, 東突厥斯坦:維吾爾人的真實世界 East Turkestan, chap. 5. 理论性论述见Connor, Ethnonationalism: The Quest for Understanding.

[56] Millward, Eurasian Crossroads: A History of Xinjiang, 330–31.

[57] 马大正, 国家利益高于一切:新疆稳定问题的观察与思考, 81–91.

[58] Jacobs, Xinjiang and the Modern Chinese State, chaps. 5–6. 吐尔逊, “新疆维汉关系的变迁及症结,” 48–49.

[59] 马大正, 国家利益高于一切:新疆稳定问题的观察与思考, 14-15. Clark, “Convergence or Divergence: Uighur Family Change in Urumqi,” 199. Bovingdon, The Uyghurs: Strangers in Their Own Land, 58–59. Millward, Eurasian Crossroads: A History of Xinjiang, 320. Amnesty International, “China: Gross Violations of Human Rights in the Xinjiang Uighur Autonomous Region,” 52–53.

[60] Toops, “Demographics and Development in Xinjiang after 1949.” Cliff, Oil and Water: Being Han in Xinjiang.

[61] Gilley, “China-’Uighurs Need Not Apply’.”

[62] 孙立平, “机制与逻辑:关于中国社会稳定的研究.”陆学艺, 社会建设论, chap. 中国进入社会建设的新阶段. 目前最好的成果总结是Wright, Handb. Protest Resist. China.

[63] 姚新勇, “复杂多面的‘新疆问题,’” 4–5.

[64] Rueschemeyer, Evans, and Amsden, Bringing the State Back In.

[65] 孙立平, “社会失序是当下的严峻挑战.”

[66] Guang and Su, “Collective Petitions and Local State Responses in Rural China,” fig. 11.1.

[67] Fuller and Starr, The Xinjiang Problem, 17–19.

[68] Tangritagh, 東突厥斯坦:維吾爾人的真實世界 East Turkestan, 166–80.

[69] 何俊芳, 中国少数民族双语研究:历史与现实, 92–93, 127.

[70] Tangritagh, 東突厥斯坦:維吾爾人的真實世界 East Turkestan, 181–88. 马戎, “南疆维吾尔农民工走向沿海城市——新疆喀什地区疏附县劳务输出调查.”访谈见Johnson, “Throngs of Migrants Flooding China’s Ancient Silk Road Cities.”

[71] Baranovitch, “The Impact of Environmental Pollution on Ethnic Unrest in Xinjiang: A Uyghur Perspective.” 陈永胜, 西北民族地区生态安全与水资源制度创新研究, chap. 1-2.

[72] 段超, “对西部大开发中影响民族发展几个问题的思考.”

[73] Tangritagh, 東突厥斯坦:維吾爾人的真實世界 East Turkestan, chap. 6.

[74] 可对比教育上政府政策从“绝对平等”到“经济实效”的转变,见梁晨 et al., 无声的革命:北京大学、苏州大学学生社会来源研究 1949-2002.

有关中央的经济放权和地方更加实用主义的倾向,见周雪光, 中国国家治理的制度逻辑:一个组织学研究 The Institutional Logic of Governance in China: An Organizational Approach.和郑在浩, “改革時期的中央與地方的關係—評價過去25年.”

[75] 中共新疆维吾尔自治区委组织部课题组 et al., “关于正确认识和处理新形势下新疆民族问题的调查报告,” 37.

[76] 刘学铫, 正視紛爭下的新疆問題, 22.

[77] Voitchovsky, “Inequality and Economic Growth.”

[78] Light, “The Ethnic Economy.”

[79] 马大正, 国家利益高于一切:新疆稳定问题的观察与思考, 23–24.

[80] Wiemer, “The Economy of Xinjiang.”

[81] 李厦, “1990-2008 中国反击东突18年.”

[82] Bedi, “The Chinese Connection.”

[83] 吐尔逊, “新疆维汉关系的变迁及症结,” 47–48.

[84] 马大正, 国家利益高于一切:新疆稳定问题的观察与思考, 45–56.

[85] 中华人民共和国国务院新闻办公室, “‘东突’恐怖势力难脱罪责.”

[86] 朱培民, 陈宏, and 杨红, 中国共产党与新疆民族问题, chap. 5.

[87] “回顾中国反击‘东突’18年历程.”

[88] Hastings, “Charting the Course of Uyghur Unrest,” fig. 1.

[89] Clark and Kamalov, “Uighur Migration across Central Asian Frontiers.” 李琪, “东突”分裂主义势力研究, chap. 3. Reed and Raschke, The ETIM: China’s Islamic Militants and the Global Terrorist Threat, 35–41. Tangritagh, 東突厥斯坦:維吾爾人的真實世界 East Turkestan, chap. 8.

[90] 李琪, “东突”分裂主义势力研究, 149.

[91] Besson, “Les Ouïgours Hors Du Turkestan Oriental: De l’exil à La Formation d’une Diaspora.”

[92] Shichor, “Pawns in Central Asia’s Playground: Uyghurs between Moscow and Beijing.”

[93] Haghayeghi, Islam and Politics in Central Asia.

[94] Gladney, “Exploring the Nature of Uighur Nationalism: Freedom Fighters or Terrorist?,” 41–45.

[95] Shichor, “Virtual Transnationalism: Uyghur Communities in Europe and the Quest for Eastern Turkestan Independence,” fig. 1.

[96] Amnesty International, “People’s Republic of China: Secret Violence: Human Rights Violations in Xinjiang,” 5.

[97] Besson, “Les Ouïgours Hors Du Turkestan Oriental: De l’exil à La Formation d’une Diaspora.”

[98] 李琪, “东突”分裂主义势力研究, 154.

[99] تۇران, Barin Inqilawining 15 Yili بارىن ئىنقىلابىنىڭ 15 يىلى: يىلىنهشىرگه تهييارلىغۇچى, 44.

[100] 李琪, “东突”分裂主义势力研究, 142–43.

[101] 杨发仁, 泛伊斯兰主义、泛突厥主义研究论文集.

[102] Shichor, “Fact and Fiction: A Chinese Documentary on Eastern Turkestan Terrorism.”

[103] Daly and Sieff, “UPI Intelligence Watch.”

[104] 中华人民共和国常驻联合国代表团, “Terrorist Activities Perpetrated by ‘Eastern Turkistan’ Organizations and Their Links with Osama Bin Laden and the Taliban.”

[105] Besson, “Les Ouïgours Hors Du Turkestan Oriental: De l’exil à La Formation d’une Diaspora.”

[106] 李琪, “东突”分裂主义势力研究, 143–44.

[107] 2021年10月5日个人通讯

[108] 张秀明, 新疆反分裂斗争和稳定工作的实践与思考, 10–17.

[109] Reed and Raschke, The ETIM: China’s Islamic Militants and the Global Terrorist Threat, 39–40.

[110] 李琪, “东突”分裂主义势力研究, 150–52.

[111] 李琪, 145–46.

[112] 李琪, 149.

[113] 王贞平, 多极亚洲中的唐朝 Tang China in Multi-Polar Asia: A History of Diplomacy and War. Beckwith, 吐蕃在中亚:中古早起吐蕃、突厥、大食、唐朝争夺史. 森安孝夫, 絲路、遊牧民與唐帝國, chaps. 6–8.

[114] 苗普生 and 田卫疆, 新疆史纲, chap. 5. 华涛, 西域历史研究(八至十世纪), chaps. 2–3. 余太山, 西域通史 A Complete History of the Western Regions, 第五编:西域通史. 《中国新疆地区伊斯兰教史》编写组, 中国新疆地区伊斯兰教史, chaps. 2–3. 荣新江, 丝绸之路与东西文化交流 The Silk Road and Cultural Interaction between East and West, 第一编:丝绸之路. 韩中义, 西域苏非主义研究, chaps. 1–2.

[115] Rodríguez-Merino, “Old ‘Counter-Revolution’, New ‘Terrorism’: Historicizing the Framing of Violence in Xinjiang by the Chinese State.”

[116] Reed and Raschke, The ETIM: China’s Islamic Militants and the Global Terrorist Threat, n. 3.4.

[117] 中共新疆维吾尔自治区委员会党史研究室, 新疆反对民族分裂主义斗争史话. 陈超, 新疆的分裂与反分裂斗争.

[118] “‘East Turkistan’ Terrorist Forces Cannot Get Away with Impunity.”

[119] 新疆社会科学院“泛伊斯兰主义、泛突厥主义在新疆的传播及对策研究”课题组, “双泛”研究译丛(第三辑).

[120] Millward, “Violent Separatism in Xinjiang: A Critical Assessment,” 12. Roberts, The War on the Uyghurs: China’s Internal Campaign against a Muslim Minority, chap. 2.

[121] 刘继贤, “我们应当如何对待历史.”

[122] 葛剑雄, “葛剑雄引发轩然大波的演讲:我们应该怎样对待历史?.”他之前的演讲也反映出了“秉笔直书”和“御用文人”身份间的挣扎,见葛剑雄, “我们如何对待历史.”

[123] 学人君, “我只是把一层纸捅破了,不知为什么有些人会大惊小怪?.”

[124] “新疆的若干历史问题.”

[125] 田卫疆, 陈超, and 马品彦, 正确阐明新疆历史、新疆民族史、新疆伊斯兰教史. “正确认识新疆历史问题.”

[126] Shichor, “Fact and Fiction: A Chinese Documentary on Eastern Turkestan Terrorism.”

[127] 这与清代太平天国、义和团、云南和陕甘的回乱都差不多,都是利用宗教名义把矛盾从地方转移到对外而扩大成为宗教战争